积水是昨晚一场暴雨储下的,形成了半月形的一个水泡子。这么大的雨已多年未见,不过还没到凌晨就云开雾散了。那个毛乎乎的东西出现在这片水泡边,倒影映在水面,日上三竿时才被人们发现。起初人们着实吓了一跳,不知那是何方神圣,等十几个村民壮着胆子走到近前,才看清那是一匹让人心惊肉跳的马。它的鬃毛有它身高那么长,被荆棘和泥土粘成乱麻,拖到地上,尾巴像一把扫大街的破扫帚,浑身淤泥辨不清肤色,后胯骨像两把铧犁一样瘦削。人们想,即便从战场溃败下来的经过长途跋涉的士兵,也不会狼狈到这种地步,简直像极了老叫花子。村民嫌它脏臭,只是远远地嚯嚯吆喝它,像驱赶灾星那样驱赶它走,可它却视而不见,僵立沉思。有人开始向它投掷石块,激起的泥水迸溅到它的头脸,它仍无动于衷。最后石块打在它瘦骨嶙峋的脊背上,它才转过头来,瞥了人们一眼,那乌黑晶亮的目光倒是让人心里一震。当它终于一瘸一拐地走上岸时,人们倒是动了恻隐之心,觉得伤害老弱病残最起码是不道德的,并且想对它一探究竟。

看来它并非野马,因为它并不惧怕人。村民把它团团围住的时候,它没有显出惊慌,只是仰起脖子躲闪开欲抓它的村人。它的右后腿受了伤,有大片的血污凝结在后肢至脚踝那儿。人们小心翼翼地簇拥着它,一路将它赶进村庄,又开始讨论该怎样处置这匹马,有人提议——在确定它是否有主人之前,应该找个有经验的牧人家养好它的腿伤才是。大家随声附和,马上想到包布和老人,若干年前他可是村里有名的马倌。

那天的整个上午,村民都在为这匹臭味熏天的马儿奔忙。一帮人七手八脚在老人家的院落临时搭起遮阳的马厩,有人拿来糙米当作饲料,又去田间地头割刈青草,年轻人骑着摩托车到镇上请兽医。基于每个人的肚子里都住着一位活菩萨,大家争相表现着自己的慈悲心肠。

此时,包布和劝退众人,以免人声嘈杂惊到伤马,只留他独自一人提来大桶清水,为马儿擦洗身躯。老人轻手轻脚,像一个钟表匠在修理一台旧钟那样仔细。村民其实并没有走远,一直散在比邻的人家喝茶等待,偶尔兴致勃勃地伸过头来探查,除了对此物的好奇,还有另一个原因作祟,是啊,曾几何时这个村庄也是一片牛欢马叫,不过那已经是几十年前的事情了,自从科尔沁左中乡村禁牧从农,很多年来村庄已见不到一匹马了,马自然成了稀罕。

直到日斜西山,老人才彻底刷洗完马儿,闻讯而来的村民一睹它的真容,不禁张目结舌,这竟然是一匹没有任何杂色的白马,虽然骨瘦毛长却并不显得多么丑陋。它洗净的躯体结满伤疤,有的似霰弹的弹片所致,有的像被锐利的刀尖刺伤。每一道疤痕表明着白马非同寻常的经历。

从镇上请来的兽医张哈斯已经剪除了白马后腿的腐肉,为其涂抹了药水做了包扎。令人心悸的是,伤口里竟然揪出来一颗腐蚀殆尽的弹壳。他又仔细检查了马儿的牙口、躯体与四蹄,最后惊兮兮地问村里人:这是从哪儿弄来的马?怎么看不出它有多少岁?它的臀部没有烙印,说明它又不属于任何人家,你们再看,它四蹄上的半寸厚的马蹄铁都快磨尽了,那要走多少里路,并且上边好像还刻着什么字迹……

接下来的时日,白马自然成了村人茶余饭后的话题,人们猜测着这匹马的来头,揣摩着它所历经的千难万险抑或枪林弹雨。与此同时,这匹疲惫而消瘦的白马正在老牧马人的手里伸展枝叶,日益丰腴。

一个月后,当白马养好腿伤,被包布和老人牵领着第一次走出院门,走向黄昏金光笼罩的郊外,眼前判若两马的它让人们再次惊呆了:原来它的体型比一般蒙古马都要修长,并且脖粗腿壮,这使它前行的肌肉像波浪般涌动;它散乱的长鬃已被修剪得整整齐齐,白洁的皮毛不再戗茬戗刺,经过无数遍的悉心梳理显得油光发亮,让那些难看的疤瘌不再显眼;曾经四分五裂的蹄子也被精心地削磨,走在砂石路上,发出清脆的嘎嗒嘎嗒之响。

从村庄中经过时,白马旁若无人,仿佛刚刚出浴的天鹅那样高扬起脖颈,眼眸里的灵气咄咄逼人,一对公狼才有的尖耳随着四面来音机敏地动来动去。与它相衬的是身着节日盛装的老牧马人,一人一马像去赴什么宴会。村民们一时间从四面八方围拢来,目睹这个奇迹,就像看到落日未落反而重新升起,纷纷询问包布和老人到底给白马施了什么魔法。老牧人满脸诡秘,微笑不答。

这是一匹多么奇骏的白马啊!村民对它品头论足,简直无法相信它过去的样子。人们想,世间真有如此奇事:又脏又丑的落汤鸡也能变成仙鹤。瞧它轻灵的身躯,鹰隼一般锐利的目光,特别是那一身纯白的毛皮竟泛着一层细腻柔软的蛋青色——苏木中学的巴特老师忽然惊呼道:莫非它是温都根查干?

一语道破天机,是啊,这鹅蛋般浑圆的白只能是转世白马才有!温都根查干,没错,就该是它……刚吐出的话语又被风噎了回来,如果是那匹献给苍天的神驹,它躯体不该有那么多瑕疵,背部不可能嵌上马鞍的磨茧,唇口更不会残留衔铁的勒痕。要知道,在蒙古草原,没有人会骑乘、伤害、奴役它,就像没有人会亵渎神灵;神驹只会在大地上无拘无束地驰骋,谁见到它都要驻足停留,注目默念祝福的箴言。

那么会不会是大扎格勒或者是小扎格勒?若从它磨坏的四蹄和饱经的风霜来看,它更像是成吉思汗那两匹赌气逃往阿尔泰山古尔班查布其的坐骑之一,这么说它有可能是大扎格勒,人人都知道大骏马因为想念圣主与故乡曾经水草不思,瘦骨嶙峋一病不起,小扎格勒这才与它万里迢迢返回高原故地……

这个猜测马上遭到质疑:不,它不是大扎格勒,成吉思汗的双骏是纯青色,而这匹马的颜色分明是白的。哦,这是天大的疏忽,人们仔细又想,一匹马怎么会从遥远的古代活到今天?那才叫荒唐呢。

既不是这个又不是那个,大家犯难了,如果没有高贵的出身,哪怕给它一个不同凡响的名号也不至于失望。于是有人提出叫它“白狼”,嗯,这回没有人反对,是的,它冷峻深邃又无所畏惧的气质,多么像一头游荡在高原之上穿行过重重黑夜的白狼。创意如此之佳,此名非它莫属。人们为这差点跳脚欢呼了。

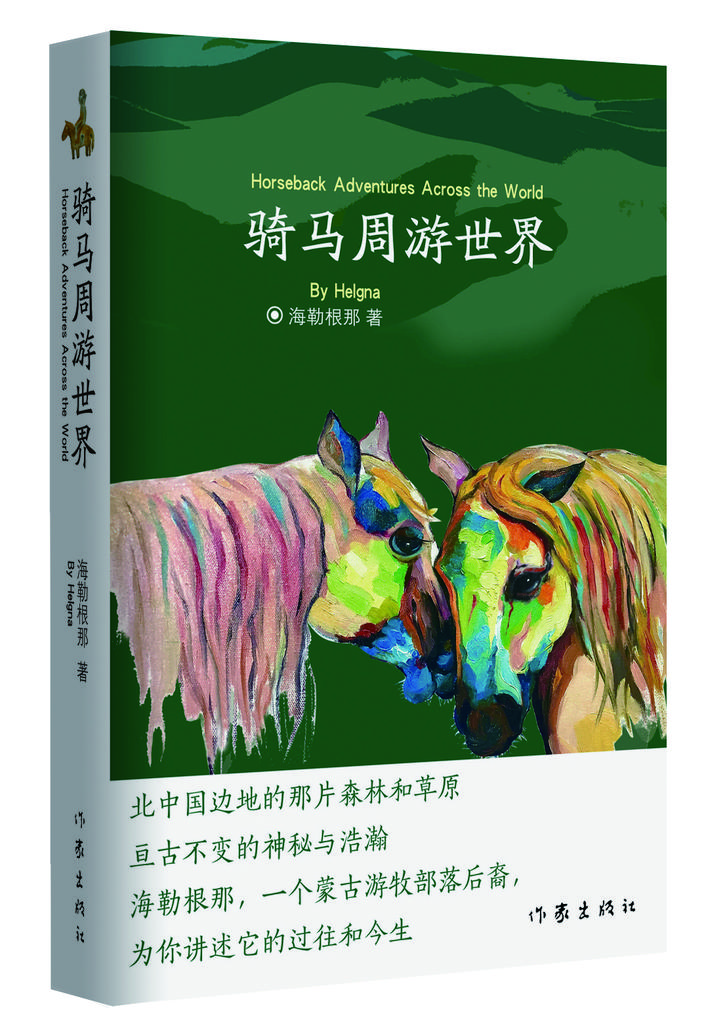

(摘自《骑马周游世界》,海勒根那著,作家出版社2019年12月出版)