进入新时期,面临新诗坛与新诗潮,作为活跃于1940年代的一位老诗人,绿原无法满足于一般的“回归”和兴奋,而表现出强烈的参与意识。他关注、思考并尝试着去写与自己过去的,也与别人的不一样的新诗。

绿原新时期在诗歌理论和创作方面的探索是多方面的,本文仅涉及他对现代诗的理解与运用。他主张突破较多地关注英语现代诗人的局限,将视野扩大到更多语种的现代诗。他说:“在复杂多变的世界”,现代诗正是“现代人的生命体验的方式之一”。他认为:面对越来越复杂的世界和人,现代诗诗人从诗的意蕴含量出发向诗要求复杂的情境和复杂的情思。绿原介绍的加拿大现代诗,其中有的诗篇就“富于社会性和人民性”,有的则“肯定了人的奋斗精神,肯定了面对并重建现实的想象力”。现代诗兴起于19世纪后半叶,延续至20世纪,诗风潮头不断变化、流派纷繁、主张各异,如象征派、意象主义、表现主义、超现实主义……绿原认为:如此种种诗歌艺术的探索,其成败得失自有各种评判,但毕竟扩充了诗歌艺术的表现观念与方法,对于新的诗人仍有借鉴意义,但他更关注的是他所生活的20世纪的现代诗。

绿原认为:“中国正面临历史的转折与飞跃”,由于不同的背景,中国现代诗不应走“模仿”“追随”的路子,只能“平行发展”。诗人自己的借鉴则应从创作实际出发,“各取所需,各行其是”。他反对“照搬”外国文学(包括诗)中那些“消极内容(如自我中心,性本能或动物本能对象化,社会悲观主义等)”。他认为,只从身边琐事寻觅诗,“虽然也可以个性化”“人性化”,“不会没有一定的可读性”,但仅止于此,总是“缺乏对人类、民族命运的注重,缺乏对弱势群体的关怀、缺乏崇高感、缺乏悲剧意识”。因此,他希望中国的现代诗人的诗“不仅是个人的闲适的吟咏,而是肩负着不可幸免的历史重担的杭育”。他反对将诗的现代性固定在“形式上的标新立异,如语言规范的破坏、歧义僻典的运用、意识流的泛滥,以及对不必要的晦涩或暧昧的刻意追求”等。他说:“真正的现代性在于内容而不在于形式”。除了取法现代诗的艺术,写作现代诗更应“力求在诗的主题、观念和风格等内容方面推陈出新”。

绿原认为文学史上的各种流派虽“相互排斥”却又“相互吸引,相互补充,相互生成”,并非绝对封闭、隔绝,而是可以连接、融合。因此绿原后期诗歌在创作方法上是开放的。他仍继承被一些研究者称为的具有浪漫主义风采的现实主义创作准则:坚持诗人是“在生活之中”;“诗人只能够,也只应该按照生活的多样化的本色”进行创作。他坚持创作的“主体性”,即在创作中发扬诗人自我的“特殊感受力”和“改造生活的理想”以及“实现理想的热情”。这是绿原后期诗歌的底色。但从具体表达情思需要出发,他又大胆而恰当地融入了现代诗的笔法,致使一部分作品带有浓重现代诗的艺术气息。

象征、暗示是现代诗表达情思的主要方法。因为表现内容的复杂化,象征、暗示意蕴的表达也日趋复杂化。绿原介绍过里尔克的名言:“诗并非如人所想只是感情,感情我们已经有得够多了;诗是经验”,“诗人所经验的现象是一种‘具体的抽象’,这是一种更细致的象征手法”。1940年代绿原就能纯熟地运用类似的托物咏志或移情的笔法写诗(如《萤》),现在有了“物诗”的自觉就更加心领神会地大量使用这种方法了。他善于选取某种能恰如其分表现题旨的“物”为素材,经过精心构思赋予它以复杂的象征、暗示意蕴。如《仰望瀑布》中的瀑布在听到太阳的呼唤向浩渺太空飞去之前,曾因“抗不住地心吸力”溅落到“又聋又哑的古潭”,变得宁静、驯顺、自得其乐。如此对比就更加深化了献身崇高理想的题旨。绿原的“物诗”有自己的特点。他不像里尔克那样写得客观、冷静,不动声色;他是扎根于现实生活的浪漫主义歌者,不可能掩盖自己的情怀,他要用自己主体的思想、激情去点燃那些“物”。他诗中的叙述者都是直接面对读者,主动引导读者进入那些“物”所深含的象征、暗示意蕴里的。

绿原说:“从诗的固有功能出发,向诗要求感性和天然性,这是中外古典诗学的常识。从意蕴含量出发,向诗要求智性,这是西方现代诗的创新。”诗里的“理”(思想)应该是“活的”,“是从生活中生发出来的”,因而,它也就“必然带有感情的血肉,具备诗的成分”。在里尔克的诗作里,“自然往往变成了某种外在的可见的意识,而意识倒变成了某种内在的不可见的自然”。使哲理诗化本来就是绿原1940年代诗歌艺术的重要特色,受到新时期现代智性诗潮的激荡更加强化了这一创作取向。他曾经历过一段“危难和复杂而又沉重和痛苦的历史”,亲身承受过人生的“严峻、惨烈和苦楚”,同时又总是不断进行着冲破灾难的奋争。这种正视艰难人生并勇敢地从艰难人生中奋进前行的哲思,是他后期人文精神(对“人”的命运与价值的审视和体悟)的具体化、实践化。转移到诗歌创作上就形成他的“试图通过苦难与斗争探索人的精神美”的诗美学信条。正是这一内在精神使他后期的诗作闪现出一种动人心魄且积极的“形而上的精神性”。

他后期的智性诗大量沿用他1940年代哲理诗直接抒写激情思辨的手法,他诗歌的理念是“能舞蹈,能飞翔,能歌唱”的。如在《歌德二三事》里,他就用了“叙述、交代和论辩之类诗中少见的手法”;在《终于没有揭开神像面纱的席勒》里,则“试图以动情而近乎放任的辩论代替形象的刻画”。他说:《我们走向海》和《高速夜行车》表现的正是“鲁迅在《过客》中以特异笔触表现过的那种排除万难、一往无前的精神”,这也可以“称之为‘理念’”。他有时也用诗化的逻辑性的构造来传送思辨、推演激情,如《题一幅画》的叙述过程就是一种压缩了的逻辑推论结构。《破格》《未必》等将诗思容含于一组排比的逻辑判断句式里。但这样的诗仍有诗的激情的冲击(“感情的思维”)和诗的形象的感染(“形象的思维”)。

绿原在许多诗作里也在探索运用“经验”来表达“智”。《年轻的圣迭戈》里海明威把自己对人、对人生彻悟的内经验外化为老渔夫圣迭戈不屈服任何恶劣命运的故事。绿原则借该故事表达自己对海明威思想的认同,可以说这故事正是他自己体验人性,搏击艰难人生的“经验”的外化。《另一支歌》则把裸露的理念(自然也是诗化了的)与“经验”的形象交织在一起,编织诗的“智”的构思着实令人耳目一新。

现代诗艺术以挖掘人的复杂的精神世界为重要宗旨,如超现实主义潜意识的发掘等,对于深探心灵世界的内层都是有表现力的。这些诗学思想正好切合绿原企望表现自己长期积压的复杂内心体验的创作意向。《又一个哥伦布》《重读〈圣经〉》以宏大的构思展现了他在特殊期间内心各种思想流向的撞击与汇聚。他写老年心境:“他不幸完全丧失了听觉/既绝望于外界任何声波/又遗憾再也听不见自己/炽烈的叹息和冷峭的独白”;他写死亡:“自然不知/死亡为何物/它嘲笑畏惧死亡的人们……”这些诗为我们揭开了诗人内心的悲苦、奋争、温暖、尊严和高贵,以及他对生命的价值与意义的深思。

一些有意采用现代诗笔法刻画内心世界的作品带给读者另种感受。如《梦解》《你过你的独木桥》都用了非现实的梦魇似的语言和形象,这样刻画心理比之直抒胸臆要强烈得多。《软着陆》则在一首仅二十几行的短诗里交错着复杂的往事,鸣响着几种令人回味的心绪,正是得益于表现主义、超现实主义的复杂的奇幻手法,却没有西方那种诗的支离破碎与暧昧晦涩,而呈现出一种明朗、清晰的意味。

绿原还注意到西方现代诗中一种“史诗”类型,“全篇采用第一人称,但……化身为一个大写的‘我’,实际上代表比‘我’更多更多的人类,对某种崇高的形而上的主题进行沉思和歌唱”。绿原也尝试写这类“史诗”,如《高速夜行车》以一辆在旷野中急驶的高速夜行车为题,展现了“人”的艰难、痛苦并不断向理想前景前进的悲壮行程。又如《绝顶之旅》一诗,召示人类的理想不会一蹴而就,只能在“永恒”中发展,完善。在《现代中国,仲夏夜之梦》《无差别境界》《逍遥游纪实》等诗作中他写出现代科技给人类带来进步,也带来破坏与困惑,由此引发出新的诗意的感受和新的哲思。绿原的这类诗摒弃了一些西方诗人对人类境况的绝望情绪,表现出他对人类现实困境的急切关注和对人类终极关怀的坚强信念。

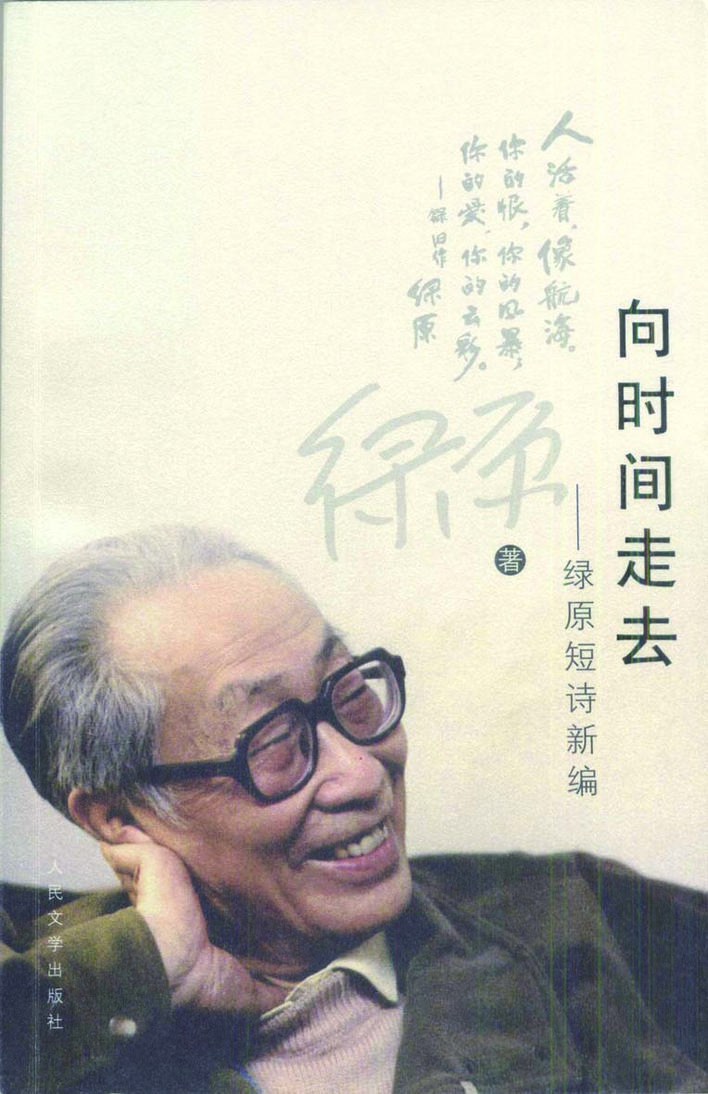

这位白发皤然的老诗人按自己对现代诗的理解进行了各种尝试与探索,写下了许多与众不同的可以称之为绿原版的现代诗。他的这些诗不是弃世的,而是乐生的,不是矮化人的,而是抬高人的,不是轻松的,而是严肃的,不是狭小的,而是宽广的,不是浅斟低吟的,而是放声歌唱的。