在极端情况下,人性会呈现出何种姿态?针对这一问题,无数虚构作品利用末世设定,试图作答,其中包括1995年出版的葡萄牙语小说《失明症漫记》。书中描绘了一场蔓延全城的失明症。面对时疫,人们褪去理性与文明的遮羞布,逐渐为动物本能主导。小说中的医生也感慨:“可能只有在盲人的世界里,事物才能还原成其本来的样子。”

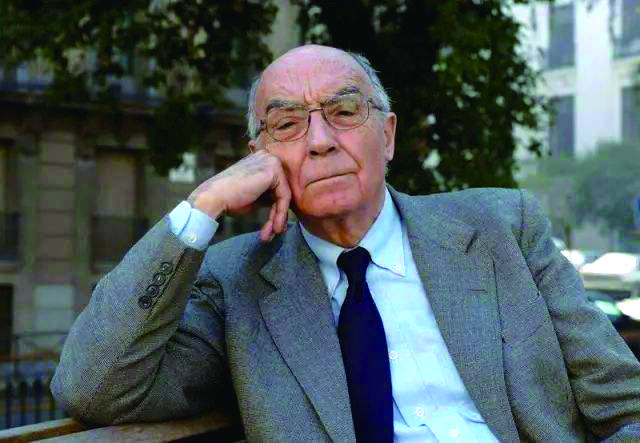

作者若泽·萨拉马戈是当代葡萄牙著名作家,是一名坚定的共产党员、无神论者,当过技工、文员、编辑。1995年,萨拉马戈获葡萄牙语文学最高殊荣——卡蒙斯文学奖。1998年,又获诺贝尔文学奖。在这些经历及身份背后,他却自我定位为“论文家”,一个通过写小说论述观点的“论文家”。他的作品表现出文学性和思想性的高度统一,以寓言为皮,戏仿历史,虚构现实。他总是以尖锐的笔触,抨击具体的政治、社会问题,拷问人性的本质。他也在访谈中戏称,其写作目的之一就是搅扰读者,使其不得安宁。

这一文学主张也在《失明症漫记》中得到践行。不少评论称书中人性最卑劣的部分在萨拉马戈的笔下展露无遗,叫人不忍卒读。故事从一个等待红绿灯的司机开始,他突然失去视力,“好像在浓雾里,好像掉进了牛奶海里”。该症状通过人与人的接触迅速传播。在现有医疗知识无法控制疫情的情况下,当局立马采取行动,四处征用废弃建筑,隔离患者及疑似感染者。然而,营内环境恶劣,物质资源缺乏,加之视力障碍,人们连日常生活起居都难以料理。随着隔离人数的日益增多,卫生问题恶化,随地排泄已成常事。所谓文明的法则,在肮脏、混乱的境遇中逐渐消解。负责看守的士兵也对患者缺乏基本尊重。他们不时对这些人随意射杀,甚至有人提出要采取对待患上狂犬病的牲畜那样,将他们全部处死。除却外患,更有内忧。营内在无人监管的情况下,回到霍布斯式的弱肉强势的社会。投机者携带枪支进入。他们垄断食物,要求各个屋室上缴财物、女人服淫役,与之交换物资。

像动物一样活着

桑塔格在《作为隐喻的疾病》中指出,疾病对人而言,比性命之虞更可怕的是“去人格化”。单纯死于病痛无损为人的体面,而天花、霍乱等扭曲人面部或躯体样貌的疾病,才是人们真正恐惧的对象。萨拉马戈正是利用疾病,竭尽所能地摧毁文明所珍视的体面,逼人审视人性的本来面目,即原始的动物本能。他在书中多次直接将盲人形容成动物:“这么多盲人往那边走,像一群羊进屠宰场一样,照常咩咩地叫,当然,还要相互拥挤,这是它们一成不变的生活方式,皮毛蹭着皮毛,相互闻着呵气和气味。”“屋里传出喊叫声,笑声和马一样的嘶叫声。”这种从人到兽的嬗变正是萨拉马戈对开头问题的简易答复。

人体和环境卫生条件的恶化,成为文明人向动物性堕落的最初表征。文中着重描述了医生一次排泄的经历:“中途两次走错了路,大便越来越难以憋住,心中焦急万分,就在刻不容缓的紧急关头,他终于能褪下裤子,蹲在土耳其式的便坑上。恶臭气味令人窒息。他觉得踩在一摊黏糊糊的东西上面,不知什么人没有找准厕所的大便坑,或者不顾什么体面不体面,随地大便了。”医生等一行人刚在检疫营安顿下来,首先意识到的便是卫生问题。此时,为人的耻感尚存,盲人自发排队,摸索着寻找厕所排泄。随着时间流逝,检疫营的卫生环境日益恶化,粪便、污秽成为生活中的日常图景。相比开头得知自己失明表现出的镇定,医生因为清洁的丧失彻底崩溃,甚至失声痛哭。他想象不到自己多么肮脏不堪,也想象不到周围环境多么令人作呕。眼前一片白茫,只是这白色的光线,似乎也散发着恶臭。弗洛伊德在《文明及其不满》的中写道,卫生在文明的要求中占有特殊的地位。“对我们而言,任何肮脏都是与文明不相容的。我们也把清洁的要求延伸到人的身体。”失明带来的无措、物资匮乏、环境恶化已然彻底摧毁了人的羞耻之心。人不再自我要求,放弃体面,随意排泄。“人变成野兽有许多办法,他想,而这是人变兽的头一个。”

外部整洁的丧失是文明社会裂开的第一道缝隙,随之,建立于抽象理性之上的道德秩序,在无人看管、生存堪忧的条件下,也土崩瓦解。盲人为了获取食物,可以踏着同伴的鲜血前行。“短短时间里天井就变得空空荡荡,只剩下大片血迹和血迹旁边那一小片溢出的白色牛奶,此外便是红色的或潮湿凌乱的脚印。”因为无睹,血液、暴力都不再能激起人们丝毫的同情和怜悯。这使得人进一步向动物转变。饥饿、寒冷和性欲等身体欲求变成了行为的主要动力。在生存的要求下,检疫营迎来了丛林法则的回归。

一帮歹徒拥护携带枪支入内的投机者为首领,依靠暴力在营内建立起强权统治。他们垄断食物等物资,重新分配,要求各个屋室上缴财物与之交换。之后更是恬不知耻地提出让女人服淫役换取食物。“一个星期以后,盲人歹徒们传来口信,说他们要女人。话说得就这样简单,给我们送女人来。”为了生存,大家再次放下尊严,用身体满足他人身体的欲望,换取物资再反向满足自身最基本的欲求。“女人们无一例外,都在喊叫,殴打声、打耳光的声音和命令声响成一片……”萨拉马戈用极其冷酷的笔调记录了歹徒的暴行。这些恶劣行径,都化为留在女性身体上的印记。“她把死者抱起来,死者的身体像是突然散了架,双腿间血迹斑斑,腹部青一块紫一块,可怜的乳房露在外面,一个肩膀上还有被疯狂地咬出的牙印。这是我自己的身体的写照,她想。”每个人都为了生存竭尽全力,在污秽和屈辱中苟且。一个自愿供匪徒发泄性欲的女人,在面对丈夫的劝阻时,回复说:“你体面不体面全在你自己,从现在开始你不要吃饭好了。”活着才是本能,就算是像动物一样活着。

权威的压迫

检疫营中悲剧的发生,不仅揭示了人性的阴暗面,更对外界权威的压迫发出无声的控诉。在我们为人性的卑劣感到悲叹时,请不要忘记,他们是被现代文明抛弃的牺牲品。政府将他们强行隔离,并派遣士兵暴力看管,不加援助,才使其沦落至此。

在《失明症漫记》中,从始至终,政府没有以某一具体的形象出现,只是通过扩音器和盲人们进行着可笑的沟通。它不断强调政府对强制隔离的举措表示遗憾,但这是危机状态下的无奈之举。希望“所有公民表现出爱国之心,与政府配合……政府完全意识到所负的责任,也希望这一通知的受众都是守法的公民,同样担负起应负的责任,抛弃一切个人考虑,认为你们被隔离是一种支援全国其他人的行动。”随后颁布了15条训令,呼吁民众遵守规定,自发组建起互助小团体,与政府及全国人民共渡难关。

政府开篇明义,反复声称为了公众利益,才制订隔离政策,尽到了政府应尽的责任。然而在现实中,政府派遣军队看管患者,除却每日提供最为基本的物资,不管不顾,任其自生自灭。好似患病的事实,清除了病患身为人和公民的基本属性。政府在变相抛弃公民,单方面撕毁社会契约的情况下,却希冀盲人们可以考虑团体利益,自我牺牲,维持营内秩序。这种说法,无论作为政府失职开脱,还是单纯对人性的信仰,都显得羸弱无力,不足以让人信服。该通报每日循环播放,此等惺惺作态,不知落在众人耳中,是否会比他们突发失明的事实更为荒诞?

负责看守盲人的军队,看似是理性意志的执行工具,却表现出对疾病的极度恐惧。为了防止自身不受侵害,这群士兵被刻画成一群漫画式的人物,他们头脑简单,冷酷无情,对盲人毫无悲悯之心,又或是在他们看来,盲人根本不是他们的同类。苏珊·桑塔格认为,疾病在现代社会中很少单纯以其本来的面貌出现。“任何一种病因不明、医治无效的重疾,都充满着意义。首先,内心最深处所恐惧的各种东西(腐败、腐化、污染、反常、虚弱)全都与疾病画上了等号。疾病本身变成了隐喻。其次,藉疾病之名(这就是说,把疾病当作隐喻使用),这种恐惧被移置到其他事务上。疾病于是变成了形容词。”这种移置使得盲人们被当作异类,具有强大的破坏性和污染性。

“他又朝大门方向看了看,紧张地等着看还有什么动静。这时候,在两根竖着的铁栏杆之间慢慢出现了一张幽灵似的白脸。是盲人的脸。士兵吓得血液都凝固了,正是由于害怕,他举枪瞄准,对着那幽灵射出一排子弹。”

“然后,想起了接到的严格命令,大声喊道,给我后退,它会传染。士兵们胆战心惊地向后退去,但眼睛还盯着那摊血沿着人行道的小石子之间的隙缝流动。”

由此可见,士兵的强力背后是恐惧,对死亡的恐惧,对非理性事物的恐惧。为了自保,他们一致同意,最明智的解决方式就是将盲人禁锢起来,不让瘟疫危及到他们。对此,军队表现出无情的高效,并对这种高效沾沾自喜。

你认为那家伙死了吗,上士问;肯定死了,一排子弹正打在他脸上,士兵回答说,现在因为出色地表演了他的好枪法暗自高兴。

面对突然出现的危险,两个在外面台阶平台上等着的护卫士兵反应敏捷,堪称楷模。只有上帝知道他们如何控制住心中无可指责的恐惧,冲到门槛上,举枪扫射,把子弹打了个净光。

当有人控诉他们违背人道主义,上士更是毫不避讳地反驳:“何必假惺惺地考虑什么人道主义。”“上士还说,最好让他们饿死,虫子死后,毒汁也就完了。”这些话语也展现了萨拉马戈对人性的悲观态度。在自我保护的要求下,所谓的人道主义不过是虚伪的假仁假义。

爱与互助

幸而,萨拉马戈在小说中仍保留了一丝共生的可能。在极端的生存条件下,人们被迫团结在一起,互相支撑,彼此慰藉。正如那些女人在经受凌辱回屋途中,自发地拉起了手:“女人们什么也听不见,什么也看不见,什么话也不说,跌跌撞撞地往前挪,只想拉住前边那个人的手,而不是像来的时候那样扶着前边那个人的肩膀,可以肯定,她们当中谁也不能回答这样的问题,你们为什么手拉着手呢,这个问题本身就不该问,对于有些动作,并不总能轻而易举地解释,有时甚至费尽心机也解释不清。”医生妻子作为书中唯一的明眼人,也自愿担负起帮助同伴、引领众人的责任。因为她的存在,同屋人幸运地保留了为人最后的尊严。“她不厌其烦地告诉我们,如果我们不能完全像人一样生活,那么至少应当尽一切努力不完全像动物一样生活,她说了一次又一次,甚至宿舍里的其他人把这些既简单又普通的话当成了座右铭,当成了警句,当成了学说,当成了生活规则。”最后也正是在医生妻子的带领下,同屋人凝聚在一起,在互助中求生。他们通过清洁、阅读等手段,试图恢复昔日的秩序,最终一同走出白色的黑蒙。

这恰恰与小说开头形成鲜明对比。在瘟疫到来之前,人与人之间保持着礼貌而克制的疏离。萨拉马戈也有意隐去人物的名字,以身份、职业、外貌、性格、经历等特点指代,如“眼戴黑眼罩的老人,一个由大概是他的母亲的女人陪着来的斜眼小男孩,一个戴墨镜的年轻姑娘”。这种简化象征着在日常相处中,现代人无需“姓名”这种私人化的交往信息。萨拉马戈在1998年获诺贝尔文学奖的演讲辞中也指出了这种隔阂与疏远:“抵达火星远比靠近我们的同类更容易。”

开篇的箴言书有这样一句话:“如果你能看,就要看见,如果你能看见,就要仔细观察。” 借助失明症,萨拉马戈创造出一个可以取而代之的“现实”,让人们睁开眼去看,让人们懂得如何去“看”。小说中不乏对人性灰暗、制度冷漠等现实问题的复刻,但结局也预示着,以爱与互助为代表的公社精神,可能是人面对灾难的唯一共存方式。