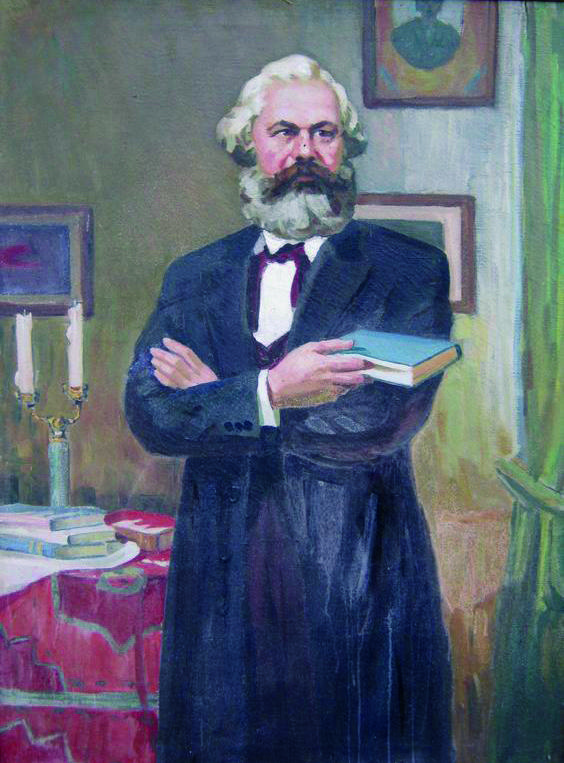

又是一年5月5日,马克思诞辰202年在即,谨以这篇与文学有关的文字表达敬意。

没有人把马克思看成诗人,但马克思创作过相当数量的诗。马克思的诗歌创作活动,可以追溯到1835年冬,其时17岁。马克思在波恩大学参加一个学生诗歌小组,1836年开始诗歌创作活动。他创作了献给燕妮的《诗歌集》《爱情集之一》《爱情集之二》和一本献给父亲寿辰的诗集,还创作了幽默小说《蝎子和费里克斯》、幻想剧剧本《奥兰尼姆》。

由于马克思在世时只发表过两首小诗(1841年),自然不能在职业意义上说他是诗人,况且这个头衔对马克思也没有什么太大的意义。不过,万万不可因为马克思其时太过年轻(18岁左右)而忽视之,不要忘了,写诗恰恰是青春少年的特权。

君不见,唐人王维17岁时写下《九月九日忆山东兄弟》,留下一句“每逢佳节倍思亲”,几乎绝大部分中国人都能随口诵出;俄罗斯诗歌的太阳神普希金,19岁时写下《致恰达耶夫》,咏叹“在残酷的政权的重压之下,/我们正怀着焦急的心情/在倾听祖国的召唤。/我们忍受着期待的折磨/等候那神圣的自由时光”,也成为俄罗斯诗歌的经典名句。

青年马克思的诗当然说不上字字珠玑,但青春赋予的审美想象还是随处可见的,在叙事谣曲《阿尔博英和罗莎蒙德》中,马克思通过一个叫做赫尔米希斯的侍从,弹唱了一首蕴涵深邃的歌曲:“仿佛有柔软的纽带把他们联结,/是苍天那纯洁的闪光使他们向往”;人,“一齐把热泪流淌,/这晶莹的泪珠滋润着葡萄藤,/就有一串串葡萄生长。/紫色葡萄甜美的汁液/就是众神的眼泪酿成,/一想起罗马的崛起和衰亡,/他们禁不住泪满胸襟”。在马克思的笔下:晶莹的泪珠滋润着葡萄藤,串串葡萄生长出来,而泪珠犹如紫色葡萄甜美的汁液,多么美好的文字啊!诗歌会因青春的激情而绽放出熠熠光华,这是文学史证实了的事实。

狂飙突进运动的余音

作为一个德国人,马克思诗歌创作的重要文化背景是从18世纪60年代延续到90年代的狂飙突进运动(Sturm und Drang),运动的旗手是歌德和席勒。显然,狂飙突进运动就是艺术领域的启蒙运动,讴歌“自由”、“个性解放”,表达人类内心感情的冲突和奋进精神。按照海涅在1833年概括的,“如果说席勒整个的投身于历史之中,为人类社会的进步而兴奋激昂,讴歌世界历史,那么歌德便更多地沉湎于个人感情之中、艺术之中、或是自然界里。”

与欧洲其他国家不同的是,德国的现代化道路要艰难多了,割据着的封建贵族设置重重障碍,从教会统治与贵族政治的结盟,再到商业迟滞、人的身份限制,阻碍着国家的现代化路径,因此,文学狂飙突进运动讴歌的就是人性的自由与尊严,德国古典美学亦是以审美自由标识人性自由为旨归。而且,正由于实际上的政治变革太慢,文化上的启蒙精神更适应了时代的需要,据此,海涅说席勒“既是先知,又是战士,他也为他所预言的事情而战。在他那西班牙大氅下面怀着一颗最优美的心灵,这颗心当时在德国热爱过也受过苦”。青年马克思是在启蒙精神的哺育下成长的,因此他的诗歌中回响着狂飙突进运动的余音,总是可以感受到席勒的精神。

在一首题为《人类的尊严》的诗中,青年马克思写道:

所以让我们敢于面对一切艰险,/永不停留,永不歇息,/永不陷入呆滞的缄默,/永不无所希冀,永不无所作为。

在那沉重压榨我们的枷锁下,/要郁郁沉思,焦虑地徘徊,/因为向往和愿望,/还有行动,依然归属于我们。

我一向不能平静地追逐/头脑中滚滚袭来的思潮,/我一向不能悠闲地无所事事,/我永不停歇,暴风雪般前进。

我愿为自己征服一切,/一切神明美好的赠与,/勇敢向知识进军,/左右诗歌和艺术。

在这首诗中,一切的政治权力、宗教的精神权力,都是“沉重压榨我们的枷锁”,但它们都不能把人类的尊严压垮,因为向往、愿望、行动都是归属于人的,就是说人会永不停歇,暴风雪般前进。这种典型的狂飙突进精神,充满于青年马克思的内心。

马克思还在《暴风雨之歌》中以鸟儿咏志,写道:“我在打破所有的锁链,/我要向万里长空飞翔,/我燃烧着烈焰般激情,/要把全世界紧紧拥抱。”恰如马克思文本研究专家聂锦芳先生所认为的,这首诗中,“自由是马克思毕生思考的主题,它不是抽象的概念和目标,而是从不自由的现实走向自由的过程,这里的探究虽然还很肤浅和太过‘拟人化’,但从中也不难看出马克思以后思想发展的苗头和方向。”

至于说歌德的情感性创作的影响,当然会渗透于恋爱中的青年马克思之身心。马克思的诗歌在讴歌爱情时,称燕妮是自己情感世界中“升起的太阳”,“当你从我的身边走过,/我每根神经都会震荡;/当我为你而心驰神往,/便感到天空一片晴朗;/我目光如炬热血满腔,/能击退一切魑魅魍魉。”“你若把情丝割断,我就会倒在地上,/怒潮会将我吞噬,坟土将把我埋葬,/两重天都将坠入深渊,/流血的心将悄然死亡。”

美国学者韦塞尔富有创意地认为,马克思的爱情诗并非只反映少男少女之爱,“虽然马克思许多诗歌直接针对燕妮而作,或者反映了他和情人相隔的心情,但是,诗歌并没有刻画燕妮自身的容貌。单单从这些诗歌上看,没有人能够说出燕妮真正长的什么样子。如果我们真的不知道燕妮是谁,如果‘燕妮’这一名字不是一个女性的称谓,那么,要明了这一称谓的性别几乎不可能。┅┅马克思和燕妮受挫的爱情的确启发了马克思许多诗歌创作的冲动和灵感,但仅此而已。马克思对诗歌所作的努力触及了宇宙学,是一种对宇宙所作的探究。马克思的爱情挫折成为了宇宙挫折的缩影,这使人想起了诺瓦利斯(德国浪漫主义诗人——引注)把宇宙和被爱之物的对照。”可以理解为,这里肯定的是一种对理想不懈追求的境界。

当然,爱情诗就是爱情诗,核心动力是人之情感,审美成为情感的对象化载体。后来,马克思对此作了美学上的提炼,人“只有凭借现实的、感性的对象才能表现自己的生命。……因此,人作为对象性的、感性的存在物,是一个受动的存在物;因为它感到自己是受动的,所以是一个有激情的存在物。激情、热情是人强烈追求自己的对象的本质力量。”这就意味着,审美对象中的人不是概念化的,而是感性形式的,首先是人的全部情感生活。情动于中而形于言,以情感人,这是马克思承上启下的基本美学原则。

写诗与不写诗:

人的不同本质力量之展现

马克思没有成为职业意义上的诗人,为什么还要讨论他的诗歌?在我看来,这里有两个意义,其一在于,马克思的思想是一个发生的过程,这个过程需要在吸收精神营养时自我成长,青年马克思的诗作就是其自我成长的成果,然后永远延续在他的思想历程中。后来的马克思成长为共产主义事业的领袖,而且有着巨大的人格力量,终生贫穷而矢志不渝地进行精神生产,创造出前无古人、后无来者的思想学说,难道不正是源于他青年时代诗歌中的狂飙突进精神吗?

其二在于,马克思通过他的诗歌活动证实了他的重要哲学命题:人的自由发展和全面发展是人之权利。1845年至1846年的《德意志意识形态》中,马克思展望未来的共产主义社会,认为那不是一个物质标准评价的社会,而是表现为人的自由发展和全面发展,但是在实际上,人是不可能在完全意义上自由发展和全面发展的,即使除去了分工的异化限制,也还存在人本身的心理生理限制。对逻辑畏惧的人不想学习数学,又有什么错误呢?因此,马克思将人的自由发展、全面发展定义为“随自己的兴趣”去发展,而不是在那些规定的领域发展。一个人能够做自己喜欢之事,服从内心,这就对了。

1837年马克思给父亲写了一封信,以非常优美的措辞检讨了自己的写诗历程,“对我当时的心情来说,抒情诗必然成为首要的题材,至少也是最愉快最合意的题材。然而它是纯理想主义的;其原因在于我的情况和我从前的整个发展。我的天国、我的艺术,同我的爱情一样变成了某种非常遥远的彼岸的东西。一切现实的东西都扩散开了,而一切扩散开的东西又都失掉了界限。对现代生活加以责难,抱着空泛的和不定形的感情,缺乏自然的本色,凭头脑编造一切,充满现有的东西和应当有的东西之间的矛盾,没有富于诗意的思想而只有措辞上的考虑,也许还有某种感情的热力和对大胆飞驰的渴望——这就是我赠给燕妮的头三册诗的内容的特点”,“只有在最近的这些诗中,好像受了魔杖的一击似的——啊!这一击在最初是令人痛苦的——突然在我眼前出现了真正诗的王国,宛如远方的仙国那样,把我创作的一切都化成云烟消失不见了。”

一些学者,如英国柏拉威尔关注了马克思在这封信中的自我批判,当作其艺术幼稚的自白,这样去理解当然也没有错,但显然忽视了马克思的另一层意思,那就是,无论写诗还是不写诗,都是出于内在的呼唤。就写诗而言,那是受支配于“某种感情的热力和对大胆飞驰的渴望”,如其叙事诗《魔竖琴》所云,“这不是琴音,而是我的心声”,所有的痛苦和呻吟“都发自我的内心”。后来,马克思一直坚持这一观点,他以英国诗人密尔顿为例,认为写诗是诗人的天性的能动表现,出于同春蚕吐丝一样的必要而创作;就不写而言,则出于,“写诗可以而且应该仅仅是附带的事情,因为我应该研究法学,而且首先渴望专攻哲学”。这就是《德意志意识形态》所言,“上午打猎,下午捕鱼,傍晚从事畜牧,晚饭后从事批判”,典型的“随自己的兴趣”去发展,何错之有?

不过,到后来的政治经济学研究期间,1860年前后,马克思还是提出,消灭私有制能够“使个性得到自由发展,因此,并不是为了获得剩余劳动而缩减必要劳动时间,而是直接把必要劳动时间缩减到最低限度,那时,与此相适应,由于给所有的人腾出了时间和创造手段,个人会在艺术、科学等方面得到发展”。看得出,在马克思的内心深处,他还是珍爱艺术创作这一特殊工作的,用《1844年经济学哲学手稿》中的话来说,人的 “每一种本质力量的独特性,恰好就是这种本质力量的独特的本质,因而也是它的对象化的独特方式,是它的对象性的、现实的、活生生的存在的独特方式。因此,人不仅通过思维,而且以全部感觉在对象中肯定自己”。这种功能是无可取代的,哪怕在人工智能的未来也是如此。