“一部作品是好是坏必须得等50年,半个世纪后还有人读就是好作品,否则就什么都不是了。”这是《病相报告》发表后贾平凹接受采访时说的一句话。话虽有些“绝对”,却道出了贾平凹的自信以及一个很普通的道理:好的作品,思想和艺术要经得起时间的考验,在不同时代和历史背景下,读者总能从中有新的发现和认识。从反向来看,读“从前”的作品参照作者当时的思想观念,也对读解其后来的创作给出判断有所帮助。人在年轻或创作起步阶段,所思所言难免青涩、尖锐、豪壮,带有理想主义色彩。对照早间思想观念阅读其后创作,不仅有助于考察作者创作态度的变化,加深对作品的理解,而且还能对作者思想、艺术观念发展的轨迹形成更清晰的认识。

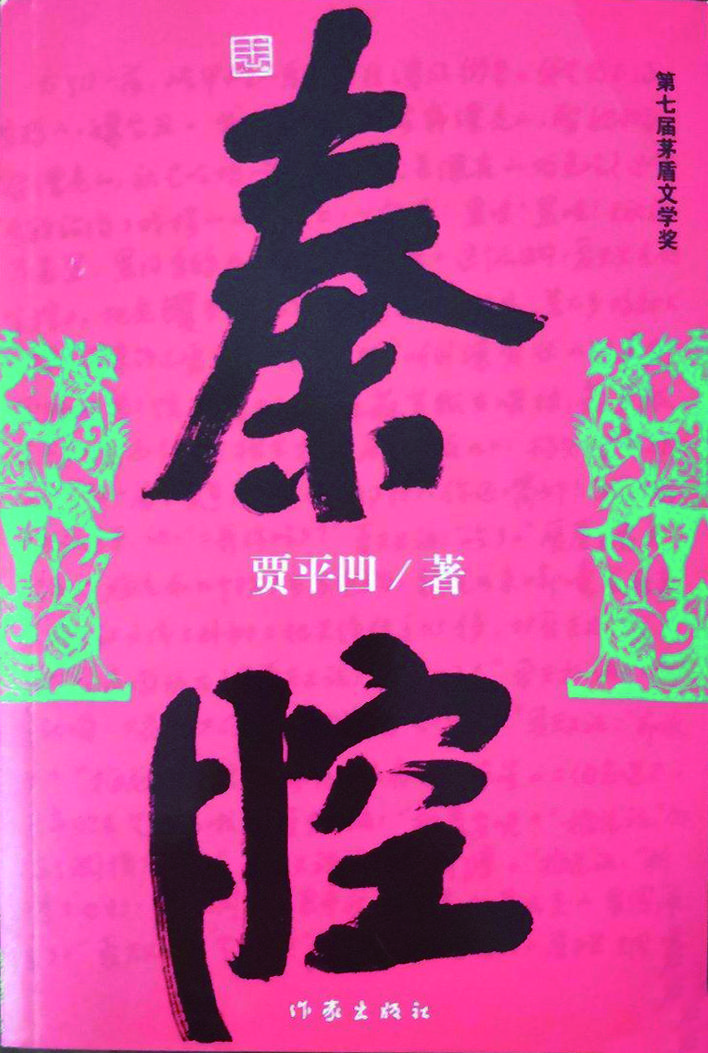

2005年,《秦腔》最早在《收获》杂志分两期首发并引起关注,这是贾平凹继《病相报告》之后的又一部长篇。虽然内容完全不同,但主要人物共同的精神病相,还是能让人看出两者之间的微妙关联。然而,重读《秦腔》,我首先想到的并不是《病相报告》,而是贾平凹写得更早的一篇散文《“卧虎”说》。这篇短文写于1982年,贾平凹刚好30岁。在我看来,《“卧虎”说》与其说是对当时“文化热”“寻根热”的反映,还不如说是贾平凹走上专业创作道路后寻求再出发的自况之文。时间在慢慢拉开,《秦腔》发表已有15年,《“卧虎”说》发表也已将近40年,历史提供给我们的视野始终还在柳青所说的“六十年为一单元”的范围内。在对贾平凹全部作品有了充分阅读,对其“文学事业”有了整体了解后,参照《“卧虎”说》重读《秦腔》,会使后者艺术品质的独特性变得更为显豁。

首先可以肯定的是,以《秦腔》《高兴》《古炉》《带灯》《极花》等作品为代表,贾平凹始终坚持着现实主义的创作方法,恪守着现代以来中国文学现实主义的精神传统。对于这一点,贾平凹很早就有自觉意识。在《“卧虎”说》里他写道:“我们的民族,是有辉煌的历史,但也有过一片黑暗和一片光明的年代,而一片光明和一片黑暗一样都是看不清任何东西的。现在,正需要五味子一类的草药,扶阳补气,填精益髓。文学应该是与世界相通的吧,我们的文学也一样是需要五味子了,如此而已。”读这段文字,人们马上会想到鲁迅,想到鲁迅的启蒙立场,想到鲁迅“揭出病苦,引起疗救的注意”的创作主张。以往,贾平凹与鲁迅之间的精神关联被忽视,一个重要的原因是:人们缺乏对贾平凹创作的整体了解和阅读的耐心。细读《秦腔》等作品不难发现,贾平凹不仅以字词、句式仿拟的方式向鲁迅及其所代表的文学传统致敬,而且还在细节、人物、情节等方面,以“接着想”“接着写”的方式传承着鲁迅精神,批判现实、批评国民性。例如,《病相报告》是尝试先锋写作的产物,在写作过程中贾平凹感到很不自在。这时,《阿Q正传》再次启发他,要将人性分析与中国传统中天人合一的浑然之气、意象氤氲结合起来。所以,没等《病相报告》写完,贾平凹就写出了中篇小说《阿吉》,塑造了阿Q的精神近亲阿吉这样的人物。再如,引生是《秦腔》主要人物之一,也是主要叙述者。在这个人物身上,读者就能感受到狂人疯相背后的清醒。不仅如此,在《古炉》结尾,贾平凹还让完全疯癫后的引生再度出场,到刑场抢食蘸过人脑、人血的馒头。

贾平凹在以悲悯之心书写农民之“苦”的同时,也看到了他们身上的“病”。为行“疗救”之功,他在小说里塑造了“带灯”之类带有启蒙倾向的人物。然而,贾平凹对启蒙的局限心知肚明,他自觉地以农民视角书写农民,在自私、保守、麻木等病相之外,道人所未道,揭出个体身上呈现的人性暗面:长期贫苦、压抑的生活,使一些心灵扭曲变形,呈现出阴暗和凶残的一面。《秦腔》中引生、《古炉》中守灯等人物的言行心理,都能体现作者在这方面的观察和思考。要说的是,没有反思和自我批判意识,很难进入人性病理的深处。在某种意义上,“我是农民”的身份认同,更像是一种贾平凹式的“抉心自食”。

贾平凹是一位具有强烈问题意识的小说家,以社会问题作为自己小说的叙事驱动,也是其坚持现实主义创作方法的重要表现。上世纪八九十年代,贾平凹通过人物情绪、心理、欲望和精神的折射,来反映社会和时代问题。及至新世纪,《怀念狼》《病相报告》《高兴》《老生》《极花》等作品,试图在矛盾和冲突中探究人性,贾平凹小说中引发矛盾和冲突的“问题”变得越来越多、越来越突出。在这方面,《秦腔》和《带灯》堪称代表。《秦腔》主要涉及土地承包、劳动力外流、土地流失、计划生育、干群关系、乡村道德秩序等方面的问题,而在《带灯》里,农村普遍存在的各种问题更是直接裸露在文本表面。比较而言,《秦腔》更为自然,问题与故事叙述融为一体,给人“如盐入水”之感。从这些作品不难看出,贾平凹小说叙事的一条筋脉搭接在赵树理“问题小说”的传统上,但他明确意识到,当今时代情况过于复杂,以往农村题材的写法难以简单套用,自己必须换一种写法:携带诸多社会问题,不断返回悬挂着自己文学经验和记忆的故乡,在浑然、浩荡、元气淋漓的叙述中,以“问题”为经,以乡土小说的抒情传统为纬,以汹涌的细节和“问题”之流,记述农村世界的衰败和“消亡”;与此同时,也记录着时代、社会、民族和整个国家的发展、演进。虽然面对具体问题,贾平凹表现出了更多的困惑和无奈,但在人性探究中,在对落后的、丑恶的东西的批判中,贾平凹仍不断努力去发现、品鉴那些真正属于文学的东西。只不过比照《商州》《浮躁》等早期作品,《秦腔》流露出了更多的沉郁、苍凉之气。

“我决心以这本书为故乡树起一块碑子。”是《秦腔》后记里的一句话,这句话使我最初想到《“卧虎”说》。在我看来,就像是王阳明“龙场悟道”,贾平凹在霍去病墓场石雕“卧虎”旁三天的静观、冥想,使他充分领略到其身上“重精神,重情感,重整体,重气韵,具体而单一,抽象而丰富”的美学境界,而这一切不过是一块混混沌沌的石头随便一凿形成的。这种境界,正是自己梦寐以求的。自此,“混沌之美”便成了贾平凹小说艺术的自觉追求。上世纪80年代,这种追求还不很明显,贾平凹只是希望能把现实生活混混沌沌端出来;到了90年代,他试图建立自己的符号世界和意象世界,写出生活无序而来、苍茫而去,汤汤水水又黏黏糊糊的原生态;进入新世纪,贾平凹不再看重局部印象,而是直接将情节处理成意象,并把这种追求上升到“以实写虚,体无证有”的哲学高度。只有从这个进程着眼,《秦腔》所写的“一堆鸡零狗杂的泼烦日子”所具有的美学意蕴,才能被更深刻地理解。

当然,一种审美风格的形成并不是一次“悟道”就能完成的,它需要多方面的思考、探索和学习。贾平凹所追求的“混沌”之美,既有《周易》、老庄影响的印记,也有禅宗思想的启示。如1992年,他在《美文》“读稿人语”栏目中提到的一则公案:“问:古镜未磨如何?僧曰:照破天地。问:磨过如何?僧曰:黑漆漆地。”这则公案出自《五灯会元》,只不过贾平凹把“僧曰”的话前后记颠倒了。然而,误读、误记并未妨碍他对文章、对人、对生活做出理解:文章也是古镜,是不需要磨的;人生原本就有太多的尴尬和泼烦;生活,无外乎生死病老离别娶嫁,油盐酱醋米面茶麻。它就像一条大河,混混沌沌、浩浩荡荡地流淌着。要说的是,“混沌之美”也有借鉴外国文学作品的印记。我们只要考察贾平凹的阅读史,对比《尤利西斯》和《秦腔》的叙事风格就会发现,这种写法看似土气,实际上也是很“洋气”的。

“以中国传统的美的表现方法,真实地表达现代中国人的生活和情绪”,是贾平凹写《“卧虎”说》时就已确立的创作追求。这种追求具体到《秦腔》会提出一个特别而又十分重要的问题:作为极具东方味、中国味的艺术样式,在表现方法上,传统戏曲能为现代小说提供怎样的艺术资源?对这个问题,既写小说又写戏的汪曾祺有过系统思考,他的小说很多方面都受到过传统戏曲的滋养,他甚至认为,小时候如果没看过《白水滩》,自己就写不出《大淖记事》中的十一子。其他作家,如莫言、毕飞宇等,对此也都有过很好的探索和尝试。《秦腔》写农村凋零,也写了古老秦腔的衰落。叙述中插入的二十余段曲牌、唱段和鼓乐,随着情节的展开,回荡在小说描写的世界之中。秦人、秦地、秦腔本就一体,写《“卧虎”说》时贾平凹就知道:“一个人的文风与性格统一了,才能写得得心应手,一个地方的文风和风尚统一了,才能写得入情入味”。然而,秦腔的精神和韵味如何转化为小说的形式和表现方法,也是他必须解决的一个问题。

细读《秦腔》等作品会发现,在经营自己的符号世界和意象世界的过程中,贾平凹借鉴了传统戏曲程式化的表现手法。程式来自生活,是传统戏曲反映和表现生活的方式,具有夸张、规范又灵活的特点。各种程式经历代艺人的摸索、锤炼,慢慢发展形成了一套相对稳定的表意体系。与此相类,贾平凹不断从生活和阅读中遴选具有表现力的语言、行为、场景和桥段,经过锻造加工,依据具体情境,在不同作品甚至同一部作品中反复加以运用,也已形成了自己富有独特意蕴的表意系统。若没有长期跟踪阅读,缺乏对这个系统的了解,在遇到这些程式化的“构件”时,就会让一些读者产生枯燥和重复的感受及误解。

毋庸讳言,在思想性和艺术性方面,贾平凹的小说肯定也存在着某些局限和不足,就像古镜未磨时表面遗存的锈迹和斑痕,但我更愿意把它们看成是探索的代价和副产品。米兰·昆德拉在《小说的艺术》里曾这样写道:“小说是全欧洲的产物,它的那些发现尽管是通过不同的语言完成的,却属于整个欧洲。”对此,有人不以为然,但不管怎样,总有一个问题需要被提出来:是不是有一种小说,我们有勇气说,它是中国的产物。阅读《秦腔》,阅读贾平凹,我们蓦然发现,其实作家在探索“中国小说”的路上已经走得很远了。