起初,天朗气清,惠风和畅,山海间万物静好。远远看去,那座歪斜的古老灯塔,像个迟暮老人倚坐在礁石上打起了瞌睡。渐渐地,似有鼾声响起。细一听,这哪是老人打鼾,分明是空中传来的噪鸣,却又分辨不清是何种飞禽走兽的叫声。抬头仰望,天上并无飞影,倒像是东边大沼泽里有什么活物发出幽响。这种如鼾声音,浑浊绵长而富有磁性,人听了像吃了催眠药般昏昏欲睡。突然,有两只飞鸟凄叫着疾翔而来。这次,听真切了。这种叫声清脆而有力,一下子掩盖住了那如鼾浊声。乍一看,飞临头顶的是两只如鸟大的绿蝴蝶;再细瞧,原来是两只绿鹦鹉,叫出的竟然是孩童般人话:“睡大觉,丢性命!睡大觉,丢性命!”

这个时候,太阳刚刚偏西,那个人出现在古灯塔前。他仰天苦笑一声,说:“学舌鹦鹉,比人贫嘴。言多必失,失言必死。快快飞走吧,不然会有咣的一声枪响的。”鹦鹉果真飞走了。他久久看着那两团绿影渐飞渐远,缓缓落在一个小岛上。阳光晃亮刺眼,视线有些模糊。他隐约看到,那两团绿影,似是膨胀成了两个灰黢黢的庞然大物,还在小岛背坡上遛达呢。他揉了揉眼睛再看,却什么也没有,连那两团绿影也消失了。他又笑了笑,心回到了自己的世界里。他明白,这一次,引导他来斜灯塔的目的,似乎不同寻常,但并非难以实现。

昨天中午,他走进了离这里不远的一座古建筑里。他站在大厅中央,抬头看了那盏德式太阳灯许久,数清的确是镶嵌着108个灯头。又见那近十米长的碗口粗吊杆,已漆锈斑驳,凹凸不平,想来人若臂抱脸蹭必会皮开肉绽。这时,只听到楼梯上有人轻轻走下。他紧紧盯着楼梯口看。先进入眼帘的,是一双红绿相间的绣花鞋。接着,是灰裤、灰褂和一方灰纱巾。方巾是盖在头脸上的,却也能隐约看出脸庞的清瘦样;还有裤褂也没掩饰住那清瘦的身段。下了楼梯走过来,一扭三摆的步态算是轻盈,看不出实际年龄,却能断定是个女人。女人围着他转了三圈,便轻手轻脚走出了破门。他没感到恐惧,反觉得是遇见了美丽的女鬼。他正想追出去看个究竟。女鬼却又踅回来,沿墙根地板看了看,拿起一块玻璃片,把地上淡酱色血水渍干痕刮戗起一层,归笼成一小堆,抬手想拿下灰纱巾,可刚露出左脸一侧,又停下来重新戴好,从衣袋里另掏出花手帕,把那堆酱色渍粉包好,装了起来,看也没看谁一眼,又迈出了破门。一个女鬼,她收集这些血渍干粉做什么?这可能是谁的血渍?她这是要珍藏什么?缅怀什么?抑或要鉴别什么?他像是有事没想明白似的,愣在那里好一阵儿,又呢喃自语一句:“她左脸并无疤痕呀!也没看清她那双眼睛,总该还像飞燕小溪柳絮儿一样好看吧。”才抬腿追了出去。外面艳阳高照,已不见了人影。他想,鬼怕阳光,自然是逃匿了。他返回大厅,走向楼梯顶层,在一方破窗前停下,不经意间看到了窗外的景象:那女鬼清瘦灰影出现在了远方!她正在向歪斜古灯塔走去。

昨天晚上,在睡梦醒来之前,他就这么一直站在那方破窗前死死地盯看着,那个女鬼在正午阳光里,转过三道坝,穿过礁石滩,拉开斜塔门,坚定地走了进去。随即,他的梦就岔到别的梦里去了。醒来后,他脑子一片混乱,懒懒地躺着不想动,整整躺了多半天,直到下午斜阳照进窗户,一个魔幻般想法从天而降,才急火火穿衣下床走出了病房。

走近斜灯塔,他久久凝望塔顶,犹犹豫豫前迈后踱了好一阵子,才大步走进了那破落不堪的塔门。

塔内旋梯陡窄而弯急,同样是破落不堪。他轻手轻脚,生怕踩塌朽木板阶。越往上走越幽暗阴黑,头顶吱声似鼠,脚下如蛇爬行。他心鼓急敲,不由得停下了脚步。片刻,他扯开嗓子喊道:“母亲,母亲!我昨晚见你走进了这座古塔里。您老出来见见我吧。”塔内寂黑如夜,无人应答。

他又往上爬了几阶,学着昨夜梦中之言又喊了几声,不觉得是一个暗号来言:“蝉鸣漠视螳臂长,螳螂捕蝉雀在傍,黄雀延颈欲啄食,弹弓手在树下藏,拉弓引弹向雀头,身后卧伏兽中王。”这下,旋梯上空即刻回响四起,声调失真却字字清晰,竟然是那个暗号去语:“山里老虎莫张狂,荆棘丛中出猎枪,打死兽王扬威名,拧粑耳朵跪三娘,三娘凶患耳鸣症,盛夏死于蝉鸣忙。”

一时间,他惊汗如雨,怕自己耳朵听错了,又大声复喊了一遍,那回响音话依然如故。顿时,他头发直立,一阵眩晕,赶紧去扶旋梯,抓住的却是一双冰冷之手。这双手,毫无人体温气,干瘪硌硬如鬼爪。

魔幻般想象眼见变成现实。他险些昏厥过去,冥冥之中听到:“吾候等久矣,今狭梯相逢,似避不及兮,却暗语证之,实同志同仁,何惊骇乃尔!”

“母亲,您就别装神弄鬼学古人吓我了。即便你老真是冰鬼冷魅,我也不怕的。”他强打着精神回应道,“母亲,您为革命牺牲这些年,我很想念您。可近来有传说,你老还活着。我不信,我真的不信。可我又满心期望这是真的。您老既然没有死去,那为何从不出来见见亲人?难道您有难言之隐,抑或有纪律约束?”

随即,那回响音话又加杂着浓重阴气倾泄而下:“你是谁?你从哪里得来的接头暗号?告诉你,我不是谁的母亲,我只是党的女儿。”听罢此言,他亢奋起来,死死拉紧那双如冰纤手:“那好,既然我俩对上了暗号,那就以革命同志的身份好好叙叙。”

那双手提拉力度很大,他绷直足弓用足尖点地,拾阶往塔顶攀登。很快,已是通身大汗。而拉他的那双手依然冰冷如尸。他不再胆怯,说:“以前,我只听说,那个间谍案里的重大棘手问题是上面直接解决的,具体情况却被捂得密不透风,少有人知。刚刚,我才突然明白,原来,长期隐藏在背后解决棘手问题的那个人,正是您老!”

那双手减缓了拉动,不由得抽搐了两下。他鼓足勇气,接着说:“那个人妻被杀之前,凶手已经死亡!被杀者和杀人者,很可能都死于同一种不易被常人所发觉、所认知的高科技杀人手段。听说,就是这个棘手大案,曾困扰专案组许久,差点就当作悬案挂了起来。当时,按照在南京唐莫寂坟墓里搜出的情报,确实抓了几个潜伏更深的特务,但始终没有解决这个大案的根本问题。关键时刻,还是上面雪藏的革命高人出了手,最终才破了这个案子。我真没想到,这个高人会是您老!我猜断,执行秘密任务中的您,肯定比以往任何时候,更像一个心怀天下安危的赤诚战士,义无反顾地承担起了智斗敌特的使命。母亲,您太伟大了!”

“依我看,你这张嘴该用龙舌绳缝起来!哼哼。你一个局外人,哪有资格和我谈这个。”那双手突然一松,他顺梯翻滚而下。“你不想想,那个撬开棘手大案缝隙的人,怎么会是我呢?我一个死鬼哪有那个本事!退一步说,即便我真为这个大案做了点什么,那也是协助配合北方B市警方上层,发挥了一点余热而已。”

“母亲,您甭想把假话当真话说来迷惑我!”他挣扎着爬起来,擦了一把额头上的血,又快速向塔顶攀登。“您也甭想把真话当假话说来掩饰自己。今天,事情不弄个水落石出,我便死在这塔里!”

“谁是你的母亲?!谁说我还活着?不会是保密局那个甄晓敏嘴浅吧?严格地说,甄晓敏也是个局外人,更深层的机密她并不真知,可别听她乱说。哪天再见面,我也要用龙舌绳缝她的嘴!”旋梯上飞落一物,他一躲,脚一滑,又翻滚而下。他借门外光线看清,那是一只绣花鞋。

“母亲,本来,我以接头暗号唤您出来,是抱了很大希望的。可您拒绝与我交流。我心不甘呀。”他又朝塔顶爬去。黑暗中,似有一物挡住了去路。他仰着脸,伸手一摸,是一双脚。一只光着脚,一只穿着鞋。

“母亲,您怎么穿了一双绣花鞋呢?”他搂住那双脚,紧紧贴在脸上,“母亲,我真的好想您呀。我打小就看惯了你那双纯净而灵动的美眼。我忘不了咱母子四目相对时的情景。这些年,您人不人鬼不鬼的,都藏到哪里去了?您受大苦了呀,我娇艳如仙的母亲哟!对了,母亲,你左脸上的疤痕何时整容整掉了呀?这下好了,普天下名副其实的最美最亲的母亲,非你莫属了!”

高坐在台阶上的那双脚一动不动地伸着,任凭他一再摩挲、脸拱、亲吻、诉说。热泪打湿了如冰光脚,炽唇一个个唆咬脚趾,就像儿时吮吸母亲的乳头那样急迫,可上面那团冷气依然无动于衷。

“妈妈哟,我真的是你儿呀。这一生,在我心里一直有着一个母亲,却有着两个父亲。我的两个父亲,为了您,那真是斗了一辈子呀。”他把脖子伸进那两脚之间,双手抱紧,用力往下拖拉。

那双脚抗拒着,后缩着,颤抖着,终于抖出了幽声细语,说的却是:“我儿呀,什么叫为了我斗了一辈子?记住,他俩那本是为了冣密斗了一辈子!我儿呀,什么叫两个父亲?记住,那个人虽是你的亲生父亲,但必得把他排除在外。”头上一串泪水滴下来,落在了他脸上。是热泪,还是冷泪,他没感觉出来。那个声音愈加幽沉:“一个亲爹,两个父亲。儿呀,为母的位置在哪儿呢?一个不知家在何处的孤旅单兵,一个不知爱如何挥洒的人妻人母,这些年,我是一直戴着面具,在践行着‘我不是我’的奇异人生啊。这些事,说来话长,还是不说了吧。就说说你那两个父亲吧。我儿呀,你不是也不认你那个亲爹了吗?!我儿呀,你做得对,做得对呀!”

忽地,他胸腔一阵难受,似是疾恙发作,撕心裂肺地喊了声:“妈妈,不,不是这样的。母亲,不,不不!”便昏死过去。

“儿你醒醒啊。你可曾懂得,在这个行当里,在某些事情上,其小大于大,其大小于小呀!我的儿哟。”

还好,他终是在灯塔内遇到了王小娇,但那到底是她的鬼魂,还是她本人真身,已无从了解和对证了。因为,那座古老灯塔,就在当天下午,于忽然之间,遭遇了一场特大龙卷风,没人能够再顶得住歪斜而倒下的庞重塔体。当瓦砾与尘埃的旋涡冲天而起,疾速消失在天海之间后,那里仅剩下了一个矮矮的塔座。

一切都被龙卷风抹去!不,塔座旁边还依然矗立着一块石碑。走近发现,竟然还有两具伤痕累累残缺不全人鬼难辨的无目无耳无鼻无舌的尸体,手拉着手,紧紧环抱着石碑坐卧在那里。这风刮得好蹊跷,以搬山移海之力,带走了千年灯塔,却留下了一对人鬼尸身。而在距此甚远的一片海域,满舱返航的船队正在行进中,突然一阵黑风凌空而降,紧接着,一场太阳雨劈面而来。顿时,眼前出现了一幅奇特景象:船队这边斜阳如火,彩虹美幻,波涛平缓,而与船队首尾相接的后方海域,却是狂风大作,骤雨急倾,且夹杂着如盆大冰雹,细看才知那并非冰雹,而是密集砸落的砖石瓦块。航海人是见惯了太阳雨的,也熟知世界各地对太阳雨现象的俗称,如狐狸出嫁、老虎娶妻等。可今天这怪景儿真是见所未见,闻所未闻。正生纳闷,落石砸砖的那片海域,竟然惊跳起数十只遍体鳞伤的鲸鱼,一路惨叫着远逃而去。航海人这才恍然大悟,这些不速之客,本是从远海异域尾随船队而来的。自此,九珠湾人也给太阳雨定了个滑稽的俗名,叫鲸女求亲。对了,一直站在小岛上远眺的两只巨鲎,也见证了这场鲸女求亲的景象。

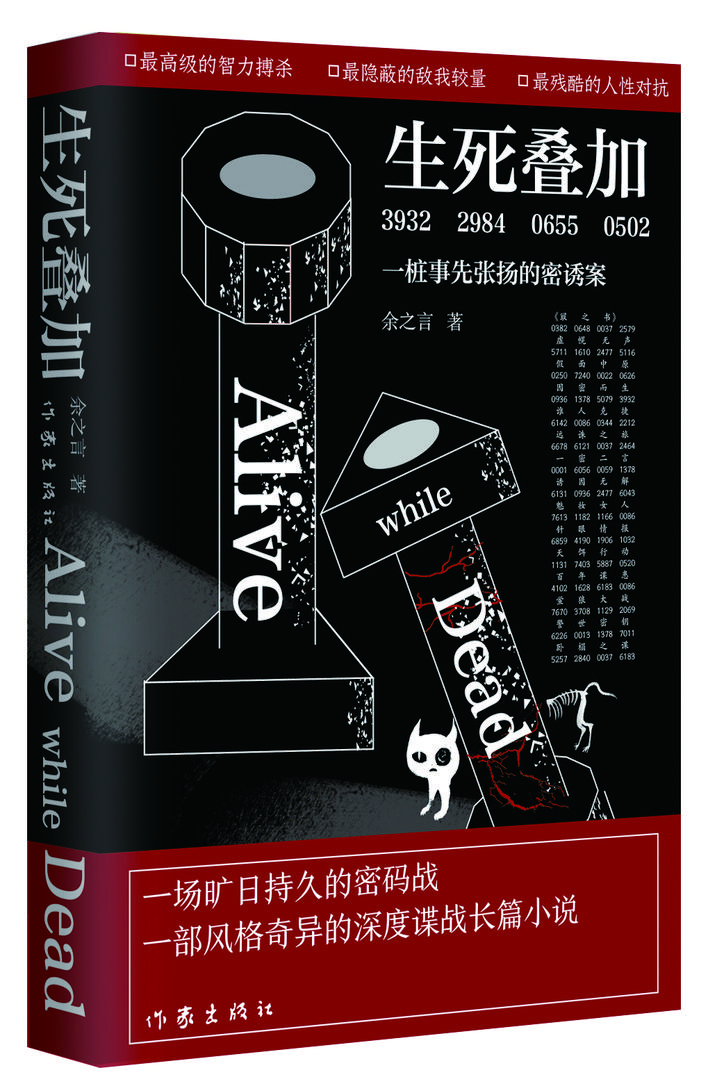

(摘自《生死叠加》,余之言著,作家出版社2021年2月出版)