一

汪曾祺生于1920年3月5日,按旧历,是正月十五元宵节。按照中国人的习俗,元宵节一过,年就算过完了。这就让“年节”在汪曾祺的记忆中占据了一个很特殊的位置。

他的家乡在江苏高邮,大运河边上一座小城市。想起“故乡”,第一个跳到他脑海的词汇,大概就是“过年”:“我从小生活在这个小城里。过年,过节,看迎赛城隍,看‘草台班子’的戏,看各色各样的店铺,看银匠打首饰,竹匠制竹器,画匠画‘家神菩萨’,铁匠打镰刀。东看看,西看看”,他记得这些日子的颜色、声音与气味,或许这些注定了他“只能当一个作家”。(《我是一个中国人》)

对于少年汪曾祺来说,大年初一是服务日:“我早早就起来,到后园选摘几枝全是骨朵的腊梅,把骨朵都剥下来,用极细的铜丝——这种铜丝是穿珠花用的,就叫做‘花丝’,把这些骨朵穿成插鬓的花”。汪曾祺还在腊梅珠子花里加了几颗天竺果,腊梅黄,天竺果红,串在一起,好看!“我把这些腊梅珠花送给我的祖母,送给大伯母,送给我的继母。她们梳了头,就插戴起来。然后,互相拜年。”五六十年后,汪曾祺还为这份手艺得意不已:“我应该当一个工艺美术师的,写什么屁小说!”(《腊梅花》)

小时候的汪曾祺也没有“今天是生日”的意识,只管过家乡称为“灯节”的元宵:“到了那天,我总是鼓捣一个很大的,下面安四个轱辘的兔子灯,晚上牵了自制的兔子灯,里面插了蜡烛,在家里厅堂过道里到处跑,有时还要牵到相熟的店铺中去串门。”(《七十书怀》)自制兔儿灯,须去找戴车匠买轱辘,于是戴车匠也参与到孩子们的快乐中:“戴车匠看着一个一个兔儿灯从街上牵过去,在结了一点冰的街上,在此起彼歇锣鼓声中,爆竹硝黄气味,影影沉沉纸灯柔光中。”(《戴车匠》)故乡的“过年”,叠印在汪曾祺的记忆里,除了看灯、放鞭炮、赌钱,另有最鲜明的两块,一是吃食,二是春联。

“小孩小孩你别馋,过了腊八就是年”。“年”对于儿童的重大功用,莫过于可以放开吃喝,又可以吃到平日吃不到的肴核。在汪曾祺回忆中,过年时的“吃”,重点突出的是一种仪式感,既包括家人的团圆——平时是饭同锅吃菜各自炒,只是“大年三十晚上,祖父和两房男丁要同桌吃一顿”,也有“慎终追远”的意味:祖母手制的年菜,照例有一大碗鸭羹汤。鸭丁、山药丁、慈姑丁合烩。这鸭羹汤平常不做,据说是徽州做法。汪家是清初从徽州歙县迁来江苏高邮的,这道年菜,象征的正是不忘祖先。

到了大年初一,仍然是祖母头一个起来,包“大圆子”,即汤团。汪家的大圆子特别“油”。“圆子馅前十天就以洗沙猪油拌好,每天放在饭锅头蒸一次,油都‘吃’进洗沙里去了,煮出,咬破,满嘴油”。汪曾祺很得意地回忆:“这样的圆子我最多能吃四个。”(《我的家》)

有些物事只有过年才能吃到。像平时家里不包的包子,过年前家里备了面和馅,请包子店师傅来家做一上午,正月里有客人来,蒸一盘待客。扬州、高邮的包子都很出名,但似乎都不是家常食物,或许这是南北之间的特点?汪曾祺的祖母吃斋,因此会单做一些马齿苋的包子,别人不吃。汪曾祺是什么都要尝一尝的,他对马齿苋包子的结论是“不难吃,也不好吃”。还有廉价的炒米,“天寒岁暮”,“最是暖老温贫之具”(郑板桥),也是过年请人来家炒,一炒炒够一年的(汪家人多,要炒一石糯米),放在专门的炒米坛子里。“一炒炒米,就让人觉得,快要过年了”(《故乡的食物》)。

还有一样过年必不可少的,就是咸菜。汪曾祺1948年在北平吃过四姐张充和做的“十香菜”。按汪曾祺的说法,“十香菜”也不过是苏州人过年吃的常菜,十种咸菜丝,分别炒出,置于一盘。高邮的过年咸菜,有“大咸菜”,用大缸腌的青菜,比油菜大得多,可以一直吃到第二年春天。有“辣菜”,是用小白菜晾去水分,入芥末同腌,过年时开坛,色如淡金,辣味冲鼻,极香美(《我的祖父祖母》)。更特别的,是观音庵的尼姑仁慧送来的四色咸菜,用小瓷坛装着。这些咸菜是风过了再腌,“吃起来不是苦咸苦咸,带点甜味”。仁慧每年年底,能用咸菜换得百十块钱,不愧是观音庵当家尼姑。

炒米,咸菜,汪曾祺说,是家乡长期贫穷或动乱的产物。“一到下雪天,我们家就喝咸菜汤”。咸菜汤里有时会加茨菰片,都不算好吃的东西。可是多少年后的一个春节,张兆和炒了一盘茨菰肉片,沈从文品评说:“这个好!格比土豆高。”汪曾祺由是对茨菰又有了感情,北京的菜市场,也是春节前后才有卖茨菰的。汪曾祺每见必买,买回来,家里人也不怎么吃,他一个人一边吃,一边想念家乡的咸菜茨菰汤,家乡的雪。

满大街的店铺,汪曾祺天天路过,见惯烂熟,一到过年,招牌之外,多出来的就是春联。汪家两家药店,春联都是汪曾祺祖父自撰,万全堂是“万花仙掌露,全树上林春”,保全堂是“保我黎民,全登寿域”,都是藏头嵌字,工且雅,不愧是“拔贡”的手笔。1943年的小说《除岁》里,主人公父与子商量大门上换什么春联,定下的是“频忧启瑞,多福兴邦”。后半的成句是“多难兴邦”,但儿孙的顾虑有道理:“大年下,用个‘难’字让老太爷看见要不高兴。”那“忧”字何以不换呢?反正后面有“启瑞”,哈哈。这就是写春联的讲究与艺术。

各行各业都有符合自己生意的联语,“有些大字号,比如布店,口气很大,贴的是‘生涯宗子贡,贸易效陶朱’,最常见的是‘生意兴隆通四海,财源茂盛达三江’;小本经营的买卖的则很谦虚地写出:‘生意三春草,财源雨后花’。”(《异秉》)像孟家的炮仗店,万年红春联抹上熟桐油,亮得发欢,上面用刘石庵(墉)体写八个字:“生财大道 处世中和。”很能见出店主的身份(《最响的炮仗》)。理发店的春联无此霸气,但更切当,道是“走进来乌纱宰相,摇出去白面书生”,文雅一点的则是“不教白发催人老,更喜春风满面生”。汪曾祺小时候很喜欢理发店,可能是因为理发师都干干净净,待人亲切,不以“贱业”为耻(《风景》)。

但是棺材店过年不能贴春联,大年下的,连店家自己都不能盼着生意好,对吧?(《小学同学》)也有的店铺似乎不需要春联,但也会有些新鲜花样,像东街上的澡堂子,在草巷口往西的墙上钉一个人字形小木棚,晚上还挂个小灯笼,俨然是一块专属的广告灯牌。过年前,上面会贴一张黄纸告白,上写“正月初六日早有菊花香水”。汪曾祺说,这主要是告知大众:初一到初五澡堂子不开业。

吃,玩,看。汪曾祺少时的“年味儿”与常人无殊,但他的关注点与别的孩子不大一样。从小汪曾祺就关注人们“吃什么和想什么”,还可以加上“玩什么”。人们怎样过年,吃了什么,春联上写什么,玩物是什么,其实是年复一年的套路。唯其是一种常年沿袭的固定套路,反而最能见出地域特色与社会生态。

二

汪曾祺的作品中有几个过年的画面,给人印象很是深刻。

一是1943年的《除岁》。那一年汪曾祺在西南联大读到四年级,即将毕业,但终于因为英语与体育不及格未能毕业。汪曾祺的早期小说多写情绪,少有叙事。这篇小说却通过父子、来客的对话,凸显了抗战初期小城急景凋年的艰难愁烦。从父子的对话中,我们知道,“多少字号要在公会的名单上勾去了”,“守岁酒都吃过了,还没个分晓”,抡二爷、詹世善……米业的惨淡经营,同行的淳厚与运蹇,都娓娓地铺排在对话里。这一切是因为抗战,大时代与小人物的命运在这个除夕交织纠缠,照例的对饮、写春联,也像是一声无奈的苦笑。窗外是故乡的风俗“敲岁尾更”:“——嘡,睡醒些,屋上瓦响,莫疑猫狗,起来望望。……水缸上满,铜炉子丢远些,小心火烛啊……嘡……嘡。”只是结局还不算沮丧,“远翁”来访,说到前线的反攻、汉奸的被捕,甚至老詹的事情,也有了着落。“你是百节之虫——”像是说主人,也像是在说米业或国家。终于宾主都发出了“真正的笑”。客人辞去,父子俩的眼睛都落在了未干的春联上。“春联非常的鲜艳。一片希望的颜色”。

1943年的汪曾祺自然还不够成熟,但他对气氛的准确捕捉、对人物的侧面描写以及关注乡土社会小人物命运、写实又不肯断绝最终的希望,等等,这些日后为人瞩目的特质,都体现在《除岁》这篇小说里了。

三十多年之后,在1980年的《岁寒三友》里,汪曾祺又写了一场除夕聚会。靳彝甫从外地回来,卖掉了视若性命的三块祖传的田黄,得来的两百大洋,一分不剩,放在了两位老友——无路可走的陶虎臣,家徒四壁的王瘦臣——面前。变动时代中小人物相濡以沫的义气与温情,在这个除夕慢慢地洇开在寒冬的空气中,似乎要挽回前文所有的悲惨与不公:

靳彝甫端起酒杯说:“咱们今天醉一次。”

那两个同意。

“好,醉一次!”

这天是腊月三十。这样的时候,是不会有人上酒馆喝酒的。如意楼空荡荡的,就只有这三个人。

外面,正下着大雪。

汪曾祺一直醉心于描写这样的“寂寞与温暖”,而这寂寞,这温暖,也每每与年节相映衬。当然也有反面的描摹,像《珠子灯》里的孙小姐,丈夫死后,家中凡物不许擦拭,只有过年才会大洗一天;《小姨娘》里的章家,不让划拳碰杯,不能撒酒疯,过年可以赌钱,但也不许打麻将推牌九,“在这个家里听不到有人大声说笑,说话声音都很低,整天都是静悄悄的”,年节的热闹反衬出了这个大户人家的凄凉。

到了1981年的《七里茶坊》,这种“人间送小温”更是扩展到了不相识的人之间:

“这样天气,你们还往下送牛?”

“没法子。快过年了。过年,怎么也得叫坝下人吃上一口肉!”

……

老刘起来解手,把地下三根六道木的棍子归在一起,上了炕,说:

“他们真辛苦!”

过了一会,又自言自语地说:

“咱们也很辛苦。”

老乔一面钻被窝,一面说:

“中国人都很辛苦啊!”

小王已经睡着了。

“过年,怎么也得叫坝下人吃上一口肉!”我老是想着大个儿的这句话,心里很感动,很久未能入睡。这是一句朴素、美丽的话。

为了写这句“过年了,怎么也得让坝下人吃上一口肉”,汪曾祺观察、思考、寻找了很多年。张家口的过年颇有些凄惶,尤其对汪曾祺这样的游子而言。汪曾祺知道,“张家口坝上、坝下,山药、西葫芦加几块羊肉爊一锅烩菜,就是过年”(《马铃薯》)。他在张家口也经历过“‘卫星’上天,‘大王’升帐,敢想敢干,敲锣打鼓,天天像过年”的日子,还有来到张家口劳动的第一年,过年也不让回北京,农研所那个“一贯右倾”的所长,“他知道我们右派分子每逢佳节很难受的,他把我们几个右派分子搞到他屋里打麻将。他没有宣布我们是右派,他只是跟组长以上的人说了一下,一般的农民根本不知道这哥儿几个是来干什么的”(《心地明净无杂质》)。还有一年,演话剧,指导木工做了布景,让老乡大开眼界。演完戏,连妆都没卸干净,汪曾祺就上了火车,赶回北京(《随遇而安》)。就是这些寂寞中的温暖,让汪曾祺写下了“过年了,怎么也得让坝下人吃上一口肉”这句朴素美丽的话。《七里茶坊》发表后,汪曾祺曾收到浙江一位念化学的大学生来信,信中说:“你写的那些人,是我们这个民族的支柱。”汪曾祺大感欣慰,觉得这位读者读懂了自己的作品“内在的感情”(《对读者的感谢》)。

在1985年的京剧《裘盛戎》里,汪曾祺再一次写到了“寂寞中的温暖”,他写的是1969年的旧历春节,裘盛戎在江西某矿体验生活,却在除夕当晚因为“扮演革命英雄人物,差距很大”,被宣布“停止排演”,他感到“我的心好比是一朵雪花儿,在黑夜里飘飘荡荡!迷茫,怅惘,凄凉。……”这时矿上的工友赶来,都要求听裘盛戎唱戏,这给了心灰意冷的裘盛戎巨大的安慰。

汪曾祺喜欢抒写“寂寞中的温暖”,是他的审美观、文学观决定的。沈从文曾反复告诫这位得意弟子“千万不要冷嘲”,经过年轻低谷时期的调整,汪曾祺的笔触从萨特式的厌恶与玩世不恭,变得“充满了温爱,充满了同情”,“我对这个世界的感觉是比较温暖的。就是应该给人们以希望,而不是绝望”。而“年节”在汪曾祺小说里的作用,往往是以这个在民族心理上占据重要位置的时刻,将环境的“绝望”与“希望的颜色”融成一体,造成一种情绪上的落差,反而能达到“真正动人”的效果。

三

汪曾祺认为,20世纪的中国文学“翻来覆去,无非是两方面的问题:现实主义与现代主义;继承民族传统与接受西方影响”(《〈受戒〉重印后记》)。在汪曾祺那里,“民族传统”并非一种抽象的概念,恰恰相反,它是可以触及的、内在于生活的。“过年”便是民族传统的一部分。

汪曾祺在1985年写过《桥边小说三篇》,里面有一篇《茶干》,写酱园老板连万顺,每到过年,就会预备一套锣鼓家伙,供本街孩子敲打;又会点四张走马灯,还会给牵着兔子灯绣球灯马灯的孩子们换新蜡烛。作者在小说结尾发出了疑问:

预备锣鼓,点走马灯,给孩子们换蜡烛,这些,连老大都是当一回事的。年年如此,从无疏忽忘记的时候。这成了制度,而且简直有点宗教仪式的味道。连老大为什么要这样郑重地对待这些事呢?这为了什么目的,出于什么心理?实在令人捉摸不透。

年节在中国传统社会的地位毋庸置疑。按张中行的说法,所有节日里,“与年节相比,其他都是零星的,一瞥而过”(《节令》)。莫言也说“只有春节才是年”,“农业生产基本上是大人的事,对小孩子来说,春节就是一个可以吃好饭、穿新衣、痛痛快快玩几天的节日,当然还有许多的热闹和神秘”(《过去的年》)。诗人于坚则说得更诗意:“节日是日常生活和大地的颂歌,节日的目的是让人感激和享受生活,意识到人和宇宙、自然、季节和万事万物的关系,使人敬畏大地、传统和祖先,感受永恒。”(《昔日,昆明的节日大多是民间的……》)古人有元日饮屠苏酒的习俗,而饮法与“有酒食,先生馔”的传统礼俗大相径庭,是讲究年少者先饮,“自小饮至大,老人最后”,其理据说是“少者得岁,先酒贺之,老者失岁,故后饮酒”(《时镜新书》)。可见年节是指向未来的,原来就是儿童与少年的节日。儿时的年味最浓,最无忧无虑,人人皆有体会。

这样看来,大人们在年节中对孩子的纵容,包括连老大宗教仪式般地为孩子服务,似乎也就顺理成章了。而汪曾祺喜欢回忆年节、描写年节的缘由,当然也并非因为“与神鬼佛道有密切关联的是过年过节”,而是年节本身,特别足以引起人对童年生活的回忆。按照汪曾祺的看法,“地域文学实际上是儿童文学——一切文学达到极致,都是儿童文学”。自称“有何思想?实近儒家”的汪曾祺,认为孔孟之道的核心,是“大人者不失其赤子之心”,也就是他自认的“抒情的人道主义”。故而,欢乐的年节与悲凉的现实之对比,犹如儿童时代与成年岁月的映照,最是能看出成长的艰难、童心的可贵。

很反讽的是,清末民初孜孜追求“少年中国”的启蒙者们,却大抵反对过旧历年,认为旧历年“繁文太多”、“迷信太甚”。1912年中华民国成立,直接采取公历纪年,多次宣布废除旧历,也包括年节。100年来,政府曾多次努力实践年节废旧用新,然而直至今日,被视为农业社会孑余的春节,仍然在中国人的生活中占据着重要的地位。

对“民族传统”的坚守,有时也就体现在对节俗仪式的坚持之中。汪曾祺写过:“有一年我到太原去,快过春节了。别处过春节,都供应一点好酒,太原的油盐店却都贴出一个条子:‘供应老陈醋,每户一斤。’这在山西人是大事。”汪曾祺的好友林斤澜也写过,一位戏曲老艺人,在十年噩梦中戴过高帽子,画过猫儿脸,坐过“喷气式”,跪过搓板,早请示晚汇报自报家门辱骂祖宗三代……别人问他什么最苦,他说:过年没吃上饺子(《年糕》)。对节令吃食的坚持,也就是对“年味儿”的坚持吧。

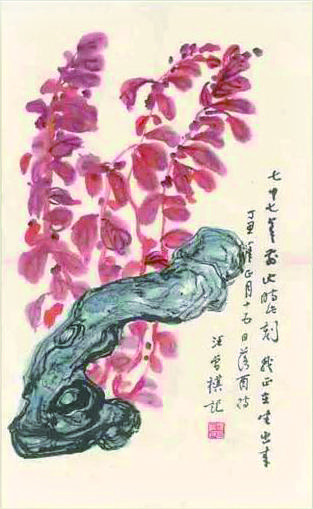

汪曾祺喜欢年节,当然不是喜欢那些繁文缛节,以及鲁迅笔下强调秩序与身份的“祝福”。他愿意年节是美的,而且是平等的。因此汪曾祺非常关注“穷人怎么过年”。他谈到过家乡习俗,“在立春日有穷人制泥牛送到各家,牛约五六寸至尺许大,涂了颜色。有的还有一个小泥人,是芒神,我的家乡不知道为什么叫他‘奥芒子’。送到时,用唢呐吹短曲,供之神案上,可以得到一点赏钱,叫做‘送春牛’。……送春牛仪式并不隆重,但我很愿意站在旁边看,而且有一种说不出来的感动”(《岁交春》)。古代文人喜欢画“岁朝清供”,在汪曾祺看来,就是要规避富贵人家过年的俗气,“山家除夕无他事,插了梅花便过年”,这才真是岁朝清供。倘若连梅花也买不起,寻不到,也不打紧,“穷家过年,也要有一点颜色”,“很多人家养一盆青蒜。这也算代替水仙了吧。或用大变萝卜一个,削去尾,挖去肉,空壳内种蒜,铁丝为箍,以线挂在朝阳的窗下,蒜叶碧绿,萝卜皮通红,萝卜缨翻卷上来,也颇悦目”(《岁朝清供》)。这就是将年节艺术化了,带着童心的审美,这正是汪曾祺对人间的温爱与同情,“顿觉眼前生意满,须知世上苦人多”,难怪他将写出这种诗的宋儒称为“人道主义者”。

汪曾祺在1989年春节,曾题一律赠友人出版家范用。题跋是“忽忆童年春节,兼欲与友人述近况,权时拜年”,诗曰:

醒来惊觉纸窗明,雪后精神特地清。

瓦缶一枝天竹果,瓷瓶百沸去年冰。

似曾相识迎宾客,无可奈何罢酒钟。

咬得春盘心里美,题诗作画不称翁。

1992年春节,碰上“岁交春”,即正月初一与立春为同一天,汪曾祺颇为兴奋,很孩子气地盼着吃春饼——春饼加上萝卜、生菜,就是“春盘”。汪曾祺还专门为这一天写了一篇《岁交春》,说“北方人立春要吃萝卜,谓之‘咬春’。春而可咬,很有诗意”。一个72岁的老头儿,欢欣鼓舞地等着“咬春”,确实应该“不称翁”,而只是一位终生热爱年节的孩子。