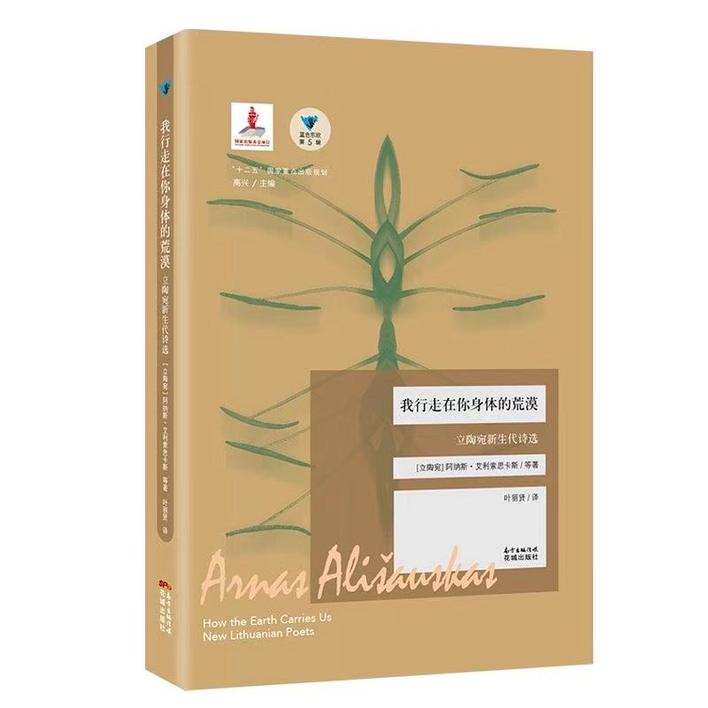

在大部分情况下,出版社会选择经典作家与诗人的作品,这几乎是一个安全的策略。从这个意义上而言,花城出版社蓝色东欧书系最近推出的《立陶宛新生代诗选》显然还称不上一本经典作品,它大概率不会成为“青少年时代读过的最重要的作品”。可是,这样的读本却在当下显得难能可贵。被公认的经典作品,很多都已经是公版书,而且已经有众多的译本,出版社只要挑选出好的译本,它所需要承担的风险相对而言是比较小的。但发现经典却是一个出版社所更需要承担的文学责任。

在大多数的国人眼里,立陶宛不过是个蕞尔小国,就算精通地理学的人也未必报得出它的首都。当然,在文学的世界,国土面积的多寡从来都不是决定因素。可是,就算在东欧的文学版图里,立陶宛也没有自己鲜明的存在。这在蓝色东欧丛书的目录里也可见一斑,这是目前为止该丛书惟一出版的立陶宛书籍。

立陶宛,作为曾经的苏联加盟共和国之一,对于我们而言是神秘的。对于我这样的一个青年诗人,阅读这本书却是大有裨益的。从入选的诗人来看,他们大都和我年纪相仿。他们之中,无论是最年长的阿纳斯·艾利索斯卡斯(生于1970年)到最年轻的拉姆尼·布伦扎伊提(生于1988年),基本上在生活的时代经验上,都能和我发生某种重叠。

在英译本前言中,编者瑞马斯·乌兹吉瑞思说到了一个问题:苏联随后的解体引出了一个相当令人意外的文学问题——新获自由的文学界,文学读者的人数减少了。根据学者加布瑞尔·盖利乌斯的说法,苏联时代一本小说的平均印刷量是24000册,而到20世纪90年代,下降到大约1500到2000册。诗歌在占领时期备受看重,部分原因是它能以“伊索式”语言表达民族主义情感和向往,甚至表达批评意见。但现在这个读者的数量也减少了。

其实这种现象在东欧是普遍存在的。蓝色东欧丛书策划、《花城》杂志主编朱燕玲跟我讲过一个事例:东欧某国的作协在剧变之后已成为纯粹的民间组织,由于没有经费来源,他们将大部分的房间租给了赌场,租金用于维持日常开支。给文学松绑之后,“保姆式”的作协却面临着这样的问题,这是现代性的一个难题。

在中国,也遇到了同样的问题。随着市场经济的发展,消费主义在我国迅速兴起,文学杂志销量锐减、写诗的人大多放弃了诗歌改去经商,剩下的不少“60后”诗人还在怀念上世纪80年代的美好……对于这个年龄成长起来的青年诗人而言,其实早已过了诗歌的黄金期,诗人身份的附加值已被无限降低——在我所处的城市深圳,很多青年诗人白天干着白领的工作,晚上在默默写诗,可是,他们大多都在同事和家人面前隐藏起自己的诗人身份。

本雅明说:“达达主义者很少重视其艺术作品在商业上的实用性,而更多地推崇其艺术品作为景观对象的无用之用。”随着时代的推进,不论是立陶宛还是中国,虽然造成“无用性”的原因可能略有不同,但对于两国的青年诗人而言,却在越来越接近达达主义者推崇的这种“无用之用”。因为关注度的下降,可能诗人们更能接近本心。

《我行走在你身体的荒漠》开篇第一首《土豆雕成的立陶宛》,名字很诗意,他的乡村经验从一颗土豆开始,但它的着眼点落到祖国、信仰之上,“只要你能从刚刚起飞的飞机上看到自身/你就会看到一个黑轮廓,接着连影子也消失”。这暗喻着他们国土面积的狭小——只要飞机一起飞,就能飞出立陶宛“黑轮廓”的边境线。关于信仰的问题,诗人在最后得出结论:“我知道:在立陶宛,苍鹭仍被偷偷地献祭”,这和开端的一句有着回应“白鹳满身是血地飞回来,但仍是可喜的景象”。在这里,苍鹭和白鹳都是殉道士,“土豆雕成的立陶宛”这个隐喻,也许就是指信仰和现实在这个国度的冲突。

是的,祖国是如此狭小,所以立陶宛的青年诗人有向全世界诗歌学习的勇气,我不知道俳句在立陶宛的语言体系里会被翻译成什么模样,但他们确实已经有了这样可贵的尝试。俳句一直在西方受到重视,不少诗人都有过俳句创作的经验。立陶宛的青年诗人也有这样的尝试。比如瓦利乌卡斯就创作了好多的俳句。“最后一样/将我们分隔的东西/是衣服”,也许讲的是人和人之间的隔膜,也许讲的是一次彻骨的分手。罗马尼亚裔美国学者马泰·卡林内斯库曾在《现代性的五副面孔》中这样写道:“对他(彼特拉克)来说,‘现代人’仍然是中世纪的人,但有一个重要的不同:他们知道未来将恢复‘纯净的光辉’。彼特拉克自己尽管有着相互矛盾的忠诚,却仍然因对未来的信念而奋发。这使他不曾变成古代人辉煌成就的一个被动崇拜者。相反,他对古代的崇拜是行动主义的一种形式——远不只是尚古主义。”

从这个意义上讲,忧伤带着那种“纯净的光辉”,在立陶宛的某座屋子里用暖炉烘培的忧伤, “故乡呀,挨着碰着,都是带刺的花”。如果从王国维的理论来分析,两人的俳句都是第一境界:“昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路。”