陈诗哥是一位童话诗人,同时也是一位童话诗学探索者,他用童话思考生活,也用童话思考童话。童话于他是一种“入思”方式,也是一种生存方式。在陈诗哥看来,童话不仅是一个文学问题,也是一种“本源性精神”,这种“本源性精神”对现代人来说,是一种回归和救赎。这种“本源性精神”的实质即“童话精神”。在陈诗哥看来,童话精神不仅与人类童年及个体童年的精神特征及精神成长有关,更是一种“牵引我们上升”的普遍精神,这种精神是现代人所缺失的,所以我们应该“重新成为孩子”,重拾童话精神。

在哲学和宗教的维度上,古代哲人皆强调“孩子”作为一种精神存在状态的象征含义,《圣经》有言:“你们若不回转,变成小孩子的样式,断不得进天国。”《老子》亦强调“复归于婴儿”。陈诗哥所强调的“重新成为孩子”,与古代哲人的思路一脉相承。因此,他区分了生物学概念的“孩子”和与童话精神对接的“孩子”概念,正是在后一个层面上,“孩子”与“童话”是“二而一”的概念。

童话天然地运行诗性思维,它与诗歌和哲学为邻,也与宗教相亲,更与童年精神互为表里,因而散发着迷人的艺术光辉。在浪漫主义时代,它是诗人们的座上客,随着现实主义和现代主义时代的到来,人们为科学主义所牵制,并惯于控诉和讽刺,童话逐渐淡出了成人的视野,并把它视为不必严肃讨论的儿童读物。殊不知现代人最不能缺失的恰恰是童话精神,陈诗哥深切地感受到了这一点。他认为,这个世界已经过于老迈,世间万物蒙上了厚厚的隐喻的尘埃,失去了本来面目,而童话却显示出一种创世般的清新,这种清新在“0-99岁”的“孩子”中仍可觅见。“世界如何才能重新焕发生机?当政客和哲学家无能为力的时候,我想,我们需要孩子的单纯、热情以及重新命名世间万物的智慧和勇气。”陈诗哥的思考非常深刻,他将“童话”这一美学范畴上升至哲学高度,而且是一种实践哲学,因为它完全可以也应该落实在日常现实之中。

一大批一流的经典童书开启了陈诗哥看待世界的全新方式,唤醒了他对生活的无限热忱,而他的创作也正是基于这种原初的生命冲动。陈诗哥笔下的童话独具风格,字里行间流淌着一种奇特的活力和清新之气,诗意和哲理完全以故事的形式交融在一起。这些故事有一个共同的指向,它们仿佛都在说,这个世界如此美好,值得我们好好活。陈诗哥创作童话的过程始终伴随着他对童话这一独特文体的自觉思考,他甚至将他对童话文体的思考发展成为一部长篇童话,这就是《童话之书》。这部关于童话的童话故事是一部奇书,它全面反映了陈诗哥对于童话诗学的“热情而动人的沉思”,是中国童话史上不可绕过的一部书。陈诗哥的童话哲思及其创作实践丰富了中国原创童话的美学风貌,也极大地推进了童话诗学的建构,并且在一定程度上,揭示了包括童话在内的儿童文学的深厚人文内涵。

儿童文学在当代的快速发展是诸多机缘成就的结果,然其中有一个原因较少被人关注,那就是成人读者对儿童文学的“渴求”与“沉迷”。成人引进、创作、出版、阅读、介绍儿童文学,固然出于职业的需要或出于对儿童成长的真切关怀,却无法忽视一个事实:一大批一流的童书给成人带来了崭新的阅读体验和强烈的美学冲击力,“儿童文学”这种独特的文学类型散发出迷人的美学魅力,并深深震撼了那些早已告别童年的成年人。陈诗哥就是这群成人中的一个。从这个意义上说,他对童话的价值思考代表了整整一个时代的儿童文学从业者的思考,包括童话在内的我们称之为“儿童文学”的文学类型,其美学价值和精神内涵比人们以为的要深广得多。我对儿童文学有一个基本判断,我认为儿童文学是21世纪以来最有活力、最具创造性也最富当代人文学内涵的文学类型。我想,陈诗哥及其创作作为一个个案也正好在一定程度上回应了我的观点。

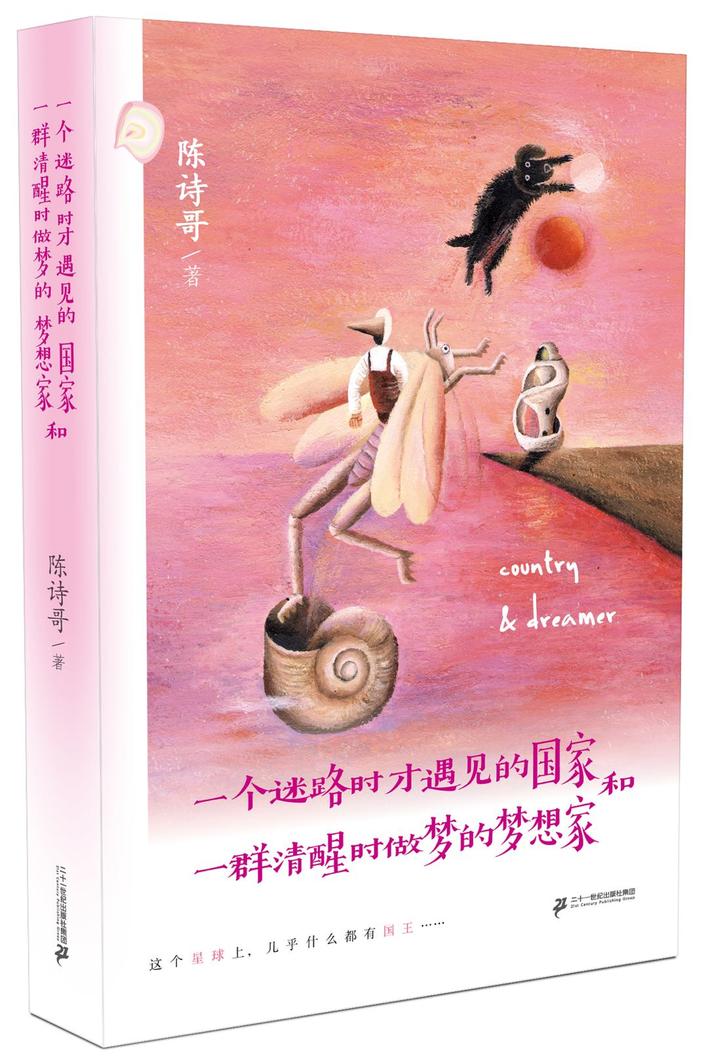

在《一个迷路时才遇见的国家和一群清醒时做梦的梦想家》中,陈诗哥延续了他在《童话之书》中的思考。故事分为“国家篇”和“国王篇”,以“我”的精神成长为线索。“远行—回归”是“我”的精神成长路径,亦可比拟为人类精神成长的普遍路径,同时,“我”也是陈诗哥的自况形象。

“国家篇”写“我”的远行。“我”是一个被童话“启蒙”的孩子,他单纯、热情,怀着无限的好奇之心去感知、探寻这个充满未知、充满想象力的世界。他学习万物的语言,他对世界毫无偏见,全然接纳,因此见过许多美妙的风景,也获得许多神奇的故事,这些故事“犹如一面镜子,让我拨开迷雾,看见那个既熟悉又陌生的自己”。童话是象征隐喻的艺术,陈诗哥的文字给读者留下了很大的阐释空间,故事中的“青草国”“花人国”“土豆国”“鱼人国”“欢乐谷”以及“风车国”等均有超越表层故事的意旨,该篇突显了陈诗哥向外打开的想象力。

“国王篇”则突显了陈诗哥创作的内倾性,其想象力向内收回,以另一种方式指向精神实质。“国王篇”写“我”周游列国之后回到了故乡。“我”挣脱父辈的束缚,阅遍大千世界之后,最终回到了“我爷爷”出生、长大的那个牛粪般大的小村庄,意即回到童年,回到生气蓬勃的乡土童年。“人必须远行,才能发现近在咫尺的宝藏。”可见,“远行”是“回归”的必由之路,也唯有“回归”才赋予了成长完整的意义,《一个迷路时才遇见的国家和一群清醒时做梦的梦想家》的题旨逐渐变得清晰。成长之路曲折迷人,甚而迷路,那是与世界联结的基本模式,人生经验渐丰,理性渐长,却千万不可忘记自己的来处,尤其不要忘记那生气蓬勃的童年,童年即精神故乡。童年正是梦想的象征,也是引导我们走向诗意栖居地的重要线索,而这正是陈诗哥何以要提出“重新成为孩子”的出发点。“我”周游列国之后终于明白要追寻的是什么,也终于发现在“我”去过的国家中,最神奇的还是“我爷爷”的国家!

“国王篇”是对“孩子国”的礼赞,令人想起泰戈尔的《新月集》。孩子用初始之心踏入世界,充满了人之为人的生命自觉,他单纯、热情、光明、愉悦,他与万物和平相处,浑身充满了神秘力量。他在他的国土上来回逡巡,他呼啸、奔跑,大汗淋漓;他思索、命名,发出指令;他学习创作诗歌,学习了解人心,学习治理“国家”。他确信“人世间没有一件事情不包含着真理”,他赞叹“这个世界如此美好,天空竟然是蓝色的,叶子居然是绿色的,鸟儿会飞,鱼儿会在水里游,人们懂得关心别人,这些难道不是世界上最神秘的真理吗?”“我爷爷”的国家正是作家笔下的“童话国”和“理想国”,这里没有魔法,却有真正的奇迹,因为它能使一个日渐老态的世界重新焕发生机。安徒生的《接骨木树妈妈》也是一个用童话思考童话的故事,借接骨木树妈妈的话阐明了最奇异的童话是从真实的生活里产生出来的这个观点。陈诗哥完全赞同这种看法,他认为,童话不是幻想,也不必借助外在的魔法,而是从真实的生活里产生出来的,但它需要一颗种子,那就是“重新成为孩子”。

作为一种独立的文学体裁,童话有自己独特的美学渊源和发展脉络,从民间童话到后世的文学创作童话,其艺术形态多姿多彩。进入21世纪以来,中国儿童文学进入前所未有的观念解放时代,外来经典更是极大地激发了本土原创的创作激情,然而整体来看,近十多年来,中国儿童文学走得太快,作品质量良莠不齐,尤其是童话与幻想文学类别,更显芜杂混乱,作家们来不及思考何谓童话,何谓童话精神。在这一背景之下来看陈诗哥的童话哲思及其创作实践,更有不一样的意义与启示。