最近有一位学者采访我,讨论我的译诗与诗,在预备的文稿中她提到说我有一首李商隐《夜雨寄北》的英译,给她的感触尤其深刻。她特别摘出来谈了其中这样几行:“有时候,译者和双语作家在创作过程中会不知不觉地将自己的生活经历和情绪体验融入译文……当我读到‘Oh back home—/ to tell you about the moment/when you become the mountain,/ and the mountain becomes you/’(哦回来——/告诉你那一刻/那一刻你成了山/山也成了你)的时候,不禁有些眼眶湿润。如果读者了解您的个人经历,就能读出译文中改变了的意象正是您个人情感的抒发,由此读者和诗歌之间的时间距离从古代切换到当代,拉近了读者与译者之间的空间距离,译诗由此具感染力。”

这首诗几年前发表在美国俄克拉荷马大学主办的《今日中国文学》刊物上,在一篇题为《全球时代的双语写作诗学:采访裘小龙》的英文采访中。现在,采访者对这首诗如此偏爱,我自然是很高兴的,但又惶恐不安起来。我译过李商隐的诗,可她着重讨论的这首,在严格的意义上却不是译诗,是我自己在读、译李商隐的诗歌时有感而发(原标题是《夜读李商隐》,但这在英文采访文本中可能没有交代得特别清楚)。她在采访稿中引用的那几行还恰恰是李商隐原诗以及译诗中所没有的。不过,这一翻译与双语写作之间的含混或灰色地带,却让我想到了一个可能性,关系到怎样让中国文学在今天更好地走出去的策略。

我曾出过一本《围绕着中国的诗行》的英文诗集,其中有不少篇围绕着中国文学传统中的“乡愁”原型展开。记得我在开始译李商隐的《夜雨寄北》的日子里,刚获得美国雅都创作营的创作奖,在营地中独居于曾住过索尔·贝娄的一间小木屋。创作营的日常起居有严格规定,一清早就有早餐、午餐送到门口,作者不需也不能出去,从早到晚关起门潜心创作。从窗子里望出去,只见笼罩在雨雾中孤寂的山脉;“独在异乡为异客”,因此还颇像采访者所说的那样,或多或少把“自己的生活经历和情绪体验融入了译文”。

只是译完后,意犹未尽,又不禁从原诗的意境、意象延伸开去,扩成了自己的《夜读李商隐》一诗。这或许与我多年诗歌翻译中养成的一个习惯有关。在诗译完初稿后,在忠于原诗意义内容的前提下,我常常会用英语再写诗似的写一遍,尽可能地发掘并融合中、英文这两种诗歌语言的不同感性,勉力让译诗读起来也是诗。不过,《夜读李商隐》的写作过程不一样,可以说是在翻译中受原诗灵感激发的再创作,也可以说是从翻译进入了双语写作。读过《夜读李商隐》的美国诗人Forrest Gander(2019年的普利策诗歌奖获得者),则直截了当地说这是我与李商隐的对话。

且不管怎么定义,回到更好地译介中国古典诗歌的策略层面,上述的翻译与双语写作之间的含混或者融合,似乎有了值得进一步探讨的意义。尤其是在最近这些年,国内译者为“让中国文学走出去”,在中国古典诗歌翻译方面做了很大努力,推出了如“三美”等诗歌翻译理论,唐诗宋词也用所谓的“格律体”翻译出版了不少,但遗憾的是,这些翻译集子在国外的书店里却一本都未能看到。这里面或许有诗难译,发行、宣传也比较难等各种因素,可从接受美学的角度说,中国古典诗歌翻译的读者是在国外;如果读者没有接受这些翻译文本,我们的努力就难免事倍功半,甚至只是关起门来的自娱自乐。那么,我们是不是要考虑一些新的策略呢?

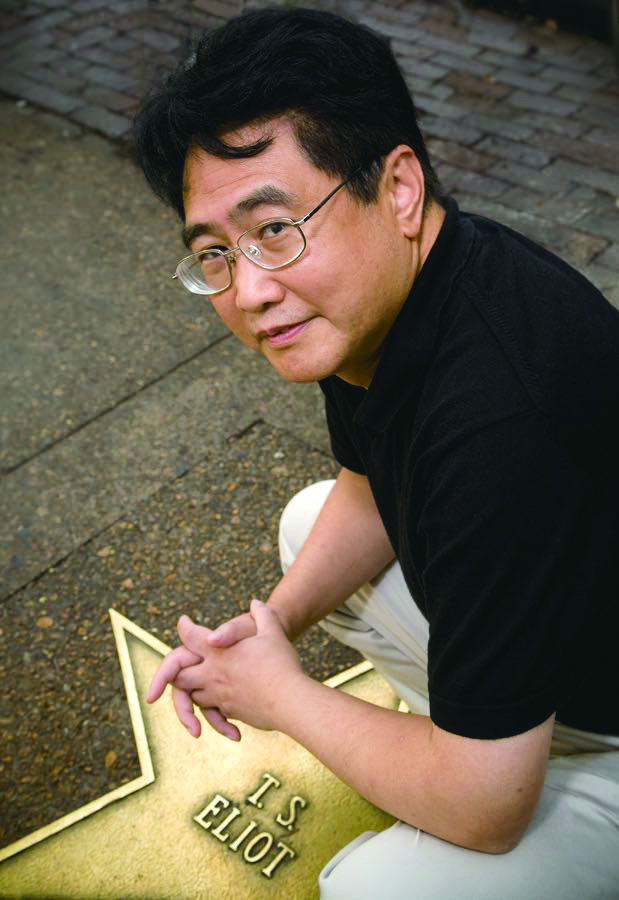

有意思的是,在中国诗歌翻译史上,还真有个似是混淆了译诗与译诗再创作,却在国外读者中取得了巨大成功的例子。这是美国诗人、翻译家艾兹拉·庞德翻译的李白的《长干行》一诗。众所周知,庞德是20世纪初英语诗歌界的领军人物之一,他对中国古典诗歌意象十分推崇,与其他几个英美诗人一起发起了意象派诗歌运动,在今天的西方诗坛中仍留有回响。不过,他本人所懂的中文相当有限,也正因为这一局限,他不得不依据东方学者芬诺洛萨的遗稿来“译写”。他独辟蹊径,在翻译时融合了不同诗歌语言的感性,掺入了很大的再创作成分,在目标语读者中产生了为人们广泛接受、并至今仍津津乐道的译文文本——《致河商妻子的一封信》。难怪艾略特要说,庞德在英语中发明了中国诗歌。这不妨理解为艾略特由衷的赞誉,说庞德成功地把中国古典诗歌的感性引入了英语语言。无论在20世纪初,还是在全球化的今天,一首翻译诗如能成功地融合不同的语言感性,促进跨文化的更深层面理解,应该说是怎样强调都不过分的成就。在一些英美诗歌选集中,庞德翻译的《长干行》更是作为他的原创作品得以收入,凸显了他翻译文本中与众不同的独创性。

关于庞德这样“译写”的得失,论者自然可以见仁见智。美国桂冠诗人摩娜·凡·丹在为我译的《中国古典爱情诗词选》的序文中就提到,“(裘小龙)这本集子中的《长干行》足以媲美艾兹拉·庞德那篇确应享有盛名,却译得不那么忠实的《致河商妻子的一封信》。这些译诗无论在语言和比喻上都有清澈度,也有微妙的节奏。”庞德的翻译确实“不那么忠实”,却成了中国古典诗歌翻译中最有影响力的代表作之一,让不少国外读者走进了中国文学。

毋庸赘言,让庞德这样的英美诗人来翻译中国古典诗歌,是可遇不可求的。他在诗歌翻译中所做的创造性发挥,我们不一定都能做,至少我自己不想、也不敢做。对我来说,诗歌翻译毕竟不同于诗歌创作,还是要忠于原文的意义内容,避免任意添加或删减中国古典诗歌中的词语和意象。我翻译过李商隐的《夜雨寄北》,也在此基础上用英语创作过《夜读李商隐》,但这两件事我是分开来做的,因为我意识到,那首创作诗添加了原诗中所没有的内容。(我后来与那位采访者也解释过这一点,尽管她还坚持说,“对于双语的读者来说,双语写作的那首在结构和意象上更具新奇感和陌生化效果。”有兴趣的话,读者也可以把这两个文本对比一下。)

然而,即使我们无法像庞德那样充分把握现代英语的感性,也不可能像他那样在芬诺洛萨的文稿上充满诗兴创意地发挥,我们在译完唐诗宋词的初稿后,还是应该尝试着用现代英语把译文像写诗似的再写一遍。在忠于原诗意义内容的前提下,译诗与译诗再创作或许没有必要去分得那么清楚。说到底,译诗读起来应该有汉语、英语融合了的诗歌感性。

在这样的努力中,对中文是母语的译者来说,其实也可能有自己的优势。毕竟,我们对原诗意蕴的把握程度,尤其是细微处的理解,应该还是要胜过庞德这样的英美译者一些。

举《致河商妻子的一封信》中的几个例子。“两小无嫌猜”,庞德的翻译是“Two small people, without dislike or suspicion”,意思或许没太大的偏离,却显得太扣字面意而生硬了。原文的意思说他们年龄太小,还不懂男女间的猜嫌,更近叶芝讲的“Young /We loved each other and were ignorant”。在下面几行中,“门前迟行迹(一作:“旧行迹”),一一生绿苔。苔深不能扫。” 在庞德的译文中是:“You dragged your feet when you went out./ By the gate now, the moss is grown, the different mosses,/ Too deep to clear them away!”这里的翻译处理十分巧妙,倒译回来也颇见匠心:“离家时,你拖着脚步。/现在,在门旁绿苔丛生,不同的绿苔,/太深了,扫都扫不掉!”第一行译成了从句,凸现了丈夫拖着脚步舍不得离家走的生动意象,可要仔细琢磨,“迟行迹”其实是old footsteps的意思,译成Leaving home, you dragged your feet by the gate, / and there the moss has covered your footsteps较为贴切,或The moss has covered your footsteps/ by the gate 更简洁、更准确一些。同样,“常存抱柱信,岂上望夫台”处理成 “I desired my dust to be mingled with yours / Forever and forever, and forever./ Why should I climb the look out?”意思也没错,可缺了原诗中的互文性处理,稍嫌单薄了。在这方面,我们应该有文化自信,可以做得更好一些。

中国古典诗歌翻译是多方面的工程,但译诗应该也是诗,是我们必须要努力去做的一个方面。