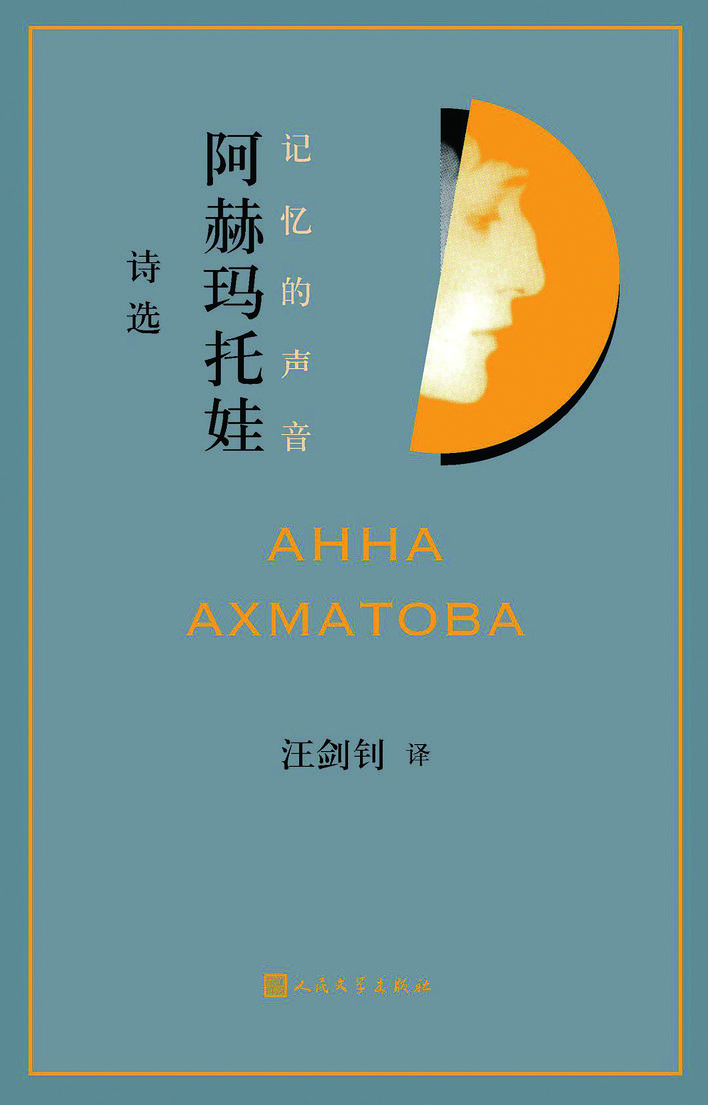

不管是诗歌研究者还是爱好者,当诗人跨越语言的鸿沟抵达另外一个语言世界,最热切的期盼无疑是译者提供尽可能精准的翻译,如此才能真正有效深入和把握诗歌,勾勒出诗人及其诗歌的形象。然而,“尽可能精准的翻译”绝非轻而易举,它最大限度地考验着译者的水准、耐心和诚实,因为种种松懈和讨巧实在是一种诱惑,稍有不慎就会出现不该出现的遗憾。对于这一点,汪剑钊有清醒和深刻的认识。在新近人民文学出版社出版的《记忆的声音——阿赫玛托娃诗选》后记中,他指出,“在翻译的道路上,译者就是一个背负巨石的西绪福斯,他努力攀爬,却永无登顶的可能”,之后在被问及对哪个译本最满意的时候,他的回答是“一个都没有”,并认为“这不是谦虚,更不是矫情,而是应有的自知之明,一种对自我局限的认定”。这样的回应道出了文学翻译本身不得不面对的译无达译的悖论,呼应了他对译者西绪福斯形象的描述,但是,也透露出了他面对这一悖论坚持的耐心和诚实的态度。汪剑钊正是以此为基础不断推进他对阿赫玛托娃的翻译的。当然,任何翻译某种程度上都是不完美的翻译,这是事实,但是,对于具体被译的诗人和诗歌来说,还是有基本的判断标准的,即编和译,尤其是对于诗选来说。前者涉及的是被译诗人有哪些诗歌被选入以及如何安排次序问题,后者涉及的是语言在转换中的准确问题,两者的有机结合得到的结果必然是鲜活、丰富和精准的诗人和诗歌形象,反之则会导致模糊难辨,甚至歪曲的诗人和诗歌形象。那么,这本最新的阿赫玛托娃译本做到了什么呢?对于我来说,它勾勒出一个始终处于发展中,不断开拓诗歌境界,强化情感和认知力量的受难诗人的形象。

诗人与诗歌都需要发展,发展是一个诗人成立的基础,诗人要不断在“写什么”和“怎么写”上做出探索。这是考验和衡量诗人的一道门槛。持之以恒的努力能够保证诗人及其诗歌始终与现实保持新鲜和紧密的关联,而不是堕入某种陈腐、自恋与迟钝之中。对于阿赫玛托娃来说,时代的剧变,国家、个人及亲友命运的转折并没有成为压倒她的重负和逃避的借口,而是变成了一种强大的动力,激发她化沙为金,不断用伟大的诗歌去回应和表达现实,让现实发出声音,成为可堪记忆的艺术品,而在这本最新的阿赫玛托娃诗选中,除了书写主题和内容的开拓之外,最令我感到惊异的是与之联动的语调、技艺和整体诗歌质感的变化。

阿赫玛托娃早期诗歌书写内容主要是爱情诗,语调相对单纯,比如,在1906年的《我会爱》中,她写出“我的声音——是蔚蓝流水的絮语”这样透明轻盈的诗句。不过这种特征也是相对的,即便在阿赫玛托娃的早期诗歌中,那种特有的坚定和复杂语调已经表露出来了,比如,在1910年的《他爱过》中,“他爱过尘世间三种事物:/黄昏的歌声,白色的孔雀/和磨损的美洲地图。/他不喜欢孩子的苦恼,/不喜欢加果酱的茶水/和女人的歇斯底里。/……而我,曾是他的妻子。”诗歌的最后一行妻子身份最后的揭示,让整首诗的语调终于迎来爆发,使诗歌获得了抒情意义上的成立。又如,在1911年的《在白夜》中,诗人在面对情人彻底丧失的困境中,仍然在诗歌的结尾写下了这样语气坚定的诗行,“我很清楚,一切都已失去,/生活——是可诅咒的地狱!/哦,我对此充满信心:/你一定会重返我的小屋”,对生活本身的判断和情感形成巨大的合力。由于个人和国家的命运被时代和历史裹挟浮沉,阿赫玛托娃晚期的诗歌书写内容要复杂的多,相应的其诗歌语调也愈发的复杂,其特征是在多重情感和认知的辩驳和混杂中,总有一个克制庄重的声音统御一切。这毫无疑问是一种诗歌境界提升带来的结果。比如,在1943年的《三个秋天》的结尾,“崇高的天穹被淹没/在芬芳的祭香冰冷的波涛,/但风骤然刮起,一切都敞开——/一切变得很清晰:悲剧谢幕,/可这已并非第三个秋天,而是死亡”。即便恐怖如死亡,也不会让她诗歌推进中的语调丧失应有的平衡和节制。

阿赫玛托娃的诗歌带有强烈的抒情性和戏剧性。这一特征在其早期诗歌中就有展现,但是,相较于晚期诗歌,这种抒情和戏剧构成方式更加个人化。比如,在《在深色的面纱下》中,阿赫玛托娃截取了男女主人公离别分手最高潮的一个片段,用戏剧性对话主导诗歌的发展,直至 “他只是平静地一笑,冷冷地/对我说:‘别在风口站立。’”一方面写出了男主人公对女主人公的爱,另一方面也写出了一种警示性的言外之意,即已失控的爱情。这些意味当然不是孤立的,写出了爱情中普遍存在的悖论,但是从诗歌处理的题材和境界来说,还是属于比较局限于个人情感的“室内诗”。在阿赫玛托娃晚期诗歌中,这种抒情和戏剧的构成方式除了没有丧失个人声音的可信度外,同时,也因为个人和国家的命运被时代和历史裹挟浮沉,让她的诗歌能够容纳更多超出个人的历史和时代的内容,获得了更为广阔深远的情感认知力量。比如,始于1940年,终于1965年,创作周期长达25年的《没有主人公的叙事诗》。这是一首典型的戏剧诗,在诗歌的代前言部分她就明确指出,这组诗“对我来说,这个秘密的合唱团已成了这部作品的一个佐证”。其中“合唱团”的说法恰恰暗示了其戏剧性的构成方式。不过,晚年阿赫玛托娃的这种戏剧性诗还是和早年有了比较大的区别,首先,当然是诗歌书写内容的扩展和境界的提升,就本诗而言,写出了阿赫玛托娃及其同时代人在20世纪遭受的苦难;其次,就是本诗与早期戏剧诗的相对明了来看,阿赫玛托娃还是采取了一种“秘密”的手法,正如在组诗第二联的15首中所讲的,“然而,我承认,我灌注了/需要显影的密写墨水……/我用反光镜式的语言写作,/没有其他的道路可选择”,这种在特殊环境下造成的表达方式是她自然的选择、自然的声音。

阿赫玛托娃的诗歌充满质感。楚科夫斯基在论述阿赫玛托娃的诗时曾指出,“她的创作有物体感——上上下下装满了物品。这是一些普普通通的物品——不是譬喻,也不是象征;如裙子、袖笼、帽子上的翎毛、伞、井、风车。这些司空见惯的平凡的物品在她的诗中成了不可缺少的东西,服从她的抒情需要。”这是一个极为精准的判断,阿赫玛托娃的诗总是具体的,她一定要让形象场景和情感认知紧密地关联到一起,互相激发唤醒,既不让诗歌成为庸常的物品单,也不让诗歌成为空洞表达态度的口号。这种特征在她的晚期诗歌中愈发成熟,几乎具备了纪念碑般清晰硬朗的品质。比如,在《安魂曲》中,个人、家人和历史变局交汇而成的一部立体的每一个词都饱含苦难和悲悯的悲剧。“面对这样的痛苦,高山弯腰,/大河也不再奔流”,“在血迹斑斑的大皮靴下,/在玛鲁夏黑色囚车的车轮下,/无辜的罗斯在不住的痉挛”,“我钟爱的那双眼睛的蓝光/遮住了最后的恐惧”等等,这样的诗句似乎能让人触摸到苦难的面庞,感受到苦难的呼吸。难怪,阿赫玛托娃在本诗代序部分自信地写道,“‘喂,您能描写这儿的场景吗?’我就说到:‘能。’于是一种曾经有过的笑意,略过了她的脸。”这种自信恰恰是阿赫玛托娃精湛的诗歌艺术对苦难的拯救,只有这种拯救才能让与她一起排队等待探监的女伴露出笑容。

在1960年代的《诗人不是人》中,阿赫玛托娃写道,“诗人不是人,他只是精神——/他必须是瞎子,就像荷马,/或者,像贝多芬,是个聋子——/但能看见一切,听见一切,统治一切。”她清楚认识到诗人存在于世界,认识和表达个人生存经验的悖论性以及价值和意义。事实上,译者作为诗人的“传声筒”同样也要经历这种悖论,同时分享诗人的价值和意义。这一点,在汪剑钊对译者形象的比喻实际上已经做出了说明,不管有多么“沮丧”,西绪福斯从没有停止过推动巨石的工作。这就是译者的勇气和尊严。