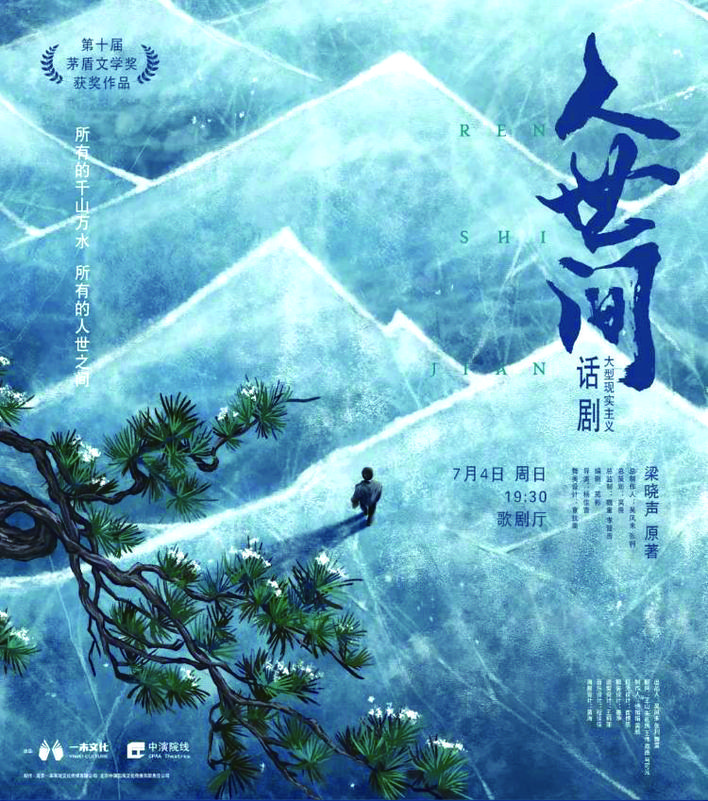

根据作家梁晓声荣获第十届茅盾文学奖的长篇小说改编的话剧《人世间》日前在北京天桥艺术中心完成了首轮演出。该剧由北京一未文化传媒有限公司和北京中演四海文化传播有限公司联合制作,苑彬编剧,杨佳音执导,以周秉昆的生活轨迹为线索,以周家三代人的生活变迁为圆心,生动展现了十几位平民子弟跌宕起伏的真实生活和奋斗历程。作品从20世纪70年代,一直写到新世纪的第一个十年,时间跨度长达近50年,通过现实、回忆、内心等多空间的叠化交织,于人间烟火处彰显道义和担当,在悲欢离合中抒写情怀和热望,辐射出新中国成立后普通百姓的生活史与精神史。围绕该剧的创作过程,本报专访了青年导演杨佳音。

记 者:能谈谈您第一次读完《人世间》这部小说的时候,是什么感受吗?

杨佳音:第一次完整读下来这部作品,我的最大感受是被作品中的人物和故事击中了。小说中的每个人物都是那么的鲜明、丰满、真切、有血有肉,这些人物在我的脑海里也马上出现了过电影般的影像画面。他们有的是作者着重描写、刻画的人物,有的则是两三笔带过、轻描淡写的人物,但尽管如此,感觉这些人物没有一个是空洞的、抽象的,都是带着温度、带着灵魂存在于作者营造的文学世界中,绘声绘色,栩栩如生。小说采取的是一种群像式的描写,力求展现社会不同阶层人与人的关系,呈现人的生存状态、悲欢离合,揭示跌宕起伏命运背后人性的真实与复杂。也正是源自于第一遍阅读带来的强烈的情感冲击,以及由此确立的影像感,我在进行舞台二度创作的时候并没有感觉太费力,也不觉得这些人物距离我们的生活和时代有多么遥远。再加上,改编剧本为我的创作提供了坚实的基础,表演、舞美、灯光等各部门的精湛创造、群策群力,所有的一切都让我对二度创作充满了信心。

记 者:《人世间》原著小说有115万字,内容体量相当大,人物事件众多,时间跨度近半个世纪,如何在短短的3个小时内呈现小说的精髓,这是大家最为关心的话题。

杨佳音:梁晓声老师的原著小说就是着重围绕周家幼子周秉昆的命运展开的。整部小说视角独特,没有正面去写知青的生活,而是写留城青年的命运,刻画了一批性格鲜活的城市青年形象。把这样一部作品改编到舞台上难度巨大,尤其是面对梁晓声老师的读者,有时候改编很难为热衷原著的人所接受。但我认为,改编的成败,首先是对原著精神的解读,其次是如何选取原著中的精华,也就是保留哪些,舍弃哪些,即是做化繁为简的工作,还是选择抽丝剥茧的方法。我们在改编中完成的工作是保留周家这个大的“帽子”,以时代变迁中的周家和周家人的命运为主线,反映近半个世纪中国人生活和精神的变化。为此,改编中我们把很多人物、情节去掉了,保留了原著中很多可以立于舞台上的情节,对次要人物一定程度进行了意象化、功能化的处理。因此,即使演出是3个小时,全剧的主线还是比较清晰的,信息量也没有受到折损。

记 者:《人世间》从小说到舞台,除了人物和情节的取舍之外,感觉不变的东西就是年代感的营造。在时代氛围和历史真实的还原上,您进行了怎样的尝试?

杨佳音:我在舞台美术方面特别重视年代感的营造,追求从细微之处还原中国百姓生活的真实样貌,小到室内陈设、服装、道具等,大到人物成长、社会议题等,都是按照不同的时代去还原的,力求塑造时光回溯的空间氛围。特别是对时间节点的选择,我也是深思熟虑的。毕竟我们这代人,对于人生的感悟,对于生活的认知等都有了沉淀,都有了基础,那么这个时候,在艺术创作上选取什么样的时间节点,选取什么样的历史节点,这都是我们应该考虑的。我们选择的作品、我们表达的声音,实际上体现了我们的经历与思考。这部作品在表演上的基调是现实主义的,有助于营造年代的氛围,但在一些调度和表现手段上,我又吸收了非现实主义的东西,如表现主义、象征主义等,但都是为了讲故事服务的。我希望让观众能够看明白我们的表演和表达。我非常不赞同故意让观众看不懂就认为是好戏的观念。我的戏就是为了让大多数观众看明白、看懂的。看戏中,观众可以有不理解的地方,但总体上不是为了给他们制造观赏的障碍。

记 者:话剧《人世间》里塑造表现的都是生活在社会基层的小人物和普通人。在塑造这类人物形象方面,北京人艺曾经积累了不少成功的经验。您之前也在北京人艺演过不少“京味儿”话剧里面的小人物,此次排演“光字片”的小人物与您之前感受和体验的小人物有什么不同?

杨佳音:我生长在一个普通的平民家庭,非常了解那些普通人的生存状态和生活诉求,他们可以说是整个社会发展的基座。普通的小人物有他可爱的一面,也有可恨的一面,无论是什么样的形象,他首先应该是个大写的“人”。在这部作品的形象塑造上,我首先注重的就是人的精神层面的铺陈与开掘,不是塑造外形的人,不是去描摹人像,而是真正去寻找、把握人物的精神空间、心灵世界。在这方面对所有人物一视同仁。比如,春燕在剧中并不是关键角色,但是她也有自己鲜明的性格特点。她的职业是搓澡工,在舞台上我要怎么展现她的搓澡工性格呢?我就给她设计了一些小的动作和特殊的心理,像爱占小便宜,在别人家烤地瓜、馒头片的时候,她一边吃着,临走的时候还不忘再拿点,这就是这个人物的性格,多一点是一点,永远不吃亏。再比如国庆这个人物,他自己得了尿毒症,每周都要做透析,花费不少钱,但当他听说别人家出事了,不管多少,也要把自己的一份心意送出去。尽管可能没有出多大的力,但他有一份帮助他人的心。这就是最真实的中国普通百姓。

记 者:您是如何理解和把握周秉昆这个核心人物的?

杨佳音:我在剧中着重表现了周秉昆的轴,但这种轴不是生活在自己世界里的那种轴,而是一种性格上的坚韧与坚持。他的轴是别人眼中的轴,是跟大家眼中的普遍逻辑拧巴着的。慢慢地,随着时间的流逝,他的性格变成了他面对生活磨难、面对人生起伏的一种方式。在40多年的人生中,他有人生的高光时刻,开了饭馆,做了三产承包,但是也经历了生活的挫折与平淡,如进过监狱,老了跟老伴儿蹬个三轮,开个小饭铺。他接受了命运的安排,最终他与老伴儿在风雪中逆行,无畏艰险一直往前走的场景,成为这个人物一生与命运抗争的缩影。

记 者:在表演方面,您是怎么帮助年轻演员去塑造人物的?

杨佳音:在表演上,我追求一个字“真”。对于外部表演,要有力量感和舞台张力。这个戏不是轻轻松松就能演绎出来的,它有厚实的人物命运的东西,需要演员们在舞台上真正地生活起来。我比较喜欢极致的感觉,只有在极致下才能产生丰沛的情感,在观演关系的构建上才能吸引观众。其实,做到真听、真看是很难的。尤其是,我在舞台上设置了多个表演区,同时出现几个空间,还想尝试平行时空,这就对演员的表演提出了非常高的要求。传统的现实主义都是需要表演支点的,但是现在的舞台呈现,诗化的、意识层面的东西多一些,舞台支点可能就没有那么丰富了,这种情况下,演员如果没有真实、真诚、真挚,那么舞台上就空了,人与人、人与景的关系就构成不了了。我希望演员和对手都能生活在这个情境中,把舞台的假定性最大程度地真实化。就像原作有115万字,但没有花哨的东西,都是很平实的语言。排练中,我也追求趣味性,不是隔靴搔痒,而是发掘人物在生活中的乐趣。比如周父,是中国第一代建筑工人的形象,人们印象中他应该是黝黑的皮肤、浑身充满力量,但是我们在改编中更加注重他的幽默。这些不同的形象塑造就构成了舞台的多样性。我认为,无论多么宏大的作品,对于现代观众而言,直击心灵并不是欣赏沉重。嬉笑怒骂间照样能有打动你心灵最深处的地方。不谄媚观众,但是也要带着自己的创作热望。我觉得这是我们年轻创作者共同面对的艺术命题。

记 者:在改编的过程中,梁晓声老师有没有给主创团队提出过什么要求?

杨佳音:我们最初见到梁晓声老师时,还是非常忐忑的。他给我们抛出了一个问题:我这样一部大部头的小说,你们能呈现出来吗?做好准备了吗?这确实是摆在我们面前的最实在的问题,因为小说信息量太大了,在叙述上还有诸多未尽事宜。如何在3小时的时间里将其呈现出来,驾驭的难度相当大。对于这次改编,我们一直做的是减法,梁老师也给了我们很大的自由。他说他不看剧本,也不看排练,他要等着跟所有观众一起看首演。在创作上,他不干涉我们的判断,特别尊重年轻人的创作。

记 者:时下,文学作品的戏剧改编成为了演出市场的热点话题。您如何看待这种现象?如何认识文学在戏剧创作中的作用?

杨佳音:小说《人世间》有文学的高度、有生活的积淀、有厚重的文学修养,作为后辈,它是我们学习和追随的榜样。文学的基础作用不容忽视,我要把对文学的理解化作对小说的理解。在排练之前和过程中,我让剧组的成员去读列夫·托尔斯泰的《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》等作品,读梁晓声的文学作品,还让他们看俄国文学史,因为俄国作品对那一代人影响太大了。这些都是我们从事文学改编的基础。改编就要有改有编,在编的层面,一要体现我们对原作的理解,二要体现改编者的文学素养,包括二度创作中,我会跟编剧商量,再进行新的调整。怎么追赶文学性,怎么追赶文学的高度,可能是需要戏剧创作者一辈子努力的事情。