我在写作时始终坚守:对进步的大声讴歌,对丑恶的有力鞭挞。

丁晓原:我记得翻译了基希报告文学名篇《秘密的中国》的周立波,在其《谈谈报告文学》一文中,曾经说过这样的话:“报告文学者的写字间是整个的社会”。这是一句很有阐释空间的表述。文学有多种样式,相应地也有种种的功能与价值。一代有一代的文学,一种文体也有一种文体的规定性。报告文学这种特殊的“时代文体”,从某种意义上说,是一种独特的社会写作方式。作为一种“时代报告”,它的基本价值体现为“记录”和“报告”。何老师,你的写作差不多穿越了新时期到正在行进中的新时代。60部长篇报告文学,从获得首届鲁迅文学奖的《共和国告急》,到近期的《那山,那水》《浦东史诗》《革命者》等作品,你写作的题材题旨的特点是鲜明统一的,形成了“何建明式”的“国家叙事”特色。正因为这样,阅读你的作品,如同在观览一段有着你的观察感受和表达的当代中国史。从这一点来看,你的作品可以说是记录我们这一时代行旅和脉搏的新“史记”。我想之所以形成这样的报告文学写作世界,除了时代共有的一些“公约”以外,更与你的“个人因素”相关,这其中包括你的经历经验,你对于大时代的感知理解,还有对报告文学文体价值观的确认和坚守。对此,读者和报告文学研究者是很感兴趣的。

何建明:你的提问让我也有机会回顾一下自己的“出身”:在成为作家或者说成为具有一定知名度的作家之前,其实我一直是新闻记者,而且是一个经历不同层面、不同级别和工作长达近20年时间的新闻记者。这其中有15年是在部队的新闻工作经历,有5年是在中央媒体的经历,之后才到了中国作家协会。有长期新闻素质的训练和实践的人从事报告文学创作的特点是,他们对社会的关注度、敏感度以及工作的“战斗性”特别强,我属于这类人。甚至我对自己的这种经历感到庆幸,因为它对我当时和后来从事报告文学创作,有着胜于一般作家的强项,比如采访的专业、对题材的敏感、行动迅速的职业习惯等等。记者的“记录”部分和作家的“文学”部分,组合起来就可能是一名优秀报告文学作家的必备条件。我最早是写诗歌和小说,而且当时军队作家都在写关于“自卫反击战”的题材作品,我也是其中之一,上世纪70年代末和80年代初,我写过中篇小说《第二道战壕》、长篇小说《东方毒蛇》等作品。但那时我的职务是部队的“新闻干事”,一天到晚接触的是先进典型与先进人物,又受《哥德巴赫猜想》影响,所以就开始写起报告文学了,而且越写越觉得自己可能更适合写这一类文体。23岁那年我被调到北京部队的总部机关,就因为我是全军基层新闻干事中最优秀的代表之一,而那一年我也正好获了一个全国性的报告文学奖。

新闻职业的长期训练与特殊经历,在与我同龄或之下年龄的报告文学作家中,似乎还没有一个人可与我相比,这从另一个角度解释了有人总在问我“为什么那么能抓题材”“为什么总能迅速出击”“作品出手总那么快”“总不知疲倦”等等疑问。

确实,对新闻记者来说,不可能考虑什么是该写的、什么是不该写的这种问题。我在从事报告文学创作过程中从来没有考虑过应该写什么或不去写什么的问题,而是来什么就写什么。故读者们可以看到:我在几十年中写了那么多题材,几乎包括了所有领域,同时又跨越了近半个世纪的漫长时间。好像很少有哪个报告文学作家能达到这种景况。另外,由于新闻职业的潜在素质,我的许多作品也都是新闻的“延伸品”:如《共和国告急》,我先是写了关于矿难的新闻,后来再深入进行文学性的调查,最后写成了获得第一届鲁迅文学奖的作品。写贵州农民黄大发的《山神》,是因为我在手机上看到了一则新闻,说贵州某山区有个村支书为了让村上的农民们吃上白米饭,带领村民用了30多年时间在悬崖上修筑了一条“天渠”。这则新闻打动了我,于是我顺着这条新闻去寻找黄大发,就写了一本关于他的报告文学。这本书感动了千千万万读者,黄大发由此也成了“感动中国”的年度人物。

新闻职业的写作特点是:关注全社会、关注时代的最强音、关注国家和世界最重要的事件。大概因为我的创作延续了这种与生俱来的新闻职业优长,所以创作的作品起点和立足点多数放在国家与时代的高度去审视,因而被归纳成“何建明式”的“国家叙事”。

一直以来,有人在误解我和我们这些写报告文学的人,他们认为“国家叙事”或者说现在的整个报告文学就是在“歌颂”,在“宣传”。要我说,这些意见说对了一半,其实还有一半他们没有说,因为包括我在内的报告文学作家,其实写过许多批判性的作品,如我所写的《共和国告急》《科学大师的名利场》《落泪是金》《中国高考报告》《忠诚与背叛》《南京大屠杀全纪实》《爆炸现场》等等。我写作的时候仍然坚守着一个职业新闻工作者的良知:对进步的大声去讴歌,对丑恶的同样去大声疾呼。这种价值观和创作立场,从来没有改变过。我觉得这是一个作家的良心与良知,是一个作家的基本素质。

报告文学的美,包含材料之美、故事之美、结构之美、精神之美和表达之美,以及创新之美、发现之美和视觉之美等等。

丁晓原:上面我们谈了你报告文学创作中“国家叙事”的特色和形成机理,也兼及了对报告文学文体价值的理解。与此相关的一个话题,是值得我们讨论的。我注意到有些报告文学写作者对此有误解,认为报告文学文体的写作价值主要由其题材决定,以为只要找到了“国家叙事”的重大题材,自己的作品就会自然生成重要的意义。而事实上在主题写作中,有不少作者所写题材不可谓没有价值,但是其作品在文学界和读者那里反响相当平淡。报告文学的文体具有非虚构的特性,因此其题材的选择有某种前置性意义,但这绝不是题材决定论,也要注意遵循文学艺术创作的审美规律,将有价值的现实生活和历史存在的题材最终转化为具有审美价值的非虚构的艺术文本。当代美籍德国著名哲学家、美学家马尔库塞有一段表述,对报告文学的写作是有重要的启发意义的。“文学并不是因为它写的是工人阶级,写的是‘革命’,因而就是革命的。文学的革命性,只有在文学关心它自身的问题,只有把它的内容转化成为形式时,才是富有意义的。因此,艺术的政治潜能仅仅存在于它自身的审美之维。”报告文学并不是因为写了重大的国家题材,它就一定具有相应的宏大意义。它的价值达成也应当“存在于它自身的审美之维”中。在我看来,在制约报告文学影响力、传播力的多种因素中,对客观存在的题材不能进行较为充分的非虚构审美转化,是其中最为突出的问题。不少报告文学作品只有政治正确而缺乏审美的维度,这是影响它高质量发展的主要症结。

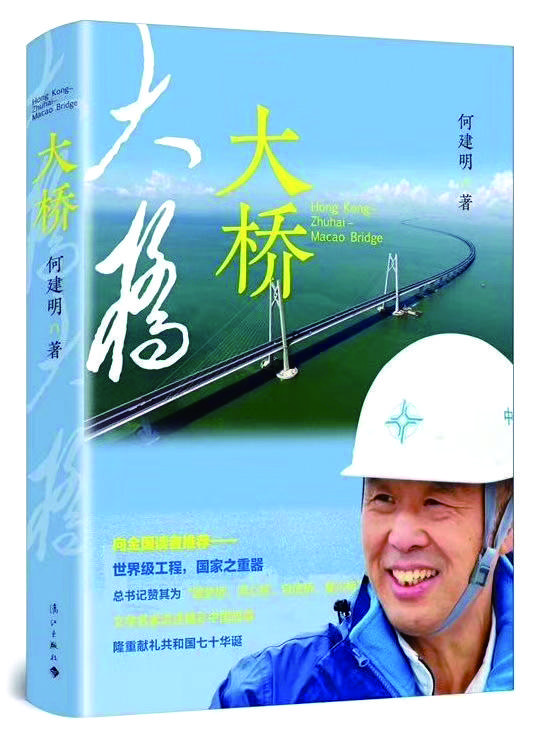

我发现你对这个问题是很关注的。这从前后十多年间你对报告文学写作优先事项表述的变化可以看出。2009年你在同舒晋瑜的访谈中明确地表示,“报告文学作家首先必须具备政治家素质,对社会、对时代有高起点。二是有社会学家素质,有很多知识的积累。三是必须有思想家的素质,善于思考,有对社会独立的认识,有很强的判断能力和提炼能力……最后他才应该是一名作家,有文学修养、不断进取,善于研究文体,这样才会成为一名优秀的报告文学作家。”到了2019年,你发表在《南方日报》的文章《什么是真正的“报告文学”?》,对“真正的”报告文学又做了这样的诠释:“真正的优秀的报告文学作品,必定具备‘报告性’、‘新闻性’和‘文学性’这三个‘关键点’。”“报告文学的‘文学性’,是不言而喻的,它包含了作品的文学语言、文学结构和文学写作手法等等文学要素。”“那些能真正震撼你的心灵世界、能真正燃烧你的情感火焰、能真正愉悦你的阅读观感的‘报告文学’,才是真正的报告文学。”这里“文学性”不仅成为了“真正的”报告文学要素之一,而且你对此进行了特别的强调。这是否意味着你对报告文学的“文学性”有了更进一步的认知自觉?另外,我读你近年出版的《浦东史诗》《革命者》《大桥》等作品,感觉在写作内容的选择、材料的配置与调度、叙事的故事挖掘和人物赋能、公共叙事与个人言说等方面,作了既适配题材客体又凸显主体特性的非虚构的审美转化,体现了一种审美的国家叙事较为理想的状态。对此,你可否谈谈写作中的运思和具体的设计?

何建明:现在文坛上有一种现象其实是需要纠正的,特别是关于报告文学的评价体系。一般在“圈内”对报告文学的评价仅在于以评论家的评述或几个评奖结果来论说英雄好汉,其实这是非常狭隘的,也并不那么准确。我遇到这样的事太多太多,所以现在并不太在乎某个评论家对我的作品说了什么话、我的作品有没有评上某个奖。因为我更关心的是报告文学作品本身所“报告”的对象,它的目的是否实现了,是否对社会进步、民族团结、国家发展有推动作用。这才是最重要的。也就是说,报告文学的社会功能是第一位的,其次才是文学功能,而好的文学功能必定对社会功能起着重要作用。当年我创作的《共和国告急》《落泪是金》和后来的《国家行动》《忠诚与背叛》《三牛风波》《那山,那水》等等,都在社会上产生了远比文坛评价高得多的影响力。比如近作《革命者》一书,文坛上虽然也有一些好评,而在社会上获得的好评与反响,甚至远远超出了我自己的预期。首先是《革命者》的发行量,达十几万册;其次是因这书我现在应邀到各地、各单位讲党史课,忙得不亦乐乎,不到3个月时间讲了50多堂课,听众达45万多人次。有些作品对社会与建设事业的推动力也难以估量。如书写习近平“两山”理念的《那山,那水》,发行数量高达几十万册不去说,单就它对全国各地深入学习落实“绿水青山就是金山银山”的生态理念和生态建设所起的作用而言,其实就可以好好总结与书写一笔。这方面,我们的报告文学理论评论是滞后的,甚至是空白的。在改革开放40年时,浙江有个半民间组织进行了一次“改革开放后你最喜爱的100本报告文学作品”问卷调查,结果从社会读者的答卷中统计出的100部作品中有我的15部,他们在征求我的意见时我制止了这一结果的公布,主要考虑我是这一领域的重要作家和中国报告文学学会会长的身份。我想说的是,报告文学除文学价值外,社会价值、时代价值恐怕更重要。

你谈到的第一个问题是题材与审美之间的关系。其实在我看来,两者是统一的,没有好的题材,所谓的审美再好,也起不到重要作用。报告文学不像小说。报告文学的选题本身具有强大的审美意识在其中。选题是一个报告文学作家对作品审美的第一关与开端。毫无疑问,没有在创作过程中的审美意识和高超的实现审美所需要的写作技能,再好的题材也是浪费的。报告文学的这种“巧妇”性和“原材料”的占有性都是不可或缺的。

如果论说报告文学作家的话,仅仅说他是某某方面的“专家”,本身就带有贬义,是对他的创作缺少一种开放性认知,因为一个优秀的报告文学作家,或者说一个报告文学大家,必须接受各式各样题材的挑战与磨砺。钻在一个行业、一种题材里进行报告文学创作,陷入的是视野的自我束缚,很难成大器。题材的张力和书写的张力,其实都是审美本身的要求。

你提出的第二层问题是:非虚构写作本身的技巧与技能把握。这是文学和作品本身的关键性问题,也是区别一个新闻记者和报告文学作家的分水岭。

我前面讲到自己有20年新闻记者经历和经验。虽然这对成为报告文学作家是重要的基础准备,然而能不能成为优秀报告文学作家是另一回事,就像进佛门的人并不一定都成了佛一样。

成“佛”的过程是漫长的,甚至是极其艰苦的,而且许多时候还必须具有一定的天赋。报告文学创作同样如此。文学家除了会生活外,还必须具有相当的天赋,天赋在很大程度上又是在不断磨砺的过程中酝酿与积累的。而经历本身有的时候也是一种高度与审美的积聚。比如我在部队时担任过团、师、军、兵种和总部的干事,到地方后又在处、局、部级岗位上都工作过,同时也管理过那么多报刊社,任过文学刊物主编、总编、社长和集团管理工作,又担任了近二十五年的中国报告文学学会副会长、会长之职。可以这样说,一个人的经历与所承担的使命在一定程度上决定了他的政治高度、世界观、胸襟,甚至审美艺术的成熟度。

在解决了进“佛门”的问题后,纯粹的艺术问题也是无止境的。对我而言,在我任了那么多年作协领导、报刊社负责人之后,可以说经历与视野、胸襟与价值观这类问题就不再是问题了。所以在近十多年的创作中,我把精力和发力点更多地放在文学和艺术本身。我一直力图做到让每一部作品都有新的高度和新报告文学文体体验,我对每一部作品都要求它达到一个同时代很少有过的先例和后人在一定时间内不可超越的高度与宽度。最近你们可能已经注意到,像电影《战狼2》《烈火英雄》《红海行动》《山海情》《觉醒年代》等等影视作品,都多多少少与我的作品相关联,有的是直接改编,有的则是大量引用。这说明什么问题?除了大家都关注现实题材创作外,还有两个重要原因:一是我的报告文学选题的独特性和表现形式的独特性,二是我的作品故事性也就是艺术性较强。在几次会上你多次提到《浦东史诗》,我在创作《浦东史诗》这部作品时确实是下了功夫的,除了对浦东建设的过程的叙述之外,我特别挖掘了浦东建设过程中的“决策之美”“建筑之美”“合作之美”。报告文学的美,包含材料之美、故事之美、结构之美、精神之美和表达之美,以及创新之美、发现之美和视觉之美等等美学方面的东西和实践能力。再比如最近出版的书写乡村振兴典范的浙江德清的报告文学作品,我用的书名叫《德清清地流》,仅此书名饱含了多少艺术和审美价值在其中。这样的作品获得书写对象和读者的好评是必然的。我一直认为,像报告文学这类非虚构作品,对一个写作者来说,在有关是不是“真实”的问题上根本不用花心思了,因为这是必需的,而剩下的功夫完全的、全部的是在于艺术上的闯关、高水准和超高水平的攀登,不然就不可能是优秀的作品。而欲达到超水平发挥,就得把自己锻炼成这个领域中的“超人”——眼力、脚力、脑力、笔力都得超人一等。所以也就如你所言,我对优秀报告文学作家的要求是:你必须具有政治家的站位与高度,你得有思想家的深刻度和穿透力,你还应该有社会学家的知识广度,你当然必须具有一个时代和人民书写者的情怀。最后你才是一名作家。另一方面你还得力图掌握小说家、诗人、戏剧家的十八般武艺。我们现在的报告文学作家中,有相当多只有“新闻叙事”能力的人,没有其他艺术家的本领,所以大大弱化了这一文体本身应有的艺术魅力。这些年我自己一方面在多次创作会议上强调这方面的要求,同时也一直想用自己的实践和作品来影响同行。这个任务仍然很艰巨。

我们所要做的就是,不断开创中国式非虚构文体的艺术标准和成熟高度,写出更多经典作品。

丁晓原:这两年,非虚构与报告文学的概念纠缠,造成读者、作者和评论者对相关话题的认知多少有些糊涂。甚至,现在有一些作者和编辑欲弃置报告文学,以非虚构取而代之。其实,非虚构和报告文学都是舶来品。20世纪30年代,源于欧洲的报告文学,经由日本引入我国。非虚构则是兴起于20世纪60年代的概念。有一点需要说明的是,至今在欧洲一些国家还沿用报告文学的名称,由德国举办的“尤利西斯”报告文学奖即是证明,我国台湾将报告文学称之为报导文学。以我的认知,非虚构大约有这些义项:作为叙事方法,最初的美国非虚构写作,其实是虚构写作,作品选取的新闻题材,核心的故事是真实的,但在具体的叙事中采用了小说虚构、想象等方法,非虚构即为这类写作中的新闻叙事;作为文类的指称,我在北美的图书馆中看到,他们将图书基本分为虚构和非虚构两类,两类之中又包含了许多子类;作为写作方式,就是指作品的生成有赖于作者深入的采访、田野调查、文献查证等,拒绝主观故意的无中生有的虚构和想象;作为作家与现实关系的精神指向,以对实现的参与关注和介入,反拨对现实的疏离,纠偏创作中的凌空蹈虚。从一定的逻辑基点上说,非虚构是一个文类的指称,报告文学是一个文体的概念,两者共有一个同心圆,只是它们的半径不一样。但这只是问题的一个方面。另外一方面,非虚构的盛装出场,非虚构的某些理念,以及有一些受到读者广泛认可的成功之作,其实可以引发我们对写实性作品进行深入思考。对于这一重要的文体话题,不知你有何见解?

何建明:关于虚构和非虚构文体,创作者和学术界有很多争议。其实在我看来,读者关注的并非文体的界定与界限,而是对非虚构作品所叙述的对象和事件本身的关注。假如你叙写的是大家都关心的事或人物,而你没有写好,读者同样不买你账,不会看你作品、买你书;相反,你叙写的是读者所关心或者能够牵动他情感的东西,他就会去阅读、去买你书,甚至最后支持你。至于你的作品到底是虚构的还是非虚构的,读者根本不关心,或者即使知道“上当了”,也还是会甘愿“上当”。这个情况值得写非虚构(报告文学)的作家们认真和高度重视,因为你确实写的是“真实”的,读者也知道你说的是“真实”的,但你写了读者不喜欢看的内容、不美的内容,再非虚构又有什么用呢?

现在有一些作品,尽管客观上我们可以找出一些它内容上的不够真实之处,但由于它的切入点、关注点、叙述点,满足了广大读者所关注的问题或情感,因此其大受欢迎,这一现象值得我们真正写客观非虚构的创作者们高度重视。只有反省了自己的不足,看到了别人的长处,完善和完美了你自己的文体,才有可能真正实现你的非虚构之强大和华章。老实说,我并不怕一些有明显缺憾的所谓的“非虚构”的盛行,因为我只在追求我的真正的非虚构的强大的艺术性征程上前进,相信聪明的读者最后一定会选择自己所喜欢和关心的非虚构作品。

我特别想强调一下:中国的非虚构,有着悠久的历史和漫长的实践史,我们有相当成熟和经典的作品。同时,我们伟大国家的伟大历史进程又给我们的中国式非虚构提供了比任何一个国家和民族更丰富多彩的非虚构原材料,我们所要做的事只有一个:不断开创中国式非虚构文体的艺术标准和成熟高度,写出更多经典作品。

丁晓原:我在2011年写的一篇论述新世纪前十年报告文学创作的长篇文章中,用了一个部分的篇幅专门分析了当时作者的年龄结构及其创作情况,小标题为“‘跨世纪’作家与60后‘新生代’”。这别有意味的语词表达了我对报告文学作家队伍断层的担忧,认为报告文学文体的继往开来需要“70后”“80后”这些真正的“新生代”接力创造。对这个问题你自然比我更敏感,而且你作为中国报告文学学会的会长,具有一种与职务相关联的责任感。我记得,2015年10月在山东济南举办的全国报告文学创作会上,你曾明确地提出中国报告文学学会要采取切实有力的措施,进一步加强报告文学的人才培养,造就报告文学创作的“百名强将、千人队伍”。现在我们可以欣喜地看到“70后”作家已批量地走到写作的前台,还有一些更年轻的“80后”作家也有不俗的表现。这是保证报告文学接续发展的最为重要的文学生产力要素。我想你对此肯定有话可说,能否和我们分享一下?另外,与此相关的就是如何评价这两年的报告文学创作。我听到了一些不同的声音,你的看法是怎样的?

何建明:我们在谈论文学的时候,一般总是在谈具体的作家和具体的作品,很少谈论一个文体的发展与这个文体的领军人物的作用和队伍建设。我的身份有几种角色集于一体:作品的创作者、作品的出版者和在任较长时间的文学界领导者。一个单纯的作家,很少知道一个出版者的辛酸苦辣,更不可能知道文学队伍领导者的心境与作用的。我们报告文学在大文学中其实一直是“小众”,小说才是“大众”。但在实际政治生活和社会环境中,我们的报告文学又常常被当作“文学主力军”。这是一个不对称的现象,一直以来都如此。所以我在中国作协领导岗位上时,在其他领导的支持下,开创了几个利于报告文学创作与队伍建设的先例:创办了《中国作家》纪实版,设立了中国作家出版集团奖、中华文学基金会茅盾文学新人奖,促成了鲁迅文学院两期报告文学高研班和每年一次的全国报告文学创作会,恢复了徐迟报告文学奖,主持选编了《报告文学年选》,协助十多个省市成立了报告文学学会,成立了青年报告文学创作委员会,促成了在南浔落成的中国报告文学馆,建立了多个中国故事写作营等等,这些工作远比自己写一两部作品要费心得多,它们对中国报告文学甚至整个文学事业都具有不可估量的作用和深远意义。我们还与多个高校建立了很好的合作机制,选派一批专家和作家成为高校教授,直接带学生和授课。至于我个人这些年为基层作家看过和改过多少作品、帮助他们开研讨会、推荐出版与发表作品,甚至带到国外出访去扩大中国非虚构的影响力、世界性,就更不用说了。总之,通过大家的努力,中国当代报告文学已经形成蔚为壮观的队伍,好作品不断涌现。当然,文体本身和队伍建设尚有改进和提升的空间,相信只要让这一文体继续与国家和时代的命运同频共振,未来的前景一定是更加美好的。