在没有亲眼见到以色列人之前,迦密山、迦南地、加利利海、希伯来人,这些古老而优美的名词,似乎一直封存在记忆中的圣经故事里。1992年,中国与以色列正式建交,以色列建设部派来一个代表团,我受单位派遣与之一起工作了几天。这一行36个以色列人,包括身为建设部部长的团长,人人都随身带着一个大行李包。莫非这就是以色列人所背负的家国风土吗?难道这些人就是从那座大山里走出来的以色列子孙吗?

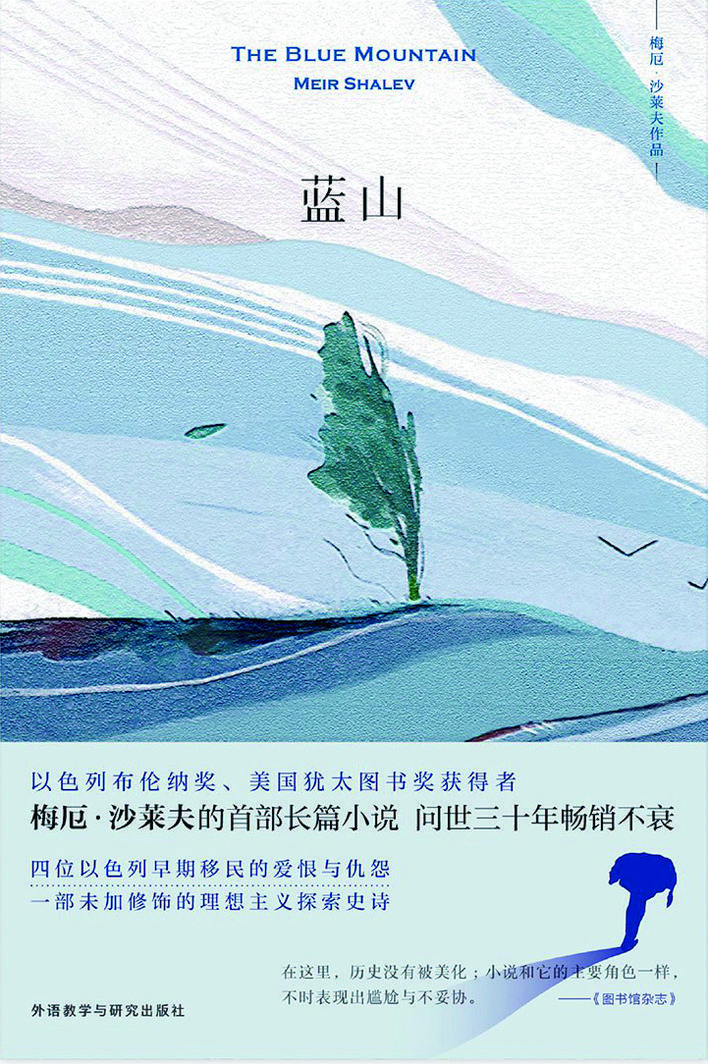

“他抓了一把土在手里捏碎,双眼凝望着大山。”这座大山就是以色列作家梅厄·沙莱夫第一部长篇小说《蓝山》中的蓝山,他说蓝山就是迦密山。“大山如墙,隔开我们和城市、大海,以及各种虚荣和诱惑。年复一年,村里人看着大山,看山岭上云飞扬,浩浩荡荡飘过我们的田野。”这些凝望大山的村里人是来自俄国的犹太人。在1904年到1914年期间,犹太人开始第二次大迁徙,其中大多数为俄裔犹太人。他们不堪忍受沙皇俄国统治下的集体迫害,不惜经历重重艰难,水陆辗转,长途跋涉,来到这片上帝的应许之地——这片曾经“流着奶与蜜”的水草丰茂之地,开始定居于迦密山东部的耶斯列山谷。“第一晚,我们找到一份看田的活。清晨我们坐起来,看‘应许之地’的日出。”每一天的太阳都是新的,每一天的太阳都孕育着光明的希望。

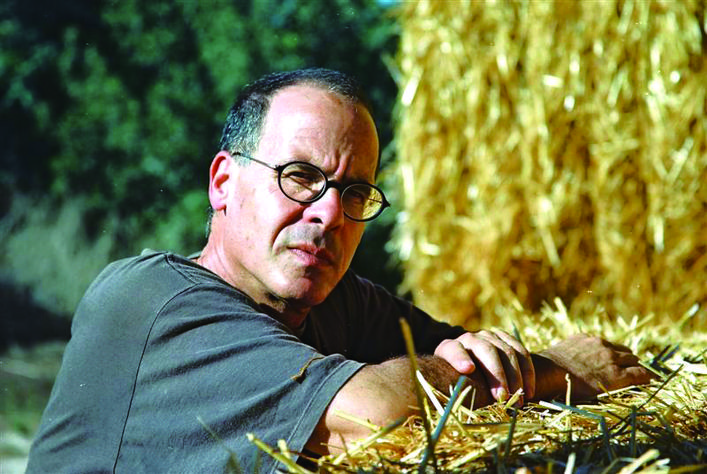

1948年,以色列建国这一年,梅厄·沙莱夫在以色列北部出生。他祖父那辈曾在俄国务农,20世纪初从俄国移民到土耳其奥斯曼帝国统治下的巴勒斯坦。因此,沙莱夫从小就在祖辈的故事里,熟悉了俄罗斯农民的生活经历,还有那些令人感动的浪漫故事,从而孕育出他的第一部长篇小说《蓝山》。

“耶斯列山谷中这个小小的合作定居点在沉睡。骡子和牛入了圈,母鸡归了窝,怀着梦想的劳动者上了简陋的床。村子就像一台磨合良好的机器,在夜色中一如既往地哼鸣。”作者笔下赞美的乌托邦式静谧和平,意在致敬勤劳勇敢智慧的以色列祖先。他们从土耳其人、阿拉伯人、欧洲人手里买下荒野沼泽,农牧并举,才让这片土地流出了奶与蜜……他们在种植果树、养牛养蜂的同时,也从来不忘秉承犹太人重视教育的传统,视村里惟一不干庄稼活儿的教师为圣人。

在离乡背井的千年漂泊中,犹太人像蒲公英种子一样散长于世界各地,在信仰坚定的内核中,兼收并蓄了不同民族的文化养分。他们可以粗鲁豪横,也可以才情优雅;他们可以传统守旧,也可以纵容肉体放飞灵魂;他们可以在前几分钟背诵莱蒙托夫或车尔尼雪夫斯基的诗句,也可以紧接着从包里掏出一块大肉啃得喷香……这些长在俄罗斯身体上的犹太脑袋,装满了世界上最令人称道的信仰、知识与智慧。

《蓝山》这部小说中有两个同名不同姓的人物:雅科夫·皮内金和雅科夫·皮内斯,一个是“心软、热情、复仇心切”的果树专家,向他请教的信件来自全国各地;另一个在1923年复国运动大会上留下了名言“会生育不等于会教育”,做出的贡献是“你为咱村和咱们的复国运动培养了一代优秀青年”。皮内金是个优秀果农,会盖房,爱读书,甚至敢于挑战米其林的果树嫁接理论;皮内斯则是热爱大自然、精通生物学、善于教书育人的老夫子。

如同流浪者渴望夜晚的居所,耕作人珍惜续命的土地,雅科夫·皮内金是种树的,特别喜欢木头,喜欢住小木屋。他说:“木屋会呼吸、出汗、挪动。每个人在屋里走动,声音都不一样。”真是这样的,我想起曾住过俄罗斯那种结实漂亮的“木格楞”,还惊叹女主人既会拉锯也会油漆。这一批来自俄罗斯的犹太人,从白帐篷、小木屋到砖瓦房的住宿改善过程中,经历了从身体救赎到精神升华的蜕变。“不再是荒野中的白帐篷,而是房子、牛棚和田地,街道俨然,绿树成荫,人人安居乐业。”

在我们的房地产业疯长的年代,听说俄罗斯人在任何时候相比房屋更看重土地。对于这些曾经的俄裔犹太人而言,以色列的土地已经不单单是有机物、无机物、水和空气合成的土壤,而是寄托精神、维护尊严和维系民族之根的国土与家园。他们翻过乌拉尔山脉,他们穿越阿拉伯沙漠,“回到这片土地,不是为了死,而是为了生”。当初尽管衣衫褴褛,尽管食不果腹,他们却充满喜悦地唱道:“只有在以色列的土地上、耕也欢畅,种也欢畅”,因为他们已经成为土地的主人,不再是埃及人的奴隶,不再是饱受沙皇俄国或奥斯曼帝国奴役的“牲口”……

当然,人类是很会念旧的动物。这一代拓荒者不时会想起昔日的俄罗斯土地、俄罗斯恋人、俄罗斯时光。以前那些广袤的田野、江河、雪原和白桦林,如今已替换成眼前的草蜢、豺狼、黑莓和橄榄树。时光如流水,一去不复回。“莫沙夫村”的建村元老“像商量好了似的,一个接一个地离世”,他们的子孙不论是继续在这片土地上耕种畜牧,还是别有建树,都在为了最初的美好理想,不断延续一个民族的生存、繁衍与复兴……从建国之初的水土恶劣,到如今发展为先进的农业成长国,乃至有着“欧洲果篮”之称的美誉,都离不开当初莫沙夫和基布茨这两种农业组织形式。听说《蓝山》的作者梅厄·沙莱夫就出生在以色列北部的第一个莫沙夫村里,因此我们才有福见闻那片土地上鲜活灵动的生活与人物。这个饱经忧患的国家,这个等待了2000年的民族,这片被神谕圣化过的土地,不仅流过奶与蜜,也渗透泪与血,正如皮内斯所言:“我们耕种的田地就是我们的复活”。他还说道:“从《圣经》时代至今,惟有人心和这片土地不变。这两样全都历经苦难。”

其实,阅读《蓝山》这本书并不轻松,时而历史与神话交颈耳语,时而高贵与粗鄙轮番交锋,仿佛白日里荷锄耕种的俄罗斯农夫,夜晚就成了弹琴吟诗读书的希伯来贤士。“我们培养了一代土生土长、不受压迫的犹太人,一代与土地连在一起的人,一群最粗鲁、最爱争吵、最狭隘、脸皮最厚、最顽固的农民。”这些字里行间出现的原始农民形象,似乎从我们并不陌生的俄罗斯经典文卷中涌出,一个接着一个,一群接着一群……另外,李伯森和法尼亚的田园牧歌式爱情,也难以摆脱“田野小河边”的基调。“两人相依相携,沿着大车道漫步,陶醉于雨的味道,欣赏从蓝山岩洞中飘来的云朵。”在他们相爱50周年这一天,如同年年不落的纪念日一样,李伯森在野餐篮的一根黄瓜中藏着爱意绵绵的小纸条。然而,法尼亚没有看到这最后的小纸条,“她仿佛坠入沉睡,半开的双唇间滑过一丝梦幻的气息”。

关于小纸条的传统,世界上很多国家都有,传递方式各个不同,表达内容都很有爱:爱自己爱他人爱生命。作者在书中描写了两个爱写小纸条的人,一个是写给爱妻的李伯森,另一个是写给自己的皮内金。让我们读一个皮内金写的小纸条:“爱情不同于其他,不靠打桩、插旗、犁地。”皮内金这个几近封神的果农,娶的是由集体决定的妻子,想的依然是远在俄罗斯的恋人。结果,娶的妻子死后,想的恋人也来了。在姗姗来迟的50年之后。历史的书页一天天翻过,不看任何人脸色行事。该走的都走了,该来的也来了,除了那个说来还未到来的希福利斯。这个在马卡洛夫火车站对同伴说,要步行去以色列的希福利斯,扛起行李说走就走了,如同一个尚未写上句号的将来完成时句子,充满了几代人的牵挂、思念、期盼与希望。皮内金在生命接近终点时还凭栏远眺,等着希福利斯“穿过沙和雪,来到以色列”。皮内金的外孙心里也觉得“远处山坡上每一个小黑点都是他的身影”。在书中始终未出现却一直在场的希福利斯,不知是否是作者有意预设的一个悬念,维系着以色列的前世、现世与来世。

《蓝山》一书的主人公是神一般存在的皮内金,叙事人是皮内金的外孙巴鲁奇。但是,头罩果神光环的皮内金依然是人,既有人的智慧又有人的弱点。他为了报复村民,竟然将果园变成了坟场,自己葬于其中,拓荒元老追随左右,乃至客死异国他乡,哪怕躺在棺椁里也要漂洋过海来安葬。这个成为“老人之家”的果园墓地,已经聚变为拓荒元老们叶落归根的终极家国,化为“承载以色列国的酸橙枝”,这是李伯森的临终感言。当然,也不是所有有资格葬在“老人之家”的拓荒元老都愿意葬在皮内金周围,譬如那个与他同名不同姓的皮内斯,那个生前经常和他争执又情同手足的皮内斯。这个圣人皮内斯投进蓝山岩洞下的深渊,将自己葬在几十吨冰川期的泥土里,让自己的灵魂“看北飞的鹈鹕,山谷的阡陌和屏障一般的蓝山”。