作为作家,对于人类浩瀚的内心世界,朱文颖比大多数人都有着更为本真和自觉的认知。与此同时,她也和我们一样知道所谓“心灵”“人性”“精神”等东西是确然存在但又无法捕捉的,用康德的话来说就是“物自体”或“自在之物”。每个人都可以通过自己的方式看到“现象”,但没有人能把握作为“现象”本源的“物自体”。于是,理性和逻辑无法解释的任务就交给了文学。

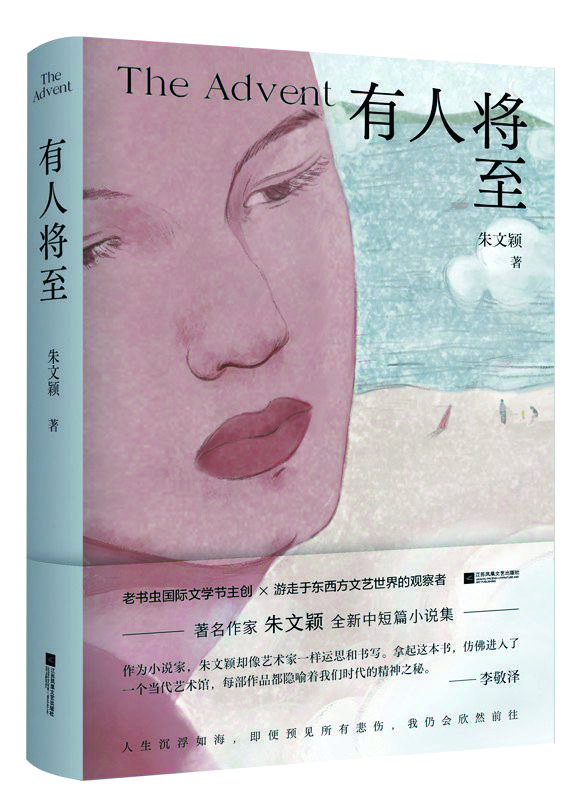

在我看来,小说集《有人将至》所呈现的正是我们称为“物自体”或“自在之物”的倒影。就像我们可以通过筷子在水面上弯曲的倒影来辨认筷子一样,朱文颖通过人间种种爱欲、痴缠、妄念、创伤来映射心之本相,涂抹出了一幅幅明暗交汇、虚实相照的画卷。

比如,作为人类最普遍的精神现象——情爱欲望——在《有人将至》的大部分篇章中都有所呈现。这里的情感表述可谓剑走偏锋:从看似“正常”“浪漫”的男女交往开始,经过“俗套”或“圆满”的发展,最后走向了暗黑、诡异甚至不乏惊悚的结局。《分夜钟》里,小浦社长、净空琴师与喻氏姐妹之间的情感纠葛以一死一疯终结,生者在精神创伤的咬噬与侵蚀中千疮百孔;《听见天使唱哈里路亚》里,熊炎和楚玉的恋情跨越了巨大时空,但“有情人终成眷属”的结局却被“故事的三种可能性走向”轻柔消解;《繁华》里,王莲生与外室沈小红貌似情真意浓,当王莲生被偶遇的乞丐割喉劫财时,沈小红正与相好歪在床上吸食鸦片。这些故事虽以情爱为主题,但我们无法称之为情感小说,因为它们映照出来更多的是人性的纷繁复杂,是心渊的深不可测。

在与集子同名的小说《有人将至》中,字里行间遍布着心的碎片和精神的裂痕,甚至可以说,“创伤感”就是这篇小说的底色。女心理咨询师接待了丽芳,听她讲患抑郁症的体验、与丈夫的关系,为之进行疏解和治疗。女心理咨询师常去图书馆,在那里认识了重生,两人相谈甚欢,顺理成章地发展为恋人。直到丽芳请她去家里吃饭,她才发现重生就是丽芳的丈夫。有意思的是,重生也患有抑郁症。这对夫妻将自己的药各放一个抽屉,以为对方不知道自己的病症。他们将秘密告诉了女心理咨询师,没想到这个医生也是个“病人”,她的诊所则日益拥挤,生意兴隆。每个人心中都疯狂滋长着黑暗的病态丛林,每个人都在渴求着安全和温暖,最后却发现自己悬垂在岌岌可危的深渊边上。

这不难理解,因为我们身处的当下是一个“一切坚固的东西都烟消云散”的时代,各种新的感受正在胀破传统的规范和界线,带来了混乱、眩晕、撕裂。如卡妮·霍伦所说,神经症已成为普遍的生活方式,成为时代文化危机与冲突的缩影。在这样的书写中,故事本身的重要性弱化了,取而代之的是情绪和氛围的弥漫。在《平行世界》中,男主人公在酒吧打工。在那里,一个叫保罗的美国人携带着神秘的传说时常出现,据说他参加过越战,还杀过人,而“我”对他的秘密翻来覆去的好奇探寻就构成了小说的隐在线索。最后,梦境与呓语共同驱动着一个真假难辨的传闻走向了它的终结。在《一个形而上的下午》中,不确定的气息更加鲜明:真名假用,非虚构嵌入虚构,兼之涉及“谁在撒谎”的问题和“天黑请闭眼杀人游戏”,再加上让世界变得模糊的雪茄、被做绝育手术的厌世猫、毕加索、塞尚、《蒙娜丽莎》等元素,你会发现意义在不停地逡巡滑移,直到撞上“疫情封城”这个石头般坚硬的结尾。诸如此类的讲述让人很难捕捉到明确的叙事主题,这也正是这部小说集的迷人之处,它充满了心形倒影波光粼粼的闪烁。故事的边沿、枝蔓、界线都在这闪烁中模糊起来,带着读者抵达了摇晃不定、亦真亦幻的叙事之境。

作为现代人,一个典型的特征就是不再如乡土社会那样“安土重迁”。由于日常生活正在变得平顺寡淡,人们更钟情于“逃离”“寻找”“变化”“跃迁”等富有动感的行为。可以说,这些行为也是“物自体”的某种倒影,映现着现代人内在精神的紧张和困境。《宝贝儿》中的上官雨燕是一个生活稳定的妻子和母亲,但身体里有一部分是丈夫老贝永远无法了解的。其实老贝无需烦恼,因为上官也并不清楚自己想要什么,直到在宠物店与一只老丑的蜥蜴相遇。她看到它正温柔地看着她,四目相对,若有所思,“主体/客体”在“看/被看”中产生了深层的联结。从此,她常去宠物店看它,唤它“宝贝儿”,喂它吃,陪它聊天,想到它就甜丝丝地微笑。她和“宝贝儿”共同搭建起了一个世界,在那里,“自我”不再过剩和溢出。当然,我们无须费力就能指出上官女士的世界是一个“假象”。现代人竟然被“假”治愈着,却与“真”(老贝和小贝)隔阂着,这到底是文明的进步还是倒退?

朱文颖对现代人精神状态的关注表明,她意识到了在生活表象下涌动着剧烈的激流,也看到了庸碌的人们试图突破生活的牢笼而一无所得。在《春风沉醉的夜晚》中,她对这一问题进行了繁复而精彩的演绎,不乏严峻的审视和反讽。小说选择了一个带有社会学色彩的主题——“阶层跃迁”来一探现代人的渴求与追慕、尴尬与羞耻、放弃与丧失。“我”代替系主任赴柏林自由大学参加高端学术会议,半是炫耀半是心虚,“我”邀请在德国留学的朋友查丽丽来柏林。在这次会议上,她们认识了自由大学的教授夏秉秋,夏又带来他的朋友葛先生。四个人的关系并不对称,“我”和查丽丽为夏秉秋争风吃醋,葛先生在追求查丽丽。后来,夏秉秋来到“我”的城市进行田野调查,两个人度过了一段“学术”与“爱情”共同繁荣的美好时光。但高光时刻往往就是揭谜之时,谜底堪称黑色幽默,冷硬残酷:夏秉秋和“我”都是身份尴尬的替代品。“我”并非什么专家,他也并非什么教授,只是一个临时助理,和葛先生开的小公司也破产了。女主人公之所以能够在自我虚构中怡然自得地自欺欺人,源于她和查丽丽从小就倾心致力的阶层提升,但这个庞大的决心在夏秉秋的质疑面前粉碎一地。在这篇小说中,四个人构成了多重“镜像”:“我”—查丽丽、“我”—夏秉秋、夏秉秋—葛先生,他们相互映照,期冀着彼此的理解和拯救。显然,这比上官雨燕对“宝贝儿”的期待更加令人绝望,因为这些“镜像”映照出来的全是“假象”,是疯狂增长的幻影。

以上概述只是浮光掠影,但这足以解释为什么我们很难将朱文颖的小说视为“自传性”或“经验(体验)性写作”,它们更像是作家对时代肖像进行高度透视后进行的美学提取。那种恍惚迷离之感,那种难以把握的不确定性,以及谜一样的疯狂和抑郁,都与现实社会的某种气质高度吻合。对于中国当下文坛来说,这种成熟的现代感受和经验表达并不多见,在这方面,《有人将至》为我们锚定了一个界标,一个高度。