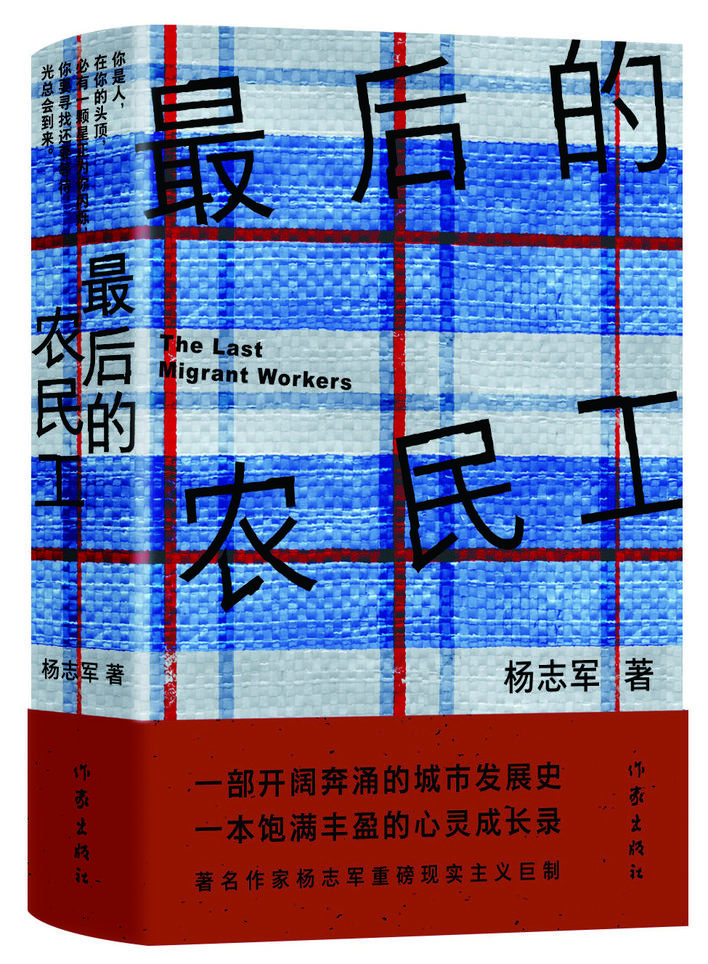

关于杨志军的创作,我们所熟知的是畅销书《藏獒》三部曲,是他的荒原系列小说,而这次,他将目光从物种以外的群体转向物种以内的群体,从荒原转向城市,以极大的真诚思考正在经历的工业化和城市化剧变,并且对这个过程中有着重要贡献的特殊群体——农民工进行摹写。当一个编织袋剪影的书皮加上“最后的农民工”几个字重重打上书面时,我的第一印象竟以为这是一部纪实题材的报告文学。当然,这只是一种印象式的偏差,实际上,这是一部毫无疑问的小说,一部作家以与现实肉搏的勇气来书写农民工这个群体生存、沉重、撕裂、挣扎、理想与尊严的小说。但换一个角度,从某种意义上来说,这部小说也有着报告文学的质地:它真诚朴拙、关注民生、传递正能量。如果要对这部小说提取出关键词,我以为“道德”与“尊严”是贴合的,这是一部书写“弱者”尊严与道德追求的小说。杨志军带着满眼的慈悲看着这个庞大群体在时代的洪流里奔突浮沉,有感于他们带着巨大牺牲的沉默与悲哀,转而拿起笔记录他们真切淋漓的痛与笑、难与人言的孤独与无助、深黑沉重的耻与垢,当然,还有更重要的,值得敬重的理想追求与信仰坚持。

一

在谈《最后的农民工》这部作品之前,有必要对作为群像出现的“农民工”的背景及历史常识作一个简单的回顾。

众所周知,中国是一个农业大国、农业古国,在封建社会,农业是整个“天下”治理所面对的最基本的现实,而由此形成的,是几千年来辉煌灿烂、源远流长的农业文明、农耕文化。所谓“耕读传家久,诗书继世长”,所谓“士农工商”的社会结构与“重农抑商”的治理政策,这些文化和政治理念都深深印刻着农业社会漫长而特有的印记,也显示了彼时农民作为社会构成基础占有的重要地位。但近代以来,经历百年来未有之大变局,几千年的小农经济开始瓦解,农民开始了一个多世纪的漫长漂泊和离土离乡过程。进入现代社会以来,尤其是改革开放以来,随着市场的开放、城乡户籍管理制度的逐步放开,离土与离乡的过程以前所未有的速度演化。离开土地的农民进入城市,成为城市流动人口,为城市提供着全面而廉价的服务,也为城市建设作出了巨大的贡献与牺牲。

但与此同时,城市与农村因为历史层面的户籍制度与现实层面城乡经济、资源的巨大鸿沟,实际上形成了以乡育城、城乡区隔的社会现实。这种局面不仅体现在经济收入所形成的差距上,而且还体现在社会地位、政治地位所形成的差距上。“农民工”这个称谓的内涵衍变正体现了这一过程。在提出之初,这本是一个中性词,但因为这个词语与附加于其上的社会秩序、资源配置相挂钩,因而使得城市社会形成区别于普通市民阶层的“农民工”群体,构成了一种身份区隔制度。城市中心主义话语以强势的态度蔓延至社会价值领域,农民工与社会底层构成一种同构关系,进入城市的农民无法真正融入,即便融入也带有强烈的身份焦虑。久而久之,“农民工”便成了多少带有歧视意味和污名化特点的特殊群体名称。

这一历史、文化背景便是《最后的农民工》写作的文化构架(Cultural Context)。正是基于这一背景,杨志军的小说《最后的农民工》以巨大的体量(50万字)直面这一现实,试图以形象化的故事来描述所发生的巨大碰撞,描述他们与城市之间的摩擦、对抗、嵌入与融合。同时,显然杨志军还不满足于此,他还有着更多的愿望表达,从某种程度来说,他在试图为污名化的“农民工”群体正名,也在努力建构一种道德理想。

二

回到小说本身。从小说标题可以看出这部小说在描写对象上的特殊性,主角不是一个人,而是一个群体。小说中常发财、马离农、翠莲、罩子、牟汉林、牟梨花、郝进青、包爷、陶三、老段、君保、鸿儒、永旺、高进、姚兰、孔繁花、孔林等等,众多人物都是农民工这一群体的代表,他们带着各自不同的性格特色显示着这一群体庞杂繁芜的多副面孔。

有意思的是,在现代小说写作观念中,文学作品常常要求写好一个人或几个人,是对个体人物形象的描摹和建构,通过对个体形象塑造来达至圆满。往往小说中的一个主要人物或少数两个人物完满了,小说写作也就成功了。现在要写好一个群体,并非易事。在这部小说中,杨志军是如何完成这一目标的呢?在《最后的农民工》里,杨志军采用了组合人物的方式来呈现人物群像,这有些类似于中国传统小说写作技法的“主次、宾正”对比写法。也即将个体的形象放入人与人的关系中用以凸显,譬如小说中的“常发财—罩子—翠莲—齐乐年”“常发财—肖静—齐乐年”的关系组合,通过对这些人物关系的建构与故事的讲述,形成了“常发财”超脱世俗、自尊自爱、有着较高思想觉悟的,几近完满的理想人物形象。他与齐乐年固步自封、保守狭隘、自私猥琐的形象,正好通过与翠莲与肖静两位女性的感情脉络形成对比。如果说齐乐年代表了平庸无能、个性缺陷、自卑极端的农民工之一种,那么,小说中通过乡里关系与地域关系形成的常发财—包爷—老段、光光、麻成这一关系链,择捡出老段、麻成、光光、李带来等农民工负面品质的承载体,他们属于在城市中迷失自我、不断突破道德底线,最终走向沦丧的农民工形象代表。同时,通过常发财与包爷的关系,勾连出小说中作家着力塑造的另一人物形象——马离农。马离农的出现是这部小说庞大人物群体的另一个关键,马离农与他的《一个农民工的自述》不仅引出了众多以常发财为叙述中心所无法涉及和关联的人物,同时,还通过马离农所创作的小说《一个农民工的自述》引入了新的叙述视角——第一人称“我”的叙述视角。在马离农第一人称“我”的讲述中,陶三、君保、鸿儒、船生等人悉数登场。正是这样,以常发财—罩子—翠莲一路的人物与以马离农—路的人物,通过包爷又建立起联系,并且这两个分支经过找寻拴住、在城市中合作经营事业等事件,最终合成作家笔下的“农民工”整体。而小说的故事讲述也基本是遵循这一人物构架建立起来的叙事脉络,这就是所谓“花开两朵,各表一枝”的叙事线。

这样的叙事结构有一个好处,就是通过人与人之间的主次、宾主相对照,牵连出不同的农民工形象,这样既容易扩大农民工群体的取样范围,又比较符合中国社会人际关系与乡族、地域关系建构的民族特性,从而在写作中呈现出这一群体的复杂性。

三

小说的这种构架决定了小说在人物塑造时的重心必然是放在关键结构人物上的。简言之,在这部小说中,主要人物的塑造是通过庞杂且众多的次要人物配合、衬托得以完成,且次要人物的性格特征是在与主角的对比中显现的。

具体而言,对农民工群体形象的理想化塑造主要集中体现在常发财、马离农这两个人物形象上。常发财离奇的身世,与他迥异常人的个性气质,使他成为一个类型化的人物形象,承载着作家想要表达的诸多理念与想法。常发财无父无母,随着走方医来到梅林渡,吃着百家饭长大,以乞讨为生,因各方接济也受了些教育,自小就明白“讨是讨,不能偷”,这种天生的强烈的自爱意识、为善意识几乎贯穿了他的整个生命过程。在进入城市后,无论是遇到农民工抢劫女学生,见义勇为,还是把自己得来不易的工作拱手让人,抑或是帮助齐乐年和翠莲寻找拴住、帮助警察卧底抓捕人贩子、帮助罩子管理浮山岬,等等,常发财几乎接近一个平凡版的“圣人”。他的完满不仅体现在他的乐于助人、不恋钱财,同时还体现在自我克制、自我隐忍、自我提升、自我修为。他在城市的奋斗与拼命生活,“不是为了挣很多的钱,然后出人头地,趾高气扬,而是为了处在一个不被同情的位置上再去跟别人平等交往。虽然他也知道自己是个轻如鸿毛的人,有时甚至连鸿毛都算不上,但谦虚地看待自己并不等于丧失自尊心,也不等于自轻自贱地做个窝囊废。他渴望自己去帮助人甚至能够拯救人……”他既能安心接受身处陋室而不忧愁,又能为其他工友无私提供帮助;既有能力身处高位成为企业领导而不贪恋权势,也能随时淡然放弃重新成为快递员、搬运工;既有觉悟拯救农民工友于违法边缘,又能自己潜伏入人贩子、毒贩子团伙,为警察破案提供帮助;甚至面对自己喜爱的女人翠莲、肖静,也都能极尽克制。小说中写道:“他需要肖静的漠视,同样也需要别的女性的漠视,甚至包括了翠莲的漠视。他觉得自己永远都是一个男子汉,存在的目的是为了赠送而不是索取关切,当自己不仅没有能力实施关切,还会无意中成为别人关切的对象时,就只好远远地躲开,或者假装用不着关切了。”这样的人物设置很有意思。在传统英雄人物塑造谱系中,考验英雄品质与意志的往往是女色,这在《水浒传》等小说中都有着集中的体现。在这类小说中,真英雄往往不近女色,或者即便寻找伴侣也要以革命意志和革命属性作为标准,这种写作倾向在当下批评潮流中往往备受批评。但在《最后的农民工》里,常发财这个现代社会的俗世英雄似乎从某种程度上重复了这种取向。这样一个人物,收获了翠莲、肖静、孔繁花等一众优秀女性的芳心,与翠莲的情思因翠莲是有夫之妇而自我隔绝,始终止乎礼义,在克己的同时他还能主动多次帮助翠莲夫妇克服婚姻中的问题。看到孔繁花对自己嘘寒问暖,体贴关怀,他也有意冷淡处理。面对美貌多金女总裁肖静的追求他毅然屡次拒绝,虽然最终与其投入恋爱,却在即将与肖静结婚时得病死去。这样的人物塑造与感情设置不得不让人有些唏嘘。作家为了让其成为一个真正意义上的理想对象,不惜塑造其迷蒙离奇的身世的同时,也让他极尽自我修为,面对感情问题也始终保持完全意义上的精神洁化。这是一个完全意义上的类型化人物。

而对写作小说《一个农民工的自述》的马离农的塑造,是作者进行人格理想化书写的另一代表。马离农从一开始的“离农”到最终的“返农”,作家期待在他身上找到离土离乡后的乡村有为青年除了进入城市谋得体面生活的另一条出路。事实上,在对这个问题的探讨上,杨志军并不是第一人。多年前,当路遥苦心孤诣地让高加林艰难进城,几经曲折却还未果时,路遥就有过对这个问题的思考。高加林在经历了高考失利、教师岗位失业、调任县委通讯组、被举报重新失业的几次大波折后,他兜兜转转重新回到了农村,但高加林的返乡是心有不甘的。在《人生》结尾,虽然路遥写道:“他抬头望着满川厚实的庄稼,望着浓绿笼罩的村庄,对这单纯而又丰富的故乡田地,心中涌起了一种深厚的情感,就像他离开它已经很长时间了,现在才回来……”这里的家乡是充满野心的高加林遭遇城市滑铁卢之后的心灵疗伤驿站,当他再次面对机遇时,他依旧会向城市出征,这是《人生》写作的时代背景决定的,也是高加林的内在性格使然。但在《最后的农民工》里,马离农不一样。他人生的前半程跟高加林的离土离乡有着重合的心理轨迹,想要离开贫瘠的土地去更现代、更广阔的世界看一看,但他不是城市征途的败北者,作为一个有想法、有作为的农民工,他的进城之旅虽然充满艰辛,但他最终还是通过努力、机遇获得了成功——他是带着150万的储蓄、在城市成功创业后回去当留守村代理村长的。经历过城市的洗礼,他选择毫无遗憾并且满怀希望地回到了他的三十里铺,在那里带领梅林渡的农户种起了苹果树与兰花,在乡村的土地上重新实现自己的价值。

杨志军在这两个理想人物的身上寄寓了深厚的理想,这两个人物都是典型的类型化人物形象。且不说常发财的完美人格,单就马离农这样聪明能干、仪表堂堂、人格高尚、喜好读书、大有格局的青年才俊,既能在艰难的进城之路中,凭借自己所学无多的知识,单靠自己的才智与勤奋蹚出一条大道,又能在潮头之时急流勇退返回乡里,这种人物在现实生活中也是凤毛麟角的。但正因为少,作家在人物身上寄寓的理念才更为明晰地凸显出来。他向世人展示了“农民工”身份区隔的虚伪性——农民工并非觉悟低下、品质瑕疵的群体,他们中间虽然也有混乱犯罪、庸俗低下者,但同样有更多平凡的、自尊自爱、兢兢业业的普通人,正是在这一点上,“农民工”与你与我与任何一个行业任何一个阶层的“人”没有任何差别,从来只有职业的区分,而不应有身份的区隔,在“人”这一标尺下,只有道德与良心、信念与品质、作为才能形成区分。对这一观念的思索与探讨,显示了作家方正无邪的价值理念。

四

除了最典型的两个代表性人物,《最后的农民工》里还塑造了一系列性格不一、信念迥异的不同农民工个体。与常发财、马离农进城征途保持的道德完整性相比,他们身上潜藏着更为复杂的性格多样性。最典型的如田光罩、包爷、陶三之属,他们为了真正融入城市,在艰难开拓过程中有意无意地做出了某些越轨行为,其事业也因处于灰色地带而多了几分不可与外人言的隐忧,但他们与李带来等堕落者的形象还是有着本质上的区别,他们始终良心未泯,不会主动作恶,反而用自己中间体的身份为常发财、马离农等正面形象的塑造提供了条件,这类人物是作者直面城市化艰难进程的形象书写。

以田光罩为例。他是梅林渡最早进入城市的人,在他之后,翠莲、常发财等人才相继开启这种闯荡之旅,他带领一众农民工占据浮山岬并与人合作开发,作者为了强化他身份的中间性,从一开始就给人物打上了颇多暗色光圈。譬如罩子的开发项目用人宁用刘惠民这种做事不踏实、个性自私的人,也不用常发财这个发小(从某种程度,他也是为了保护常发财);又如他在青岛的安家是通过占据浮山岬老君庙,冒充老君庙传人这种非法手段开始的;更有之后开发浮山岬项目的过程中因失手及有意而造成的人命案件等等,但作家似乎始终还是对这个人物格外仁慈,他的灰色行为往往伴随着强烈的外力催化,离乎本心的手段及被动的行凶都给人物命运增添了几分悲剧性,而他对常发财、翠莲、牟梨花等人的无私帮助,他始终坚持的义气与对朋友的真诚都让读者对其生发出几分好感。同样,有着小偷小摸行为的包爷和陶三,虽然有这种行为失范,但他们本心良善,对朋友甘于付出,面对自己的不好行为也愿意改过。包爷对女学生潇潇的向往,充满了美与善,是现代版的加西莫多与艾丝美拉达的故事,他最终的救火行为和牺牲都让人感动不已。除此之外,小说中还有众多优秀的女性形象塑造、其他个性多样的人物形象塑造,在此有限篇幅内不再一一赘述。

总之,《最后的农民工》是一部充满道德理想化书写的小说。这是一个知识分子充满人文关怀的思索,也是厚重的直面历史与生命的呕心沥血之作。作家以对众生平等的关怀为弱者执笔,写他们的微小与温暖、脆弱且疼痛、坚韧与牺牲,还有相互扶持的义气、坦坦荡荡的骨气与尊严,作家真诚地探索与中正无邪的写作理念值得尊重。