700年前,但丁以自己“神圣的诗篇”《喜剧》(Commedia)总结了欧洲中世纪。诗人曾在写给斯卡拉大亲王的书信中对“喜剧”进行过解释,按照他的说法,自己诗歌的主题有别于古罗马诗人维吉尔的典雅史诗《埃涅阿斯纪》,后者在他看来是一部“悲剧”:

它(喜剧)在主题上区别于悲剧,悲剧的开端令人羡慕而宁静,但结尾则邪恶而可怖……而喜剧则开始于种种相反的处境,但其结局却是幸福的。(《致斯卡拉大亲王书》)

但丁指出,《神曲》之所以是喜剧,是因为其开端《地狱篇》邪恶而可怖,而其结局《天国篇》则幸福快乐,令人向往。与主题相应的是诗歌的写作风格:这部被后世称为《神曲》(La Divina Commedia)的诗篇以俗语写成,按照诗人自己的解释,“自然而平实”的俗语与“喜剧”的风格一致,而与之相对的,“悲剧”的语言则“夸张而崇高”:

就语言风格而论,(这部诗歌)的风格自然而平实,就像妇女们也能使用的方言一般,显然这就是它被称作“喜剧”的缘由。(《致斯卡拉大亲王书》)

虽然但丁强调《神曲》内容与形式的相符,但这部一万多行的长诗崇高的主题、诗歌中恢弘的宇宙以及三界(地狱、炼狱、天国)中出现的英杰灵魂却无法不让读者将其与“典雅”联系在一起,而关于《神曲》的雅俗之辨也贯穿着但丁的接受史。

20世纪初,但丁进入中国人的视野,同样的问题也困扰着《神曲》的译介者,这主要体现为将《神曲》翻译为何种文体、或用什么样的体裁讲述《神曲》的故事。作为《神曲》的第一位译者,钱稻孙于1921年9月发表于《小说月报》的《神曲》节译《神曲一脔》选择了楚辞体。在中国传统文学体系中,楚辞被看做仅次于《诗经》的“高雅”文学代表,所谓“《国风》好色而不淫,《小雅》怨诽而不乱,若《离骚》者,可谓兼之”,而“凭轼以倚《雅》《颂》,悬辔以驭楚篇,酌奇而不失其贞,玩华而不坠其实”(《文心雕龙·辨骚》)也多少可以代表古人对《楚辞》文化经典地位的肯定。与钱稻孙形成对照的是梁启超,他创作的《新罗马传奇·楔子一出》以戏曲的形式改编了《神曲》的故事,他还特别在喜剧开篇的念白中让但丁自述,自己的诗歌“庶几市衢传诵,妇孺知闻”,这意味着,在梁启超心中,《神曲》应像中国戏曲一样作为通俗文学为世人传唱。在新文化运动中,作为文坛领袖的鲁迅等为了高扬白话文学,同样强调但丁在俗语创作上的贡献。

事实上,无论《神曲》在西方的接受史中激起的争论、还是《神曲》进入中国初期所体现的多面性,都缘起于诗歌本身的多面性。在汉语语境中,固然很难从语言学层面对《神曲》的“雅”与“俗”进行一番评判,但从《神曲》的内容及譬喻入手,仍不难对这一问题进行一番体味。

《神曲》之“俗”,首先体现为《地狱篇》书写内容相对于古典史诗的突破,在《神曲》开篇,但丁向《埃涅阿斯纪》的作者、诗人维吉尔致意:“你是我的老师,我的权威作家,只是从你那里我才学来了使我成名的优美风格”(《地狱篇》)。《神曲》的写作也无往而不是《埃涅阿斯纪》的印记,然而在对地狱景象的书写中,但丁却大大突破了《埃涅阿斯纪》“冥府之行”的界限。

《埃涅阿斯纪》第6卷记述的“冥府之行”中,罗马之父埃涅阿斯来到塔尔塔路斯(Tartarus)——冥府最黑暗的地方,在入口的大门上有坚硬的花岗石柱子,“休说人力,就是天上的神大兴干戈也休想推倒它们”,从其中传出罪大恶极的灵魂受罚时发出的令人恐怖的喧嚣,复仇女神之一提希丰涅“腰里挂着鞭子,跳将出来,抽打那些罪人。”她还手举着凶恶的蛇,呼唤着其他两位复仇女神。当埃涅阿斯惊骇地问身边的向导——女先知西比尔,里边是怎样的灵魂在受罚时,西比尔在回答前告诫说:“特洛亚人的声名远扬的领袖,任何心底纯洁的人都是不准迈进这罪孽的门槛的”,而作为以“虔敬”著称的民族领袖,埃涅阿斯听从了劝告,自绝于地府最幽深的秘密,取道冥王居住的狄斯城前走到了“乐土”,听到了亡父安奇赛斯对罗马未来辉煌成就的预言。

《地狱篇》中没有出现“塔尔塔路斯”的名称,浅层地狱和深层地狱的分界线是狄斯城,然而这里却充满着“塔尔塔路斯”式的意象——地狱深处的灵魂显然更为罪恶多端,而复仇女神三姐妹也在城头现身:“左边这个是梅盖拉;右边哭的那个是阿列克托;中间的是提希丰涅”,她们还呼唤蛇发女妖美杜莎,想让她把但丁变成石头。当但丁与维吉尔受到阻拦与恐吓踟蹰不前时,一位天使穿过地狱的迷雾,“他来到城门前,用一根小杖开了城门,没有遇到任何抵抗”。就这样,在维吉尔本人的见证下,古罗马诗人笔下天神也无法打开的黑暗的大门打开了,作为芸芸众生的代表、亚当有罪子孙之一的但丁走进地府深处,看到了埃涅阿斯不曾看到的景象。在这里,从地狱走向天国没有第二条路径,兼具狄斯与塔尔塔路斯特征的大门也正是从黑暗走向光明的必经之途。对比《埃涅阿斯纪》第六卷和《地狱篇》第9歌,不难看到但丁富有戏剧意味的情节下掩盖的“喜剧宣言”,那就是:通过描述更为卑俗的故事,实现“喜剧”对人心灵的教化。

与此相应的,是“地狱深处”的故事里随处可见的并不雅观、乃至令人发笑的场景或譬喻:在地狱第八层惩罚淫媒罪和诱奸罪的恶囊中,恶灵们赤身露体,他们排着貌似朝圣的队列,却遭到长着角的鬼卒的抽打,“一鞭子就打得他们抬起脚跟就跑,确实没有一个人等着挨第二下或第三下的”;在惩罚贪官污吏的恶囊里,污浊滚烫的沥青湖中煮着一群生前的贪污犯,谁敢露头,就会被鬼卒用叉子叉住,其做法“和厨师们让他们的下手们用肉钩子把肉浸入锅正中,不让它浮起来,没有什么两样”;特别著名的还有在16世纪引起俗语人文主义者本博(Pietro Bembo)反感的片段:

我看见两个互相靠着坐在那里,好像两个平锅在火上互相支着似的,他们从头到脚痂痕斑斑;由于别无办法解除奇痒,他们个个都不住地用指甲在自己身上狠命地抓,我从来没有看见过被主人等着的马僮或者不愿意熬夜的马夫用马梳子这样迅猛地刷马;他们的指甲搔落身上的创痂,好像厨刀刮下鲤鱼或者其他鳞更大的鱼身上的鳞一样。

在这个段落中,“两个平锅在火上互相支着”、马梳子刷马、厨刀刮下鱼鳞绝非典雅的意象,本博甚至依此表达了对但丁的惋惜与批评:“他的《喜剧》就好比一片美丽宽阔的麦田,上面却洒满了燕麦、稗子和毫无生气的有害的杂草”。

诚然,在“看”地狱深处之“丑”、并不知不觉迷恋其中的过程中,但丁也受到了维吉尔的警告——这种想要旁观的欲念本身就是“一种卑鄙的愿望”。然而《地狱篇》洋洋洒洒的千百诗行却无声地告诉读者,只有看过、参透地府深处的种种恶,才能实现“喜剧”真正的教化。

《神曲》之“雅”则首先体现在其主题之崇高。《地狱篇》第2歌中诗人对维吉尔所说的话预设了旅程所依据的两个崇高先例:

“引导我的诗人哪,你在让我冒险去做这次艰难的旅行之前,先考虑一下我的能力够不够吧……我不是埃涅阿斯,我不是保罗;不论我自己还是别人都不相信我配去那里……”

这里提到的两个旅程,一个是《埃涅阿斯纪》中的“冥府之行”,另一个则是《哥林多后书》中讲到的保罗神游第三重天的故事:

我认得一个在基督里的人,他前十四年被提到第三层天上去……他被提到乐园里,听见隐秘的言语,是人不可说的。(《哥林多后书》)

但丁的自我怀疑在《天国篇》中得到的却是明确而肯定的回答,在火星天上,但丁遇到了在圣战中殉难的高祖卡恰圭达的灵魂,诗人这样描述祖孙的重逢:

如果我们最伟大的诗人的话可信,安奇塞斯的幽魂在乐土中看见自己的儿子时,就怀着同样的感情向他探身迎上前去“啊,我的骨血呀,啊,上帝给予你的深厚的恩泽呀,天国的门对谁,像对你那样,开两次呢?”

安奇塞斯是埃涅阿斯之父,在《埃涅阿斯纪》“冥府之行”的末尾,正是他指引埃涅阿斯看到了自己未来子孙的灵魂和他们的命运。天国之门“开两次”,所指的正是保罗生游天国,而死后也得进天国。在火星天的语境下,但丁经历了地狱和炼狱的洗礼,同时成为埃涅阿斯和保罗,而在《天国篇》结束时,但丁也将上帝的花园描述为乐土一般的“天上的罗马”:

如果那些来自每天都被她和她心爱的儿子一起运转的艾丽绮的光照射的地带的野蛮人,在拉泰兰宫凌驾一切人间的事物的年代,看到罗马及其高大的建筑时,不禁目瞪口呆;何况我,从人间来到天国,从时间来到永恒,从佛罗伦萨来到正直的健全的人民中间,心中该充满何等惊奇呀!

在《天国篇》长达33篇的诗歌里,但丁描绘了九重天中享天福灵魂的种种乐境,从太阳天里基督教圣哲围成光环舞蹈的“群星之舞”到火星天上殉难者组成的十字架、从水星天上查士丁尼大帝激情的演说到木星天上由正义的君主组成的雄鹰……但丁将种种难以言表的异象展现在读者眼前,就这样将保罗口中“不可说的”“隐秘”的言语用铿锵的诗行描述了出来。土星天上的两个场景体现了这种“大雅”的崇高之诗对凡人理解力的考验,那是在进入天国的第七重天土星天后,但丁看到神圣的爱人贝雅特丽齐收敛了令自己心驰神往的微笑,圣女解释说,一旦诗人凡俗的视力看到贝雅特丽齐在新一重天的光芒照耀下的真容,他就会像古代神话中因见到尤庇特真容而焚毁的塞墨勒一样毁灭,因为:

“……顺着这永恒的宫殿的台阶拾级而上,上得越高,我的美就点燃得越旺,如果它不被减弱,它就会发出那样强烈的光芒,你们凡人的视力被它一照,会像被雷击断的树枝似的。”

在同一歌中,当朝圣者问起为何在土星天中没有像下边各层天体中听到的天国乐曲时,一个灵魂回答说:“你的听觉如同你的视觉一样是凡人的,所以这里不唱歌和贝雅特丽齐没有微笑原因相同。”

然而诗人没有成为塞墨勒,在贝雅特丽齐的引领下,他最终突破了凡人理智的极限,看到了圣人们在天国之光覆盖下的形象、看到了像“人间的太阳照亮我们看到的天空的星辰”一样照亮诸圣人的耶稣基督、最后看到了上帝本身。

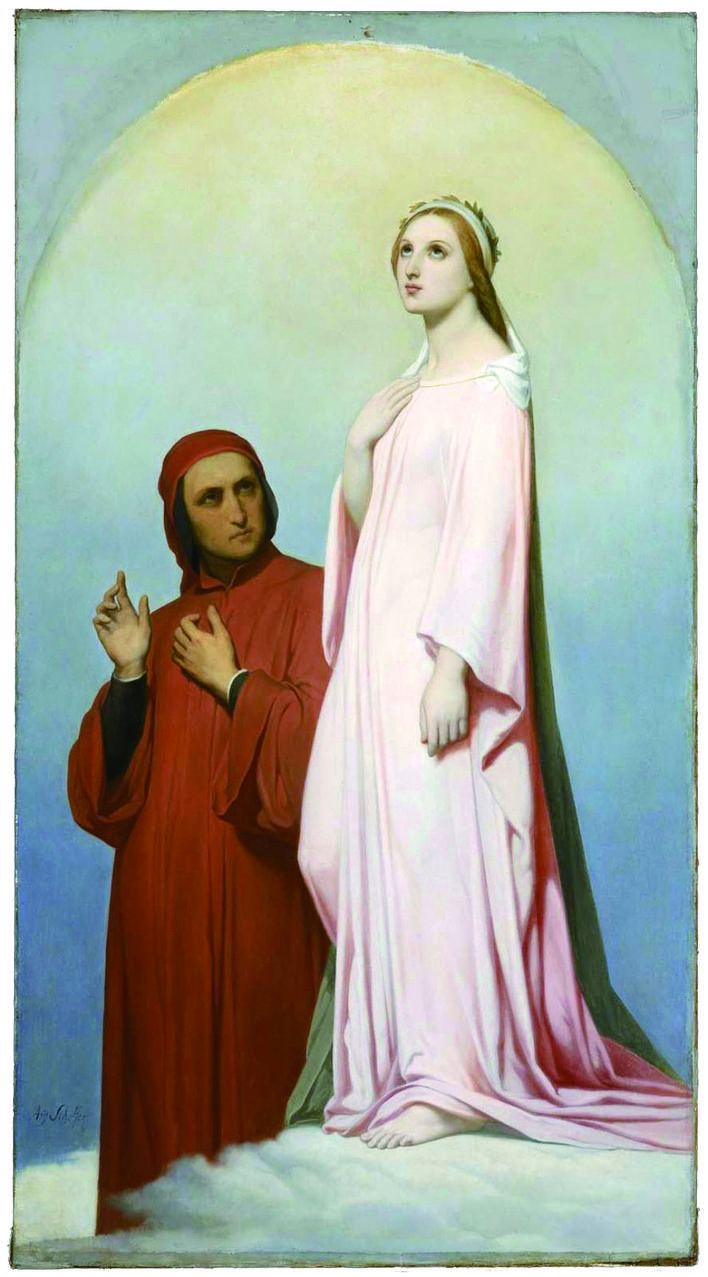

《神曲》之“雅”,还特别体现在其对世俗爱情主题的升华。整部诗篇的精神救赎中,但丁少年时代爱慕的贝雅特丽齐起着精神向导的作用,她作为上帝的圣女,在但丁陷入危难时,秉承上天旨意来到地狱上层的灵泊(Limbo),请求维吉尔引导但丁,而她自己则作为旅程第二阶段的向导,亲自引领但丁游历了天国。

在但丁时代意大利的抒情诗创作中,“理想女郎”是寄托诗人们尘世爱欲的对象,由于徘徊在世俗情感与信仰之间,这一时代诗人们的作品充满了缠绵悱恻的痛苦,但丁早年创作的《新生》在很大程度上继承了这一诗歌传统,而贝雅特丽齐就是但丁的“理想女郎”。但在《神曲》中,贝雅特丽齐的形象脱胎换骨,由尘世之爱的美丽偶像变成了上帝神圣的表记,这表记甚至引领但丁超越了古典诗歌的爱情理想——《炼狱篇》末尾恋人重逢的场景见证了这种超越,其时,“蒙着白面纱,披着绿斗篷,里面穿着烈火般的红色的长袍”的贝雅特丽齐从天而降,但丁看到这景象时:

我就像小孩害怕或者感到为难时,怀着焦急期待的心情向妈妈跑去似的,转身向左,对维吉尔说:“我浑身没有一滴血不颤抖: 我知道这是旧时的火焰的征象”。

贝雅特丽齐装束中的白绿红三种颜色无疑意味着“信望爱”三德;而“我知道这是旧时的火焰的征象”出自《埃涅阿斯纪》第4卷,爱上埃涅阿斯的迦太基女王狄多一往情深地说:“……自从我可怜的丈夫希凯斯遭难,自从我的哥哥血溅了我的家园,只有他一个人(埃涅阿斯)触动了我的心思,使我神魂游移,我认出了旧日火焰的痕迹(Agnosco veteris vestigia flammae)……”

在《埃涅阿斯纪》第4卷的语境中,背叛亡夫的狄多对埃涅阿斯的爱被看做一场错误:“她说这就是结婚,她用这名义来掩盖她的罪愆。”埃涅阿斯最终也服从命运的安排抛弃了狄多,导致女王在羞愤中自杀。而在《神曲》中,贝雅特丽齐变成了圣爱的象征,但丁还在她的斥责下忏悔了过去沉溺其中的错误爱情(《炼狱篇》)——诗人就用这样的方式宣告了对维吉尔古典史诗中爱情故事的修正与超越。

以“雅”“俗”论《神曲》,不难理解,无论《神曲》之“俗”还是“雅”,都取决于这部“天与地都一同参与其中”(《天国篇》)的诗歌的理想:诗人想要通过一场精神之旅,写尽宇宙间的存在秩序,那就是“人,通过运用自由意志去行善或作恶,而理应受到正义的惩罚或报偿”(《致斯卡拉大亲王书》)。他以地狱的“幽深”实现了“喜剧”的“俗”,又以天国的“崇高”突破了古典史诗的“雅”和《圣经》的戒律,最终成就了自己“神圣的喜剧”(La Divina Commedia)。