叶兆言中篇小说《通往父亲之路》讲述的是一对父子的故事,铺写了一个家庭的时代记忆,更折射出一个家族半个多世纪的社会变迁。主人公张左出生不久,父母即因感情不和分开,他自幼由外公魏仁与外婆抚育,与其父张希夷情感疏离。时光流转,晚年的张希夷声名大噪,父子二人亦交往渐密。魏仁、张希夷、张左三代人,是父子或师徒,有恩亲,更有离合疏近。此书是叶兆言以其六十余载的生命体验,进行的一场父子关系探讨的文学漫旅。

父子关系的观照与反思

关于《通往父亲之路》,叶兆言坦言:“这是我一直以来想写的一部书,想说的意思也简单,就是想向‘父辈’们致敬”。这种敬意不难理解,父亲是我们每个人的生命来路,而父亲身上大大小小的烙印一定来自生活热气腾腾的锤炼。作品亦流露出这一点:“在张希夷的演讲中,他又一次说到这个故事,有时候,负气出走并不能解决问题,关键还是要把学问坚持做下去。做学问靠的就是一个熬字,熬了才可能出头,熬了才会有机会。”坚持才是真谛,如果结合张希夷所在的时代背景,这句话其实更耐人寻味。叶兆言在谈及父亲那一代人遗憾颇多,未尝没有熬不过去的感慨。

但如果读毕全书,可以明显感受到写作者意欲表达的应非致敬如此纯粹,很多地方虽未挑明,但却引人省思,比如:“都说张希夷最初是沾了年龄的光,最后也是这样。”“张希夷在张左心目中,变得越来越神秘,越来越高大,也越来越陌生。”“与父亲有关的书编得越多,他越觉得不了解张希夷。”父子关系几至油水分离,仅用“致敬”似难解释,文学作品中已有太多对父亲与父爱的致意,叶兆言将话锋宕开,除却致敬,他更想表达的是直面父子隔膜的惨淡现实。晚年的张希夷成为国学大师,几乎垄断了所在领域的学术话语权,一呼百应,鸡犬升天,但这种更依赖时代的机缘巧合而并非完全的个人努力所取得成就的含金量却值得怀疑。“我们在通往父亲的道路上,究竟遭遇到了什么?”由此延伸开去,这场探讨父子关系的文学漫旅更掺杂了浓郁的文化反思。

出身文化世家的叶兆言,近现代文学史上的耀眼明星是其家中常客,祖辈父辈的特殊经历,也令他对20世纪中国数代知识分子命运投以持久观照。他从历史缝隙发现他们的来路去处,一度悲观认为超越父辈几乎是不可能的,“鲁迅谈起章太炎先生,我祖父(叶圣陶)那辈人谈起鲁迅先生,我父亲谈起祖父那一辈,然后就是我,谈起父亲和他的朋友。一句话,我们都成了九斤老太的后人,历史仿佛早已写好了,注定了一代不如一代,我们这些不肖子孙,似乎都不可能再超越父辈。”超越前加“似乎”二字,便意味深长,引人无限遐思。

通往父亲之路,是对精神血脉的承传相继

在中外文学史中,父亲或者父子关系早已成为一个永恒的文学母题。从古希腊俄狄浦斯的弑父情结开始,与平静慈爱温情脉脉善始善终的母子关系相比,父子关系则更显辽阔、复杂与深邃,《通往父亲之路》亦在此基础上探讨这个命题,这从本书几组特殊的人物关系可一窥究竟。比如,魏仁师从张希夷祖父张济添学习古文字学,张希夷则师从魏仁学习甲骨文,他们精神相通、志趣相投,更胜于一般的父子关系。张希夷与张左虽为父子,但精神疏离,缺少沟通与情感基础。此外,外公魏仁在抚育张左的过程中,承担的实际是父亲角色的教养工作,堪称张左“精神上的父亲”。从更为深远与宏阔的范畴来讲,通往父亲之路,其实不局限于肉体的血脉相连,更是对精神血脉的指认与传承。

这种精神血脉的传承还可由贯穿小说始终的一个重要文化符号“毛笔字”得以佐证。毛笔是代表中国文化传承的一种载体,也是传统知识分子家庭教育中极为重要的一环。《通往父亲之路》多次提及张左的一笔好字,“外公喜欢教人写字,他一手好字无处发挥,便督促还是小学生的张左练字,让他每天必须临写颜真卿的《多宝塔碑》”,无论学生时代抑或工作场合,这一手好字均给张左带来高度荣誉感,使其自尊心得到极大满足,甚而因此得到父亲难得的肯定。正是这种文化基因载体的日常延续,使得精神血脉在潜移默化中得以代代传承。

叶兆言关注精神血脉的承传相继其实由来已久。在刚步入文坛准备写小说时,他便有一个念头,就是写中国几代知识分子,写出一部类似《战争与和平》那样的长卷,但是“这个野心并没实现,至多也就是在我后来的这一系列散文随笔中,找到一点点蛛丝马迹”。这一系列散文随笔指的是叶兆言一套非常知名的非虚构文集,《陈旧人物》《陈年旧事》《杂花生树》《群莺乱飞》《诚知此恨人人有》共有五种。这套书中的文章最初在报纸与杂志上陆续发表,后结集成书,因共同的怀旧主题、闲散风格以及相似的篇幅,它们实则更像是一部大书。叶兆言不无骄傲地称这是他写得最好的一套书,他以民间视角与文史笔法,形塑近现代文化界知识分子的群像,康有为、梁启超、严复、陈寅恪、章太炎、俞平伯、吕叔湘、朱自清、闻一多、施蛰存、张爱玲、齐白石……这些文化名人去时未远,甚至就是叶兆言家中祖辈或父辈的同侪好友,座中之客,他们鲜活可亲,触手可及。这种生活、写作与思考的训练,使其对知识分子的文化血脉与精神命运有超乎常人的体验与把握。这一系列散文成为开始,却还没有完结——通往父亲之路,究竟要越过多少看不见的鸿沟?一代代知识分子的精神血脉如何得以承传相继?散文没有完结的这些问题,他写在了《通往父亲之路》中,这本书是他不算野心的野心。

掠过父辈的传承

在《通往父亲之路》中,张左的父母基本缺席他的成长历程,“张左也有母亲,张左也有父亲,很多年里,有和没有差不多,有跟没有一样,他觉得自己天生就是个孤儿”。但他有来自外祖父母的悉心呵护,可以看作是一种特殊状态下越过父辈的传承。作为抚养张左的外公魏仁,堪称张左“精神上的父亲”。小说中将这层关系置于张左父母离婚的前提与背景中,也有些耐人寻味。

作者曾说,在六七十年代,夫妻因感情不和走向离婚的尚属少数,而选择这样一个特殊家庭作为写作样本,应该也有他的特别考虑。在热火朝天的特殊年代,即便家庭完整,很多知识分子家庭出身的孩子的青少年其实也处于一种父母缺席的环境,比如王朔小说或姜文电影中,在“阳光灿烂的日子”,很多成长于那个时代的孩子,父母因工作或其他特殊原因,疏于管教子女,十几岁的少年便在闲散自在的状态下野蛮成长,他们越过来自父辈的直接教育,文化基因深深打上时代的烙印。这种“越过父辈的传承”也与苏州大学王尧教授2021年推出的长篇自传性小说《民谣》有异曲同工之妙,评论家程德培曾将《民谣》中的少年主人公王厚平的成长归为“掠过父辈的传承”。《民谣》中的父亲虽无缺席,但着墨较少,形象模糊,而王厚平作为思想早熟的少年,外公的革命史、祖父从小镇迁到莫庄的家族史一直萦绕其怀,程德培认为,“王厚平的成长和外公、奶奶的存在如此密不可分,以致我们除了感到惊讶之外,还能说什么呢?”

《通往父亲之路》中的张左受业于外祖父的教导,与王朔小说或姜文电影“父辈”的集体缺席,以及《民谣》中少年对祖父外公历史的格外关注,可谓不谋而合。父辈们了解的事情,或许已为儿女们所忘记或否认,父辈们忘记的东西,或许又被儿女们记起。掠过父辈的传承,或许是一段时期成长起来的子辈的共同感受。

以四万字篇幅处理一个四十万字的题材

《通往父亲之路》是一部四万多字的中篇小说,读完却余音缭绕,回味悠长。这不仅仅是由于作品题材堪称宏大——一个家庭内三代知识分子的时代记忆,更与作者处理题材的手法技巧颇有关联。这本书延续叶兆言一贯的叙述风格,不矫揉造作,没有故作高深,不掺杂过多主观情绪,而是平实客观,有如闲话家常,不疾不徐,缓缓道来。无论是《南京传》里面对六次毁城六次重生伤痕累累的南京城,坚守的平民写作立场,还是《南京人》中大白话般对南京人善意的调侃与戏谑,抑或在经典散文系列《陈旧人物》《陈年旧事》中对历尽劫波的陈旧人物的画骨描神,叶兆言践行的都是依靠文字本身的力量不动声色地打动读者。

文似看山不喜平,但这种“平”不是依靠作者咆哮吼叫的笔触去刺破,而是要靠文字内在的逻辑,顺其自然水到渠成地去撬动。《通往父亲之路》如静水深流,堪称践行此种写作原则的典范文本。南京大学吴俊教授读完本书,感慨“很有些痛感,终归于平静”,恰如其分。《通往父亲之路》以四万字篇幅处理一个四十万字的题材,单就题材而言,这完全可以是一个长篇小说的体量,因为这涉及一系列宏大命题,家族与时代的关系、亲近抑或疏离的父子关系探讨、知识分子精神命运的变迁等等。那么,如何在浩如烟海的历史记忆中选取素材,如何在庞杂的素材中剪裁到妥帖的主题,极大考验着作者的写作功力。叶兆言截用几段关键的吉光片羽,选取张左生命中与外公或父亲相关的重要事件或关键时刻,比如外公教张左练习毛笔字、张希夷与吴姨带张左与素素爬中山陵、张左去“五七干校”看望张希夷、父子二人一同放牛习字、张希夷晚年与张左交集愈来愈多等等,从开头的张左出生到结尾的花甲之年,半个多世纪的成长经验被高度浓缩,写作者克制平静,张弛有度,删繁就简,有的放矢,有如行云流水,大量的留白更赋予作品极大的张力。

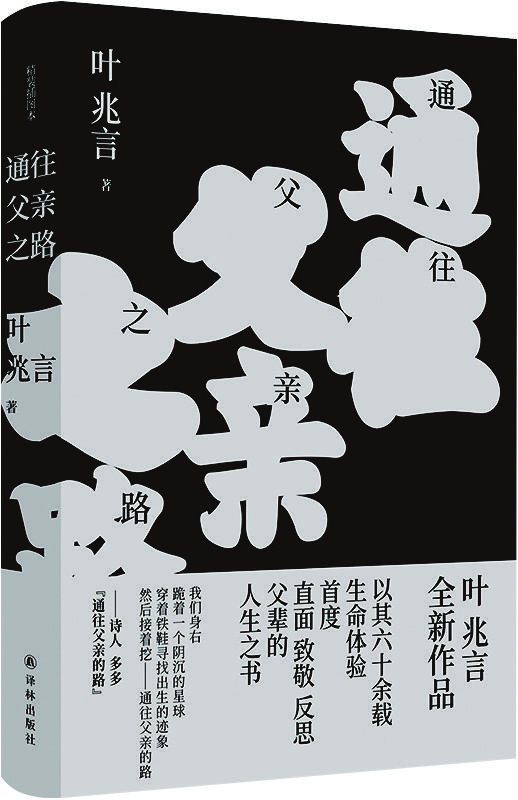

《通往父亲之路》书名取自多多的一首诗《通往父亲的路》:“……我们身右/跪着一个阴沉的星球/穿着铁鞋寻找出生的迹象/然后接着挖——通往父亲的路”。叶兆言与多多作为同时代人,小说与诗歌以相近的书名彼此映照,遥相呼应,意境绵长。父亲的形象模糊不定,而通往父亲的道路太过漫长。如果父亲是一座山,翻越过去,不仅需要理解与敬意,更需不惧山上乌云的遮蔽、幽径的迷离。