画家杨刚是我故宫同事董正贺的先生。第一次见他,是1979年某日,他来故宫找小董。那时他与小董已经交往,或小董对与杨刚是否继续交往有些不确定性,便让我到神武门外去迎他,想听听我的感觉。小董那时闻名于故宫的还不是她的书法,而是漂亮的容颜,绝对是美女一枚,且不乏才子仰慕。杨刚那时已为中央美院国画系的研究生,我想象的他一定风度翩翩,气度不凡。不想在神武门外见到时竟吓我一跳:脸上沟壑纵横,如被风霜刻过一般;虽身材高大,但裏着厚重的棉袄,像是从草原来京的牧马人,与我想象的画家完全不搭界。我对小董讲了我的感受。但或许是他们二人身上固有的艺术气质相互吸引,最终走到了一起,且成为现在人们口中的“神仙眷侣”。

1986年,我去美国探望在佛蒙特州明德大学中文暑期学校任教的先生。行前先生来信说,周校长希望我能带几幅中国画赠学校。我在荣宝斋买了三幅,又请院里美工组的同事画了幅工笔山水,并跟小董说,可否请杨刚给画几幅,我带到美国送明德大学。杨刚欣然慨允,没过两天小董就交给了我,均是以马为主的水墨写意图。这些画带到明德大学后,他们仅收下了杨刚的作品。从此,杨刚的水墨写意画便给我留下深刻印象,总感觉“酣畅”“豪放”。

2021年12月,在杨刚仙逝两年后,中国美术馆举办了《自由长旅——杨刚艺术展》,人们得以领略杨刚一生的追求与成就。一幅幅画看下来,最打动我的就是流淌在画家笔下对生命的感受。从他的作品里,我看到生命的风景,也读到他心灵的乐章。

生命的风景,我是从多达数十幅不同主题的草原风光中看到的。如《套马杆》(2010)、《草原的节日》(2012)、《那达慕开幕式》(2013)、《摔跤手出场》(2013)、《乌珠穆沁大马群》(2018)等。《草原的节日》寥寥数笔,一组蒙古汉子欢快地搭肩踢腿舞蹈得以呈现,看着他们,就像听到了踏着节拍的强烈节奏。《摔跤手出场》线条多了不少,摔跤手甩开的长袍、飘起的衣襟、雄健的跨步,传递出他旺盛的生命力。137*309厘米的大幅作品《乌珠穆沁大马群》中,马匹绘满了画面,既看不出马群是向人前踏行,也看不出马群是向天边飞驰,但是,就是令人感到马群的巨大生命力!或许画家正是通过模糊的、聚集的、色彩不一的马匹,传递了草原上健康的旺盛的热烈的生命。

画展中一幅幅以音乐为主题的写意画作,同样也让我读出了画家对生命的感悟。感觉画家是将乐曲的抽象与写意笔触的抽象融为一体。其中《乐之灵》(1999)、《乐队之一》(2001)、《如泣如诉》(2008)、《小提琴声》(2015)等读起来特别有味道。《乐之灵》(1999)是由尺幅不大的10幅以乐队指挥身影为主题的组合。我于音乐完全外行,充其量就是个普通听众,但是看到杨刚笔下这10位指挥家,却像是看到了卡拉扬在维也纳新年音乐会上的轻松潇洒,看到了小泽征尔来华演出时的热情洋溢,看到了郑小瑛在北京音乐厅的认真讲授……寥寥数笔,指挥棒下的不同乐章便传到观众耳中。创作于2001年的《乐队之一》,我想或可称之为《乐队·印象》:小提琴、中提琴、大提琴、竖琴、双簧管、单簧管、圆号、小号等,统统看不见,但指挥家健硕挺立的背影,提琴手们似现非现的屈腿,令人感到,画面上就是一支庞大的交响乐队。图中心高大的指挥家,似在淡定地指挥着千军万马。站在此画前,只觉得乐声气势磅礴,响遏行云,荡气回肠。这就是画家笔下的生命力,令人久久不愿离去。

《如泣如诉》(2008)和《小提琴声》(2015),是触动我心灵的两幅水墨画。主题都是提琴独奏,但传递的意境完全不同。《如泣如诉》一图中看不到琴,只有中年演奏家微微前倾的身姿和若隐若现的弓弦。虽十分洗练,但观众可充分感受到提琴手完全沉醉于自己的演奏。这是经历了生活的磨难,渐渐失去棱角的中年人的心声。《小提琴声》画的是一位微胖的老提琴手,躬腰背对观众坐在椅子上拉琴。与前者不同,画家虽然也是以洗练的手法描绘了老提琴手演奏,但却给提琴涂上了一抺橘色。正是这橘色的提琴,让人感到这把提琴是老琴手的生命依托。虽然步入老年,但只要有提琴,他的生命便会充满活力。从这两幅画的创作时间看,杨刚也经历着从中年向老年的转变,对生命的体验或许也有了不同感悟。《小提琴声》画的是他自己吗?杨刚在《绘事随缘》一文中说:“从北京画院退休,我开始在家里画。‘入境庐’是我的斋号,意思就是像陶渊明讲的‘入境皆为庐,心远地自偏’,‘上有天堂福,下有入境庐’。我一进入境庐,就感觉到了天堂,一拿起画笔,或者思考艺术问题的时候,就感觉有神仙附体,觉得是最幸福的时候。我把艺术当成我生活的一部分,很重要的一部分,只要我还能画得动,画画、写字就是我生活中非常享受的一部分。”这段话不正是《小提琴声》一图的文字描绘吗!

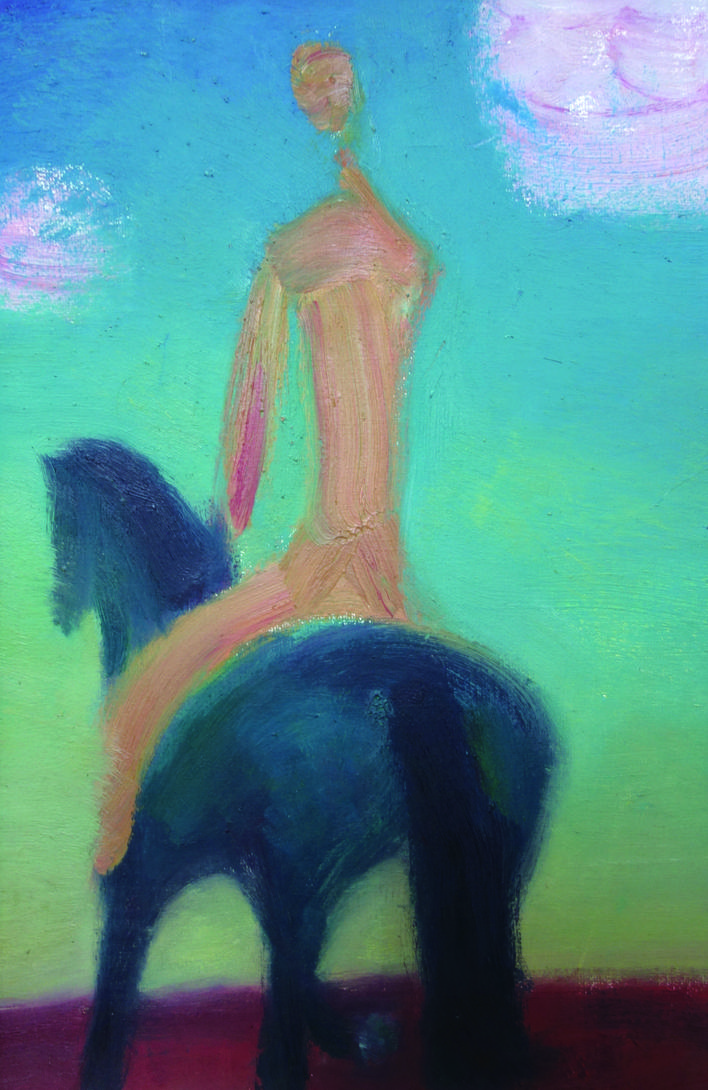

本次画展之名为《自由长旅》。在展厅确实见到了一幅名为《自由长旅》(2004)的油画。画面中心,是位全身赤裸的骑手,骑着一匹无鞍无笼的黑色裸马,悠闲地漫步在草原特有的朵朵白云下。骑手的背影,似在传递着他正在享受着裸骑的自由。单看此画,我想名为《自由之骑》或更好,因为感觉不到“长旅”。没想到,在展会赠送的小画册中,还收录了一幅2017年杨刚拍摄的入庐境中的水墨《自由长旅》。画面仍是赤裸的骑手骑着一匹无鞍无笼的黑色裸马。与2004年的油画相比,马匹在奔腾,长风将骑手的头发高高吹起,另一端是草原与天空相交的遥远天际。看得出,自由的骑手正策马奔向“大漠孤烟直,长河落日圆”的无垠天地。这恰是一场跨越千山万水的追逐长旅!这一年他查出肠癌,这幅水墨《自由长旅》或正是他老骥伏枥的心境表达。

绘于1980年的《迎亲图》,是杨刚绘画生涯中的重要作品。此图是幅长达542公分的长卷。画面人物马匹众多,洋溢着勃勃生机。细读下来,至少可以分成三组:

第一组在中心部分,是新郎前来迎娶新娘。两位新人分别骑在马骔束结红绸花的骏马上。身着湖蓝色长袍的新娘伏下身来跟妈妈拥吻告别,旁边是穿深蓝色长袍的新郎,他心里可能也有些着急,但面部却柔和含情,一望而知就是个性情温和的小伙。他们右侧,是一群骑马的姑娘,应是女方的朋友,她们交头接耳,既是来送女友远嫁,也在憧憬自己的未来。新人的左侧,是前来迎亲的男方亲友。几位妇女打扮得很喜庆,有的身穿红袍,有的头裏红巾,且每人的辫梢上都系着红绸结。她们在回望新人,似在催促:起程吧,我们的路还远着哩!没见前面的小伙子们已跑远了!

第二组在全卷的左侧。画有十几位男方亲友策马疾驰,骑手们个个雄健有力,充斥着饱满的生命力。不过,最前面的骑手有些特别,他们不是一往无前,而是不断回望。细读才知,原来马匹还拉着两个装有包裹的大爬犁。包裹也同样系有红绸,那应是新娘的嫁妆吧。马拉着爬犁,速度自然会慢许多,难怪画家把此景绘于画卷的最前端呢!

第三组是全卷右侧,画的是新娘家的蒙古包。乌珠穆沁草原广袤,人口稀少,走一天也未必能见到一座蒙古包。但新娘家却安支了四座!难道是新娘的娘家人口众多,必得四座包,否则不能容下家中所有人?非也!原来草原上凡某家有大事,亲戚朋友都会将自家的蒙古包迁支到某家帮忙。特别是遇上娶媳妇、嫁闺女这类喜事,亲戚朋友来得会更多。从画面上看到了五六辆俗称“草上飞”的大轱辘车,车旁是七八匹屁股朝外,正在低头吃食并饮水的骏马,可见它们长途跋涉很劳累。马群旁还画有一头坐卧在地上的大骆驼。这些均是牧民迁移时必备之车驼。

《迎亲图》画的是女儿出嫁告别母亲的瞬间,但却把草原上人们的情感,以及从服饰、居所、交通工具到相处方式等生活习俗都绘于纸端。特别是画家在图中描绘了女儿出嫁、亲友相聚这一场景,正是他长期在草原生活,对那里深入了解所致。我从这幅长卷感受到的,不只是画面上对明朗欢乐生活的赞颂,也想象到画家是怀着极大的诚意和热情,领着观众去接近画面后闪烁着的多色调的丰富灵魂。相信多少年后,人们为研究未受工业化影响的原生草原文明,会像研究《清明上河图》那般来研究《迎亲图》。这也是我作为一个文物历史学者,对《迎亲图》的着迷之处。

《自由长旅》一路看下来,在不断赞叹的同时也在想:是什么造就了杨刚作品中一以贯之的积极意蕴?我想应是草原的广袤天地与牧民的博大胸怀。2019年他在时隔近40年后,又创作了油画《迎亲图》。绘画的介质变了,从纸本到油画。笔法也变了,从工笔到写意。但主题却未变,仍是女儿远嫁,在马上伏身与妈妈拥吻告别。我猜想,杨刚在他生命快要终结时再次创作此画,一定是想起了曾经给予他温暖与快乐的牧民们。