山依旧,水依旧,初夏的温哥华海滨,海风带着未完全消退的春天余韵轻抚着游人的脸庞。鸽子自由地飞翔,不知是谁撒下了一地的爆米花,引得鸽子四面八方纷纷飘落,鸽子的小嘴一啄一抬头。围观的孩子比大人多,有蹲下的,有站着的,都不由自主地把小手里的爆米花也撒落在地上。老人慈祥的微笑和孩子的天真相映成趣。看着看着,我的思绪不由得回到了30多年前的晚春,我抬头望了望离海滩不远的一座大厦,那些年,住在25楼的一位老人,只要天晴,就会兴冲冲地带着一包爆米花乘电梯下楼,在有树荫的长椅前撒下满地爆米花,然后满足地坐在长椅上看鸽子、看小孩、看带孩子的父母、看孩子的爷爷奶奶,看他们,也是透过他们回望她自己在人生路上的一段段、一程程……她就是胡蝶,我敬仰的电影界前辈,我的忘年交,在她生命的最后10年,我们相识、相知、相交。在她健在的时候,我有幸和她一起完成了《胡蝶回忆录》的撰写,忠实地记录了她一生走过的道路,任凭在她身后依然谣言不断,有编造的,有凭臆想杜撰的。马君武指责的诗,历史已作了回应,沈阳失守之夜与张学良共舞的谣言系日敌中伤也已大白于天下。屈身于戴笠之说一度甚嚣尘上,随着时间的推移,各种史实浮出水面。戴笠胡蝶的故事越编越离谱。私生女之说言之凿凿,有信的,认为是新发现,有不信的,盖查证胡蝶生平、年龄对不上。这一流言是在胡蝶逝世几年后流传的,胡蝶自然无从辩说,即或她生前听闻到,我想以她的个性,她也不屑辩说,因为她的亲友们都知道胡蝶婚后因宫外孕,手术后就不能生育,她的一对儿女都是从潘家近亲中过继的。谣言止于智者,大致如此。

相识于温哥华

认识胡蝶是1978年的事,那时我刚从国内来到这块新大陆,虽然这个城市已有100多年的历史,但较诸世界其他大城市来说,她还是年轻的。温哥华有来自各国的移民,也有人说,这里是藏龙卧虎的地方,这句话不无几分道理,我就是在这里认识了心仪已久的30年代影后胡蝶。

那时我在温哥华的中侨互助会工作,这是一个专为华侨、华人服务的机构,我工作的一部分是负责妇女组的英语学习。有一天,英语教师请假,我去代课,一个班十来二十个人,年龄从二十来岁到六七十岁,这些不同年龄不同背景的妇女有一个共同的心愿:学些基本的英语,以作为生活在这个英语社会所必需的基本手段,正因为这样,她们上课时都极认真。我注意到有一位年约五十的中年妇女,脸型很熟悉,但说不上在什么地方见过她。她的衣着、打扮颇有大家风范,衣服色彩、款式很适合她的身份和年龄,在朴素中又含有一股雍容华贵的气魄,举止优雅,谈吐温婉。班里的妇女对她很尊敬,而她却很谦虚,和蔼可亲。大家称她为“大家姊”,但依我看,她实在比称她为“大家姊”的妇女要年轻。点名时我知道她叫“潘宝娟”。当然我也很快知道她就是30年代风靡了整个神州大地和东南亚影坛的电影明星胡蝶,早在上个世纪30年代就和中国京剧大师梅兰芳同船访欧进行文化交流的使者。

来加拿大前,我曾在中国文艺界工作了20多年,对胡蝶30年代在影坛的活动是熟悉的,而且还知道很多关于她的传说,却想不到我们会在这样偶然的机缘下相识,而且成了忘年之交。

温哥华气候宜人,夏天不太热,冬天也不是那么冷,秋冬多雨,也许正是这样的气候,使温哥华的花草茂盛,即使在冬天,草地也是绿茵茵的。胡蝶就住在城市西端区,靠近英吉利海湾的一座滨海大厦的25层楼,这是个一居室的套间,面积不大,但精致舒适。卧室里还摆放着她年轻时和潘有声的合影,那时潘有声离开她已经二十多年了,但从未从她的心中隐退,她的心中永远有他的一角。客厅不大,一面墙上挂着她年轻时的大幅剧照,穿的是民国初期妇女的服装,相片上胡蝶有着大家闺秀的矜持,流露出她的出身和家庭教养。和客厅相连的小餐厅,一张四方餐桌在一角斜放着,是餐桌也是麻将桌。相邻的是小小的厨房,收拾得干净利落。小小的公寓却也不乏热闹,可贵之处在于胡蝶不以名人自居,她总是平等待人,她晚年交了一班过去对她可望不可即的老姐妹,享受平常人的真情友谊。每周总有两天,她会约上一些老姐妹。用她的话说:“搓搓小麻将,输赢也只是几块钱,无伤大雅。”打完麻将,每人将带来的食物和大家分享,或是一起到唐人街AA制吃饭。从这些小事也可以看出胡蝶为人很有节制。她常说:“老人金是政府照顾老人,让老人可以安享晚年,无经济之忧,我们也该知足惜福。”胡蝶一生辉煌,但她不善理财,她从影所得都用于供养家人,虽无积蓄,却也衣食无忧。她乐天知命,随遇而安,晚年在加拿大靠着政府发放的养老金,过着怡然自得的生活。

我好几次在她家见过一位叫“阿权”的六十多岁的男人,很精明能干的样子,帮她买食物杂物等。有时阿权的妻子也会跟着来,来了就帮着打扫清洁、收拾房间。

阿权夫妻对胡蝶甚是恭敬,总称胡蝶“少奶”。后来知道,阿权原是胡蝶在香港居住时的司机,他的妻子阿娥是女佣,和他们闲聊,他们总称道“潘先生和少奶待人和善”。十几年的主仆后来成了朋友,潘有声去世后,家道中落,胡蝶遣散了所有仆人,对潘有声从福建老家带出来的阿权夫妻总有些不忍,胡蝶就资助阿权在香港开了个汽车修理店。阿权凭着手艺、勤恳、诚信居然也事业有成。阿权儿子长大接过父亲的生意,70年代初带着父母移民加拿大。

不管下面是多么喧闹,她家里却永远是那么宁静。从窗口望出去,远处的山,近处的海,使人心情为之一爽。她生活很有规律,早睡早起。天气晴朗的日子,她就会带一包爆米花和花生米下楼,在海边散步。随着她撒下的爆米花和花生米,一大群鸽子和不停跳跃的松鼠就会围在她的身边,她常说,这里的自然景色和这些可爱的小动物给她晚年的生活带来了不少满足和乐趣。

我喜欢听她的声音,听她银铃般的笑声,岁月虽然磨去了她的青春,但并没有磨去她年轻的声音和她开朗的性格。人们常说,听她的声音,很难想象出她已是年近八十的老人。也许是她的声音使我常常忘记了我们之间的年龄差距,于是天南地北,陈年往事,新鲜见闻,无所不谈。她很健谈,也很幽默、风趣,没有时下出名人物的架子,也许正因为这样,她能和任何阶层的人相处融洽。和她在一起,你永远不会感到拘束。

她常说:“退出电影的舞台,但未退出生活,在人生的舞台上,我也得要演好我的角色。”她将“人生如戏,戏如人生”两者融合在一起,她实在是个天生的演员。

认识了她,也认识了和她来往密切的好朋友,于是我不但从自己与她的相处中,也从她的朋友那里更多地了解到她的为人、个性,使我对她更增加了敬佩之情。

撰写《胡蝶回忆录》

大凡对于出名人物,人们对于他们的一切,姓名、出身,乃至生活琐事都有种种传说、猜测、推理,久而久之,竟成了“事实”,以致当事人百口莫辩。对于胡蝶更不例外。

为完成朱先生生前的嘱托,1985年,我开始撰写《胡蝶回忆录》。那时,胡蝶尚健在,所以有很多传言,我都尽我所能,和她一一核对。我看到报纸杂志有很多与事实不符的报道,甚至同一时期的报纸都互相矛盾,在惊讶之余,甚感不平。她总笑着劝我:“我向来不太在乎这些空穴来风,如果我对每个流言都那么认真,我也就无法全心全意地从事电影演员的工作了。”她就是这样一个小事随和、大节不含糊的人。

一、有传言说胡蝶是满族、东北人。胡蝶是地地道道的广东女子,但她的庶母高秀贞(胡蝶父亲的妾,胡蝶亲生母亲是汉人)却是前清皇族旗人,庶母的母亲,胡蝶也尊称为姥姥。胡蝶从影后,很多时候她都跟在胡蝶身边,照料胡蝶的生活。胡蝶一口几可乱真的京白也是跟姥姥学的。也许这是她被误解为满族的原因吧!

二、和张学良跳舞,当年也曾传得沸沸扬扬,事后证明这完全是子虚乌有,是日本通讯社造谣中伤张学良,以引起国人对他的愤恨,转移目标。当时胡蝶正在北平拍外景,由于拍摄时间紧迫,外景队吃住都在一起,根本没有个人活动的时间。后来明星影片公司及演职员曾联名登报声明。此事现在早已澄清,而受舆论伤害的张学良和胡蝶,虽然也曾在同一个城市住过,却是终其一生从未谋面。

三、关于她和戴笠,这是谣传最多的一则绯闻,时至今日,这样的谣传在各种已出版的传记、回忆文章乃至影视片中时有出现,虽然有学者做了深入的探讨,以历史佐证,但以讹传讹,真相竟无以大白。如果说,在我未认识胡蝶前,对这个谣言还有所怀疑的话,在和胡蝶交往十多年后,综观她的个性和为人,我认为这是莫须有的造谣中伤,但我还是亲自向胡蝶求证。胡蝶承认和戴笠认识,也有一般的交往,但并没有如谣传所说的种种情事。谣言止于智者,我撰写《胡蝶回忆录》时,重在胡蝶对中国电影事业的贡献,清者自清,这是我没有将这段谣言的辩诬写入的原因。

这次再版,我就胡蝶生前和她访谈的笔录,对已出版的《胡蝶回忆录》作了补充,将胡蝶所谈到的各个时期的活动和有关历史的记载对照,并摘列出有关人士的文章作参考,排列出“胡蝶年表”。希望能引起读者、关心爱护胡蝶的观众和电影史研究者的重视,作出公正的判断,还历史以本来的面目。

以下是根据《胡蝶回忆录》梳理出胡蝶从1941年到1945年间的行踪:

1944年五六月份之前,胡蝶与全家人在一起,一直处于奔波状态。

1941年12月7日,日军偷袭珍珠港,12月8日美英对日宣战,中国在经历了四年多的抗日战争后,于12月9日正式对日宣战,澳大利亚等二十多个国家也相继对日宣战,第二次世界大战全面爆发。12月25日香港沦陷,其时胡蝶、梅兰芳等名人均居香港。据胡蝶在写书时回忆,香港沦陷后,他们一家又在香港住了将近一年。

当年负责监视在港文化名人的日本人和久田幸助在日本《文艺春秋》杂志上有篇文章谈到1942年将近旧历年底的某一天(胡蝶自己的记忆是该年的深秋),胡蝶上街被街上岗哨的日军无理盘问,言语粗暴。本来胡蝶已在考虑去大后方,这一次人格的伤害和侮辱,加速也加强了胡蝶求去的决心。据胡蝶回忆,她和全家离港是由女童军杨惠敏安排的。胡蝶在上海时就和杜月笙相识,杨惠敏带了杜月笙的信找到胡蝶联系安排,由东江游击队负责将胡蝶全家送到惠阳。在惠阳,胡蝶还因身体过度劳累住进医院,胡蝶说当时还有谣传她去世,出院后继续出发到曲江,在船上住了两个月,才在曲江电信局长李大超帮助下盖了一所简易房子取名“蝶声小筑”。胡蝶一家在曲江住了一年多,其间,胡蝶参与了当地体育运动会的剪彩仪式等诸多活动,报纸都有报道。之后,因战火逼近曲江,胡蝶全家决定取道桂林前往重庆。抵达桂林后,本以为“可以住些日子”,因陋就简盖了房子,潘有声也与朋友组织公司,“经营药品、日用品维持家庭生计”。但日军即将入侵的消息日紧,全家又决定再向重庆方向逃亡。据胡蝶回忆,当时去重庆须经贵州,他们是取道贵州独山前往重庆,到达重庆约是1944年五六月份,天气已是开始热了。她回忆说,一路上是被日本鬼子追着逃难。抵达重庆后,就住在南岸杨虎家。她的这段经历在回忆录中都有描述。

又据1986年3月8日北京《团结报》记者韩宗燕在《吕恩谈胡蝶》一文中提到,吕恩说:“我第一次和胡蝶见面是1945年春天,在重庆。当时我们话剧团上演《小人物狂想曲》,我扮演一个从香港来的小姐。那时剧团的条件差,没有特别的演出服装。演员一般是穿自己的衣服或者是四处去借服装。演出前夕,导演沈浮写了张字条,介绍我去找胡蝶借衣服。要去找一位大明星借东西,我还真有点胆怯。胡蝶是于1941年太平洋战争爆发时香港沦陷以后,在国际红十字会帮助下由香港辗转到重庆的,住在南岸玄坛庙山坡上杨虎家里。我就是在那里见到她的。”

1944年8月,胡蝶应邀参加电影《建国之路》的拍摄,却在桂林拍摄外景时,遭遇日军最猛烈的湘桂总攻击,外景队器材尽失,外景队人员夹杂在逃难的百姓人群中,历尽艰辛,于年底才回到重庆。

1945年暂时息影的胡蝶成了台下观众,出入各种文艺活动场合,和影剧界人士都有交往。同年8月15日,日本投降,抗战胜利,第二次世界大战以协约国胜利宣告结束。

谣言汹汹。但胡蝶晚年已然看淡,唯云:“关于(在重庆)这一段生活,也有很多传言,而且以讹传讹,成了有确凿之据的事实,现我已年近八十,心如止水,以我的年龄也算得上高寿了,但仍感到人的一生其实是很短暂的,对于个人生活琐事,虽有讹传,也不必过于计较,紧要的是在民族大义的问题上不要含糊就可以了。”

胡蝶去世快30年了。这场谣言,也该终结了。

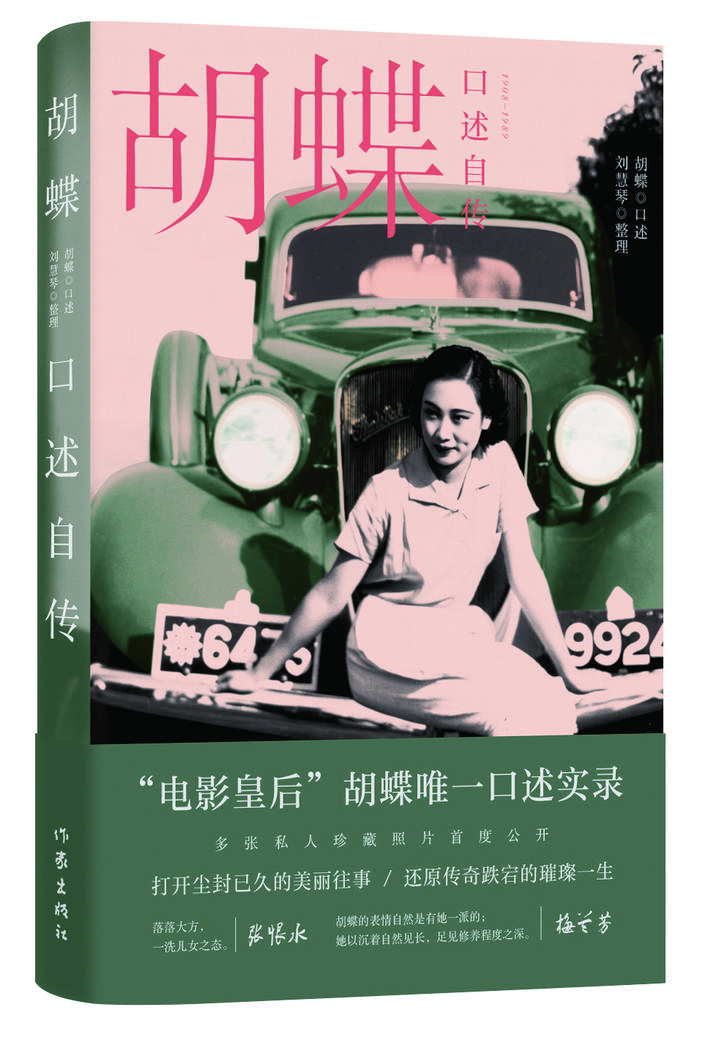

(摘自《胡蝶口述自传》,刘慧琴整理,作家出版社2022年2月出版)