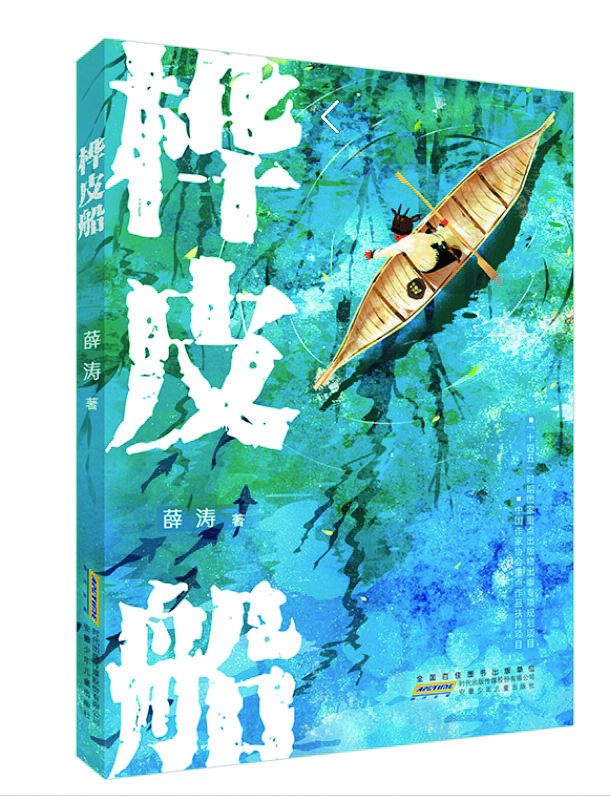

薛涛在最新的个人简介里这样定位自己:大块时间在河边的木屋里读书、写作。“河边的木屋”让我想到梭罗在瓦尔登湖畔建造的小木屋。这个木屋既是物理存在,也是心灵意义上的,是在现实中打造出的桃花源。不管薛涛个人的生活写作的转向与梭罗有没有关系,都呈现出了一种相类似的指向,那就是把自身投入实验,来具体地感受和思考人与自然的关系、荒野与文明的关系、山乡与都市的关系。把《桦皮船》放置到薛涛整个创作谱系里去看,或许会更加清晰地看到这条小船是怎样载着他驶向了一片更为辽阔浩淼的艺术水域。

薛涛的文学之根从一开始就深扎于故乡东北的白山黑水,但他早期更注重对现实进行诗意的提纯,后来走向对幻想文学中国化的探索,然后从仰望星空回落到脚下的大地。这几年更是身心一同重返乡野,建构并栖息于现实的、心灵的、文学的三个层面的“小木屋”。当我们回顾梳理他近一个时期的创作,从《大自然的邀请函》到《脚印》《小山羊走过田野》,再到新作《桦皮船》,会看到这场躬身力行的庄重实验所带来的精神上的丰厚收获,同时,他也以文学的方式记录和确证了大地对心灵、对文明、对写作不可或缺的意义。正如他本人在一次访谈中所说的:“创作需要的一切大地都会给予。”

儿童文学在薛涛这里常常是一种思想的方法。《桦皮船》强化了这一点。从这个角度看,“桦皮船”是一个象征、一个隐喻、一个意象、一个寓言,是作者驶向哲思之海的载体。但《桦皮船》这部小说不同凡响之处在于,薛涛日臻成熟的文学技艺和深厚的生活积累,为他深沉的哲学思考赋予了生动的肉身。所以对于不同的读者,《桦皮船》可谓是千人千面,提供了多维度解读的可能。

对于一个小读者来说,这就是一个好玩的故事,生活在沈阳城的小学生乌日,有一位来自大兴安岭深处的鄂伦春族的爷爷托布。在假日的某一天,乌日摆脱了一个都市小学生被各种课业束缚的日常生活常态,和爷爷踏上了返回大兴安岭的返乡之旅。这一路遇到了各种各样有趣的人,各种各样有趣的动植物,自然是惊险无比,同时又奇妙无穷。有哪个孩子不想来一场说走就走的探险?所以这部作品的儿童性、可读性、故事性、游戏性让它拥有了轻盈的姿态,诙谐、轻松的语言为深邃的主题插上了飞向童心的翅膀,公路电影般富有质感的画面,流浪汉小说般特有的幽默俏皮的气质,保证了它作为儿童文学作品的纯粹性、文学性。

这当然也是一本非常适合家长和老师去读的书。有惊无险的旅程或许会让成年人反思,把孩子适度地投入大自然的怀抱,理应是他们顺利成长的重要一环。勇敢、坚毅的品质,亲近自然的爱心,处变不惊的意志,一个孩子美好品格的完整建构,肯定不能全部在课堂、在题海、在家庭完成。《桦皮船》作为一部成长小说,把它的教育性深藏于曲折的情节、生动的人物塑造和对自然风貌传神的描摹之中。对于人与万物关系的表达,《桦皮船》的理念体现了作者和鄂伦春民族信仰的统一和契合,人类和他者之间不是予取予夺的关系,而是相互扶持彼此给予的朋友。《桦皮船》在教育理念上的现代性,不是空中楼阁,相反,是一路前行时对有没有丢失什么珍宝的反省,是对老传统和新思维的一并反思后给出的一种可能性。在这种可能性里既包含了薛涛一贯的理想主义情怀,也有着体恤与务实的现实关怀。

当然还可以从生态学、人类学等诸多视角去看《桦皮船》。这就是前面已经说过的这部作品让人印象深刻的一点,那就是它像一个晶体,从各个侧面折射出的光芒,都能照亮一个言说不尽的话题。老托布对于山林的深情,年轻人对于都市繁华的向往,没有对与错。所以《桦皮船》并不是一曲朝向一种渐行渐远的文明的挽歌,至少不单单是这样。它的着力点在于,在那些我们着急抛弃的传统生活方式里,还有没有值得寻回的?有没有可以在这个瞬息万变的时代重新激活的不变的元素?传统与创新有没有可能握手言和并携手前行?在车水马龙的都市街头,当一个从丛林深处走来背着一条桦皮船的人出现时我们不再感到惊讶,当桦皮船不仅能在深山老林的河流中,也能在都市公园的湖泊里自由划行,我们孜孜以求的现代生活,是不是会呈现出更丰富的表情?这一切,薛涛都以丰沛的细节和耐人寻味的暗示,提供了开放式的答案。

《桦皮船》是薛涛个人创作走向更为开阔的审美空间的代表性作品,也是儿童文学最美的收获之一。它让人看到儿童文学在文学本身可以抵达的高度,在思想上可以发掘的深度,在内容上可以开拓的宽度,它是一本能够让人对儿童文学产生敬意的书。