意大利建筑设计师阿尔多·罗西在《理性建筑》一书中指出,针对建筑和城市的关系问题应从一种历史性分析入手,沿着建筑发展的方向延展到类型学、地形学和城市研究方面。必须首先重新看待历史,依靠历史理解去理解建筑,并将其作为建筑“活着”的部分,使其在建筑中得到延续。在此基础上,罗西提倡在设计城市空间及建筑的过程中找到与之相契合的文化特征。这种文化特征不是城市文化一时的表现,而是城市文脉久而久之呈现的一种基本规律。

2009年,在前往米兰理工大学求学的途中,我不止一次在脑海中描绘“时尚之都”米兰的样貌:高楼林立、大路宽阔、车水马龙……总之是崭新的国际大都市该有的样子。然而,当机场大巴驶入米兰市中心时,车窗外不断涌来的街景彻底击碎了我的幻想:低矮的房屋、狭窄的街道、斑驳的石板路,还有看上去至少工作了半个多世纪的电车。几座高楼孤零零地立在那里,用微弱的声音提示着这座城市的当代属性。尽管从表面上看,随处可见的古迹和与之风格匹配的建筑很难让人把“时尚之都”的标签和这座城市联系起来,但实际上,意大利传统文化的精神在此间得到传承,米兰在不断提高民族文化辨识度的同时,不断扬弃外来文化元素,进而演化出一幅独一无二、经久不衰的时尚图景。

米兰当今的城市风格并不是一蹴而就的。过去很长一段时间内,建筑与城市文脉的关系问题一度让米兰的规划者和设计者们感到困扰。第二次世界大战后,随着“马歇尔计划”的实施,意大利迎来了经济飞速发展的黄金期,城市的重建与发展要求建筑行业在艺术与技术层面做出更多尝试。与此同时,在美国已经发展得极为成熟的现代主义风格建筑传入意大利,并与意大利传统建筑风格发生了激烈的碰撞。此种情境下,尽管许多意大利规划者和设计者并不青睐素材、造型单一的现代主义建筑,但考虑到传统的意大利风格建筑需要大量的石料及很长的工期,无法满足城市发展的需求,因而不得不向现代主义风格建筑妥协。几处数十米高的大楼在米兰落成,紧随而来的是媒体的恶评和周围居民的抗议。与周边景观不协调、影响民房光照等问题接连暴露出来。人们开始不约而同地意识到,一座建筑的诞生,不应脱离城市的文脉。

1970年代,现代主义建筑风格开始在世界范围内退潮,一种风格上与之相对的建筑理念开始广泛传播。它提倡不用单一的建筑原理进行设计,而要将城市原有的文化以及建筑风格作为线索来营造新的建筑设计,这种风格被称为文脉主义。

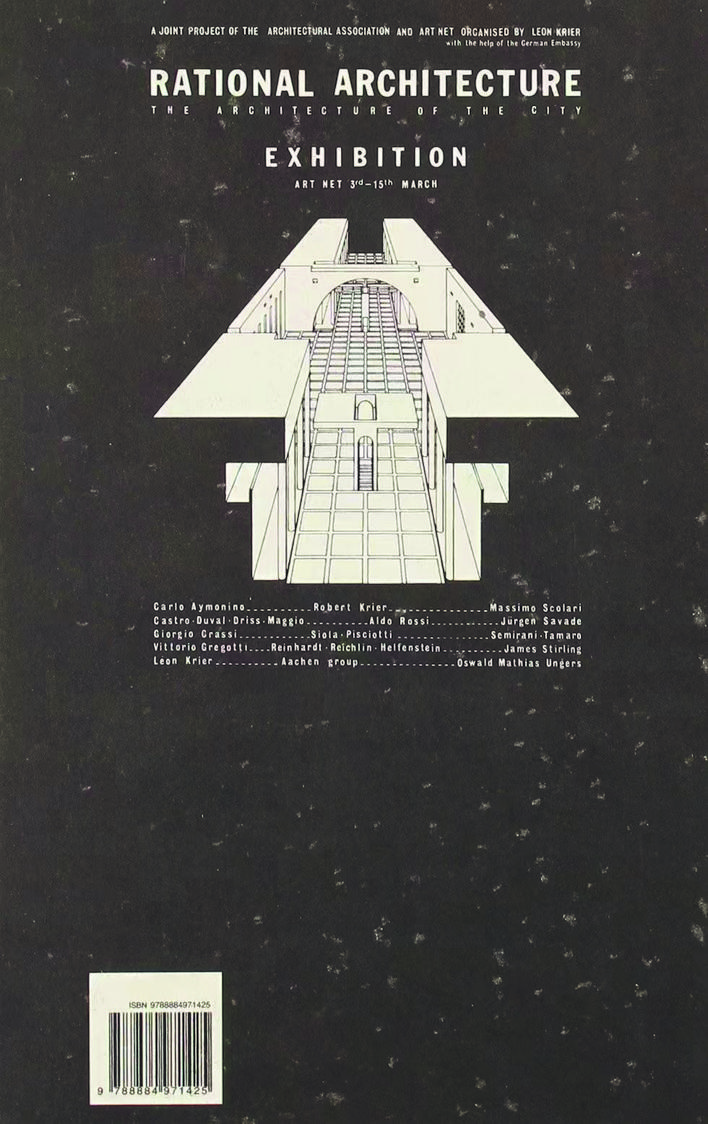

意大利著名建筑设计师阿尔多·罗西在《理性建筑》一书中指出,针对建筑和城市的关系问题应从一种历史性分析入手,沿着建筑发展的方向延展到类型学、地形学和城市研究方面。必须首先重新看待历史,依靠历史理解去理解建筑,并将其作为建筑“活着”的部分,使其在建筑中得到延续。在此基础上,罗西提倡在设计城市空间及建筑的过程中找到与之相契合的文化特征。这种文化特征不是城市文化一时的表现,而是城市文脉久而久之呈现的一种基本规律。文脉主义也不是对城市文化元素的机械拼凑,它要求设计者时刻处理好“新”与“旧”的关系,如对自然理念的造型施以几何学变形、将砖石等传统建筑材料与钢铁、玻璃等新型建筑材料进行有机结合等。

米兰的城市建设在文脉主义的影响下开辟了新的思路。设计者们一面对古典建筑内部合理进行现代化改造,一面有序打造内富传统文化精神的新建筑以保障城市发展需求,并利用城中的古老街道连接新旧区域。这种建筑理念在2015年米兰世博会意大利馆的建设上得到了全面展示。该建筑高35米,由永久性的6层“意大利宫殿”与一系列临时附属建筑组成。场馆借鉴了“城市森林”的概念,带有“分支”的表皮让人联想到原始又先进的技术图像。编织的线条创造出光影、实体和留白,让整座建筑富有罗马雕塑的气息。在这里,城市传统与现代属性实现了有机结合,城市文化的内在价值得到了留存。

当下,许多国家在历经大规模的城市建设之后,开始重视类似文脉主义风格建筑的发展。在旧街区的改造问题上,许多城市不再把注意力放在拆迁工程上,而将工作重心转移至历史文化的发掘与再造。在新建筑的设计当中,更多城市不再过分执迷于现代建筑风格,适应建筑地区周边环境、富有当地历史文化精神的建筑风格逐渐成为了主流。建筑设计师也不再依赖计算机数据提供的模拟效果,他们深入城市内部,积极了解城市文化,体会城市居民精神与物质层面的需求,让更多建筑融入到城市的文脉当中,成为城市文化的参与者。