城市建筑起源于美索不达米亚平原,作为文化遗产重要承载的图书馆也起源于此。图书馆不仅是人类文明遗产的宝库,也是人类相互对话、学习及理解的场所。英国牛津大学詹姆斯·W.P.坎贝尔院士的《图书馆建筑的历史》,就是一部从建筑角度探究世界图书馆历史的集大成之作,书中所写无不透露出图书馆作为市民“第二起居室”“第三空间”的价值所在。

建筑与人相互塑造,彼此成就,以凝固的音符谱写出人类文明发展的历史篇章。城市建筑起源于美索不达米亚平原,作为文化遗产重要承载的图书馆也起源于此。

1938年,F.S.菲茨杰拉德在给女儿的信中对鹿特丹的建筑发出一声赞叹:“说来也怪,鹿特丹竟是现代建筑的中心。”当我在2018年来到鹿特丹时,还未看到菲茨杰拉德这句旅途中意外所得的赞美之词,对于什么叫现代建筑也一知半解,虽惊鸿一瞥,却真切地感受到这座欧洲小城多彩建筑给予匆匆过客的暖意。站在一个广场中,我吃着路边快餐,一边是精致十足的大穹顶菜市场,一边是温馨静谧的现代化公共图书馆。它们都具有创意化的设计,身入其中,便不由自主地被其所感染。喧嚣与安静相邻,市井的烟火与文化的熏陶相得益彰。身处曾获“欧洲文化之都”的市立公共图书馆内,我几乎看不到任何欧洲古典风格的影子,它却无不透露出图书馆作为市民“第二起居室”“第三空间”的价值所在。

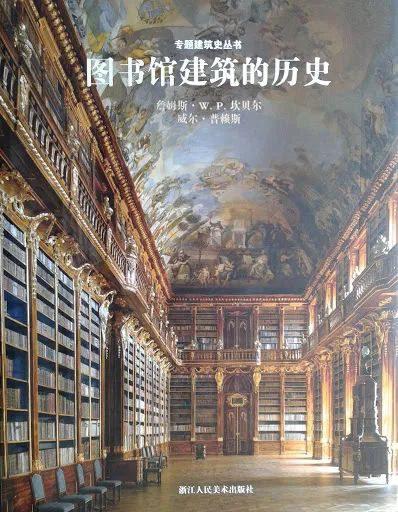

不同于欧洲的中世纪修道院图书馆、洛可可时期奢华风格的图书馆以及我国的古代藏书楼,鹿特丹市立公共图书馆代表着当代的世界图书馆建设的方向:建筑外形各异,但在内部的设计和利用的理念上愈来愈趋同,空间的价值尤为重要。它已然成为市民的学习中心、研究中心、创新中心、娱乐中心、交流中心。它应是我们工作的智囊团、学习的补给站和休闲的大脑广场舞基地。

英国牛津大学詹姆斯·W.P.坎贝尔院士的《图书馆建筑的历史》,就是一部从建筑角度探究世界图书馆历史的集大成之作。随着作者的笔触,读者的步履可以从古代世界的埃卜拉图书馆走到中世纪的马拉泰斯达图书馆,从16世纪的圣马可图书馆走到17世纪的埃斯科利亚尔宫图书馆,从18世纪的乔安娜图书馆走到19世纪的哈特菲尔德宅邸,再从20世纪的纽约公共图书馆到走向电子时代图书馆未来的中国国家图书馆。

21世纪,我国图书馆的发展可谓日新月异,朝气蓬勃。依托经济高速增长以及全球化的融合,新建的图书馆建筑层出不穷,类型多样,功能各异,大多体现出图书馆是城市重要文化景观和市民文化中心的职能。在很多大城市,既有单体达到10万平方米工程面积的超大型图书馆,即将对外开放的上海图书馆东馆总建筑面积竟高达11.5万平方米,也有遍布城市大街小巷的“城市书房”和自助借还机。空间的创新带动了服务时间的延伸。

2005年9月,东莞图书馆推出24小时的开放式自助图书馆,读者自助服务的理念便在全国最早实现。到2007年底,东莞图书馆又推出自助借还机(俗称图书馆ATM机),深圳图书馆开发研制“城市街区24小时自助图书馆”,将其作为“图书馆之城”的组成部分,24小时服务的自助借还机已拓展到全国范围。后来,24小时无人值守图书馆如雨后春笋,越来越多地出现在市民的生活圈中。他们甚至摆脱了传统建筑的束缚,以“小而实用”的风格使得服务半径缩小不少。

作为公共文化服务重要组成部分的图书馆,越来越多的社会力量加入其中。它们的体量虽然不大,却胜在别具一格的建筑设计和夺人眼球的地理位置。比如,北戴河阿那亚社区的“三联书店海边公益图书馆”因孤零零地矗立在海边的沙滩上,被称为“孤独图书馆”;北京怀柔的“篱苑书屋”的名气来自于图书馆本身的设计与周围自然环境的有机融合。建筑前有水塘,后有大山,周围是成片的树林。主体是玻璃和钢的混搭结构,用4.5万根柴火棒将其包裹。这两个图书馆都获得过国内外多个设计大奖,蜚声中外的赞誉并不为过。还有利用现有建筑改造而成的图书馆,比如锅炉房改造的云冈图书馆、新农村建设样本的河南莫沟村窑洞图书馆。这些无一不体现出建筑设计及空间利用上的独特性。

当然,此类型图书馆也伴随着一些争议,被贴上了“名不副实”“网红”等标签。更具有争议的是,作为公共图书馆的天津滨海新区图书馆因为极具风格化的设计被很多人指责为华而不实。在互联网环境下,图书馆建筑的属性和价值观是否需要进行调整?

1981年世界建筑师大会华沙宣言指出:“建筑学是为人类创造生存空间的环境的科学和艺术”。图书馆建筑科学方面的体现便是“凝固”的实体见证“不断生长着的有机体”,而艺术方面除了遵循科学的发展,也体现出个性,以彰显其人文艺术价值。

用艺术化的设计和空间的再造来吸引越来越多的市民变成读者,让更多的公众了解图书馆,这是图书馆发展的基础。图书馆不仅是传统意义上的知识存储和学习之所,也是市民的交流中心。在互联网环境的今天,尤显重要。

朱光潜先生在《谈美》一书中认为从狭义的“用”来说,美是最没有用处的。但“真理在离开实用而成为情趣中心时,就已经是美感的对象……所以科学的活动也还是一种艺术的活动”“穷到究竟,一切哲学系统都只能当作艺术品去看”。

建筑不仅具有收容人类身体的物理价值,它的作用更体现在赋予城市精神坐标的美学价值,就像图书馆这种文化场所的价值不仅是人类文明遗产的宝库,也是人类相互对话、学习及理解的场所,因为有了建筑的艺术之美,让每个孤独的个体更渴望将其成为灵魂的安放处、思想的庇护所。