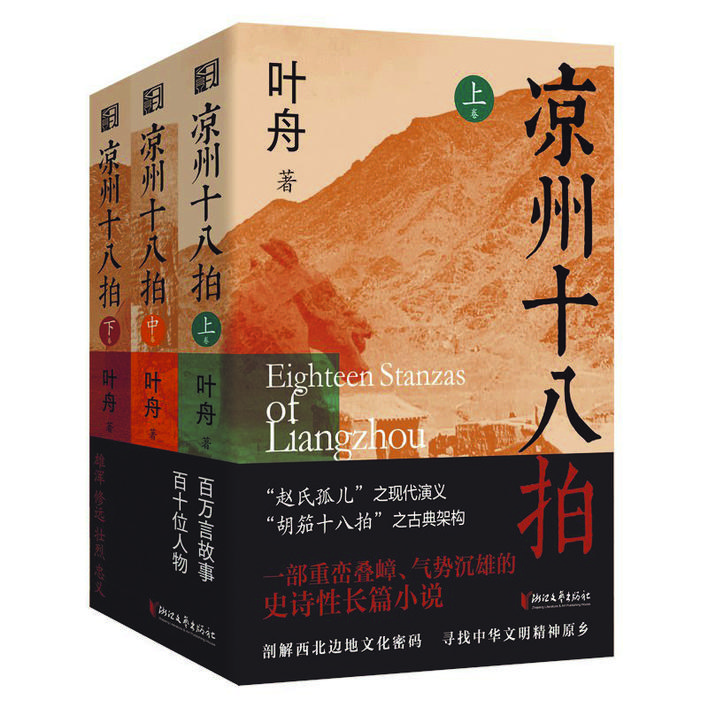

继《敦煌本纪》之后,叶舟又一部百万字的长篇巨制《凉州十八拍》面世了。这样的体量在近些年的长篇小说创作中是少见的,是一个浩大的创作工程。当长篇小说达到一定的体量之后,就不仅是一个篇幅问题,所谓“量变带来质变”,它的性质也会随之发生变化,从主题的开掘、素材的积累与选择、人物及人物关系,特别是情节安排以及与之相关的叙事结构都会是一种“超级”存在。

如果硬要去简单地概括《凉州十八拍》的内核,我以为它是一部向古典文化、向经典、向中华人文精神致敬的作品。其实,不仅是因为叶舟生长在西部,他的创作起步于西部,更重要的是他对西部、对河西走廊、对丝绸之路的重新发现。他以一系列的写作唤醒了那片沉睡而神奇的土地,让我们关注到中古文化南迁之前那片文化原乡的意义。用叶舟的话说,他要用他的写作擦亮那一块“锈带”。为了这一宏大叙事,他不得不构筑起一个长篇的巨型建筑,选择浩然正大、苍凉悲壮的风格,启用古雅与地方语混杂的语言,尤其是对经典的化用,使这部作品呈现出繁复深邃的复调叙事。小说取题“凉州十八拍”,显然来自传诵千年的《胡笳十八拍》,这首音诗结合的汉乐府经典是为民族和解、远嫁匈奴而后又归汉的蔡文姬的泣血之作。这首诗作与《凉州十八拍》的题材有着天然的文化亲缘关系,对它的借用不仅为作品赋予了久远的时空色调,而且为作品找到了叙述的旋律,虽然是书写,却把读者自然而然地引入声音的审美境界。叶舟如同一位行吟诗人,以茫茫的西部大地为背景,在苍凉的乐声中开始了他的讲古。

与叙述内容相关性极强的是作品对《赵氏孤儿》的化用,可以说,《凉州十八拍》就是一个“托孤”的故事。说它是一部繁复深邃的复调小说,也是因了它的几重托孤。第一重托孤是铜马。铜马铸造于汉代,为的是祈祷上苍消弭灾祸,保天下太平。当年一共铸造了七尊,分埋于河西大地,每当大乱,铜马显灵,而谁拥有了铜马,谁就会得河西天下。《凉州十八拍》里非常重要的线索,甚至可以称为主线的就是各方势力围绕铜马展开的生死较量。军阀、地方政府、土匪与民间,各种力量为了铜马上演了一场又一场生死战。在这部作品中,铜马是一个重要的文化符号,如同图腾,也如同号令金牌,从盗墓者手里无意中得之,到续家,再到左家,又回到续家,最后托付给了权家,最后由权家的女婿顾山农守护。对顾山农来说,这是重于泰山的嘱托,是关系世代文化传承的命脉,也是关乎河西大地安宁的压舱石。为了这一重托,顾山农忍辱负重,苦心经营,称得上“卧薪尝胆”。第二重托孤是为了保全续家的香火徐惊白。当年,正是为了保住铜马不落入军阀和土匪之手,盗马贼集团几乎将续家灭门,只留下了刚出生不久的儿子徐惊白,连同铜马一起,先后托付给了凉州权家,而续门的兄弟们则结成了生死同盟,隐姓埋名,蛰伏在凉州城内,守护着他们的少东家,千辛万苦,前赴后继,直到徐惊白长大成人。这一层最接近于“赵氏孤儿”母本,其象征意义也更接近于中华文化基于血缘关系的家族传承,无疑是对河西文明赓续的本真诠释,也是对新生力量的希望与信心所在。再一层托孤是沈阁兰母子。与前一条线索相比,这条线显然偏重于现代文明,不仅因为沈阁兰是北平的大学生,而且因为与她发生亲密关系的马超、刘北楼等人也都是河西新兴力量的代表。沈阁兰因为寻兄来到凉州,不想落入了军阀的手中,最后带着身孕也被托付给了权家。最后一层托孤就是红军西路军。《凉州十八拍》的故事时间是从晚清到现代,集中于共和至上世纪三十年代中期。小说的最后,红军北上,西路军遭到重创,为了保存残存的革命种子,在党组织的领导下,以徐惊白、刘北楼为首的河西进步人士克服重重困难,从马家军手中将红军战士营救出来,辗转送往延安。这部作品的故事虽然复杂,但万川归海,几重托孤的结点都收拢在权家,收拢到了顾山农的承平堡。多重托孤、多重文化,起于古典而结于革命,演绎成了一部中国近现代的史诗。

《凉州十八拍》是对古典的致敬,同时也是一部新生之书、少年之书,一部突破了传统的成长小说。其实包括《敦煌本纪》在内,虽然叙述的时间久远,包孕着化不开的传统文化,但它们都洋溢着强烈的少年情怀、青春的热情和成长的渴望。这里面有着叶舟对传统、对敦煌、对河西走廊的理解,虽然故事中的河西不再水草丰美、人烟稠密,成了一条“锈带”,但如同那尊埋在地下的铜马一样,它始终是年轻的、青春的,始终是张扬的、冒险的、进取的、血性的。当时的西部虽然凋败,却是不老的,仿佛停留在边塞诗中,始终显示出一种汉唐气象。在《凉州十八拍》中,这样的情怀与气象是徐惊白和与他一起成长的小伙伴,他们从一群到处惹是生非、不谙世事的顽劣少年,一步步成长为敢于牺牲、具有忧患意识与家国情怀的热血青年。而年轻的精神激荡在作品中各个年龄段的人物身上,他们是尹先生、朱先生,是马超、刘北楼,是北疆“死士”、凉州刀客。是故,要重新定义青年写作,重新定义成长小说。文化与美学意义上的青年不一定是生理年龄上的青年,成长小说更不应该只是通常意义上生命个体从小到大的养成。甚至,青年也好,成长也好,其主体不一定是人物,它可以是任何一个主体,诸如社会、时代、民族、国家与文化精神。所以,《凉州十八拍》将笔触伸向辽阔的西部,伸向远古的年代,从“胡笳十八拍”唱起,召唤出永远年轻的精神与力量,让一种成长的力量灌注到当下,再次奏响奋进、抗争与永不言败的新的青春。

不仅是人文精神,同时也是一种审美方式,《凉州十八拍》体现出一种奔涌浩大、敢于进击的气息。这样的态度需要一方舞台,这个舞台就是作品的一百四十万言。有了这阔大的舞台,叶舟可以在上面上演令人头晕目眩的花式叙述,呈现出杂糅了各种腔调的复调叙事。小说的叙述底色当然是现代的,是在西方小说叙事体式影响下定型的白话新小说。但在以此为叙事主声部的同时,我们体会到了史传的叙事智慧,感受到了民间文学的古朴浑厚,它的节奏无疑有白话说部与章回小说的影子,而故事套故事的手法显然受到了文言小说的影响。上世纪80年代的先锋叙事给了叶舟叙述视角上极大的自由,可以不断地变换叙述视角,在转述与呈现,在顺叙、倒叙、插叙、补叙中自如切换。我们不时可以看到非虚构的笔法,甚至穿越、悬疑也在作品中有了立足之地。

我以为,这才是长篇小说的气象与本性。长篇小说就该有这样一种精神,有众多的人物、宏大的主题、史诗的题材和海纳百川的审美气度。它不需要纯粹,相反,应该摧枯拉朽,万物皆备而生生不息。幸运的是,叶舟与这样的长篇相遇了,他振衣河西,铁马热血唱大风,为这个时代奉献出了难得的黄钟大吕。