杨志鹏的长篇小说《汉江绝唱》以“汉江上游的第一大峡谷”黄金峡作为故事的发生地,以在卫门创立航运业的禇氏家族第二代乡绅褚天柱作为叙事主人公,建构了上下六代人、东西三千里的宏大叙事框架,讲述了汉江航运的百年变迁历史。杨志鹏这种驾驭素材的能力,建立在多年创作积累的基础上,而对家乡的热爱、对地域文化精神的执着,又促成了他以达观的态度,对汉江航运随着生产力的提升和经济社会发展所出现的衰落,完成了一次类似于“庄子鼓盆而歌”的绝唱。

从读者的角度看,我是被作品深深吸引了,在阅读时处于“细读”状态。因为我的外爷就是汉江安康段的一名艄公,我小时候经常听他讲“下汉口、上汉中”的经历,朦胧知道了艄公的“死了没埋地”亦即死无葬身之地的艰辛生存状态,也知道了由安康出发去汉口和汉中两个目的地的“汉半年”的航运历程:由安康水运货物到汉口,西东两千余里,需要半年时间;到汉中虽然距离近,东西四百余里,亦需要半年时间,而其中缘由,除了逆水行舟,就是艰险的黄金峡。感谢杨志鹏,从对作品的阅读中,我对汉江艄公的艰辛与奋斗、喜悦与悲伤、执着与无奈,有了更具体、更形象、更集中、更典型的了解。

从专业阅读的角度看,我最关心的是作品的创新点。作品只有发前人所未发,才能更新我们的认知,把握看世界看生活的新秩序,从而实现“原来生活可以这样看”的文学功能。以此为观测点,我以为《汉江绝唱》有四大创新点值得关注。

其一,采用了心理现实主义的创作方法。心理现实主义是20世纪末在国际上流行的一种创作方法,其主要特征是小说家们在现实主义的描写中都不同程度地融进了包括现代主义在内的非现实主义成分。与这些小说家不同的是,《汉江绝唱》的叙事有着浓厚的东方文化色彩,小说将叙事主人公褚瑞生设定为一个“意生身”的逝者,此时的他已经成为依“意”所化之身,而非父母所生之身。他虽然化作人形,但精神独立地存在于宇宙之中,不受时空约束,来去自如,瞬息万变。所以小说一开始就写道:“三天后回到老家卫门,褚瑞生才确信自己死了,他清清楚楚地记得自己是在武汉中心医院去世的。”小说结尾则写道:“褚瑞生按照老和尚指引,他看到了一团光,感到了一股强大的引力,犹如进了一条温暖的隧道,他被一股不可抗拒的气流包围,他感到了从未有过的舒适,接着他像投进了母亲的怀抱,无比温柔、无比安详,一瞬间他失去了记忆,进入了一个无法言说的境界。”前者的“意生身”属于佛学中的“中阴身”层面,而后者则上升为禅的彻底解脱境界。小说就在褚瑞生死后继续关注现实的“意生身”的中阴层面上,展开对黄金峡的航运历史和人生百态的平凡生活叙事,其中不断穿插唐兴寺智空师傅的点化和点评。随着黄金峡旅游开发区的建设及百年航运的终结,褚瑞生的灵魂获得解脱,进入禅的境界,结束了叙事。这种叙事类型既承接了“全能型叙事者”的叙事自由,同时又给杨志鹏结构各种素材、转化历史和现实的时空、编织一个完整的故事提供了方便,更重要的是能“我思故我在”式地充分展开对作品主人公生存状态的展示和生存反思的挖掘,从而使小说成为一个精妙的艺术品。

其二,塑造了禇氏家族两代乡绅形象。以血缘纽带为基础的亲属关系,是我国农耕文明最基本的社会结构要素,聚族而居则是最基本的形态。聚族而居就需要有谋生能力过人、乐于奉献、善于凝聚人心、为族人所认可的族长。禇氏家族从褚天柱开始,靠山吃山,靠水吃水,靠汉江吃汉江,他成为汉江船运的禇氏家族的第一位族长。

不同于陈忠实《白鹿原》中靠土地吃土地、经营农业的白嘉轩族长,这个定居于卫门的禇氏族长,依靠三千里汉江,发展卫门的汉江船运,其视野和胸怀显然超过了关中农村白鹿原上的白嘉轩。他凭借聪明能干,加上船运具有广泛的联系社会的机会,娶了汉口船王的女儿孟云朵为妻,从此成为黄金峡航运的龙头老大。褚天柱的核心价值是族长面子和船队利益,其实质则是维护自己族长说一不二的地位。基于此,我们才能理解他为何不惜钱财要与官府结缘,给儿子谋求国民党军少校保安队长的职位,理解他为何坚决不承认儿子褚瑞生所爱的女人吴点点的家族地位,企图扼杀这对青年人的爱情,理解他在土改时期县上组织万人批斗会前夕自沉汉江的决断。

禇氏家族的第二位族长褚瑞生,即小说的叙事主人公,在船队经营与家族治理上,承袭了父亲的治理传统。他一方面将亲情带入船队管理,建立起一种虽没有血缘联系但有家人温情的“拟亲属式”管理结构,收留孤儿杨雄,设身处地给予帮助,与之建立起胜于兄弟的情感联系,使之成为船队最重要的骨干成员,成为在他生意被骗、身陷囹圄时帮他化解困难的人,也成为他一生的挚友;另一方面,家族的面子也是其重要的价值导向,因而对于父母为他选定的妻子,那个集泼辣、大度、聪明、韧性于一身的杨翠屏,尽管并无情感冲动,他也能委曲求全。但毕竟时代在变化,较之于褚天柱,他也有不同于父亲的地方。一方面,在唐兴寺智空和尚的点化下,褚瑞生获得了“变则通”的智慧,即在变通中寻求家族的安全与发展,在变通中寻求船运事业成功,在变通中感化族人,在变通中获得社会价值实现的满足感。“变则通”使得这位族长左右逢源,不仅具有人情味,还具有超越性。国民政府时期,他是叱咤风云的国民党军少校保安队长,与国民政府县长配合默契;新中国成立后他又出任新政权的航运大队队长,与坚守在秦岭深山的华阳根据地游击队长、解放后成为洋县县委副书记的孙天成交情深厚;当社会发展经历曲折时,他与孙天成一同遭遇诬陷、身陷牢狱,平反后依然对家乡寄予深情,出任卫门村委会主任,在汉江航运陷于停顿时带领族人发展山丘产业。另一方面,经营汉江船运的商业活动大获成功,也使他开始敢于突破父母之命媒妁之言的婚姻模式,大胆寻求爱情。对于沦落青楼的吴点点、刘甘露,他不持偏见、敢爱敢为,即便因为吴点点身陷烟花而得不到父亲的认可,他也要为怀孕的吴点点办一场没有双方家长出面的迟到的婚礼。可惜这个“把点点姑娘从棒客吴宝山的手中夺回”的英雄救美故事,在吴点点死于难产的悲剧中谢幕。卖艺不卖身的烟花女子刘甘露,因其聪慧达理、善解人意而赢得了褚瑞生的爱情,可惜她在国共内战中不得不带着孩子离开大陆去台湾,让褚瑞生承受了天各一方的离别之痛。这两场凄美的爱情故事,构造了人物内在“性与礼”的情感冲突张力,丰富了褚瑞生的形象,使其个性色彩更鲜明,情感内涵更厚重。

乡绅治理是中国乡村社会治理的核心,在中国现代社会由乡村转型为半乡村半工商业的变迁中,《汉江绝唱》所描述的褚天柱和褚瑞生这两代汉江航运业主兼乡绅的形象,有着传统乡绅渗入现代工商业管理的特殊意义和价值。这在当代中国文学史上应当说是一种特殊贡献。

其三,揭示出社会事件生成的“平行四边形合力”。这是小说中最能显示作者塑造形象、描述事件、编织情节的功力的地方。社会事件生成的“平行四边形合力”理论是恩格斯在1890年9月21—22日致约·布洛赫的信中提出的。晚年恩格斯在总结历史唯物主义原理时指出:“历史是这样创造的:最终的结果总是从许多单个的意志的相互冲突中产生出来的,而其中每一个意志,又是由于许多特殊的生活条件,才成为它所成为的那样。这样就有无数互相交错的力量,有无数个力的平行四边形,而由此就产生出一个总的结果,即历史事变,这个结果又可以看作一个作为整体的、不自觉地和不自主地起着作用的力量的产物。”恩格斯之所以提出这个原理,意在避免将历史唯物主义简单化、公式化,并提醒我们看待历史事件时一定要注意到“许多单个的意志的相互冲突”,“其中每一个意志,又是由于许多特殊的生活条件,才成为它所成为的那样”,这样才能看到鲜活的历史事件背后的必然性。

杨志鹏在《汉江绝唱》的情节编织中,非常重视特殊的生活条件所造成的人物不同的立场和视角,这也导致在小说所描绘的历史事件中的每一个人,在对待同一问题时,总是有自己的利益倾向,而这不同的利益倾向在交织中又存在着最大公约数,从而促成了历史事件的发生,构成了小说的情节。这在褚天柱为褚瑞生谋求国民党军少校保安队长的情节发展中,表现得最为充分。

迟东亮是国民党汉江工处的处长,负责汉江航运的治安,但这个汉江工处只能管汉江沿岸,管不了可以随时逃进深山的土匪,县级自治以后,成了增加政府开支而无实际作用的“鸡肋”,砍掉汉江工处成为定局。迟东亮不得不考虑他的退路和后续财路,这就促使他要将此情况告知家大业大的航运帮主褚天柱以换取利益。褚天柱觉得,如果让自己的儿子谋求到黄金峡保安队中队长的职位,资本与权力合为一体,那就可以形成黄金峡航运的垄断地位,财源滚滚,于是两人一拍即合。汉中警察局副局长董吉德熟知内情,可以打通关节,最重要的是将来遇事可以获得褚天柱家的财力支持。张进安县长也考虑结交褚天柱,既能减少财政开支,又能利用乡绅的力量建立民团,打击危害治安的土匪,保证一方平安,而委任队长也就是一纸文书的简单事情;同时还可以让保安队行使征税权力,按照参议会通过的航运征收法案税率,每年给政府财政增加两万块以上现大洋的受益。当事各方最大公约数就是褚天柱放一点血,用金条银圆打通各方关节,然后各得其所,黄金峡保安队就在此基础上产生了。整个情节编织得圆满无瑕,令读者既感到自然而然,又清楚地看到了历史事件那内在的“平行四边形合力”及其必然性。

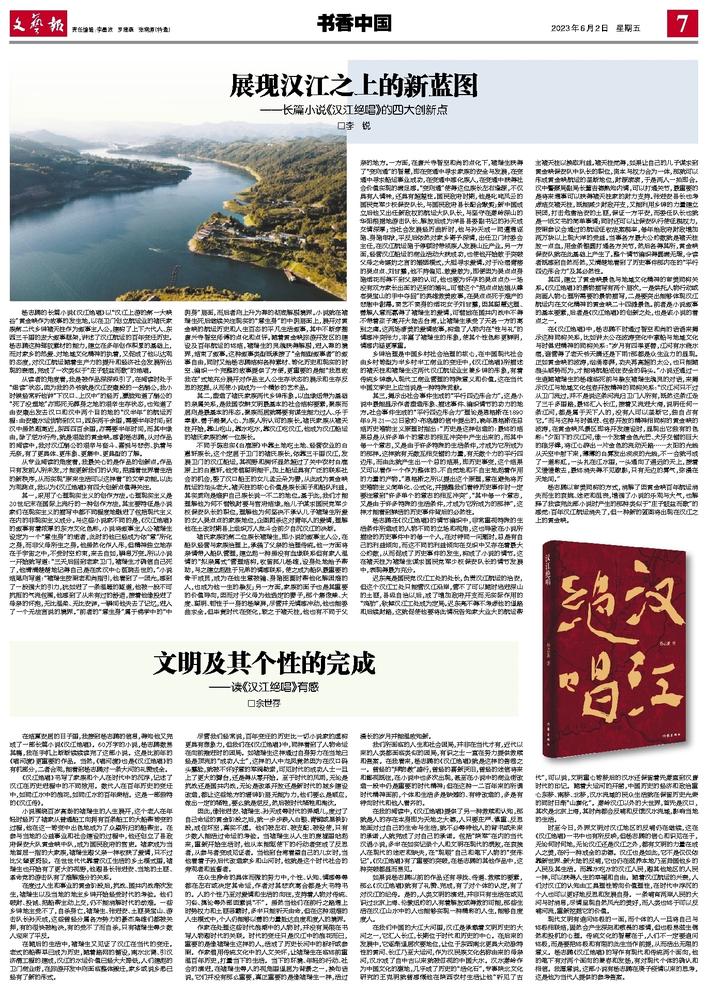

其四,建立了黄金峡景色与地域文化精神的审美同构关系。《汉江绝唱》的景物描写有两个层次,一是烘托人物行动或刻画人物心理所需要的景物描写,二是要突出能够体现汉江航运内在文化精神的黄金峡二十四滩景色。前者是小说叙事的基本要素,后者是《汉江绝唱》的创新之处,也是该小说的看点之一。

在《汉江绝唱》中,杨志鹏不时通过智空和尚的话语来揭示这种同构关系,比如讲太公在波涛变化中掌船与地域文化与时俱进精神的同构关系:“岁月有四季更替,江河有水涨水落,谁管得了老天爷天晴还是下雨?那都是众生业力的显现。正如黄金峡的波涛,汹涌澎湃,功夫再高超的太公,也只能随浪头顺势而为,才能将航船送往安全的码头。”小说还通过一生追随褚瑞生的杨雄临死前与挚友褚瑞生魂灵的对话,来揭示汉江与地域文化包容开放精神的同构关系:“汉江河只不过从卫门流过,并不是说这条河流归卫门人所有,既然这条江走了三千多里路,最终汇入长江,接着又流进大海,说明任何一条江河,都是属于天下人的,没有人可以垄断它,独自占有它。”而与这种与时俱进、包容开放的精神相同构的黄金峡的波涛,在黄金峡风景区即将开发建设时,显现出它独有的色彩:“夕阳下的汉江河,像一个发着金色光芒、犬牙交错的巨大的狼牙棒,将江心辟出一片金色的流动天路……太阳的光线从天空中射下来,薄薄的白雾发出淡淡的光线,不一会就弓成了一道彩虹,一头扎在江水里,一头通向了遥远的天上,接着又慢慢散去,最终消失得不见踪影,只有无边的雾气,弥漫在天地间。”

杨志鹏以审美同构的方式,消解了因黄金峡百年航运消失而生的哀婉、迷茫和沮丧,增强了小说的乐观与大气,也解释了我读完此部小说时产生的那种类似于“庄子鼓盆而歌”的感觉:百年汉江航运消失了,但一种新的蓝图将出现在汉江之上的黄金峡。