在结夏安居的日子里,我接到杨志鹏的信息,得知他又完成了一部长篇小说《汉江绝唱》。60万字的小说,杨志鹏数易其稿,我在手机上断断续续读完了这部小说。这是比前年的《唱河渡》更重要的作品。当然,《唱河渡》也是《汉江绝唱》的有机部分,二者合观,能看到杨志鹏对一条大河的礼赞成全。

《汉江绝唱》书写了家族和个人在时代中的沉浮,记述了汉江在历史进程中的不同效用。数代人在百年历史的变迁中,如同江水中的浪花,如同江水的百年荣枯。这是一部独特的《汉江传》。

小说围绕百岁高龄的禇瑞生的人生展开,这个老人在年轻时经历了禇家从普通船工向拥有百条船工的大船帮转变的过程,他在这一转变中出色地成为了众望所归的船帮主。在参与当地的公益事业和社会建设的过程中,他还创立了县政府保安大队黄金峡中队,成为国民政府的官吏。禇家成为当地首屈一指的大家族,禇瑞生跟父亲一样收获了爱情,只不过比父辈更斑驳。在世世代代靠着汉江生活的乡土模式里,禇瑞生也开始有了更大的视野,他跟县长张进安、当地的土匪、革命党的游击队有了难解难分的关系。

在度过人生和事业的黄金阶段后,抗战、国共内战渐次发生,禇瑞生以及当地的地主乡绅开始经受时代的考验。他们破财、投诚、把船帮主动上交,仍不能消解时代的劫难。一些乡绅地主受不了,自杀身亡,禇瑞生、张进安、土匪吴宝山、游击队长孙天成,这些曾经分属各方势力的豪杰枭雄们都被关押,有的很快被枪决,有的受不了而自杀,只有禇瑞生等少数人迎来了平反。

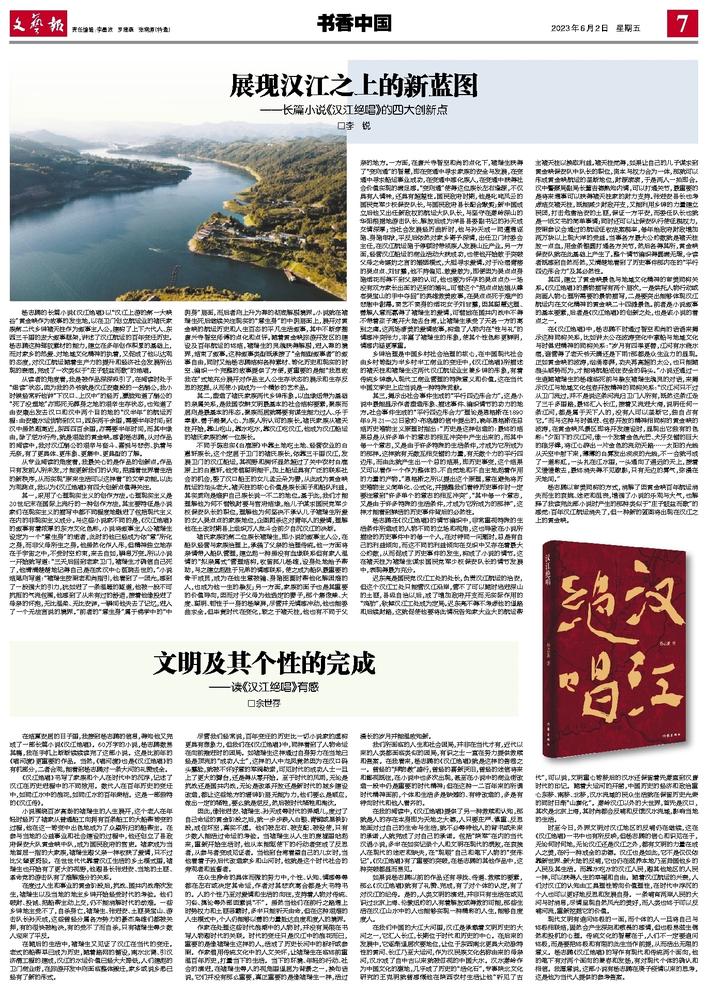

在随后的生活中,褚瑞生又见证了汉江在当代的变迁。老式的船帮早已成为历史,随着路网的铺设,南水北调、引汉济渭工程的建成,汉江的水运价值已经大大降低,人们建起的卫门商业街,在旅游开发中则面临整体搬迁,家乡或说乡愁已经有了新的形式。

尽管我们经常说,百年变迁的历史比一切小说家的虚构更具有想象力,但我们在《汉江绝唱》中,同样看到了人物命运在向前推进时的困局。如禇瑞生这样通过自身努力在当地已经是顶流的“成功人士”,这样的人中龙凤竟然因为在汉口码头露脸,就被不怀好意的军阀勒索,可见时代的成功人士一旦上了更大的舞台,还是得从零开始。至于时代的风雨,无论是抗战还是国共内战,无论是改革开放还是新时代的城乡建设改造,都让这些地方的缙绅阶层无能为力,他们要么是顺应,做出一定的牺牲,要么就是逆反,然后被时代牺牲和淘汰。

因此,像张进安、禇瑞生、孙天成等时代的弄潮儿,度过了自己命运的黄金阶段之后,就一步步跌入白银、青铜或黑铁阶段,成住坏空,真实不虚。他们被左右、被支配、被役使,只有少数人能活过命运的考验。当禇瑞生从人生的废墟里站起来,重新开始生活时,他从本能驱使下的行动者变成了反思者,从参与者变成见证者。当他到台湾看望自己的儿女时,当他看着子孙后代改造家乡和山河时,他就是这个时代社会的旁观者和监督者。

在众生挣命的具体而微的努力中,个性、认知、情感等等都在左右或决定其命运,作者对其悲欢离合都是大书特书的。人的个性乃至对爱情和生活的向往,支持着人物对传统、习俗、舆论等外部因素说“不”。虽然当他们在前行之路遇上时势权力和土匪恶霸时,多半只能听天由命,但在这种艰难的人生模式中,个人仍能够以善的力量抵达自度和度人的境界。

作家在处理这些时代浪潮中的人物时,并没有局限在书写人物跟时代的关联。时代的变迁只是汉江中的浪花而已,重要的是像禇瑞生这样的人,活成了历史长河中的标杆或参照。作家借用传统文化中的人文关怀,让禇瑞生在临终前重温百年历史,打量当下的生活。当下的环境、年轻的行动、社会的演进,在禇瑞生等人的视角里退居为背景之一,换句话说,它们并没有那么重要,真正重要的是像禇瑞生一样,活过漫长的岁月并能温故知新。

我们所面临的人生和社会困局,并非在当代才有,近代以来的人类都面临类似的困局,有识之士一直在努力提供救赎和答案。在我看来,杨志鹏的《汉江绝唱》就是这样的答卷之一。曾经的“拜物教”盛行,曾经的喜新厌旧,曾经的迷信将来和鄙视既往,在小说中也多次出现,甚至在小说中的商业街改造一段中仍是重要的时代精神;但在这种一二百年来的所谓时代精神面前,个体和生活多是缺憾的、有待改造的,多是有待向时代和他人看齐的。

在我的阅读中,《汉江绝唱》提供了另一种救赎和认知,那就是人的存在本身即为天地之大德,人只要庄严、慎重、反思地面对过自己的生命与生活,就不必等待他人的背书或未来的承诺,人就完成了对自己的承诺。包括“陕军”在内的当代汉语小说,多半在如实记录个人和文明在现代的溃败,在哀挽人在现代的迷茫和缺失,在“现眼”自己和笔下人物的“变形记”。《汉江绝唱》有了重要的突破,在杨志鹏的其他作品中,这种突破都显而易见。

如果说杨志鹏以前的作品还有寻找、传道、救赎的要素,那么《汉江绝唱》就有了礼赞、完成,有了对个体的认定,有了对汉江的纪传。是的,人类文明的演进,并非只有生活在或见识过北京上海、伦敦纽约的人有着解放或得救的可能,那些生活在汉江山水中的人也能够实现一种精彩的人生,能够自度度人。

在我们中国的大江大河里,汉江是承载着文明历史的大河之一,它汇入长江,长期位于时代和历史的中心。在后来的发展中,它逐渐退居次要地位,让位于东西南北更具大动脉特性的黄河、长江乃至大运河,作为汉民族文化名称由来的母亲河,汉水成了自中古以来就被忽视的中国大水。汉水秦岭作为中国文化的腹地,几乎成了历史的“活化石”,专事陕北文化研究的王克明就曾感慨他在陕西农村生活让他“听见了古代”,可以说,文明重心转移后的汉水还保留着先秦直到汉唐时代的印记。随着大运河的开凿,中国历史的经济和政治重心东移、南移、北移,汉水流域的民众生活就在保留历史光荣的同时日渐“山寨化”。秦岭汉江以外的大世界,首先是汉口,其次是北京上海,其时尚都会反哺和反馈汉水流域,影响当地的生活。

时至今日,外界文明对汉江地区的反哺仍在继续,这在《汉江绝唱》一书中也有所反映,但杨志鹏的信心和识见在于,无论何时何地,无论汉江还是汉江之外,都有文明的力量在成人之美,在行一种成全的功德。汉江也是如此,它不是仅仅依靠新世界、新大陆的反哺,它也仍在滋养本地乃至异国他乡的人民及其生活。而靠水吃水的汉江人民,跟其他地区的人民一样,可以获得人生的幸福和自由。随着汉江航运的兴衰,人们对汉江的认知由工具理性转向价值理性,在时代中浮沉的个人也可以更好地反思和发展自身。一条哺育两岸人民的大河与时消息,尽情呈现自然风光的美好,而人类也终于可以反哺河流,重新挖掘它的价值。

现代文明有追问终极的一面,而个体的人一旦将自己与终极相联结,固然会产生深刻和敬畏的感情,但也极易滋生偶然和投机的心理。传统文化的智慧在于,人们不一定要追问终极,而是要把终极和有限的此生当作前提,从而活出无限的意义。杨志鹏《汉江绝唱》的写作有现代和传统两个面向,他的笔下有对两个面向的兼容和发扬,有对现代个体的确认和相信。我愿意说,这部小说有杨志鹏在庚子疫情以来的思考,这是他为当代人提供的参考答案。