莫言是一个以不断在文体上探索著称的作家,这次他以更传统的形式创作剧本《鳄鱼》,或许标志着一次返璞归真的新征途。

莫言在早期中篇《透明的红萝卜》里,找到通感的修辞(或不是修辞而是真实经验)、以敏感的主观感受应对外部粗犷世界。从《红高粱》开始,确立一种可以游走在历史的任何时间空间的、身份模糊的全知型第一人称视角,并“建成”了他诸多文本的发生地“高密东北乡”。再后来,他创作出《怀抱鲜花的女人》等具有寓言色彩的超现实小说,大家更为熟悉的长篇小说大师莫言,更是不遗余力地在每一部长篇中进行新鲜的结构冒险,这些持续的文体探索使莫言在小说艺术上不断攀登着一座座高峰。

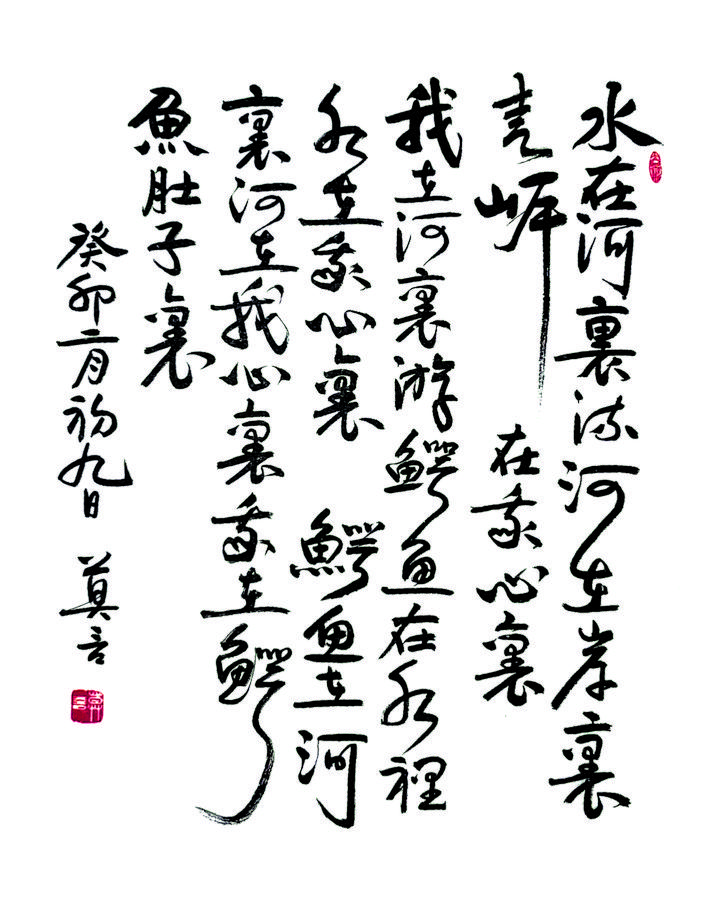

但莫言从早期创作《白狗秋千架》起,就在同时向小说灌注一种与普通人共呼吸的写作者的心意。心意质朴而感性,使他的小说产生后劲强烈的情感冲击,也使他对形式的探索与掌控不高蹈于文本之上,而是切实地符合文本内容。简言之,莫言根据要创作的内容和主题寻找书写形式。比如,他要写中国从解放初期到千禧年50年间一个村庄四代人具体的历史变迁,构思多年而未找到落实这个故事的形式,最终发现了佛教“六道轮回”这种足以串起“第一人称视角”的形式主线,一气呵成,一个多月完成《生死疲劳》初稿。莫言2009年开始构思《鳄鱼》这个故事,也是发现鳄鱼的生长与环境制约的密切关系之后才意识到鳄鱼可以隐喻人类的欲望,他在《检察日报》工作时“积累”的“有个性的、栩栩如生的贪官形象”才得以醒来,他把客居海外的贪官及其周围的各色人等写得活灵活现。在剧本里,“人的欲望就像鳄鱼一样,如果有足够的空间和营养,便会快速生长……决定鳄鱼生长快慢的是养它的柜子,而决定贪官贪腐程度的是他掌握权力的大小与制度对权力的限制程度”。

正如李洱在《从〈晚熟的人〉看莫言小说的变化》中所说,莫言在《晚熟的人》中采用的第一人称,相对于过去,发生了变化,他“使用的是标准的第一人称,必要的时候他会整段或整章引入他人的讲述,其讲述者用的也是第一人称。不仅如此,作者还会干脆挑明,整部小说的讲述者就是莫言本人……小说却因为这种人称以及叙述人身份的独特性,被赋予了非虚构色彩……莫言是以此为活生生的现实赋形立传”。我认为这是莫言在小说创作上返璞归真,以此更直接地写现实。戏剧创作方面,莫言也经历了从夸张、繁复、追求新颖到走向平实、古朴的过程。这个转向也契合莫言直接写现实的意图。

莫言此前的剧本《我们的荆轲》的故事发生在荆轲刺秦王时代,他加入大量当代人的思维和语言,讨论人如何处理名垂青史这个欲望。莫言有天马行空的想象力,有不断打破观众预期的“反高潮”思维,做出布莱希特式离间效果,但这部戏现场观感却有一丝“不洋不中”“不古不今”。莫言在小说里虽言说激情让狂欢语词泥沙俱下,自然有波澜壮阔的恢宏之美,但戏剧却需要人物自然的表演,需要更为实在的框架将内容沉淀下来,让观众慢慢体悟人物的悲欢离合和作家的思考。戏剧是比小说更有限制的艺术体裁。

莫言在与张清华对谈的文章《在限制的刀锋上舞蹈——莫言访谈》中,对戏剧的限制感已有很深认知,谈及戏曲韵脚这个语词限制,他说“有限制才有创造,完全没有限制是没有创造的,高端的艺术创作,往往都是在限制的刀锋上的舞蹈”。谈及舞台的局限,他说“舞台上演出的东西确实处处都有限制,而小说可说是几乎漫无边界,你可以玩文字游戏,可以弄虚的,可以装神弄鬼,写梦境、写魔幻,但是舞台上必须实实在在”。他也坦言自己戏剧创作的影响源,最早是民间戏曲,接着是中国的曹禺、郭沫若,外国的莎士比亚、萨特等,他尤其提到以老舍为代表的人艺的戏剧系统是脱离西方戏剧影响的有北京语言风格的民族化戏剧。

《我们的荆轲》追逐现代派感觉,《鳄鱼》则是一个发生在封闭空间、趋于传统叙事的剧本。但我们依然不能说《鳄鱼》走的是中国戏剧传统,一方面,《鳄鱼》的说理意图有萨特的影响;另一方面,《鳄鱼》靠台词体现复杂人物关系和性格的写法,更偏向吸取过西方传统的曹禺。很难说曹禺的《雷雨》《日出》和《北京人》没有在初遇戏剧文本的莫言心里扎根,化成“何为戏剧”的基础,帮助他在几十年后写出《鳄鱼》。

“鳄鱼”是个角色,也是男主角单无惮内心不断膨胀之欲望的具象化身,这种象征写法,可能依循了《北京人》,曹禺以外貌酷似古人类“北京人”的一个野蛮大力士角色,象征中国传统大家庭里的懦弱男人所缺乏的生命力量和简单果决之性格;这一正面形象,也可能来自尤金·奥尼尔的《毛猿》,莫言似从曹禺处间接收获了西方戏剧以象征性意象塑造人物的方法。

鳄鱼会说话,是莫言作品一直都有的魔幻思路,但他让鳄鱼在剧本最后几页才暴露它会说话(暴露它是一切事件的旁听者),并抵达与无惮合二为一的隐喻之局,完成对无惮的审判(或说自我审判),这增强了我们阅读时对悬念的期待和对必然结局的接受。故事跨度十年,刚刚卷款逃往海外的无惮处于财富巅峰,他的物欲、色欲、食欲、权力欲早已大获满足,第一幕他的五十五大寿是喧哗闹剧,而整部剧是这个人一步步被曾经为满足贪婪欲望造成的结果啃噬,直至坐吃山空、妻离子散、众叛亲离。到了最后的第四幕,他身边仅剩下这头无限生长却无食可吃的鳄鱼,也就是他内心无法被再次满足的欲望本身。俗世繁华落得凋零梦。

莫言坦言他那本戏剧感极强的《檀香刑》里的人物是脸谱化的,《鳄鱼》也有这个特点,脸谱化不一定是缺点,也可能是一种写法。比如说,“诗人、作家、民主斗士”牛布,牛布的“当代艺术家”女友灯罩,无惮那个善拍马屁的亲信慕飞,等等,因其典型的脸谱形象,受众易于辨认出对应的现实。莫言坦言,《鳄鱼》对贪官的描摹,源于他记者时代的实际观察,无惮比早年忧国忧民的长篇《酒国》里的贪官们更真实。莫言笔下的无惮,有非常清晰的从乡村穷孩子靠文学修养一路上升、进入足以稳固生活的无爱婚姻、掌控权力后在大工程中捞油水并满足自我欲望以至最终落马这条生命线,这也是贪官中比较普遍的生命线。

无惮的情人“瘦马”,是剧中戏份最多的女性角色。“瘦马”一指人瘦,二可能以“瘦马”在中国古代的“雏妓”之意隐喻这名18岁就跟从无惮又打胎三次的情人的身份。她的聪明泼辣、虚荣空虚,使我想起曹禺《日出》里的陈白露,剧中最为日常而精彩的妻妾争吵,照见女人之间不幸命运的共联。她们在无惮生活里被其利用的处境,照见无惮这个无情之人无法对他人产生共情与爱的人格状态。他无法爱的人还有孩子,无惮的儿子以自杀作结。最终使这个自诩“爱国”也确实思乡不可回的贪官真心忏悔的,是他意识到自己一次次间接杀死已出生或未出生孩子的深重罪孽。私人的、贴近的、具体的恶,比造伪劣大桥害死人的抽象而遥远的恶,更能唤醒这个“晚熟的人”。

莫言在小说里通过人在大量事件里的行为来展现更为复杂丰富的人性,但用同样的方式来写戏剧人物却不易。不过,以语言体现人物是必须的。无惮大唱《秦琼卖马》的段落,亦是生动描画人物自怜自恋的手法。莫言也像人艺前辈忠于北京话那样,将富有山东特色的俏皮话和动作附加到人物身上。

最后,我想说说为何不花哨的传统叙事也能具有传奇性。莫言显然意识到,一个拥有那条生命线的贪官,在海外必然会经历类似的自我毁灭,这个从底层到发迹再到犯罪与灭亡的故事就是戏剧传奇,无怪于莫言会让牛布以无惮的经历为素材写书发财,比无惮更无耻的人们顺利转型为体面人,这也是莫言想要我们去回味的传奇故事里的直接现实吧。