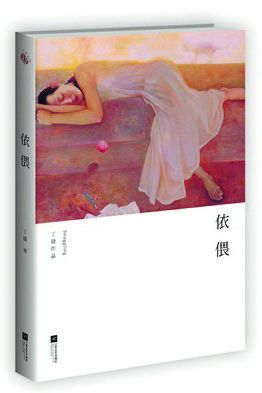

小说《依偎》封底上,苏童说作者把“坚硬的死亡写得极其柔软,把柔软的爱情写得无比坚硬。它是现实的,也是虚幻的;它是破碎的,也是斑斓的”。如果顺着这个意思,我想说,作者丁捷仍旧把思考光束投向了人性与拯救,但他手段异乎寻常地峭冷扎心:一边把残酷与温暖的对比度,调到尖锐晃眼令人不敢直视的地步,一边又把苦难者临终的灵魂缠绵,写得爱意葱茏又往外汩汩渗血。

这种叙述引发我的视觉联想,是山脊上昼与夜分割线的剀切,是深不见底黑暗中跃动着的殷红,是忽然瞥见自己闪在利刃寒光上的身影。小说中写到,因车祸意外邂逅的两人,通过垂死之际的灵魂相爱,终于完成了对各自破碎人生的安抚与修复。想来,小说的依偎是“透过你看见我”那种冥冥连结。书中所附插图,介于具象与抽象之间的黑白明暗,演绎着一切男女生死善恶来去的阴郁诡谲。我愈发对作者凭空揣测起来:他拿灵捷的文学虚构,消化了怎样粗粝的人间真实?以看似科学确凿的灵魂存在,去穿透何等稠浊的肉身经验?小说中安芬所说的人死后聚集起来的灵魂团,会不会是作者悲悯与想象的动力源?

在最后“依偎”二字出现前,作者尽显把控节奏的沉稳谙熟,且早已将依偎的里里外外层层写足。甚至小说临近结尾,都还是让两位主角不紧不慢做两件事:一边在冰天雪地中跋涉寻找传说中的藤乡,一边讲述各自的不堪过往,在彼此的故事里游走、交织、观照、重生。叙述在走走停停中交错推进,两个破碎灵魂在回忆中照镜般渐渐拼凑出各自原先的模样,以及他们粘滞的成长背景、倍受人性撕扯的凄凉经历。就像安芬说的,“如果我从此帮你捡回自己,那我就会坦然接受这份爱”,“我们同时出现在这里,同时找到自己。我们是多么幸运啊”。然而真实的他们素不相识,且已在弥留之际。难道爱,尤其彼此拯救的爱,莫非只是超越肉体之后的灵魂依偎?

《依偎》的主体在灵魂世界,但它让人最动容也最觉得可能暗藏喻义的,是他们俨然已成躯壳的肉身经验:作者选择从男女主人公最珍贵的初恋下手,让鸿蒙初开即被褫夺了生命尊严的少年,拖着残存的良善蜉蝣人海。对任何一个人、尤其是初涉世情的少女少男而言,还有什么比这样的戕害更彻底、更决绝?

我更愿意把他们的沦落理解为一种人间普遍之罪。无论初恋的遭背叛与被谋害,初潮的被鄙视还是初遗的被戏弄,纯真的宝贵美好总因权势利欲的残忍行为而无辜蒙难。而围绕他们成长的种种书写无不表明,在凡俗尘世里,他们是残缺者、畸零人:虽长大却实已夭折于青春,永远无法正常地精神成年。这里似乎深埋着被遮盖的莫大喻义,令人禁不住循声测影,浮思蔓延。

也许我们栖身的这个世界就是这般沉重,想象的天堂那么缥缈,下坠之地可能荆棘遍布。中间隔着一道无法逾越的生死之墙,只有灵魂可以自由穿越!故事虽属“荒唐言”,不过作者仍给了我们跂望的微光。正如小说中的安芬所言,“也许我们才是彼此的藤乡。手拉手在一起,才会发现世界的不同”。被抛在大地上的人类,其心智原本也可以重筑天堂,成为种种奴役下的自我拯救者。古老的灵魂之爱,仍应是我们永远可靠的生命信仰。阐释学有句名言:“他人是一条路,一条通向自我理解的路”,正不妨借来为此处“依偎”定义,包括它指向某种深广的人文寄托。