我们的时代也许可以叫做数字时代。一切被数字化,交流、工作、购物、教学、拍摄、驾驶、会议,甚至旅行。我们的记忆被数字化存储、计算、传输:文字、书籍、图片、声音、影像。 我们被数据计算着,被数据记忆着,我们被数据传达着。我们越来越无法触及自身的潜能。在这个数字时代,我们的世界人工智能化了,我们的心灵任由数据自行运转。交往时,我们像微信一样调取表情包。分神时,我们像百度一样检索我们的记忆。写作时,我们像输入法一样选择词语、扩展句子。那么翻译呢?在数据时代,我们如何翻译?谷歌、百度、有道、金山、Deepl等人工智能翻译软件可以瞬间完成大批量文字翻译。我们不再殚精竭虑于一个陌生词汇的意义,不再迷惑于复杂语法的幽暗丛林,不再畏惧于作品深处的观念渊薮。我们为什么还要翻译?我们如何去翻译?

让母语抵达人之存在

译者不应该去翻译不能在精神上触动自己的文字。进一步说,译者,尤其是诗歌译者,需要去翻译那些让母语抵达人之存在和本质的文字

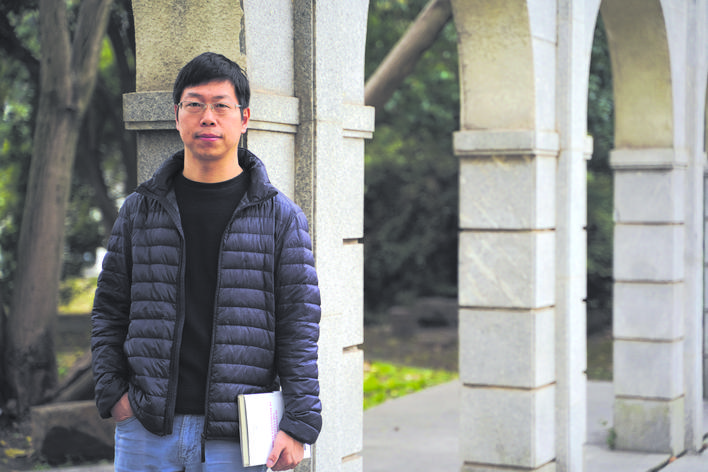

这十几年,在写诗、学术研究之余,我做了一些翻译实践。这源于一种冲动,保罗·利科所谓的“翻译冲动”。在一篇名为《翻译的挑战与幸福》的演讲中,他重申了翻译带来巨大困难和微小幸福。困难和幸福均伴随着安托瓦内·贝尔曼(Antoine Berman)所谓的“异的考验”(l'épreuve de l'étranger)。困难涌现于“异”的差异、遥远、阻隔甚至转化的不可能。幸福则是考验之途中袭来的苦尽甘来的微风,然而这又是转瞬即逝、让人怅然若失的阵阵微风。一路跋涉的翻译者,便成为了“流浪的游牧者”。

然而可贵的正是冲动的无缘无故、无迹可寻,又随时随地神秘袭来。有些文本的召唤构成了旷野中的召唤。在21世纪初的几年,我迷恋于毕肖普、奥登、狄兰·托马斯、布罗茨基、米沃什、洛威尔、沃尔科特、希尼、博尔赫斯、蒙塔莱、萨巴(Umberto Saba)、阿米亥(Yehuda Amichai)、君特·艾希(Günter Eich)、波卜霍夫斯基(Johannes Bobrowski)、彼得·胡赫尔(Peter Huchel)、格特鲁德·科尔玛(Gertrud Kolmar)等人的诗歌,还有庞德、大卫·辛顿(David Hinton)、白英(Robert Payne)等人翻译的中国诗歌。通过英语或德语,我阅读着他们的诗。有时候,会被语言的闪电击中,被情感的风暴袭卷。翻译的冲动就来自于这样的时刻。面对外语里的文字,情动于衷,念念不忘,才想要去翻译。有些人的诗,我会陆续译出几十首。有些人的,我只译了一两首。还有些诗,则在许多年里一直是草稿状态,比如米沃什的那首《在谢滕尼艾》、科尔玛的那首《女诗人》。就像我译过的米沃什《诗艺?》一诗里写的:“诗歌应该写得稀少而又勉强,/写于难以忍受的强迫之下,又必须带着希望。”翻译,即便排除外语的难度,也是勉强的。译一首诗就像是渡一条难以跨越的河流却勉而为之。翻译需要足够强烈而温暖甚至寒冽的冲动。因为幸福是微小的,困难是巨大的。知难而退,或困顿于半路,并非难得一见。正如本雅明在《译者的使命》中所说的,翻译需要关注外语的“成熟过程”,也要关注自身母语“分娩的阵痛”。语言是拥有历史生命的。译者正是敏感于外语尤其是母语之历史生命的人。语言的历史生命来源于对“人的存在与本质”的心领神会。任何具有“可译性”的文本都是在传达人的存在与本质的文本。这样的文本在等待翻译,吁请翻译,召唤翻译。倘若一个译者对人的存在和本质无动于衷,那么定然不可能通过翻译准确、深切、动人地传达出外语作品中的“不可思议、神秘莫测、‘诗性’”的东西。

译者不应该去翻译不能在精神上触动自己的文字。进一步说,译者,尤其是诗歌译者,需要去翻译那些让母语抵达人之存在和本质的文字。然而,正如米沃什所言,具有“可译性”的诗稀少而勉强,不能被完全数字化计算、编码和随意重组。翻译软件可以有效地转换语法,拥有强大的语言和组织计算能力,减少译者的劳苦,但它们不需要领悟人之存在与本质,更不会去感动于那些难以忘怀的一段段生命、一个个时刻。翻译软件无法理解征人在雨雪霏霏时的思念,屈原和但丁在流放途中的痛苦,里尔克倾听天使召唤时的茫然与敞开,洛威尔面对恋人无法心灵相通时的困境。

辛波斯卡与细微的时刻

翻译会让译者感到怀疑一切。外语和母语两个敌人变成彼此的陌生人。陌生人带来的正是“异”的考验和受苦。而这,大概是翻译软件不会有的体验

在翻译之途上默默求索了许多年后,我收到好友余西的邀请:在辛波斯卡去世后半年多,让我翻译她的诗。陈黎和张芬龄翻译的辛波斯卡诗集《万物静默如谜》在大陆广受欢迎。但这本诗集只收录了辛波斯卡几十首诗。余西希望我能在这本诗集之外翻译辛波斯卡更多的诗。此前不久,我正好在北京的叶壹堂买到了辛波斯卡的英译诗集,译者是波兰诗人巴兰恰克(Stanislaw Baranczak)和美国译者卡瓦娜(Clare Cavanagh)。辛波斯卡的诗风与我自己的诗并不一致。虽然她不是我热爱的诗人,但其诗学姿态是能打动我的。她尊重微小的事物,站在弱者一边。她用轻盈甚至卑微的语调写诗。

2012年底,我带着辛波斯卡的诗集来到了德国,在波恩大学访学。我的导师是顾彬。他将在第二年5月获得德语世界最高的翻译奖彼得·沃斯翻译奖。他的获奖致辞名为《翻译的幸与不幸》。他说,翻译会让译者感到怀疑一切。外语和母语两个敌人变成彼此的陌生人。陌生人带来的正是“异”的考验和受苦。而这,大概是翻译软件不会有的体验。但,这种体验却是让译者在幸与不幸、快乐与痛苦、坚定与怀疑之间不断徘徊、穿梭,并得以苦苦跋涉下去的理由或冲动。我们,无论是读者、作者,还是译者,为什么需要这样一种纠结、含混、犹疑、动荡的体验呢?因为我们是栖居于肉身的人,是终有一死的有限的人,不像AI一样可以超越时间、历史、记忆的困扰。

辛波斯卡的诗歌是通往人之存在与本质的一条林中小径,或者说,是一条闹市中人群空出的通道。辛波斯卡的诗置身于人群之中,源于人群,但她又以微妙的反讽与人群保持着友善的距离。她善于捕捉那些细微的时刻,那些不经意间联结了人又无从驻留的时刻。就像她在《旅行挽歌》的开头写的:“一切都是我的,却是短暂的借用。/记忆一无所有,/而只在凝视的片刻,我才占据了事物。”对于身在异国的我,这样的句子,短暂地安慰了我。我就在波恩北郊的冷杉林一个小区公寓楼上翻译着这样的句子。窗外,冷杉发着清冷而宁静的暗绿的光。这是一个建于上世纪五六十年代的小区,居民大多是工人、学生、移民者。我骑着二手自行车,或者乘坐地铁,去市中心的波恩大学听课。我在目光的距离中与行色匆匆的人们共享这个城市,但我并不能进入他们的生活,甚至交谈也是不可能的,虽然我十分珍惜各种相遇。而辛波斯卡在《不期而遇》中写道:“我们之间过于彬彬有礼,/我们说,这么多年以后见到你,多么难得。”在这首诗的结尾,辛波斯卡微妙地反讽了人类的语言,人类的捉襟见肘的交流,并适度赞美了沉默。对于译者,辛波斯卡的语言是友好的。她几乎不动用难以理解的词语,不创造神秘莫测的语法,虽然她善于捕捉到人们在交谈过程中遭遇的“无可奈何”的时刻。至于我后来翻译的鲍勃·迪伦,翻译起来会更容易一些。因为他的抒情诗(lyric)的魅力在于音乐,而歌词在诗性的塑形上并没有占据核心位置。

渡越语言之河

如果人工智能翻译是以同一为尺度,那么,人的翻译,尤其是其中的诗歌翻译,恰恰是以差异为尺度的。唯有守护差异,才能让人之存在与本质显现母语中

正如本雅明所言,翻译并不只是传达“信息”,并不是简单的搬运和翻转。虽然无论在中文、英文还是德文,翻译都有翻转、搬运的意思。当然,在德语中,翻译还有摆渡、渡河的意思。在渡越语言之河的过程中,译者唯有时刻把握方向,观察水流,经受风浪的侵袭,才能勉力前行,抵达对岸。最终上岸的,是一个风尘仆仆的人,一个卸下货物、船客后看似一身轻松实则疲惫已极的人。但在极致的疲惫中,这个人的内心会悠然升起一丝甜蜜的快乐,哪怕这丝快乐那么短暂。因为,他/她来到了对岸。这是一个别样的世界。为了领略、深入这样的世界,译者才会去勉力摆渡。

原文和译文之间到底是什么关系?由于是两门语言,它们在文字的具体措辞和表达上应该相差悬殊。在数字化时代,不同的语言正在趋同,我们的翻译似乎变得省力,甚至译者是多余的。全球化让我们的生活越来越均质化,我们的表达随之越来越相似。这也为人工智能翻译提供了条件。在人工智能翻译中,经过大数据计算的译文与原文越来越一致,甚至毫无偏差。因此时下的翻译出版,越来越要求翻译的准确、不偏不倚,越来越让译者变得像是数字时代的工匠。但译者需要长期学习一门或几门外语,也要长期深入母语的险境。但对于译者而言,翻译是要穿越语言,去体味语言所呈现出来的气息、心灵和精神。我译过一些大卫·辛顿翻译的孟郊后期诗歌。在英语中,大卫·辛顿无论如何努力都不可能准确翻译孟郊。但孟郊诗中的寒冷、虚空、残悴和危陷,可以经由翻译而转移到英语中。译者,正是在语言的摆渡中领会作品深处的带给灵魂的颤栗。就像我翻译到阿米亥的诗句时感到自己的内心被海风穿透,被深渊浸润:“我的爱造就了我,它平淡无奇,/就像初雨中的咸海。”(《两人在一起,又彼此有别》)“正如以前。/我们夜里喝的水,后来,/成了世上所有的酒。”(《正如以前》)

在德国翻译辛波斯卡的时候,我也在翻译君特·艾希、米沃什和蒙塔莱的诗。本来是应王家新之邀,为一本我的翻译诗选做准备的,后来却并没有出版。那时我住在一个德国人的家庭。四室一厅,房东乌利是一位参加过西德学生运动的老先生,和我们住在一起。另一位安德列亚斯是在科隆大学念拉丁语和神学硕士的德国青年。还有一位是年轻的中国女性王敏,在华为德国分部工作。她的男朋友在科隆大学读博士,研究的正是人工智能翻译。他的目标是解决谷歌翻译的技术难题,并相信在不久的未来,人工智能翻译将取代大部分人类的翻译。而我正在进行的诗歌翻译似乎化作了微妙的反讽。

辛波斯卡译完后,我又开始翻译奥登的随笔集《染匠之手》(The Dyer’s Hand)。这是艰难的翻译。相比于诗歌的翻译拥有的自由、想象和情感,散文随笔的翻译就像是肩负意义之轭的苦力。散文随笔首要的任务是传达意义,而不是呈现语调、句法和结构。回国后的一两年内,我继续翻译奥登。诚如奥登对这部随笔集的命名,我的天性必须臣服于翻译的劳作,本来就微小的幸福缩减得微乎其微,大部分时候是与意义及其语法较量而产生的痛苦。后来我翻译米沃什随笔集《旧金山海湾景象》(Widzenia nad Zatoka San Francisco),体会了类似的痛苦。这样的痛苦让翻译变得更加艰难。精神不振,语言迟钝。此时,我真的常常希望人工智能翻译来解救我。尽管奥登自己在《染匠之手》中说过,“每一位真正的诗人对世界的独特看法能够经过翻译而得以幸存。”但他谈论的应该是诗的翻译,而不是散文的翻译。散文翻译的自由和创造显得更不可能。因为稍一改动,意义就会发生很大的变化,似乎成为了另一篇文章。但诗传达的是精神的本质,是可以辨认出来的精神,或者借用本雅明的概念,是具有“可译性”的精神。一首诗在母语中依赖于每个词的音调、色泽、语态和意义。但在译文中,却不再受制于外语,而是受制于母语的音调、色泽、语调和意义。所以,诗的摆渡,允许产生更多的变形。庞德、白英、大卫·辛顿对中国古典诗歌的翻译,就在摆渡中守护并生成了“异”。但这种“异”并不是源于译者个性和风格的差异,而是深潜入精神深渊而凝聚成的“异”。诚如温伯格在《看待王维的十九种方式》(Nineteen Ways of Looking at Wang Wei)中所说的:“在其精神修炼的方式中,翻译取决于译者自我的消解:面对文本的绝对谦逊。糟糕的翻译回响着译者的固执声音——即,不能见到诗人,只听见译者在絮叨。”

在文字表达层面,如果人工智能翻译是以同一为尺度,那么,人的翻译,尤其是其中的诗歌翻译,恰恰是以差异为尺度的。唯有守护差异,才能让人之存在与本质显现母语中。因为差异源于历史,源于生命在时间中的独特印迹。具有肉身存在的译者,正是在语言的难以忘怀的逗留中,才一再调动起翻译冲动。而人工智能,并不是线性的、步步为营、殚精竭虑的“劳作”,它是通过整体性的计算而进行的轻而易举的“工作”,它需要的是数据库和算力。

再后来,我翻译了洛威尔诗选。作为自白诗派的领袖,洛威尔的诗开启了自白派的法则:面向个体自身的幽暗(“我自身便是一座地狱”),人与人之间特别是家人之间的隔膜和矛盾(“十二年后,你转过身去。/你失眠了,你抱着/枕头面对你的空洞,仿佛一个孩子”),世界的疏离和崩溃(“一个虚无主义者想要生活于这般的世界,/却把永恒不变的群山凝视成瓦砾”),生命的漫长和虚空(“我们死去,这多么枯燥、可怕,/不像写作,生命永无休止”)。我在译文中试图呈现这种破碎、纠结、私密、难以解读的生命感受,于是尽量将诗句打碎为不连贯的断句甚至词语,以“传达”这种生命感受。这是20世纪后期以来,人类长期经受着的精神分裂的生活。在21世纪的中文世界里,我们正在剧烈地体验着。这种精神是可译的,尽管要完全明澈地搬运洛威尔的诗句几乎是不可能的。翻译洛威尔,能做的唯有把语调及其精神质地摆渡过来。

洛威尔本人就是译者。他的译诗集名为《模仿集》(Imitations)。他在序言中转述了帕斯捷尔纳克的说法:通常可靠的翻译获取了字面意思,却错失了语调(tone)。而在诗中,语调就是一切。洛威尔翻译过维庸、莱奥帕尔迪、波德莱尔、兰波、里尔克、蒙塔莱、帕斯捷尔纳克的诗,并不单纯拘泥于字面意义上的“精准”对应,而是在语调的传达中塑造一首诗,有时候他会做大胆的改动,以期在英语里,一首译作成为一首诗。语调可以逃离向着另一种语言和文化的转移过程,它能够在另一种语言里浴火重生、死灰复燃。语调,正是本雅明所谓的具有“可译性”的精神。可译,便是可摆渡,便是可以将“异”翻译、摆渡到自己的母语中来,并为其赋予新的语言形式。这样的工作,并不是人工智能可以做到的,至少,不是它从自身内在渴望的、需要的,也不是它所能理解、所需要的母语处于诞生中的困难和幸福。