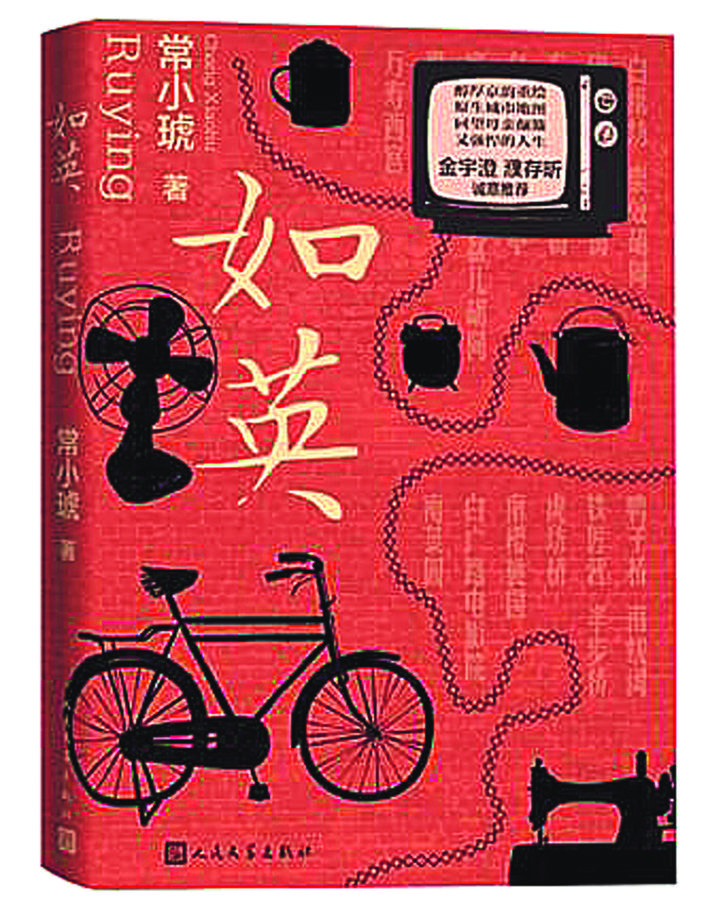

作为土生土长的北京南城人,老宣武区白纸坊一带是常小琥儿时的成长之地,“没事就去走一圈”,漫步和巡游的习惯延续至今。一些个体经验被借用到小说当中,大观园里,一飞和姥爷在凉亭避雨的记忆同样属于常小琥,在追寻意义的河流中翻涌浮沉,打捞那些飘散的旧影残片便是存证之法。

写作《如英》经过了漫长的准备,对语言和思想的掌控固然是一方面,另一面,生活经验的累积,同样决定着书写的厚度。于是常小琥跟父母聊,也跟很多亲人以外的父辈聊,倾听他们诉说过往,哪怕微末。

比起虚构与创造,“重塑”似乎才是常小琥创作更为准确的定位。他不断被一些画面召唤,尝试去重塑它们,“我”被小心翼翼地藏匿起来,附身于每一扇窗、每一棵树、每一块嵌入老建筑的砖石、每一个夕阳黄昏……了无踪迹又无处不在。有迹可循之外,一场奥德赛式的羁旅或许早在常小琥一代人生命里埋好了伏笔。生活本身即序章,那些不得不说出口的终将发出振聋发聩的鸣响。

写“笨小说”,将一切和盘托出

杜 佳:您曾经感叹自己非常羡慕“充满想象力的聪明有趣的写法”,称自己的小说是“笨小说”。读过《如英》,不难感受到扎实的特质。正因那些脚踏实地的建构,小说有非常强的感染力,我想“笨”是不是可以理解为一种方法和态度。请就这一写作面貌谈一谈。

常小琥:我之所以说自己是一个“笨作家”,大约源于一直以来,我喜欢那些硬质粗糙、“大块儿”的东西,有时的确到了不假思索“和盘托出”的地步,这可能就是一种笨。如果一定要解释,我想我希望用粗糙的东西表达细腻的感情,用简单的文字传递出力量,而不是通过技巧和段落上的设计让小说显得高级或聪明。这并非对某种方法的否定,只是我个人的选择。

杜 佳:您曾经谈到写作《收山》的中途很怕被人打扰,整天“精神上特别脆弱”,写《如英》时你的状态是怎样的?

常小琥:写《如英》的这两年被我高度意义化了,简直希望自己每天的生活都在推进这个作品。正赶上疫情,2020年我采访完以后就在家几乎没出门。每天一睁眼就想今天要写什么,反复地想,人物的合理性、他们怎么说话……就跟默戏一样。白天陪孩子,不动笔,只想,到晚上9点孩子入睡开始写作。有时直到凌晨,虽然写完了,但只是把白天想到的写出来,总觉得这个段落、那个部分的感觉还是不对。这特别像雕刻一个人像,轮廓雕完了,眼睛还没擦亮。往往在临睡前,哪怕花十分钟再看一遍,突然感应到这个部分的魂,那是眼睛被擦亮的瞬间。凌晨跳到椅子上把感应到的东西写出来真的很痛快。我承认在技术上、作品的观感上有差距,尤其我写东西比较陈旧,题材或主题有可能不适合现在的年轻人。我更多是为了过程而写,并且越写越慢。

杜 佳:但保持距离本身不是一件容易的事,需要克服一些惯性和压力,写作这件事决定作家不可能完全断绝人际交往。

常小琥:很多事是当局者迷。在写作上,我发现无论跟别人聊什么都是一种观念上的探讨和碰撞,因为你对创作的那点想法,很可能别人也了然于心,就这个意义上来讲,我认为自己是“失语”的,同时又是矛盾的,比如我特别喜欢在写作中见到不同特质的人。所谓不同,不只言谈举止、生活方式,甚至某些生命的根源也有异于常人。比起观念上的碰撞,不同的人看待一件事所体现的多样价值观,才是我感兴趣的。

杜 佳:包括如英在内,您笔下的人物身上都附着理想主义的光辉,这是否也是你自身的投射?

常小琥:还有理想实现不了的悲凉。这对我来说是一个方向,也是一种限制,这使我写的人和事都要背负一些东西。

杜 佳:一个关于写作准备的问题,您以往的长篇《琴腔》《收山》都对应一个行当或一门手艺,《如英》则不同,无法做此归类,转向了一种向记忆深处的勘探和找寻。写《琴腔》和《收山》,您都付出了相当久的时间去接触一个行当和行当里的人,写作《如英》的情况是怎样的?

常小琥:时至今日,小说家不该再停留在对某些领域专业性的占有和所谓真实感的临摹,小说家的作用是把无论从哪里得来的经验,熔炼打磨,使之和叙述、人物以及整个作品重新生长在一起。如果说,写作《如英》有任何的尝试和突破,我想应该就是向着“回到人本身”迈出了一步,对我来说,这很不容易。因为涉及年代,小说依然有“展示”的需要。

说到这里,一个绕不开的话题是“写作是为了展示还是表达?”我常常在脑海中问自己这个问题,有时甚至对着电脑发呆,考虑刚写好的一段究竟该不该保留,一坐就是好几个小时。展示和表达糅在一起有时真的很难分清,于是我可能魂不守舍地为一句话较劲一整天。慢慢地,这似乎变成了我的一个方向——去掉展示自己的这颗心,专注完成一次表达,这让我的写作更加成熟和纯粹。

我们都是被封存在时间胶囊里的人

杜 佳:如英那一代下乡知青无论是被放逐异乡,还是返城之后,都经受着不同的苦难,他们无枝可依、处处碰壁的经历无疑延续了您写作以来的一种注视,这是否与您所受教育或成长环境熏陶有关?

常小琥:我愿意去倾听,不光是悲伤,也包括喜悦。当听到父辈跟我说一些不被外人理解的、遭受漠视的事情时,内心是触动的。他们那一辈人讲奉献和牺牲,理想是成为体系的一分子,而这种奉献的价值时至今日在某种程度上是隐形的,如果按照人生成功与否的价值标准衡量,可能会有人认为他们的一生毫无意义。

我书中的知青回城后,不仅被城市忽视,还被家庭内部的至亲之人视为异类。这种状态和现象是当时存在的,令一部分返城知青心灵无处安放。如果有人读完这本书能感受到这之中的不对劲和荒唐,我可能就发挥了一个写作者的作用。

杜 佳:这似乎不只是您一个人的感受,这与“80后”所受的教育和成长轨迹有关。我们儿时所受的教育、崇尚的精神是理想主义的,与成人后真正到社会里摔打所得出的认识存在落差。

常小琥:和从小受到的教育相比,我们步入社会,很容易在纷繁复杂又不可思议的状态里迷失。“80后”的怀旧可能源于我们亲身感受到的种种反差。如果真的能实现时空旅行,也许很多人想去未来看看,而我特别想回到过去,和没有机缘打交道的人再见一面。这比未来更吸引人,在某种意义上,我们跟父辈一样,是被封存在真空包装和时间胶囊里的人。

杜 佳:您有一些对人物心理深度的挖掘很触动我,如英为家庭作出种种牺牲,换来的却是亲人的疏远、侮辱,甚至仇视,或许有时候人们不知如何面对施与大恩之人吧。我反而觉得小说里那些不知所起的仇视很真实。

常小琥:你帮我找到了一个新的解释。我有时也在想这个问题,如果有一个如英这样的姐姐,我该怎样面对她?说实话,我不一定能做到理解和尊重。当一个人为家庭,把牺牲做到极致,其他成员恐怕不知道该怎么“恰当地”面对这一切。小说里写到了这些问题,但只是点出来,并没有深入。如英在东北所受的苦难,不可能要求其他家庭成员补贴回来,尤其当四个姐妹各自组成家庭后,这种求平衡的逻辑更加不切实际。作为小说作者,我考虑到这些,写的时候也尽可能做到理性,只不过大家或多或少还是在人物命运纠葛中代入了自己。

杜 佳:读小说时,我感到您非常擅长通过对某个具体情境的书写表现艺术张力。

常小琥:某些场景是我虚构的,但基于人物关系和情感需要,那一代人相互的连接是真实的。我喜欢将我的写作看成一个重塑的过程,在人们司空见惯的基础上,凭借自己的理解去重塑事物。借用这段童年记忆,让人物的情感在这个情境下得到宣泄,是一个不错的选择。

杜 佳:小说中有很多关于北京南城的细节,随着“南城”这个地理概念和伴生的文化情结、生活细节逐渐淡出人们的视野,旧日南城留给今天的人们怎样的背影?

常小琥:我对南城的情愫,和很多老南城人一样,是一种情感上的美好的念想,太多的失落和追寻寄托于此,好像那时候的阳光和空气都和今天不一样。

我属于自我启蒙特别晚的人,小时候几乎意识不到家庭传统对人的影响,好多人和事都是时过境迁,才慢慢察觉。不过晚熟有晚熟的好处,直到现在,我也不否认自己身上孩子气的一面。后来我的家搬离了南二环,这种“隔断”让我对曾经居住的南城有了一种拉开地理距离后的观照,人的改变或许首先是物理上的,然后才是精神上的。作为一个北京孩子,我仍然可以天真又主观地去看待这个世界;作为作家,我站在不同的角度去理解他人;作为一个南城人,我可以无限地怀念曾经的故园;但作为写作者,我又必须理性地看待这个空间,这是我的“两只眼睛”。