“中国李庄”何为?

从宜宾市区往李庄进发,沿江的路边有大大的雕塑,就是“中国李庄”四个字。这并不是在指射某个旅游区,而是源自现代中国的一段特殊历史。“寄自海外的邮件和电报,只要写上‘中国李庄’也能准确送达。同盟国的一些科研机构,也经常收到寄自‘中国李庄’的学术刊物和书籍’”。在李庄开门迎接中研院史语所、中博院、营造学社、同济大学等学术机构之前,这里是一个“地图上找不到的地方”,李庄的大门开启之后,这里成为了“中国李庄”,这意味着李庄被写入了地图,同时也写入了历史。

与2004年的初版本一样,2023年版的《发现李庄》仍然以“抗战胜利的消息传来”作为“楔子”,但增补了不少人当时的反应。特别引起我关注的增订内容,是史语所考古组的年轻学者夏鼐。夏鼐正从甘肃民勤县动身外出田野调查,听一个警察说起传闻,日本将无条件投降,半信半疑,“八年之战争,岂便如此作结束乎?今日赴戈壁中旅行,恐须一星期后始能得确实消息”。过了两天,消息更确实了些,他又在日记里回忆“去年桂黔危急,重庆恐慌,余等正在敦煌戈壁中作半个月长途旅行,今日则又在此僻乡工作”。夏鼐的经历是一种时空的反差:无论中国危急或战胜,他的旅行与工作是不会停止的,而他接受的指令来自李庄的史语所。80年后读这些记载,我不禁想:为什么这些学人可以如此笃定?他们所致力的事业,无疑对当下的抗战并无明显而直接的用处。然而这些在进行中国彼时学术最前沿研究的学人们,没有困守僻乡新亭对泣,他们四处出击,考察古建筑遗址、西北田野考古、东巴文化字典编纂、调查制盐制糖竹编等民间工艺……这些研究与调查,很明显是指向战后的文化重建与发展。我觉得不能仅仅以“爱国”来解释这些学人对中国未来的充足信心。要让那么多的聪明头脑不舍不弃,不沮不颓,对中国文化的未来信心十足,不因战局而或疑或变,需要有一些更实在的理由。依我之见,这种信心的来源,或许就在“中国李庄”这四个字中。

清末以降,中国诸事,便不仅限于中国域内,尤其是民国之后,大留学潮汹涌澎湃,现代学术文化在中国全面建设,抗战时期的高等教育、学术文化不仅未因战争而停滞,这不仅仅是几代学人赤心报国的结果,更是中国现代学术牢牢植根于世界学术土壤之中的回报。

用这样的视野重新审视“中国李庄”,则诸多散漫的战时学术线索与细节可以在一个比较新的框架里重新得到书写与整合,也有助于承平时代的读者去理解那一代学人的思维逻辑与行为逻辑。战争对现代中国的学术文化空间构成了强烈而残酷的挤压,东南半壁的国土沦丧,战前十多年的全力积累毁于一旦,只能步步退让,联大在长沙办不下去,移去昆明,还一度计划迁往四川;史语所与同济在昆明也存不住身,只能沿着长江两岸找寻日军地图上找不到的山坳,林徽因回答费慰梅关于日军进入四川的话:“前面不就是扬子江么”,证明人人皆有不为瓦全之决心,但亦人人抱持“中国不会亡”的信念,只要一息尚存,一地尚全,学术文化必须经我之手承传,所谓“为往圣继绝学”不再是一句虚言,这种信心远非“平日袖手谈心性,临难一死报君王”的晚明士大夫心态可比,而是基于中国学人的世界眼光与现代视野。

岱峻的李庄书写,就在这样的背景下徐徐展开。

从“发现李庄”到“还原李庄”

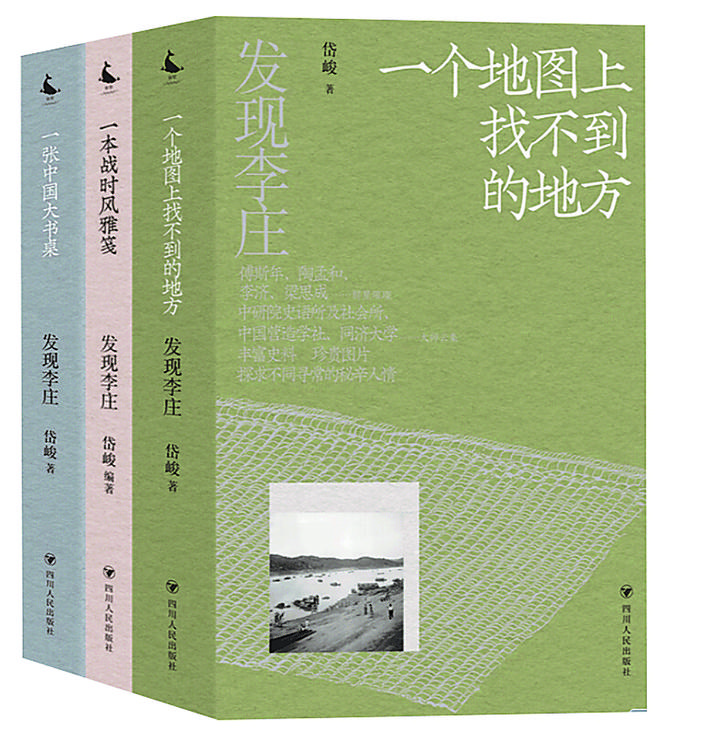

从2004年初版本的廿余万字,到2023年版《发现李庄》的130余万字,20年间,作者做了哪些增订补益?一言以蔽之,前者注目于“发现李庄”,后者更在意的是“还原李庄”。20年前,李庄尚不为世所知,连李庄当地人都觉得不可思议:“中央机构怎么会到我们这个偏偏角角来?”岱峻对李庄的书写,是破天荒的,目光当然也集中于名气更大、史料更丰的傅斯年、陶孟和、李济、董作宾、梁思成、林徽因身上,初版本七章详略不一,力求诉读者一个“完整”的李庄故事,更符合当时的传播目的与公众阅读期待。

20年来,李庄已经成为了一个大写的抗战文化符号。而李庄书写,随着《发现李庄》在海内外的影响发酵,史料发掘的日益丰富与完整,经历了从“故事”向“世界”的转化。我曾开玩笑说新版《发现李庄》的丰富是一种“众筹式写作”,即因李庄这个“富矿”一旦被挖开,当年李庄学人后裔、大学与研究机构、历史研究者、民间收藏家等相关信息都会往原点汇集。李济之子李光谟、梁思成林徽因之子梁从诫、梁思永之女梁柏有、陈寅恪之女陈流求……甚至傅斯年的儿子傅仁轨,都通过各种形式与岱峻取得联系,提供帮助。民间藏家如陈晓维与岱峻素昧平生,也将陶孟和与社会所的文稿照片按照《发现李庄》书上的邮址发给岱峻,信中说:“历史资料也是社会公器,收藏最大的意义还在于能够为学术所用。”没有这些“以李庄之名”的各方人士提供的史料与回忆,新版《发现李庄》也无法成立。

史料丰富的意义不仅仅是厚度上的,不仅仅能提供更准确、更翔实的历史记录,它更是深度与广度上的,推动着李庄书写发生结构性的转变。近年史学风尚变化,多关注“小人物叙事”与历史细节,过去史书里一闪而过的身影,同样有他们不为人知却唏嘘坎坷的命运。刻画,而试图描画出由一个个“小宇宙”组成的李庄世界。

也正是由于这样的目标变化与史料整合,新版《发现李庄》分成了三卷,每卷的设计侧重迥异,第一卷《一个地图上找不到的地方》着眼于“李庄与文化抗战”,备述史语所、社会所、中博院、营造学社、同济大学与李庄的因缘纠葛。不妨将“李庄”视为本卷主角,在接纳这些文化游子的同时,也让自己成为了文化抗战中不可磨灭的名字。第一卷中尤可注意的,是同济大学叙事变得更为丰富。与严整枯燥的研究机构不同,大学的组成、体制、氛围均有所不同。李庄信息闭塞,“长江上每天只有一次宜宾和泸县、重庆之间往返的机动船,途经李庄稍微停留,丢下一捆重庆捎来的报纸”,好在有同济在,成立了“青年广播新闻社”,通过无线电与外面世界交流,李庄居民才能第一时间知道抗战胜利的消息。有意思的是,这个广播新闻社还向史语所等单位发起募捐,还答应“当即奉上收据”。这让我们对其时李庄的文化生态有了更深入的认知,读者很能体会到“真相很少纯粹,也决不简单”的缘由。

第二卷《一张中国大书桌》详细书写了李庄学人的各种面相。学人治学,天经地义,更何况有“知识报国”的道德加成。然而,学问不是凭空能做出来的,生活成本、医疗条件、小孩教育、婚姻状况等日常生活的扰攘也是现实存在的。林徽因1943年给友人陈岱孙的信中谈到“近一年来李庄风气崇尚打架,所闻所见莫不是打架;同事与同事,朋友与朋友,职员与上司,教授与校长,inter-institute(机构之间),inter-family(家庭之间)”。不仅大人“打架”,孩子也会打架,向达的儿子与李方桂的儿子打起来,夫人也争得不可开交,史语所所长傅斯年只好两面作揖。此外,傅斯年为逯钦立作媒、李济连丧爱女,陈寅恪裹足不前,梁思永病重危殆、傅斯年与李济的矛盾、董作宾与游寿的冲突……李庄虽小,也是一个移民社会,凡此种种,概莫能免。这些人物与往事之所以值得记录,不是因为日常琐碎,而是他们在这样的困苦纷扰之中,仍在坚持小叩大鸣,治学不辍,对他们学问成就的梳理分析亦是题中之义。本卷中,这两类材料交相为用,构成了还原李庄日常的复调。

第三卷《一本战时风雅笺》则是构成全书“复调”的重要一环。此卷包括李庄诸人(无论大小)的诗文、回忆,李庄与外界的往来通电。此卷的存在,无疑让新版《发现李庄》变得更加多元与复杂,许多经作者剪裁拼贴的诗文书函,也能在本卷见得全貌。这一卷可以视为岱峻对自己作者身份的某种放弃与压抑,让读者可以经由这些原生材料来窥见那个时代的身影。

要之,三卷本《发现李庄》尽可能地使用各种材料与手段,使原本较为单线的李庄叙事变得更为杂沓模糊,更近于生活本来的面目。阅读这套书,需要先放下包袱,莫以刻板印象自困,两手空空地接近那段历史、那段生活,才能品出李庄世界的荣耀与悲凉。

“不忘前人史,立志传李庄”

初版《发现李庄》发行一年后,李庄板栗坳乡绅张访琴的外孙女周懋庸老人,为纪念抗战胜利60周年,写下《李庄歌》:“李庄风流一朝歇,保存文化有功绩。五十余年人不知,李庄无语空寂寂。前人历史不能忘,岱峻立志传李庄。沧海桑田遗迹散,八方搜集付血汗。数载辛劳路漫漫,发现李庄人惊艳”。新版面世之际,出版社制作的纪念周边折扇上便印了这首《李庄歌》。

岱峻初访李庄是在2000年。20余年来,写文出书固然是良性刺激,相关人士的鼓励与扶助亦很重要,但岱峻自己的坚持与开放、热情与冷静,对于“传李庄”至关重要。史语所第十任所长王汎森曾提到:“他说,许多年来,他将史语所傅斯年图书馆网站上找得到的史语所文档摘要仔细地看过不知多少遍。所以我们谈话当中,他几乎正确无误地答出了许多事情的日期和细节,包括谁和谁闹不愉快之类的。”“经过他锲而不舍,一层一层抽丝剥茧,才重建这个小镇在抗战时期的许多史事。我觉得陈先生对于寻访史语所旧事的热情已经远远超过我所能想象。”

“传李庄”当然是特指抗战时期哺育供养诸文化机构的李庄,着眼当时李庄的地理环境、人文环境与外来诸机构人士的契合与冲突。这样的理念说来容易,付诸实践非经过者不知其难。且不说史料搜集,最难能的是将李庄放在抗战中国的大背景中加以考察。如果说初版本《发现李庄》是“李庄本位”,是站在李庄与外来机构人士的关系来谋划全篇。那么,三卷本新版《发现李庄》尤其是第二卷《一张中国大书桌》,着眼点在于李庄伸展出的枝枝叶叶构成的战时文化网络,关涉机构制度、战事变化、人际恩怨、个人选择等等。新增章节如《董作宾携女友田野调查风波》《陈寅恪在李庄》《庞薰琹与贵州苗艺考察》《居延汉简的劳榦时代》,都属于与李庄若即若离(陈寅恪甚至从未踏足李庄),但内在自有千丝万缕的联系,背后指向或在制度之争,或在人事之隔,或在学术之求,林林总总,才描画出以李庄为核心的抗战时期文化生态图景。有些细节点染,未作引申,亦自会心。

岱峻以“学案”形式观照各位学人致力之事业,采用后世学术史研究成果甚伙,未必门门学问精深周到,对于常人难解的学术深井,有很好的“翻译”作用。而关心所集,在于“书桌”而非仅学问。李庄虽小,却摆下了许多张平静的书桌,有忧虑,有困扰,但文脉传续,学行有常,不可不归功于李庄。能够活画出以李庄为中心的文化生态,在于大量流传至今的往来书信。许多细节,若非书函间或提及,早已湮灭在历史的厚尘之下。书信里有时局,有人事,有独见,有酷评,但更让人思味无穷的是溢出信纸的亲情友谊。

1945年秋,纽约大都会美术馆副馆长翟荫来访李庄,出面接待的是中央博物院筹备组主任李济。9月20日是战后第一个中秋节,林徽因考虑到李济家有老父,适合家宴,特意两次三番致信,请翟荫来自己家过节,最后一封信写道:“如果客人在此吃饭,与你们的过节方便,两边都极妥当。饭后思成可送他回去,一路赏月,且可到江边看看热闹,陪同济之先生一起招呼这洋人也。请千万千万不要客气,随便决定。”此信极有情,极有味。令人在80年后,仍能想象战后首个中秋的快乐与长江边的热闹,而翟荫的到来,无异为“中国李庄”下了最好的注脚。读到此处,似乎整部《发现李庄》的钩沉描画,苦乐寒暑,都浓缩到了那轮江边的秋月中了。