■谢诗豪

如果要在庞杂的非虚构写作中辨别某种可能的特质,“身体性”是首先要谈论的方面。感官无疑是我们进入世界最直接的方式,用身体去认识世界,是对我们过度依赖视觉的反拨,而视觉背后所隐藏的是旁观者式的认识论和沉思传统,“纯粹的认知是纯粹的凝视、观看、关注”(约翰·杜威)。类似的行走在七堇年的《横断浪途》中也能读到,她和友人进入横断山脉,体认那些浩瀚又具体的山河湖海,尽管自然存在相对稳定,但沿途的景观却也随时间变化,“我”在文中便不断和过去对话。

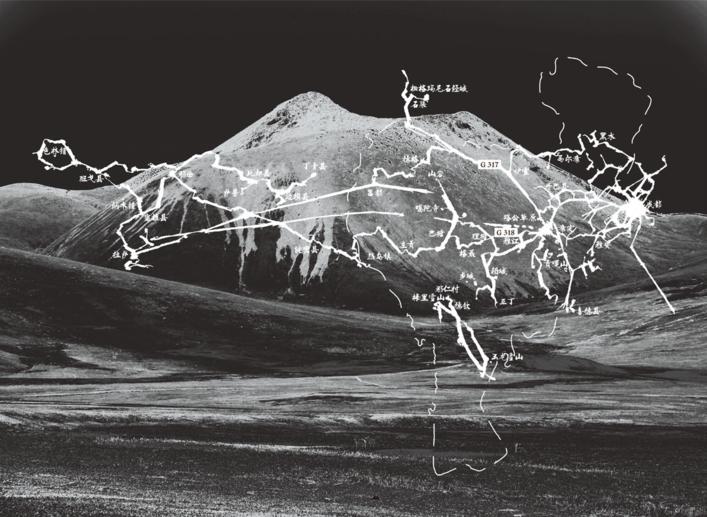

《横断浪途》中有大量的知识性引用,并在正文前附有地图。面对横断山脉复杂地理环境,仅仅依靠行走难以知其全貌,还需要查阅诸多历史地理资料。但显见的是,无论这些引用所占的篇幅多寡,它们都是辅助性的,真正重要的是写作者对具体地方的感受和把握。七堇年在写作中多次提到“导航”,地图成为他们体认世界的工具。胡塞尔曾提醒我们,几何学起源于土地测量术,而测量土地背后是人的切身行走。但这类非虚构作品,并不以几何学的形式呈现,或者说那不是全部,行走的背后是一段真真切切的生命活动。

地方的内涵与“体认”相关。在段义孚看来,地方是“人化”的空间,海德格尔则更早地指出人和空间的不可分离。子禾的《异乡人:我在北京这十年》是一部关于北漂的写作,但更具体地讲,它是关于生活过的“地方”的写作。张小满的《我的母亲做保洁》的故事大多发生在深圳,整本书除“番外”“尾声”外共三章:超级商场、政府大楼、高级写字楼,都是“母亲”先后做保洁的地方。北京或者深圳作为一个更大的空间,在上述写作中并不是最重要的。诚然,只有在相对大的城市才会有庞大的租房市场、地铁、超级商场和大量的保洁需求,而南北方的城市在气候、人情、文化方面也有所差异,它们可能折射到具体的地方中,但更重要的是他们内心所体认的环境。有时,在非虚构创作中,城市作为“地方”是失效的,张瑞在《故事讲完了,女工和她消失的时代》中写了深圳的女工作家邬霞,写她的房子在“一个典型的城中村,贴面而立的握手楼,最低五层,最高十二层”。这是深圳,光鲜亮丽的超级商场、办公大楼也是深圳。

事实上,“体认”和“地方”是无法割裂的。约翰·杜威曾谈到,有机体不是生活在环境中,而是借由环境生活。生命的过程通过环境,事实上也是有机体呈现,因为两者是一种综合。生命和环境的“综合”通过身体完成,而身体是经验的承载者,也是经验的连续性的“确证”。当下青年非虚构写作以短篇故事居多,而一些以长篇或整本书形式出版的作品,往往也像是以时空为线索叠放在一起的短篇集。这不难被认作是读者和媒介的选择。除此之外呢?以林楷伦的《清晨鱼市与深夜书桌》为例,全书分为三辑,共二十五章,章与章之间联系似有似无,比如“改装的March”写鱼贩阿凤姐每日天未亮送儿子上学,后一章“女人鱼摊”写阿娥姐和她的姐妹们一起做生意。在我看来,短篇故事也许是非虚构写作的“题中之义”,因为生活本身就是无序的,而回忆的“原貌”又断裂模糊,被建构的整体性始终令人怀疑。但仍可以将《清晨鱼市与深夜书桌》《异乡人》等等看作“一部”作品,不仅因为它们被物理地堆叠在一起,更在于其背后的连续性——来自体认的主体,抑或称生命本身。非虚构写作中对地方的体认,表面凸显地方对人的影响,但如果把时间拉长,看到租房地点的变化,看到女友变成妻子、儿子变成父亲,就会发现生命对具体地方的“超越”。

以“事件”唤醒“记忆”

文学与记忆的关系几乎不言而喻,那非虚构写作有何特殊之处?首先,非虚构写作呈现的是现实世界,这区别于小说,同时它也以题材的倾向性区别于传统散文。对此,从一些非虚构写作的标题就能看出,比如《大同二电厂往事:高爷爷和他“漫长的季节”》《中科院博士,卷入缅甸诈骗风波后》《800只小鸟的命运,这一晚与你有关》等等。非虚构写作更多地关注社会事件或者指涉公共议题,“二电厂往事”背后是国企改革和城市变迁,“缅甸诈骗”是2023年被广泛讨论的公众话题,“800只小鸟”则是关于动物保护。这些公共事件无疑更能唤起读者的记忆。非虚构写作与新媒介的发展息息相关,处在一个无限庞大的“互文”网络中,在其标题中可以看到社会热点和重大事件,看到我们自己紧密地身处“文本”之中。

微信公众号是当下青年非虚构写作的重要平台,公众号的留言区内容十分多样,有长有短,有故事有评论。在非虚构的文章留言中常常有读者分享相似或相关经历,比如《被分成两半的女孩》等文章的留言中,会叙述自己相似的经历,尽管因篇幅限制不会太长,但也不乏细节。这些留言可以被视作对正文的补充。换个视角,也可以说一篇非虚构推文是一个文本群。留言提供了更丰富的阅读和理解空间,读者也可以尝试参与到文本群的构建中去。如此,正文故事更像一个触发器,它唤醒了大家与此相关的记忆。因为它是关于现实世界的,讲述的故事正真实发生着,这些留言往往都是切身的,是经验而非知识的。如果将话题略作延展,不难发现对知识性写作的不满足,恰是当下读者的一大特征,读者期待阅读更鲜活、具身的经验,而不是“二手”的知识。

与此同时,当下非虚构写作颇为关注物。比如李燕燕的《食味人间成百年》中“渐渐消失的银丝面”“食味百态——由麻辣火锅说开去”等,是关于日常的食物。普鲁斯特在《追忆似水年华》中有段经典描述:“但是气味和滋味却会在形销之后长期存在,即使人亡物毁,久远的往事了无陈迹……它们以几乎无从辨认的蛛丝马迹,坚强不屈地支撑起整座回忆的巨厦。”物首先唤醒的是写作者的记忆,同时也唤醒着读者的记忆。段义孚写物体能让时间停泊时,想到的是过去的通信和家庭长沙发。也许可以更宽泛,可能是楼房、家具,也可能是银丝面、麻辣火锅。它们当然有所区别,但它们都需要人的留心关注,才能被记住乃至成为记忆的触发器。

物体和身体从来不是割裂的,非虚构对物体的强调,其背后或隐含身体的感知。就像《最好朝南》里的最后一篇,写的是房间的朝向、大小、视野等等,而没写却一定存在的是感受它们的身体;再如《闽南游神》中写“送王船”的民俗,王船是物,而送却是人的行为。民俗的传承背后是一代代人持续不断的行动。无论是建筑还是风物,都不是非虚构写作独有的特征,甚至可能是取法小说,但因为同现实的切身关联,身体的因素被放大,也许更能唤起读者的情绪与记忆。

而记忆的留存与唤醒背后是一种选择,比如《“潘晓之问”,43年后的回响》《北京上海的废弃游乐园,成了年轻人的网红打卡地?》等,从城市发展的角度看,它们的命运似乎是被遗忘的,但却有一群“废墟探索者”通过非虚构的方式想记住它们。在此非虚构写作似乎与摄影术相近,两者的差异无需多言,无论如何写作都不可能等同于按下快门(“发起”一个机械运动),但它们都面向现实世界,在照片或文本前都有一段“行走”,更重要的是由于媒介的变化,每个人都能写作自己的经验,而非虚构写作无疑是最便捷因此也最富生命力的形式之一。

(作者系复旦大学中文系在读博士)