从现代性的角度来说,读者也是构成作品的一个重要组成部分

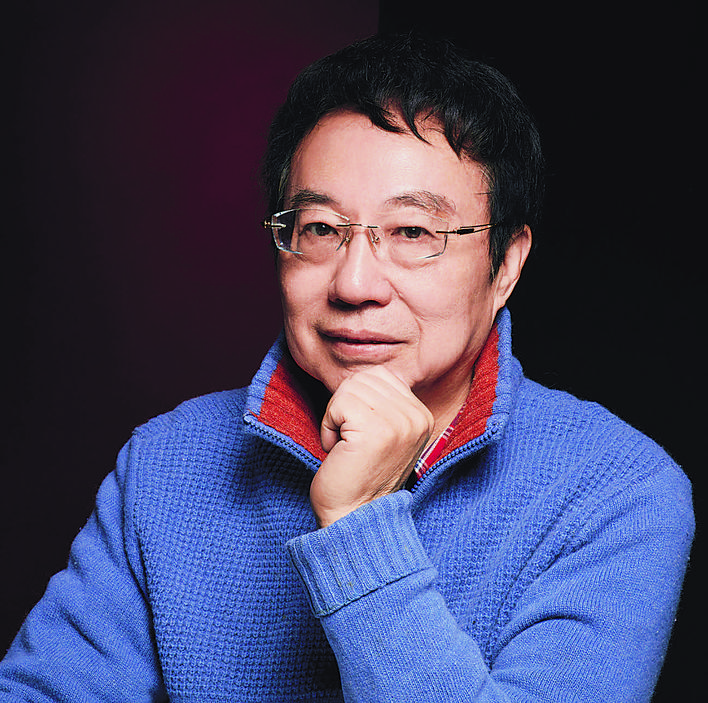

胡 泊:丁教授您好,很荣幸和您进行这次对谈。据我所知,您似乎很少接受访谈,同时我作为一名一线编辑,也知道如今的读者还是十分渴望得到“前辈”“老师”等的点拨、指引,所以我其实也是有一点私心的,想借此机会邀请您对现在的读者说点什么。

丁 帆:谢谢你。写作40多年来,我一直都很尊敬编辑,我认为二者之间只有在平等的基础上,才能进行文稿的修改完善工作。当我看到好编辑逐字逐句在文稿上留下的画红笔迹时,就产生无比的感激之情,我想,许多作者和编辑成为十分要好的朋友,原因就是他们为即将面世的作品,共同付出了艰辛的努力。倘若二者有一方颐指气使,高高在上,或敷衍塞责,最终伤害的是作品。

同样,作者和读者的关系也是应该建立在相互尊重和相互理解基础之上的。过去那种读者仰视作者的视角,应该消除,从现代性的角度来说,读者也是构成作品完成的一个重要组成部分,作品一旦进入市场,与读者产生了互动交流,在阅读过程中,读者参与其中的感受,对于作家来说,那是最高的奖赏,虽然每一个作者都喜欢听赞美的话,但是允许读者提出自己不同的观点和意见,只要不是人身攻击,那才是作者最大的收获——了解各种读者的心理状态,对调适今后创作的路向,都是有益的。当然,读者也是分层次的,我更喜欢那种在精神层面能够读懂自己作品“画外音”的读者。

胡 泊:您即将出版的新书《消逝的风景》,本来的书名是“南京风景”,后来改为“消逝的风景”,但是,您文中好似并没有对原生态自然风景的“消逝”感慨甚或失落,只是饶有兴致地打量自然文明景观、农耕文明景观、工业文明景观、现代商业景观——这样的“四叠纪”风景,然后用中性的、客观的笔触表现了出来。

丁 帆:是的,我试图用一种客观中性的描写方式介入“四叠纪”的景观,其“消逝”一词的涵义就是一种世界观和价值观的历史性植入,对于每一种历史风景画,它给人类带来的心理感受,都打上了时代的印迹,文明越进步,风景的反差与落差就越大。

如何看待这样一个人类心灵深处的悖反命题,这正是我与读者需要沟通的问题——我们只是风景的游历者,或是“看客”,还是从风景的背后,寻觅到历史沧桑给我们留下的思考?这也许就是看“死风景”和“活风景”的区别吧。

看风景没有人文思考在背后作支撑,就不能产生联想,那是浅层次的呆看。当梭罗的《瓦尔登湖》出版后,人类就开始了深度的人文思考:对消逝的风景充满着深刻的眷念,让我们对作者产生了浓厚的景仰之情。然而,当我第二次站在瓦尔登湖湖边时,我却在这原始的风景中,站在梭罗思想的对岸,来思考人类在文明进步的过程中,如何面对风景交替时的价值取向了。于是,风景与人,才是我写作的初衷。

当游历者、观光者思想失明的时候,风景秀丽只是一种单纯的视觉享宴而已

胡 泊:这种“四叠纪”的风景,我想许多人都有感受,但是一直只是生活在其中,没有想起来去观察和体会。

丁 帆:我想,你提出这个问题,正是证明你和我一样,有着对风景同样的思考,而许多读者也都有同感,因为我们在人类文明的十字路口,究竟如何看待这些风景,做什么样的风景观看者,仅仅满足于视觉美感的享受,可能还是不够的,看不见风景背后大写的人性,其风景也是寡淡的。

胡 泊:这样“四叠纪”的风景并非今日才有。许多人更熟悉您的文学批评,您曾经在《中国乡土小说的世纪转型研究》中提到“现代性反思”下的价值困惑,提到作家沉湎于对农耕文明和游牧文明的诗意化浪漫描写,正是出自作家的价值困惑,仿佛难以确立自身文化批判价值体系。

丁 帆:对的,我一直都是在这样的两难命题中徘徊着,这种古典的诗意美缠绕了我们许多年,深陷其中,不得解惑。作家们眼里往往满是原始风景的壮丽,站在今天生态文明的文化语境中,讴歌大自然之美,却忽略了生活在这种风景背后的人。当游历者、观光者思想失明的时候,风景秀丽只是一种单纯的视觉享宴而已。

胡 泊:我的祖辈是农民。您提到过的“文化身份认同的困境”,在社会进程中适应困难、无所适从,我在他们身上好像观察不到,总觉得他们需要的依旧是物质富足,仿佛不需要“身份的确认”“灵魂的安妥”;这些困境,反而在这些年大城市的“新移民”身上看到更多。

丁 帆:这一点也正是我上述提到的风景与人的核心问题:看风景的人往往都是衣食无忧的游历者。人的生存首先是温饱问题,这正是文化身份认同所造成的困境,犹如作家鬼子很多年前在《瓦城上空的麦田》中描写的那个人既失去了农村身份,又在高楼大厦的城市里成了一个死亡者,麦田风景消逝了,瓦城的风景美丽吗?这个风景深处的意象让我感慨万端。

胡 泊:农耕文明意识及其社会生活方式,影响着城市;工业文明和城市文明以强大的辐射能力不断改变着人们的思维习惯,这两者的“交锋”最明显的时候可能就是春节了,外地工作的人回到“老家”,“老家”亲人迎接归来的游子,双方都会感受到思维习惯上的冲撞。

“四叠纪”的风景还可以拉开物理空间上的距离进行观察,而这种人与人近距离的“交锋”可能更令人无法抽离躲避,这种“交锋”让许多奔波的人困惑、为难。

丁 帆:你的观察十分敏锐、准确,城市主人和城市的边缘人的交锋,的确是风景背后人文思想的交汇点——在同一风景下,“返乡”和“归乡”的情结只属于老一辈“城市异乡者”,对家乡和土地的眷恋很快就会在他们下一代中消失,这也正是“消逝的风景”留驻农耕文明风景的目的。这种困境会在工业文明覆盖的城市逐渐消逝,其为难的困顿也就会在这群人的心里自动删除,除非他们又回归农村。

我一直提倡形象思维介入批评,在形象和抽象两种思维的交汇处奔跑

胡 泊:可以聊一点您的私人爱好吗?我一直觉得唯有古典能抵御现实里的虚浮、焦躁,古典乐在您生活中有怎样的角色呢?

丁 帆:这也是一个重要的两难问题,这一点在我的散文《古典的夕阳》中有所表现,实际上,古典的审美情怀往往是“海洛因”,饮鸩止渴,吸毒成瘾,就是对现代启蒙精神的销蚀。我喜欢古典夕阳之美,但只是它已近黄昏。

至于古典乐,不知道你指的是中国古典音乐,还是西方古典音乐。小时候我们都沉浸在中国古典音乐的旋律中,让我震撼的是《二泉映月》《江河水》,再就是《梁祝》。由于中西乐器不同,演奏出来有巨大的反差,在我看来,小提琴、大提琴拉出的旋律格外动人心弦,更不必说用交响乐奏响的音乐了。上世纪70年代用交响曲演奏的革命样板戏,再后来俞丽拿演奏的《梁祝》让国人倾倒。上世纪80年代末,我领略了西方古典音乐的魅力,尤其是交响乐的宏大气势和节奏变化的旋律表现力,深深地吸引了我。

更重要的是,艺术的通感让我从中寻觅到文学创作中叙述的节奏感的真谛,那种轻重缓急、抑扬顿挫的把握,是衡量一部作品优劣的重要标志,比如小说的节奏感,是作者对自己作品旋律把控能力的体现,明白这个道理的作家,才是一部交响乐最好的指挥家。

总而言之,世间的一切艺术作品的完美诠释都离不开一个情字,不能让人动情的作品不是好作品。

胡 泊:最后是我个人好奇的两个问题:写作随笔和做文学批评,会是两种截然不同的创作状态、创作体验吗?“文学最终的目的是使人从生活的痛苦中解脱出来”,今天文学依然有这样的功能吗?

丁 帆:是的,一个是形象思维,一个是抽象思维,在我们这个学科里,引经据典的高头讲章,才算是真正的学术,而这恰恰让它失去了文学阐释的本义,一篇没有形象思维的切身体验的文章,无法表达一个文学批评者激情澎湃的内心感受,所以,我一直提倡形象思维介入批评,形成了写长篇“学术随笔体”批评文章的习惯,在两种思维的交汇点上奔跑,而一直从事散文随笔的创作,也正是为了训练自己的形象思维能力。

另外,文学能否让人们从现实解脱出来?我认为这是一个伪命题,一百多年前,鲁迅弃医从文就是一个最好的范例,文学可以为理解作品的读者减轻痛苦的压力,却无法拯救人类,只有在一种特殊的社会文化语境中,它会成为历史转变的报幕人。