纸飞机、千纸鹤、纸青蛙……一张纸被孩子们的小手翻转、按压、折叠,便成了一个个有棱有角又栩栩如生的折纸作品。折纸不仅是我们童年熟悉的手工活动,这种古老的艺术还随着时间的推移衍生出更丰富的形态——折纸动画便是其中之一。

我国的折纸动画诞生于20世纪60年代,创始人是上海美术电影制片厂的虞哲光。其时美影厂正在探索中国动画的民族化道路,进行了水墨动画、皮影动画、剪纸动画、折纸动画等一系列尝试。值得一提的是,虽然同样是探索民族道路的美术片类型、同样以纸作为主要的创作材料,折纸动画和剪纸动画却是两种不尽相同的形式。正如折纸呈现在立体空间而剪纸呈现在平面空间一样,折纸动画使折好的纸张“站立”在空间中并进行拍摄,剪纸动画关注的是使剪切好的纸片“躺”在平面上并进行拍摄,二者是纸艺在三维空间和二维平面的不同展示。

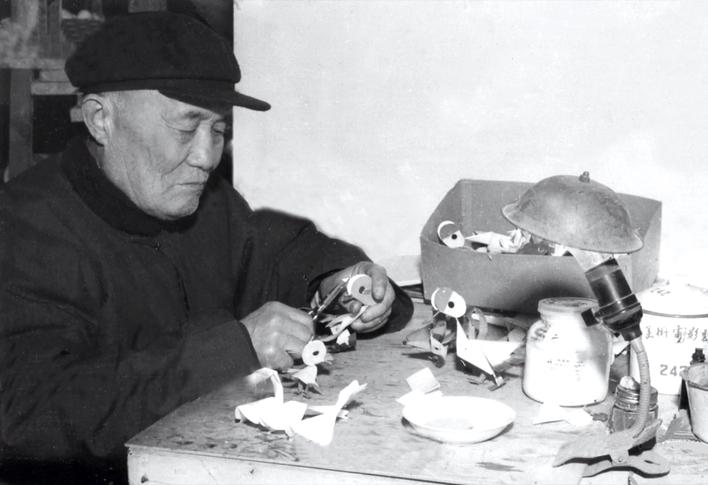

虽然是折纸动画的创始人,但是虞哲光最为人所熟知的作品并非折纸动画,而是由他担任导演和编剧的木偶动画《崂山道士》。笔者对《崂山道士》中的一些镜头印象颇深,例如,众学徒仰头看嫦娥在天上舞蹈的那场戏,学徒们看得目不转睛,脑袋从前到后360度绕颈旋转一周。这个镜头充分发挥了木偶动画的长处——我们都有将一个玩偶的头转来转去的经验,创作者引入和观众生活经验相关联的设计,令人会心一笑。此外,虞哲光还善于制作并装饰木偶。他不仅制作木偶和服装,还亲自制作骨架、装配关节器。《神笔马良》中的人偶便出自虞哲光之手。这些都说明他不仅长于动手,还热衷于钻研各种技术细节。这也不难解释,为何他是折纸动画这一动画门类的创始人了。

1960年,由虞哲光导演的动画短片《聪明的鸭子》诞生了,这是我国第一部折纸动画。在影片的开端,两张展开的纸片出现在平面上。通过颜色和细节特征,我们可以判断出两张纸分别是折纸鸭子和折纸猫的展开面。接下来,创作者特意让平面的鸭子和猫徐徐对折并在平面上“站立”。不难看出,相较于剪纸而言,折纸对空间造型的要求更高,需要将脆弱易皱的纸折叠成立体造型并且控制关节来创作动画。同时,折纸造型带有抽象感,通过折纸得到的造型比写实造型更概括,这一特征也体现在动画中——小鸭子的头由两个相连的圆片从中间对折而成,观众能明显看出头部的片状感。用虞哲光的话说,这是充分利用折纸的粗糙来制造艺术的稚拙感:“唯恐不假,唯恐不怪”。

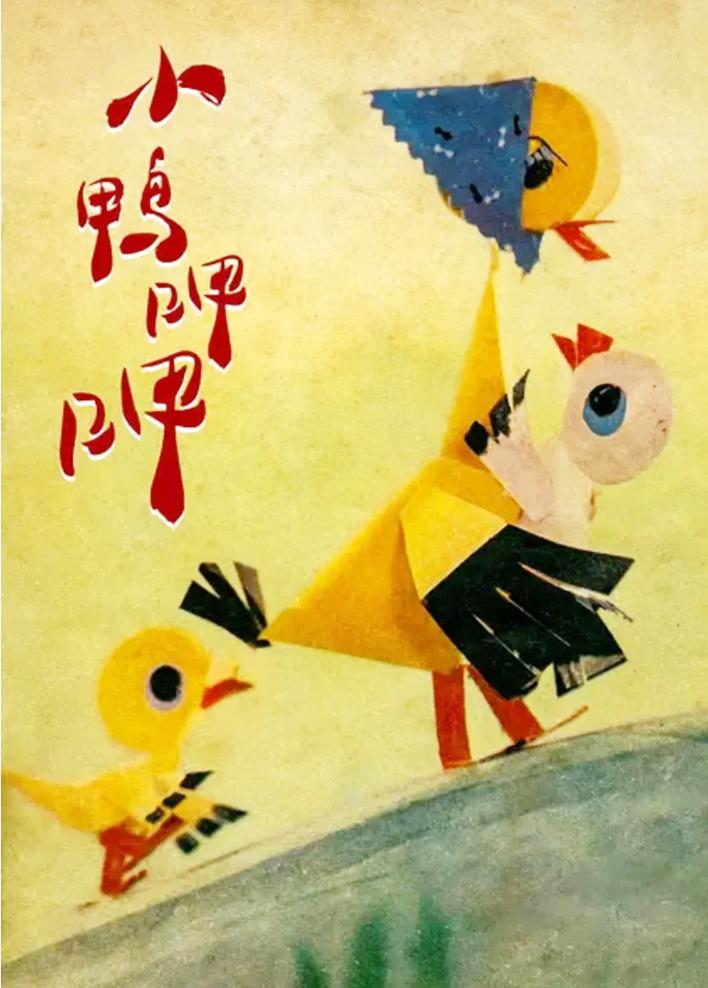

在《小鸭呷呷》中,用纸折成的一群小鸡在快乐地捉迷藏,他们匆匆忙忙躲进母鸡妈妈用纸折成的中空的肚皮中;在《聪明的鸭子》中,猫的尾巴是一张被折成风琴状的纸条,可以像弹簧一般伸缩。这些颇有折纸材料韵味的设计令人耳目一新,也令人感到亲切——折纸,是我们再熟悉不过的游戏了。

时至今日,很多现当代艺术家尝试用更加成熟的技术来创作折纸动画。在莱卡工作室的定格动画电影《魔弦传说》中有一段3分钟的折纸动画,用纸折成的武士和其他纸角色进行较量。武士用剑将折纸鲨鱼砍成一段一段,并在危险时刻化身一张纸片飞走……这些设计妙趣横生,为整部用人偶拍摄的动画电影增色不少。此外,日本的本田公司也推出过一部展现公司70年发展历程的折纸动画广告。用纸折成发动机、摩托车、汽车和飞机,纸在折叠与展开之间完成了一个个流畅的场景转换。

前一阵,网络上还出现了一些用人工智能大模型创作的折纸动画。创作者拍摄一段视频“喂”给大模型,通过计算和风格迁移再输出成折纸动画。和传统的折纸动画制作相比,智能化的流程简单得令人瞠目,成指数级地提升了创作效率,但笔者还是觉得输出的折纸动画有一些不协调之处。究其原因,或许大模型只做到了将实拍视频在形式上转换为定格动画,而没有抓住这一材料的本质特征。这不免令人想起虞哲光提及的“唯恐不假,唯恐不怪”。如果说,几十年前限制折纸动画创作的是粗糙的折叠工艺、局促的拍摄技术和缓慢的创作时间,那么当技术不再是一道高墙的时候,限制创作者的又是什么呢?不妨回望一下,让我们会心一笑的似乎是一张纸从平面上弹起来变成了立体的折纸斑马,抑或是立体纸猫那波浪一般的弹簧尾巴——大模型只抓住了折纸的“皮”而忽略了折纸的“魂”,而所谓的“魂”就是利用材料的独特之处进行创作。

或许,人工智能可以帮助折纸动画解除技术上的镣铐,但值得思考的是,折纸动画带来的限制或许正是这种形式的迷人之处——换一个角度来看,限制也许是一种特色,会启发创作者的智慧和巧思,从而揭示出折纸独特的形式美和动画趣味。