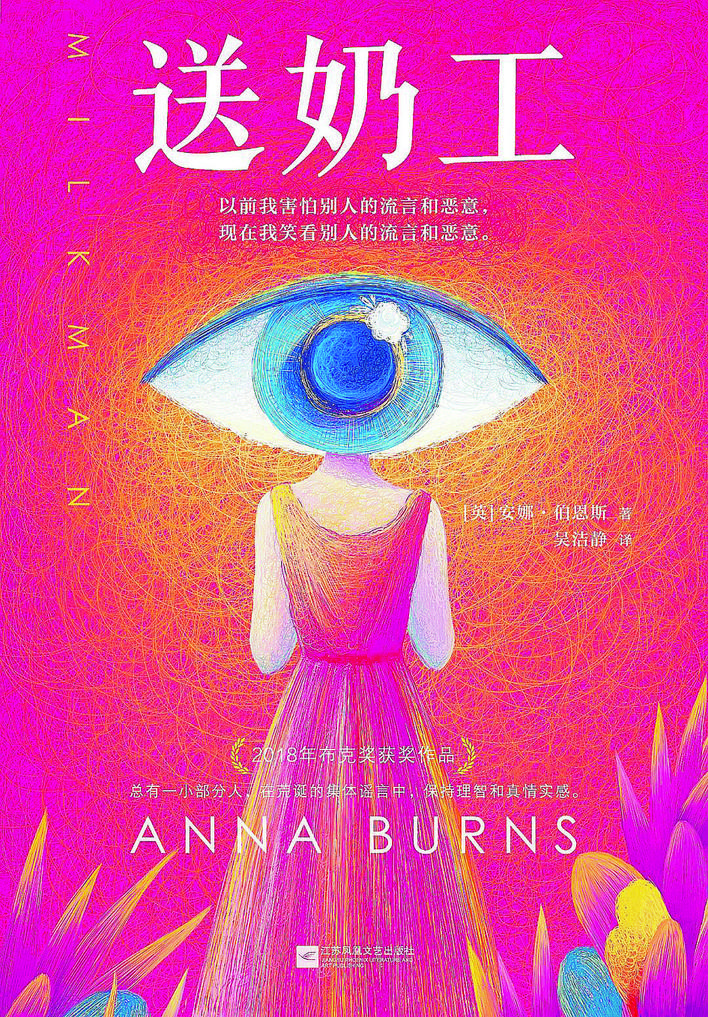

2018年10月,出乎公众和出版商的意料,布克奖委员会把年度奖项授予了一匹“黑马”——来自北爱尔兰的女作家安娜·伯恩斯的高度实验性小说《送奶工》。之所以称其“黑马”,是因为小说不仅击败了“金布克奖”得主迈克尔·翁达杰的新作《战时灯火》,而且还将同样来自费伯出版社的萨莉·鲁尼的《正常人》挤出了短名单,不过讽刺的是,费伯将大部分赌注压在了《正常人》上,花大力气宣传这部人气畅销书,连《卫报》都称此厚此薄彼行为有些“不公平”。

聚焦历史冲突:审视北爱“问题时期”

《送奶工》的情节较为简单,以现年38岁、来自北爱尔兰一个保守天主教家庭的女主人公“排行中间的姐姐”第一人称视角展开,回溯了20年前,即18岁时深受来自政治派系冲突、宗教对立、性骚扰及整个社区流言蜚语在内的多重伤害的经历。在1970年,北爱尔兰边境问题下,仅18岁的“我”,被一个不认识的“送奶工”跟踪骚扰,被迫经受了来自家人、邻居的语言暴力,继而走上了一条“困境”之路。

然而,小说通篇人名模糊不清,语言支离破碎,充斥着大量意识流离题话。例如,叙述者说起第三次与代号为“送奶工”的准军事组织高级头目相遇时,突然撇下紧张的场面不谈,没头没尾地讲起了准男友、名叫“麦克某某”的另一个骚扰者、三姐夫和母亲等人的事情。这样独特的形式不可避免地削弱了作品可读性,导致一部分读者贴上“晦涩难懂”的标签,一部分评论家又认为这是天才般的“大胆创新”。除此之外,小说的获奖有时还被归因于“迎合时事热点”,即2017年10月国外社交媒体迅速爆发的#MeToo反性骚扰运动。

事实上,伯恩斯早在运动开始前就已完成作品,当下舆论助推至多只是偶然因素。小说的真正价值在于对北爱尔兰地区复杂历史的当代再现、追问与反思。作为首位北爱布克奖得主,生于1962年的伯恩斯来自贝尔法斯特一个普通天主教工人阶级家庭,是见证“北爱尔兰问题”时期的一代人。这段跨度30年的冲突,若放大来看,几乎能代表北爱地区自英国殖民侵略以来的整个对抗与反对抗历史。

通过“还要始终记得,这是20世纪70年代”此类只言片语,伯恩斯巧妙地将小说语境具体化为30年冲突最顶峰时的暴力历史及其对个体、群体和民族造成的普遍、永久性创伤。“伯恩斯调用了北爱问题期间的生活经验,描绘了一种世界,这个世界允许一个人对另一群格格不入的人施压。这不仅是关于特定地方和特定时期的小说,而是一场在普遍意义上对社会危机的探索。”评委主席阿皮亚一语中的,伯恩斯的《送奶工》的确做到了既立足本土又走向世界。

“出格者”:标准之外的性别他者

对主权的争夺和对自由的渴望因而使民族主义在北爱成为“必需品”。在这种意识形态的推动下,“边界”的概念逐渐深入人心。边界首先发源于宗教和政治上的对立,接着演变成地理意义上的居住隔离以区分“敌”和“我”。随着隔离区居民对群体身份的不断认同,边界也愈发渗透到每个社区内部,表现在几乎每个人都想方设法打听、鉴别其他人到底是“忠诚”的还是“背叛”了集体。不过,比起有形的区分,更隐含的边界在于社区对“男性”和“女性”身份的界定。

《送奶工》刻画的反乌托邦天主教社区里,“真男人”被要求等同于以准军事组织成员为模板的“硬汉”、“枪手”和“殉道者”,而“女人”则必须和温柔、顺从的“女性气质”挂钩。自然而然,若有一点偏离标准就会被社区诊断为“出格者”。小说出现的男女“出格者”数量不多,但对标准的偏离各有各的不同。男性出格者的代表人物是“厨子”、“核弹男孩”和“真送奶工”。“厨子”是女主人公准男友的表面朋友,一个气质阴柔、只醉心于厨房烹饪的人。在男性气概笼罩下的天主教社区,正经厨师只“去船上、男子战俘营,或者其他一些全是男人的地方”,“厨子”这种拥有精致咖啡壶、爱做甜品的人显然不同寻常。他帮助寻找一个连续丧子、精神失常的母亲,把遭受骚扰、惊魂未定的女主人公安全送回家,还成为当地唯一尊重并支持女权主义者的男性。

当地女性往往更加容易面临“越界”的指控。早在冲突爆发之前,重视家庭的天主教传统就规定了女性在不同阶段需扮演“女儿”、“妻子”和“母亲”的角色。这三个角色全都囿于家庭内部,围绕着婚姻和家人转,且道德约束的核心在于性道德方面,即圣母玛利亚式的贞洁女性最合乎标准。此外,在男性气概的助推下,针对女性的道德还和整个民族的荣誉捆绑在一起,认为“女性的耻辱是家庭的耻辱,是男性的耻辱,是整个民族的耻辱”。讽刺的是,小说中那群高调搞婚外恋的男女一直被当地社区所默许,而女主人公被性骚扰(无肢体接触)后走哪都被贴上“荡妇”的标签,走路看书的个人爱好被迫中止,对社区谣言的自我辩解也被母亲和朋友视为说谎。女主人公既是亲历者,又是解说者,一直带着澎湃的私人情绪和细腻的心理活动与读者对话,“她是一个反智的社会里会思考的人”。

(作者系同济大学英语系研究生)