托马斯·肯尼利(Thomas Keneally, 1935年10月7日— )是我国读者最熟悉的澳大利亚当代著名的国宝级作家。他于1964年出版第一部小说《惠顿广场》(The Place at Whitton)后,迄今为止共出版36部长篇小说,17本非小说类书籍,几本儿童读物和几部戏剧。他最著名、也最为我国读者熟悉的作品是获得布克奖的《辛德勒的方舟》(Schindler’s Ark)。这部小说后经斯蒂芬·斯皮尔伯格改编成电影《辛德勒的名单》(Schindler’s List),一举夺得六项奥斯卡奖,在世界范围内产生了很大的影响。除此之外,托马斯·肯尼利的作品还获得包括澳大利亚最高文学奖——迈尔斯·富兰克林文学奖和澳大利亚年度文学奖在内的多项大奖,获得洛杉矶时报奖和蒙德罗国际文学奖。他是纽约公共图书馆“文学之狮”,美国科学院院士,加州大学金质奖章获得者,他的头像还被印在澳大利亚邮票上。

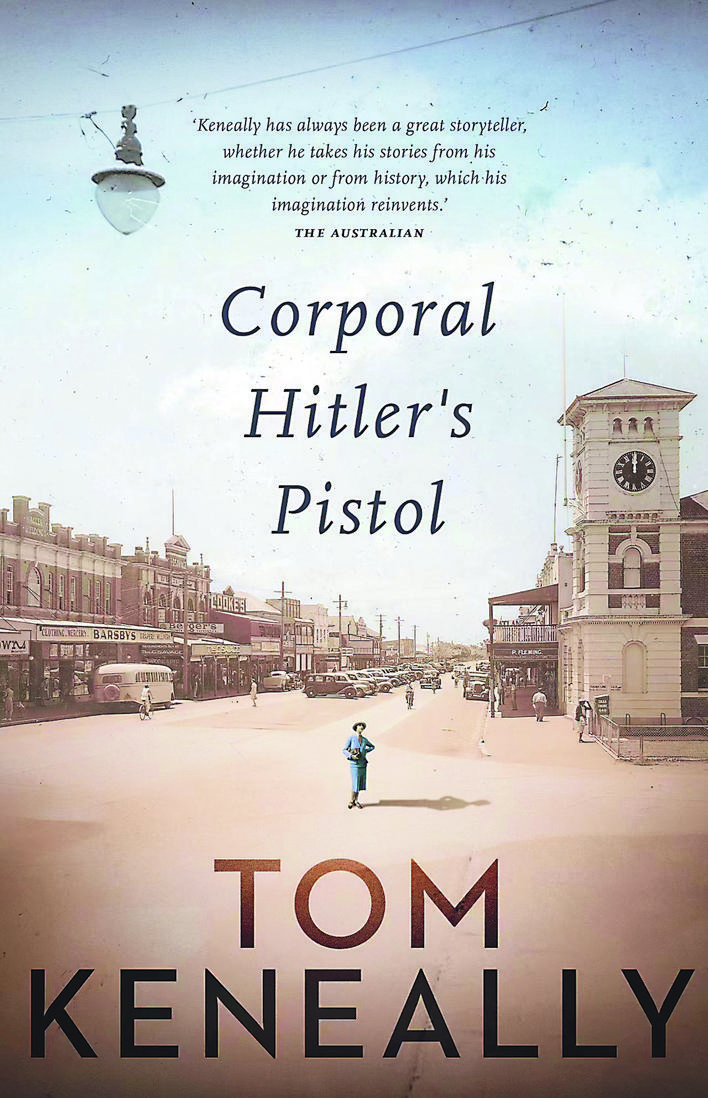

《希特勒下士的手枪》(Corporal Hitler’s Pistol)是肯尼利87岁高龄时出版的第35部长篇小说。该书2022年出版后,在澳洲文坛立刻引起轰动,当年便获得ARA历史小说奖。肯尼利是一位非常善良、真诚、热情的老人。获奖后,他立即宣布,要与入围名单上的其他作家分享十万美元奖金。他说:“这是给我的作家同行们的一个小礼物,给他们增加一点维持生计的收入,他们中的许多人并非出生在富裕的家庭。”他还十分幽默地说:“87岁写小说和25岁写小说的过程完全一样。但我们偶尔需要拿个奖,这样才能保持自己是小说家的错觉。”

然而肯尼利的所谓“错觉”,正是他文学创作不竭的源泉,纳粹德国的罪行和两次世界大战的血腥更一次次触发了他创作的灵感。《希特勒下士的手枪》就是这样一部“灵感突发之作”。这部小说探讨了两次世界大战之间的创伤对澳大利亚农村社区的影响,揭示了两次世界大战之间不稳定的和平以及在经济大萧条和不断升级的紧张局势下,人们心灵的碰撞。《希特勒下士的手枪》是根据肯尼利在家乡新南威尔士州肯普西听到的一个故事改编的。故事发生在1933年,也就是肯尼利出生的前两年。在这个故事中,一位德裔澳大利亚老人在第一次世界大战中囚禁过希特勒,并夺走了他的鲁格尔手枪。而与这个故事相对应的历史事实是,第一次世界大战爆发时,阿道夫·希特勒满怀热情加入德国军队,并被分配到西线的地面部队,当了传令兵,任务是从一个指挥所跑到另一个指挥所传递信息。至今我们仍能看到希特勒穿着传令兵制服的照片,以及他在第一次世界大战中与战友的合影。现存的历史档案更准确地显示:“1916年7月19日晚上,在法国皮卡第的弗罗梅勒,澳大利亚第五十三营与巴伐利亚第十六预备步兵团对峙。新任德国总理希特勒所在的部队正是巴伐利亚第十六预备步兵团。他在该部队服役,军衔为下士。”

肯尼利是一流的历史故事讲述者,他以史实为基础,在一系列电影画面般的场景中展示出炉火纯青的叙事技巧。当他选择《希特勒下士的手枪》这个博人眼球的书名时,一定很清楚契诃夫对作家的建议:如果第一幕出现了枪,那么第二幕就必须开火。而这把枪从肯尼利人生的第一幕开始,就一直潜伏在他的想象之中——二战期间,他的父亲曾在在中东服役。他寄回家的纪念品包括一个德国鲁格尔手枪枪套,肯尼利至今还珍藏着这个枪套,并且经常向客人展示。于是,他在自己创作的第35部小说《希特勒下士的手枪》中,从枪套中几次拔出手枪“射击”,产生了戏剧性的效果,使这部书成为一部引人注目的、融合了历史犯罪惊悚片扣人心弦的情节和对澳大利亚农村社区复杂描绘的优秀作品。

小说大部分情节发生在1933年的肯普西。作者以高超的技巧,从1933年小镇肯普西的现实生活“闪回”到第一次世界大战炮火连天的法国战场和1922年爱尔兰内战派系间激烈的纷争。通过这些“闪回”,我们了解到小说中两个主要人物在战争中经历的巨大创伤,以及这些创伤如何破坏了他们一生的幸福安宁。

伯特·韦伯,是一位在第一次世界大战中先后两次获得军功章的退伍军人。1916年7月19日晚上,他所在的澳大利亚第五十三营与巴伐利亚第十六预备步兵团相互对峙,敌我双方处于胶着状态。拉锯战中,伯特·韦伯和他最亲密的战友神父莱姆克下士、身负重伤的小伙子波迪相互搀扶着走进无人值守的德军地堡,暂避敌人的炮火。刚坐下不久,一个留着小胡子的德军传令兵带着一条小狗走进地堡。看到三个受伤的澳大利亚士兵之后,传令兵举起鲁格尔手枪打死伯特·韦伯心中的圣人——品德高尚的神父莱姆克下士。怒不可遏的伯特·韦伯用受伤的手臂举起步枪对准德国传令兵。传令兵见状,在伯特·韦伯扣动扳机前连忙举起双手,缴械投降。鲁格尔手枪因此落入伯特·韦伯之手。伯特·韦伯守着两个最亲密的战友莱姆克和波迪的尸体与德军传令兵在地堡里待了一夜。拂晓时分,德军再次占领阵地。传令兵兴奋之余,念及伯特·韦伯没有开枪将他杀死,护送他穿过德军防线,回到澳大利亚军队占领的阵地。17年来,那位留着小胡子、杀死他最崇敬的莱姆克下士的德军传令兵像一个鬼魂一直缠绕着伯特·韦伯,让他昼夜不得安宁,而“那把被诅咒的手枪……犹如钉在耶稣手上的钉子”就藏在他家的衣柜里。1933年一个星期六的晚上,伯特·韦伯在肯普西维多利亚电影院放映的新闻片中突然看到德国新总理阿道夫·希特勒。希特勒那修剪过的小胡子和傲慢的神情让伯特·韦伯一眼认出此人正是1916年7月19日夜里,与他在战壕里共处一室的那个德军传令兵。这不曾意料的一幕使这位战斗英雄瞬间精神崩溃,众目睽睽之下,陷入癫狂。伯特·韦伯被紧急送到医院之后,医生对他采取了各种精神疗法,包括催眠术和电击疗法。而这种种“疗法”的使用,正是作者的高明之处。肯尼利根据故事情节的需要,时而让伯特·韦伯在电流的刺激下重回战场,时而用催眠术使他昏睡不醒。历史故事与现实生活则因此而融合得天衣无缝。

作为一位成就卓越的历史小说家,托马斯·肯尼利当然不会只局限于讲述“希特勒下士的手枪”如何落入伯特·韦伯之手这样一个情节单一的故事。他花了许多时间和精力,调动自己丰富多彩的生活经历,编织出一部反映澳大利亚上世纪30年代城镇生活的场面宏大、内容连贯的小说。“柔弱而时尚”的钢琴家奇肯·道尔顿每周六晚在维多利亚电影院为无声电影伴奏,是这个热闹的“乐团”中最具戏剧性的人物。他听起来像狄更斯笔下的花花公子,原型却是生活在小镇肯普西的一位钢琴家。作者通过奇肯·道尔顿与当地土著人交往的故事描绘出一幅幅澳大利亚农村社区的风俗画。走进画面的还有狡诈、自私的建筑师伯利·霍尼伍德先生。伯利·霍尼伍德与一位土著女人有染,生下男孩埃迪·凯利。十多年后,弗洛·霍尼伍德太太在大街上偶然遇到一个酷似丈夫的土著男孩,几经调查弄明真相,解开谜团,与丈夫反目成仇,却与那个土著男孩建立了意想不到的联系,在一片阴霾中显露出社会变革的曙光。她在齐罗斯的茶点室与几位图图迪族妇女会面,更是澳大利亚多元文化的缩影。所有这一切都使得这部小说更丰满,可读性更强。然而,《希特勒下士的手枪》注定要成为一部犯罪小说。围绕希特勒下士那把鲁格尔手枪,作者又引出另外一场惊天血案——爱尔兰人弗兰克·霍兰为惩罚11年前约翰尼·科斯蒂根经不起酷刑折磨,出卖战友,造成重大伤亡的罪行,经过精心策划,用那把鲁格尔手枪打死约翰尼·科斯蒂根,将这部跌宕起伏的小说推向又一个高潮。而整个案件的侦破、审理过程又充分暴露了澳大利亚司法腐败、滥用职权的弊端。毕生从事历史小说创作的肯尼利就是这样,在不同的次要情节之间游刃有余地移动,描绘出那个时代的种族和性别偏见以及历史遗留的问题如何以多种方式决定了澳大利亚小城镇的社会动态。

从更广泛的意义上说,肯尼利关注的是,遥远的历史动荡、暴力和不公正如何在成为历史之后,甚至在地球的另一端,继续产生回响和影响。他对战争和宗派主义主题的持久关注激发了小说中一些最令人难忘的场景。爱尔兰部分尤其引人注目,因为它们描绘了道德妥协和内战冲突的野蛮与残酷。

肯尼利对战争题材的迷恋很大程度上是神学上的。他曾在一篇文章中写道:“人类对有组织的、可预测的生活的渴望与一个以偶然性为唯一常量和永恒法则的宇宙格格不入。文明保护个人免受伤害。然而,经历战争,就意味着将自己暴露在这种偶然性之下。人们每时每刻都会发现,战争失去人类的理性,却有足够的非理性让人怀疑神的目的。”风云变幻的今天,米寿之年的肯尼利在悼念二十世纪及之后发生的人类悲剧的同时,将不同的线索巧妙地编织在一起,成功地将《希特勒下士的手枪》这部动人心魄、发人深思的历史小说呈现在读者面前,别有一番新意。

(作者系资深文学翻译家,本书译者)