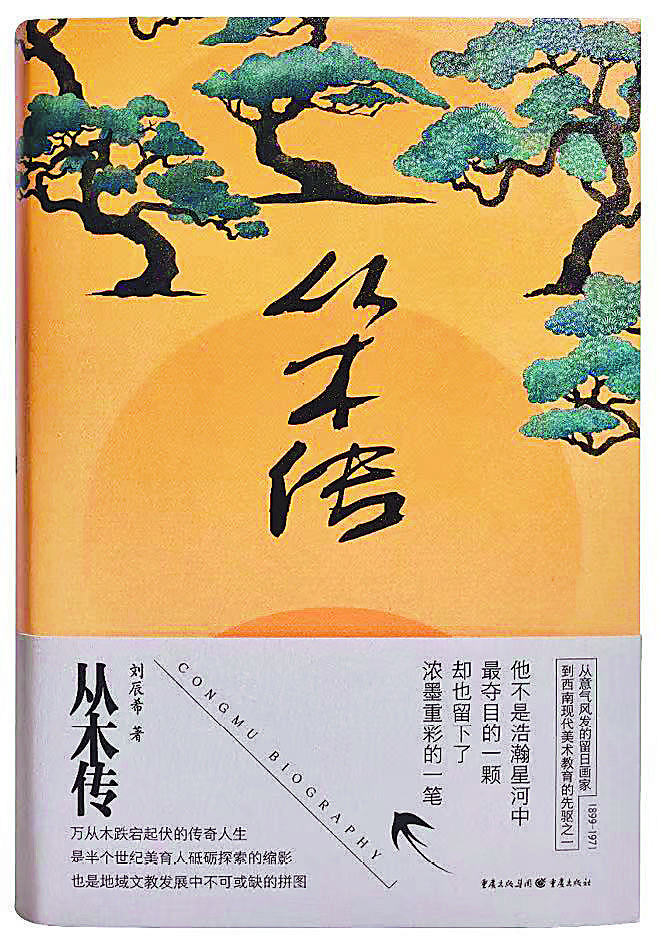

日前,由重庆市委宣传部指导,永川区委区政府、重庆市作协、重庆出版集团联合主办,以重庆市美术家、教育家万从木先生为原型创作的长篇小说《从木传》作品研讨会在重庆市永川区举行。该书以万从木的人生经历为故事线索,立足基本史实、紧扣时代脉搏,讲述其早年求学、青年办学、晚年兴学,在国难深重的年代以教鞭、画笔为武器,将毕生精力投入到中国美术事业,践行教育救国理想的传奇故事,为读者展现了一个张力十足、鲜活丰满的人物形象。本报特刊发部分专家学者以及作家本人的精彩发言,以飨读者。

——编 者

挖掘重庆近代文化积淀 阎晶明(中国作协副主席):

一个人在历史上做了多少事情?有什么地位?多大的影响?其实一方面是他自己干出来的,就是他的功业,比如苏东坡在黄州、惠州、儋州的政绩;另外一方面也是靠别人,特别是后世的不断评说,就像苏东坡,到今天已经是一个极具网红色彩的人物,其实不是说他的功名到现在影响还这么大,而是因为不断的评说,变成了一个故事、传奇和神话。其实很多领域,无论是政治、经济还是艺术,那些人物为什么在历史上影响这么大,原因之一可能就是后人的传记为这个历史人物加分很多。而有的人,后代从事别的行业,前面的事业中断了,接续不上历史,被封尘在历史中。

我看完这本书以后,一个很大的感慨就是万从木幸亏还有这么一个曾外孙。否则的话,他的历史地位就限制在重庆范围,甚至就是永川区这样一个范围。因为有这么一个后代,就不一样,不但会扩大他的影响力、传播力,而且把他从历史人物变成了文学形象。就这一点来说,我觉得刘辰希是怀着多重的责任写了一部文学作品。

首先,他完成了写作乡贤的使命。本来这本书应该由他的父辈,甚至由他的祖辈来写,到作者这一代许多情感都很淡漠了,最多是饭桌上的谈资。但刘辰希写了,可以说这是一种初心,非常了不起。所以说他完成了写作乡贤的使命,也把永川乃至重庆近代以来地方文化的积淀进行了挖掘和弘扬。重庆的美术和美术教育,重庆的抗战文化发展史,通过这样一部作品给我们呈现出来。作者的父辈、祖辈、曾祖辈,这样一条文脉的延续,包括他们跌宕起伏的命运,都写出来了。

另外一个同样重要的方面,是作者通过这部作品的创作,实现了他个人的文学理想,他实际上也是为自己而创作。不光要把家谱中的事情写成文字,还要将其塑造成文学形象,这些都是作者通过作品给我们的启示。

这部作品是一部传记,但同时它又是一部小说,就需要处理好真实和虚构的关系,既要还原或忠于历史,也要保持其作为一部小说足够和充沛的文学想象。这种关系的处理,对作者来说是个挑战。而我认为这种挑战也是今天很多作家,包括很多著名作家都在努力去完成,而未必都能完成好的一个任务。这部作品也与当下小说创作潮流比较吻合,带有一定启示性。对读者来说,阅读这部作品其实也带着双重的期待:想通过作品知道谁叫万从木,什么叫抗战文化,什么叫西南美专……另外它毕竟是小说,还要读故事、要看人物、了解情节,看出一个人的命运来。这其实也是作者和读者之间不断纠缠式的对话过程。总体上看,我认为刘辰希作为一个年轻的小说家,他的分寸把握以及表达的尺度、火候,都很到位。

我个人在看这部小说的时候,猜不出作者多大年龄,不大能知道他是“80后”,说他是“60后”也是有可能的,带给读者这种感受的原因是作者从容淡定的笔法。我们假设一下,如果作者是一个60多、70岁的人,比如说是万从木的子辈和孙辈去写的话,可能会变成一个完全乡贤式的写作,表达的方式和效果就是父辈、祖辈非常了不起。但是《从木传》的表达方式是平等、从容不迫、娓娓道来的,既忠实于大的历史背景,又特别注重个人命运,这是作品最成功的地方。

作品如教科书一般写历史,但写到人物的时候,完全又是一种文学笔法,没有刻意拔高或贬损。小说的线索是多重的,不是一个单线记录,而是把年谱扩大化、故事化,加入作者自己的构思,既有主人公的成长史、从艺史、教育史,也有他的交友史,同时也有亲情、爱情等元素。小说多重线索的另一种表现,也许是作者不自觉达到的,就是小说中的人物不管在真实历史上有多重要,在书里就是个小说人物。卢作孚也许在历史上比万从木重要,但作为小说人物来说,卢作孚是来帮衬万从木的。通过一个个人物看大历史,在大的历史中每一个再大的人物都是小的,都是具体的,作为文学人物,大家都是平等的。在人物关系中,万从木排第一,其他历史人物均为次要人物,主次很分明,但也不是过度拔高。

在人物关系的处理上,小说铺排得非常匀称,主次分明,线索清晰,而且交错得很有序。特别是它把个人和历史、时代的关系,把小人物在风云变幻的时代中跌宕起伏的命运写了出来,这是小说家应该完成的任务,这个年龄的青年作家能做到这一点我觉得很不容易。

梁鸿鹰(中国作协文学理论批评委员会副主任):

对小说创作的研讨,就是要看它对我们当今的创作有哪些启发和教训。中国式现代化,必然要求新时代文学的高质量发展。新时代文学的高质量发展,就是要结合中国式现代化的实践,立足本土文化。中国式现代化的实践,不是一个空泛的而是一个具体的、发展的实践。中国式现代化的实践滋养中国式文学,中国式文学实际上也应该作用于中国式现代化的实践。重庆历史文化的多样性,为重庆文学创作者提供了丰富的素材。重庆的历史文化发展与国家命运紧密相连,尤其是抗战时期大量文化人云集重庆,产生了诸多文化成就。

这部作品很好地提醒我们,中华民族的传统美育,从孔子开始的诗书礼乐的教化,有非常好的传统。从这部传记小说中,可以看到近现代以来艺术教育曲折的发展历程:一方面继承传统文化,另一方面吸收西方文化的优秀成果,体现出古为今用、洋为中用的结合。以这个脉络连接起蔡元培、鲁迅、刘海粟、徐悲鸿等为代表的一大批美学家、文艺家所开创的道路。在作品中,没有特别浓墨重彩的历史背景,但我们能非常清晰地看到近现代以来国家积贫积弱、人民奋起斗争的历史脉络,为历史存正气,为世人弘美德,一代一代向往进步,追求进步。

作品中多次出现“我们在新世界见”,对新世界的向往像一根红线一样贯穿始终,反映了革命浩荡的潮流。反封建、争取新生活,是人民共同的愿望和行动。这种历史的脉络是非常鲜明的。作者把万从木放在近现代以来波澜壮阔的中国革命进程中去表现,我觉得这是最成功的地方。一个人的进步和家国情怀来自于时代的推动,仅靠家族礼教是不可能的。小说中写到万从木与张闻天、吴玉璋、卢作孚、刘海粟等人的交往,就进一步带动了主人公追求进步的思想和行为。

万从木偶然去日本留学,回国后投身中国美术教育,办刊物、办学校,校长被炸死后,他临危受命担任校长,小说对于这一过程写得非常逼真,读者在阅读中备受感染。小说还专门用一个章节介绍了万从木的“十八描法”,所画山水、人物、花鸟充分体现了传统中国画的底蕴,非常成功、细腻,画风独特。

小说还有一个明显的特点是能够抓住人的情感世界。我们读小说是想看人物的精神世界,通过小说触及主人公的灵魂。作品深刻地介入主人公的精神世界,特别是从他与家人、亲友的交往中,写出了他对事业的执着、对教育的坚定、对真情的珍视、对爱情和亲情的维护。我非常看好重庆的文化和文学创作,也希望刘辰希以这本书为新的起点,写作出更多更好、无愧于时代的作品。

刘 颋(《文艺报》副总编辑):

文学、美术、音乐等艺术可以滋养人心,帮助人们度过抗战的艰难岁月,疗愈那个年代给人的心灵造成的巨大创伤。首先,我觉得《从木传》挖掘了抗战大后方部分的文化资源,对于塑造整个20世纪中华文化的整体性来说,非常有价值,是一部具有填补空白意义的作品。其次,《从木传》再现了万从木孜孜办学的美术教育家形象,刻画了他的才情、人品、性格、追求以及在挫折中的不屈不挠。作品以万从木求学、办学为轴,同时展现了那个年代活跃在上海、重庆的一批艺术家的精神质地,真正体现了文人风骨。这里的文人不仅仅是指诗人或者写作者,而是文化人。书画是人格的外化,在这部作品中我们看到了那个年代的文人风骨,而且呈现的质地非常丰富。这部作品虽然志在为万从木立传,但事实上它也给我们展现出那个时代文化人的一幅长卷,这一价值和意义值得重视和肯定。第三,希望能看到作者更多年轻态的作品。在这部作品中,我能看到即使万从木和作者之间有血缘关系、亲缘关系,处理起来可能容易掣肘、不那么自如,但作为一个年轻的写作者,刘辰希能够不拘泥于史料、不受缚于史料,处理得比较年轻态。这个年轻态体现在作品里既有作者对传主的敬意和热爱,但又表现出现代的立场,既是以一种平等的视角看待和描写历史人物,也是尽量以一种理解的态度展示和叙事。第四,小说叙事中大量的细节描写非常有意思。小说中有许多细节,通过大量生活化的碎片展开情节、推动叙事,而少有说教。作者看待所有人物,哪怕是历史上的文化名人、一代大家,都是平等的、平视的视角,去理解他们,尽量让他们行动、说话,这应该说是一个比较成熟的小说家调度文本的能力展现。

填补重庆抗战文艺空白

黄济人(重庆市作协原主席、国家一级作家):

重庆抗战文化的研究已经很深入了,但对其中的文艺研究还不多。万从木如在这片土地上长出来的一棵树,历经多年依然挺拔,依然根深叶茂,这个值得研究。这部小说填补了我们对抗战文艺研究的一个空白,由此生发开去,必定在研究抗战文化中有更多重要的发现,会有更多像万从木这样的人物浮出历史水面,走进大众视野。另外,文学对塑造城市文化基因和精神具有重要作用,重庆有部伟大的作品叫《红岩》,这部长篇小说多年来一直伴随着这座城市成长,为重庆增添了不少光彩,几乎已经成为一张名片。《从木传》也是书写抗战历史和文化,但切口和角度不同,给了读者新的视野,在一定程度上可以加深我们对这座城市的认识和理解。

凌承纬(重庆市政府文史研究馆馆员、重庆现当代美术研究所所长、四川美术学院教授):

上世纪八九十年代,我在做抗战美术史研究的过程中发现了万从木。当时的抗战大后方,重庆宛若一座文化宝库,像徐悲鸿、张书旂、茅盾、郭沫若等艺术家都会聚于此,但随着抗战的胜利,其中不少人相继离开。这部小说的主人公万从木,是这个时期重庆土生土长的艺术家、教育家,他的人生故事和人文精神刻有独特的重庆烙印。《从木传》在文学创作外,还原了很多历史史实,像万从木先是在日本留学,后来创办了西南第一所实行新式教育的美术专科学校,因为办学经费紧张,不得不组织义卖义演乃至变卖财产来维持学校运转,等等。这样一位作出过重大贡献的人,留下了很多感人的故事,在此之前并不为人所知,从这个层面讲《从木传》弥补了历史研究上的不足,很好地处理了历史的真实和文学创作的关系,把历史研究成果创造性地转换成文学作品、艺术作品,使历史人物的事迹传播更广、受众更多。

张 者(重庆市作协副主席、国家一级作家):

在小说创作中其实有两条路,一条路是传记性、纪实性,另一条路是纯虚构。《从木传》给了我们一个新的选择,即将“实”与“虚”巧妙进行结合,主线写实、副线夹虚,为我们鲜活地展现出国难深重的年代里一位爱国艺术家、教育家的人生成长故事和美育救国经历。从小说的创作过程来看,这段历史留给我们的资料并不多,而年轻的作家从自己家族背景入手,将零散的、割裂的史料进行整合,加之以年轻且灵活的手法,呈现了一个可读性高、代入感强的文学作品,仿佛把我们拉回到20世纪三四十年代那个特殊的岁月,让读者可以与万从木、黄伯廉、何聘九等人物接触,看着他们喜怒哀乐、生活成长,似乎一切触手可及,让我们更好地了解到历史并感悟历史。

王本朝(重庆市作协副主席、文学理论评论创委会主任,西南大学文学院院长):

作者写这部小说有三个动因:第一是家族传承的使命,第二是展现万从木鲜明的性格和精彩的人生,第三是作者的理想与他的外曾祖父之间有相互映射的关系。这部作品是作者个人的家世、家族、体验,以及与历史、时代合力形成的,可见作者的写作意图就是要向万从木致敬,记录那个时代,书写一种人生的理想。作者借一个人的命运写出了一个时代,随着这个时代的变迁、家族的变迁,写出人生的复杂、时代的丰富。行文真诚真心、举重若轻,没有拖泥带水、繁复累赘,复杂的历史消融于一种干净利落的叙述中。作品超越了一般传记体写法,着眼于细节,通过人物对话推动叙事,把历史人物生活化、日常化,借助日常具体的场景来呈现。在我看来,这是一部有意味、有诗意,可读性和创造性兼具的作品。

延续重庆精神血脉

凌孟华(重庆师范大学文学院副院长、重庆市作协文学理论评论创委会副主任):

《从木传》是“题材选择作家”,作者的家学渊源为他提供了得天独厚的文学资源。而在“题材选择作家”之后,更重要的是作家如何驾驭题材的问题。读完这部小说,我感受到作者激荡在字里行间的才气和成熟独到的写作技巧,他很好地处理了历史纪实与文学虚构之间的关系,以恰到好处的笔法将自己的家族长辈也是曾外祖父,鲜活地描绘成一个小说人物。就万从木自身来看,他可以说是重庆抗战文化星空中的一颗明星,作者把这颗明星的生平、作品、精神以长篇小说的方式予以呈现,让更多新一代重庆人能够了解这段历史,走近这些前辈,某种意义上讲这也是一种传承,是新一代重庆人对重庆历史和抗战文化的重新书写,非常有意义和价值。这部作品应该说起到了一个延续重庆精神血脉的作用。

吴向阳(重庆出版集团科技分社社长、总编辑,评论家):

重庆很多历史文化名人都有传记,但万从木以前是没有传的,《从木传》弥补了这个缺憾。万从木先生的所作所为、成就,正好体现了中西融合的包容精神和敢为人先的创新精神,以及矢志不渝的爱国情怀和自强不息的进取精神。如果把重庆精神概括为讲奉献、有操守、有性格、有情怀、有成就,万从木正好就是一个重庆典型知识分子的优秀代表,我们能够从书中看到这样一个人,这是一件很有价值和贡献的事情,无论是在历史人物研究还是爱国主义教育中,都值得去宣传和弘扬。

李海洲(重庆市作协主席团委员,《环球人文地理》总编):

《从木传》介于虚构和非虚构之间,选择一个艺术家、教育家作为主人公,将他的人生成长经历作为小说的主要内容,表面上是写一个艺术家,但又把他放在历史的洪流中,让我们看到一个时代的缩影。就文字而言,小说没有炫技、没有浮躁,很干净、很纯粹,故事娓娓道来,读起来给人一种舒服和自然的感觉。这是一本有时代精神的书,对重庆人文发展亦有贡献。

刘辰希(青年作家、《从木传》作者):

《从木传》的主人公从木是永川大安人,作为重庆本土著名的画家、教育家、重庆历史文化名人,他创立的私立西南美专学校,填补了近代重庆乃至整个西南现代美术教育的空白,为我国艺术教育发展培养了大批人才,我觉得他应该也是永川的骄傲之一,是一个值得被书写和铭记的人物。习近平总书记多次指出要“讲好中国故事”,我认为讲好中国故事就是要聚焦人民群众自己的故事,作为一个比较年轻的文学创作者,更要扎根自己成长起来的土壤,讲好自己身边的故事。万从木先生追求理想、不屈不饶、甘于奉献的精神,值得我们后人去学习。作为万从木的后人、他的曾外孙,我觉得有责任与义务去书写并写好他的故事。