散文的精神内核是“真”

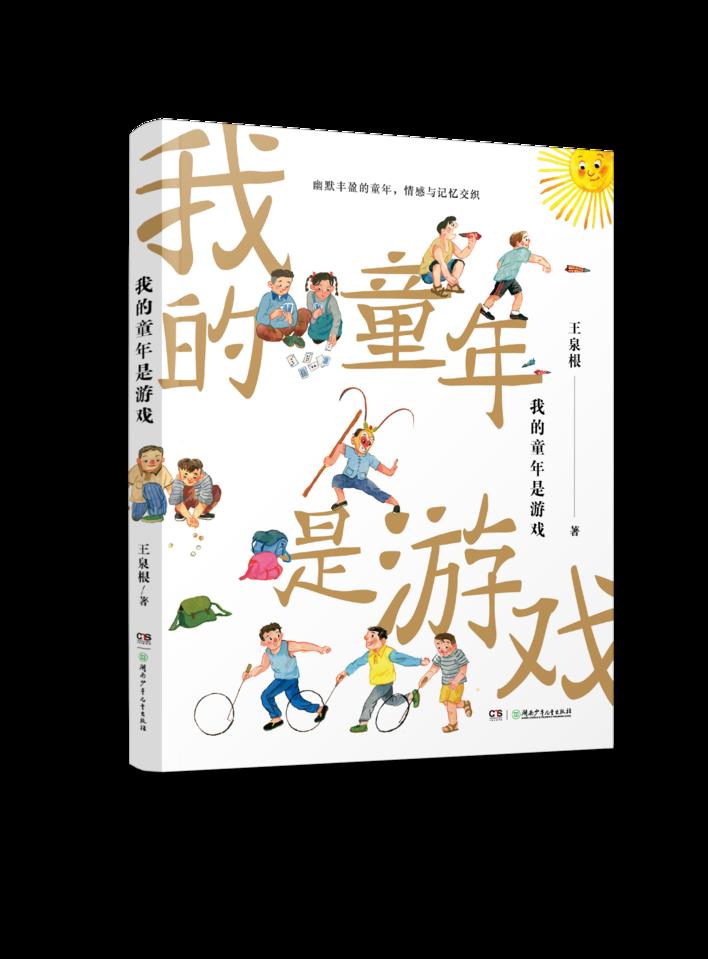

崔昕平:王老师好!最近了解到您在湖南少年儿童出版社出版了一本散文集《我的童年是游戏》,这本散文集入选了《中华读书报》2月好书榜、《出版人》杂志4月书单。在大多数人的印象里,您首先是学者,是中国儿童文学学科建设、理论奠基与人才培养的重要参与者,也有大量的理论论著出版。从1987年出版《现代儿童文学的先驱》至今,在我的印象中,应该有近40部了吧?之前,您也有散文集出版,如《北京的“学术气场”》《王泉根散文精选》《往昔皆为序曲》等,多是您治学、求索、知人、阅世的人生经历与社会感悟。这部《我的童年是游戏》,应该算是您的首部儿童散文,我很想知道您的散文观与儿童散文观。

王泉根:谢谢你的关注。作为一位从事文学教学与研究的学者,投入文学创作是一件很自然的事。实际上,我们那一代“77级”中文系本科生,上大学前多多少少都曾有过诗人梦、作家梦。我在上大学前,曾先后当过13年知青、军人、铁路工人,但同时也自认为是一位“业余文学青年”,发表过短篇小说、诗歌、童话。但在读研究生尤其是在高校从教后,就彻底转向“学者”,只是偶尔手痒忍不住写点自己喜欢的散文随笔之类。那本2018年出版的《北京的“学术气场”》,选录了我40余万字的文字,幸蒙北大谢冕先生赐序,里面有这样一段话:“我不把王泉根的散文随笔当作一般的作品来读,在我,是因为他的言谈深得我心而有如对故人的感觉。我特别看重他的文字中流露出来的‘书斋趣味’,阅读在此时成了一场欢愉的精神盛宴。”李怡、梁鸿教授曾在合写的一篇评论中有这样的表述:“王泉根的语言极有特点,作品始终充溢着一种童心和巨人的激情。我们始终可以感受到,一种纯洁、明朗、向上的思想状态流淌在他的语言之中,而他思维的开阔、思考的深刻和不断求新的特点也融会、体现其中。”这对我是一种拔高的鼓励,但同时也道出了我有自己独立追求的某种文学观,包括散文观。

散文是一种非常别致又是一种难以说得清楚的文体,说句笑话,凡是明显不能归入小说、诗歌、戏剧的“文学作品”,都可以放进散文这个筐。这么说来,散文岂不就成了超市、杂货铺?散文的精神内核到底是什么?人们常说散文“形散神不散”,这个不散之“神”又是指什么?

在我看来,构成散文的精神内核只是一个字:“真”。散文形散神不散的神也是一个“真”字。真是散文的命脉。我对散文的理解是:以真为本,美文书写,形神兼备,笔带感情。作为“非虚构文学”的散文,其感世、醒世、存世、传世的价值正在一个“真”字。王蒙先生深谙散文之道,他有一段话说得实在太好了:“散文与读者之间不存在小说与读者间的那种允许虚构的默契。而报告文学的虚构就更不道德。”这是散文本质的经典表达。真正的散文只能是“有我”的写作,即作品里站着作者,有作者的真性情、真思悟、真行为、真踪迹。当然,散文作品的风格可以各异,或恬淡,或清丽,或激越,或苍劲,但语言必应是干净的、优雅的、形象的、生动的,是可会于心可动于情的。

崔昕平:那么,在您看来,给孩子们写散文,最大的意义在哪里?创作儿童散文,是不是有它独特的方法或者说难度呢?

王泉根:由于散文的独特内质与文风的自由开展,因而散文往往成为中小学语文教学的重要课程资源,成为学生写作的范本与模板。实际上,我们从小学一年级起所学习的课文,绝大多数都是散文,或广义的散文;很多作家最早也都是得益于散文的滋润,从散文起步而诗歌,而小说,而其他。

儿童散文作为散文的一脉,要写好它,首先必须坚持“有我”“守真”,表达作者的真情实感、真思悟、真行为。我们知道少年儿童的阅读是一种真正“沉浸式”“代入式”的阅读,他们对童话、小说、幻想文学中的人与事尚且信以为真,那对于散文、报告文学自然更会视为“真人真事”了,因而如果儿童散文也是虚构幻化,那就简直太“缺德”了!我个人很不喜欢那些“散文小说化”的写法,尤其不喜欢文笔华美、似乎掏心掏肺而实际上是小说的所谓散文。

“真”是指散文所记之人之事,应当是真人真事;所抒之情之意,应当是真情实意。当然也有艺术想象与发挥的空间,例如写天上云影的变幻,写枝头鸟雀的鸣叫,到底是“两个黄鹂鸣翠柳”还是“三只麻雀飞枝头”,就不必过于较真。鲁迅先生在咸亨酒店与朋友饮绍兴黄酒,下酒的是茴香豆还是炒花生,也没必要细究。但散文所写之人事、所抒之情志,必不能空穴来风,更不能天马行空。

儿童散文的发展繁荣需要一批“青春在眼童心热”的作家,他们的创作立足点是为少年儿童而写,同时必须艺术地把握儿童视角,或是儿童世界的现场书写,或是童年经验的人生升华,或是童年记忆的艺术再现,用散文这一特别自由灵动的文体,抒发童心、慧心与诗心,提升少年儿童的阅读品质与人生高度。

好散文是儿童的“短经典”

崔昕平:近年来,相较于小说等文体,儿童散文的创作其实是不太活跃的,创作的关注度、文体本身的创新性都有所不足。比如儿童散文题材的固化问题,一些回忆童年为路径的儿童散文,沉浸在个体缅怀中,很难与当代儿童读者的情感世界、认知世界产生共鸣;再比如,一些儿童叙事散文,更多地依靠小说的虚构手法来增强儿童散文的生动性,散文的边界变得日益模糊。在您看来,当代儿童散文创作可能的创作路径有哪些?什么样的儿童散文是好的儿童散文?

王泉根:什么是好的儿童散文?儿童散文的创作路径有哪些?你的发问实际上是儿童散文的一个老问题了。正如你所说,相较于小说、童话等文体,儿童散文的创作其实并不活跃,关注度、创新性也都有所不足。这一现象上世纪八九十年代就已存在,儿童文学界也多有焦虑与探讨。不妨告诉你一个“故事”:为了激活儿童散文创作,1996年4月,海峡两岸几位儿童文学发烧友,包括汤锐、班马、方卫平、孙建江、李建树与我,与来自台湾的桂文亚、管家琪,汇聚浙江宁波,在三天三夜的行走与对话中,曾就与你上面提出的大致相同的儿童散文问题展开讨论,大家各抒己见,也有面红耳赤的争论。那次讨论,全部用录音机录了下来,最后在台湾出版了一本《这一路,我们说散文》的书。这一晃,竟快30年了,所憾汤锐、李建树已经远行,但儿童散文的一些问题依然没有太大改变。

首先,我们应当正视一个事实:在儿童文学诸文体中,儿童小说、童话永远是体量巨大、影响广泛的核心文体,接下来才是儿童诗歌、儿童散文等,因而儿童散文不大可能会产生现象级作品与畅销书作家。但如上所述,儿童散文又是少年儿童阅读教学中接触最多、对他们的写作乃至文学素养的养成意义最深的文体。由于散文不可能写成长篇,总是以短篇存现,短小精悍,形神毕现,因而好散文的阅读对儿童而言实际上是“短经典”的阅读,这对于中小学生尤其显得现实与重要。鲁迅先生认为短篇的好处是“借一斑略知全豹,以一目尽传精神”。短篇能让我们挤出片刻时间随时随地阅读,随时随地了解与认识文学世界里的种种不同的创作风格、种种作家作品,以及种种不同作品所描写和反映的人物、故事与社会生活。正因如此,激活当代儿童散文创作的发展,创作出更多好的儿童散文,尤显紧迫与重要。

在我看来,边界模糊不清是制约儿童散文发展的“硬伤”之一,王蒙先生断言“散文与读者之间不存在小说与读者间的那种允许虚构的默契”,这是治愈散文硬伤的良方。必须正视那些“散文小说化”的作品正在“败坏”散文的品质,这些散文不像散文、小说又不像小说的“四不像”,一定程度也在入侵儿童散文领域,诚如你指出的那样,一些儿童叙事散文,更多地依靠小说的虚构手法来增强儿童散文的生动性,散文的边界变得日益模糊。好的儿童散文,首先必须是“有我”“守真”,这是散文之为散文的一个大前提,也是一条底线。在此前提之下,作者尽可调动浑身艺术解数,尽情挥洒语言才华。散文是最能见出作者语言功夫与本领的艺术。散文的语言应是饱含作者的真灵魂、真性情,是作者才情迸发时的灵光与喷泉,是有感染力、浸透力、影响力的。当儿童散文既有了“真我”这一不散之“神”,又具有艺术语言的不朽之“力”,如此神力融凝,何愁儿童不会喜爱?又何虑儿童散文停滞不前呢?

由于儿童散文的操刀手是成人作家,又由于创作儿童散文的主力作者往往是在人过中年以后(中青年作家的激情多在小说、童话、诗歌),因而极易把儿童散文写成蓦然回首感慨人世沧桑的“中老年”散文,如你所说“一些回忆童年为路径的儿童散文,沉浸在个体缅怀中,很难与当代儿童读者的情感世界、认知世界产生共鸣”。这类散文当然也有它的价值与文学性,但最好是寄给成人刊物去发表,如果是投给儿童文学刊物,那就必须考虑到读者对象与接受兴趣。张天翼所追求的儿童文学要告诉小读者“真的人”“真的世界”与“真的生活”,陈伯吹所力倡的儿童文学作家要“善于从儿童的角度出发,以儿童的耳朵去听,以儿童的眼睛去看,特别以儿童的心灵去体会”,这些都是包括儿童散文在内的儿童文学的创作准绳。归根结底是一句话:坚持文学“以人民为中心”,儿童文学显然是要坚持“以儿童为中心”。

在“有我”与“守真”中书写童年的游戏

崔昕平:阅读这部《我的童年是游戏》时,仍能感受到这部儿童散文集同时呈现了您学者型作家的行文特色,不仅仅是文学表达,更兼具文化探讨。行文间,呈现了您一以贯之的治学之风,重实证、重考据。因而,散文中写到儿时的儿歌、游戏时,每每会关联到其他文学、文化文本,如鲁迅、周作人,包括当代彭斯远等学者的童谣论述,关联了如《踢脚班班》的版本溯源;也关联了不少作品,如同在江浙地区生活的鲁迅《从百草园到三味书屋》、当代曹文轩《草房子》等作品中的所记所述。从这一层面看,作品同时具有典型的“文化散文”特质。这样一种文本特色,是否也是您的一种有意为之呢?

王泉根:的确是“有意为之”。我对散文缺乏研究,但如上所述,我对散文有自己的散文观。包括这本集子在内的已出版的数种散文集,正是我“散文观”的具体实践与结晶,那就是在每一篇作品里,都有“有我”与“守真”,当然,如果是将稿子投给儿童文学刊物,自然会特别注重童年经验与儿童视角的艺术表达。同时,我的散文写作有意识地远学“桐城派”的“义理、考证、文章”,近学上世纪二三十年代活跃在浙江上虞春晖中学(上虞是我的家乡)的夏丏尊、丰子恺、朱自清等“白马湖”派作家的散文,那也是鲁迅兄弟的一脉散文之风。更近的是佩服谢冕老师散文的精气神,自然也喜欢儿童文学同辈中高洪波、张之路、肖复兴、赵丽宏那些深具时代感的散文与小说。当然,这是我私下学习而难以企及的,我自知缺乏散文大家的“博雅”“才情”与“教化”,只能以“虽不能至,然心向往之”自勉罢了。

崔昕平:阅读《我的童年是游戏》,我能够感受到,这是一本旗帜鲜明的、张扬儿童天性,为儿童游戏合法性鼓与呼的作品,可以感受到您对儿童游戏天性的充分肯定和抒写。这部作品里,有关于儿时的声音记忆、动作记忆和情感记忆,尤其是大量20世纪五六十年代江南孩子们常玩的游戏,像是“踢脚班班”唱儿歌、射纸箭、飞牌头、打弹子等,都写得欢乐率真,童趣盎然,也着实是勾起了我们这一代的许多童年回忆。作品承载着您对童年的怎样一份感情呢?在您看来,游戏与儿童成长的关系是怎样的?您认为,书写儿童游戏对于儿童成长具有哪些重要的意义?通过这部儿童散文,您希望小读者们、也包括大读者们,从中获得些什么呢?

王泉根:我近年之所以忍不住去写儿童题材的散文,原因之一是“有感而发”。我们这一代从上世纪五六十年代长大的人,实在搞不懂现在的孩子为什么书包那么重、读书压力那么大、课外培训那么多,甚至根本谈不上童年的快乐。人的生命从童年开始,如果一起步就满脸沉重,那还是童年吗?这就不由自主地想到了我的童年,我们这一代人的童年。事实上,张之路的《吉祥时光》、肖复兴的《红脸儿》、赵丽宏的《童年河》等,都以小说或散文的形式开启了这一代人的童年书写,而且完全是“以儿童为中心”的儿童文学式的书写。

美好的人生从童年开始,幸福的童年离不开游戏。儿童的游戏过程,不但是一个动手、动脑、开发想象力、创造力实现自我的过程,而且是一个学会与人交流、分享、合作、融入群体的社会化过程,更重要的是,儿童游戏是放飞生命、享受快乐童年的生命成长过程。一时代有一时代的童年游戏方式,童年需要游戏,但人生不能“游戏”。童年对于人只有一次,期待儿童文学能够更多地关注与智慧地表达儿童游戏精神,祝愿新时代的孩子们拥有快乐、幸福、向上向善向美的童年吉祥时光。