□李彦姝

习近平总书记在纪念红军长征胜利80周年大会上的讲话中指出:“主力红军长征后,留在根据地的红军队伍和游击队,在极端困难的条件下,紧紧依靠人民群众,坚持游击战争。西北地区红军创建陕甘革命根据地,同先期到达陕北的红二十五军一起打破了敌人的重兵‘围剿’,为党中央把中国革命的大本营安置在西北创造了条件。”由此,我们可以看出红二十五军在红军战略转移中的重要历史地位,以及其在长征队伍中的特殊性——最晚从大别山区根据地出发,最早到达陕北。这“一晚一早”,凸显了红二十五军长征之旅的艰苦卓绝与突出功勋。

相比三大主力红军,一般读者对“红二十五军”这个队伍及其重要性的认识可能是比较模糊的。长征开始后,红二十五军从何家冲出发,勇做“北上先锋”,这支队伍不足3000人,平均年龄十五六岁,孤军奋战却越战越勇,冲破国民党军队的围追堵截,屡次绝处逢生,率先到达陕北,为党中央把中国革命的大本营建立在陕北立下了特殊功勋,被毛泽东称赞为“中央红军之向导”。

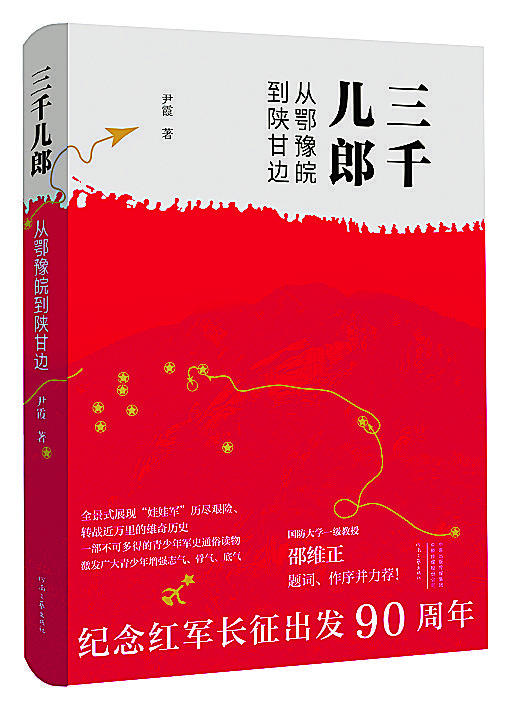

尹霞的《三千儿郎·从鄂豫皖到陕甘边》(以下简称《三千儿郎》)正是对红二十五军长征故事的集中展示。作为一部纪实文学作品,《三千儿郎》在历史叙事与文学创作之间寻求到某种平衡,全书兼顾了真实性与生动性、总体性与片段性、史料性与可读性。历史性的真实厚重是建立在文末所附的史料汇编、回忆录、文集、传记、大事记等30部参考文献的基础上,红二十五军长征中的时间脉络、重要人物、行进轨迹、重大战役、重要节点均真实可考,因此文学性的鲜活表达亦有本所依。在细节处,作者运用了大量的文学创作笔法,如人物对话、心理描写、情景描写、细节描写等,或娓娓道来,或扣人心弦,从而使这部作品赋予读者一种较强的代入感和沉浸感,更容易引起读者的共情与共鸣。历史真实基础上的文学想象与铺陈,荡开了一幅气象万千的红军长征的“清明上河图”。全书人物形象丰满,其中既有对徐海东、程子华、吴焕先等革命先驱不畏牺牲精神的特写,也有对普通战士、人民群众群像之勾勒。从情节推进来看,红二十五军的每一次出发、转移、周旋、迂回、战斗,都令人感到惊心动魄,每一次短暂的胜利喜悦后,又猝不及防步入新的险境,命悬一线的时刻反复出现,生死存亡的考验接踵而至。长征途中,对于路在何方,他们也有过踌躇和犹疑,而唯一不变的是战士们赴汤蹈火、追寻胜利曙光的决心。

通过《三千儿郎》这部作品,我们感受到红二十五军之所以取得骄人战绩,不仅仅因为这是一支血性之师,还因为这是一支信仰之师,他们坚持党的领导,坚定革命理想信念,坚信正义事业必然胜利;这是一支智慧之师,他们重视战略战术,运筹帷幄,科学研判,屡屡出奇制胜;这是一支爱民之师,他们坚持走群众路线,守护人民利益,不拿群众一针一线,赢得人民支持……

长征之长,之于红二十五军而言,不仅指向路程之遥,更指向战士内心所经历的考验之巨大复杂,指向孤军奔袭中对于胜利会师的漫长渴望,其中所昭示的道路之迂回、信心之绵长、信念之深远,令人慨叹和钦敬。

在中国工农红军长征出发90周年之际,《三千儿郎》这部具有献礼意义作品的问世可谓恰逢其时,它洋溢着革命历史叙事的昂扬乐观主义色彩,也散发着蓬勃的青春气息和巨大感召力。对于中国革命历史爱好者特别是青少年而言,其紧张紧凑的情节书写、富有个性的人物塑造、明快晓畅的语言表达,都可谓一部爱国主义教育的生动读本。

习近平总书记在党的二十大报告中向广大青年发出号召,要“立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年”。《三千儿郎》重温红二十五军青春儿郎从鄂豫皖到陕甘边所跨越的雄关漫道,为新时代青年如何奋斗与成才树立了光辉典范。新时代好青年要继承和发扬伟大长征精神,从红二十五军的英雄事迹中汲取不竭力量;紧握时代接力棒,走好实现中华民族伟大复兴的新的长征路。

(作者系《中国高校社会科学》编辑部副主任)