今年正值巴金先生120周年诞辰。巴金的文学成就,主要是小说和翻译,包括晚年的散文集《随想录》。他一般很少谈诗。他在上世纪20年代早期,曾写过一些诗,虽然只是一些短诗。或许是巴金感到自己的气质不适合写诗,或是觉得小说等体裁更能表达他的想法,就早早断了写诗的念头,把主要精力放在小说、散文及翻译上了。然而,他在上世纪50年代先后发表了两篇谈外国诗人的文章。虽时过境迁,每次读到这两位外国诗人的作品时,我就会联想到巴金先生的文章。尽管那是他参加会议的公开发言,却仍有自己独到的想法和观点。

巴金谈吉洪诺夫

“看见你的满头的白发和发红的脸庞,看见你的亲切的愉快的微笑,我就想起了我在你们那里过的那些快乐的日子”。这是巴金在《欢迎吉洪诺夫》一文中的开头。全文刊登在1952年11月上海《解放日报》上。我看,这首先应该是一篇类似欢迎辞的文字。果然,巴金接着就写道:“上海的人民更加兴奋地等待着你的来临。他们愿意让你看见你少年时期的梦在这里怎样成为现实。人民革命的洪流洗净了帝国主义留下的污泥,今天欢迎你的是一个光辉的新的上海。”

吉洪诺夫(1896—1979)全名应为尼古拉·吉洪诺夫,是苏联第一代诗人,出生于彼得堡一个小手工业家庭,他从懂事起,就对下层人民的痛苦生活有较深的了解。长大后在军队服役,参加过卫国战争。他先后出版诗集《寇群》《家酿啤酒》《友人的影子》《烽火年代》等,作品多次获列宁奖金、斯大林奖金。曾任苏联保卫和平委员会主席等。1952年11月,以吉洪诺夫为首的苏联文化工作者代表团十多人,到北京参加“中苏友好月”活动。他在北京街头,看到工人们在晨间做广播操的盛况,既好奇又激动,写下了这样的诗行:“当北京人出来做广播体操/把最后一个梦魇赶出睡乡/城里整齐的小巷大街/一下子变成了运动场”。全民以广播操健身,成了中国一代人的记忆。1959年,他应中国政府邀请,再次率苏联文化团来到北京,出席国庆十周年观礼活动。他两次访问中国,创作出版了访华诗集《红星照耀着绿色大地》,其中的一首《中国人》,他为我国读者朗诵,获得了经久不息的掌声。

在北京期间,上海《文汇报》驻京记者浦熙修对他作了专访,一个整版刊发在《文汇报》11月13日。之后,吉洪诺夫马不停蹄到上海访问。上海文艺界举行欢迎仪式,迎接这位远道而来的同行客人。时任上海市文联副主席的巴金,在欢迎仪式上致辞。因巴金在1950年赴波兰华沙出席“第二届世界保卫和平大会”时,访问过苏联等国。所以,巴金的讲话充满亲切的语调:“我到过你的国家,所以我也更深切地了解爱和友谊的语言。从你们那里我得到很多的东西。每一个到过苏联的中国人都有他的不少的宝贵收获。”

接着,巴金赞美吉洪诺夫:“你认识中国人民的‘健康、愉快而纯洁的灵魂’,因为你热爱着中国人民。你在十几岁的时候,就关心着我们的斗争,你在那时候就写过叫做《约翰·亨卜登》的小说,希望把中国人民从外人租界解放出来。”

讲话中,巴金期待吉洪诺夫在上海的访问有更多的收获:“你,伟大的诗人,在这里你一定会得到丰富的诗的材料,因为激动着你的心灵的理想,正激动着这里的人民,他们正走着你们走过的道路。他们的眼前出现着你们追求过的远景,他们的心里激动着和你们一样的感情。你不会因为语言的隔阂感到不便,因为在你和我们中间还有一种语言,那就是爱的语言。”

巴金的讲话,较多篇幅是对苏联人民、国家建设、以及他们悠久的文化艺术的赞美。

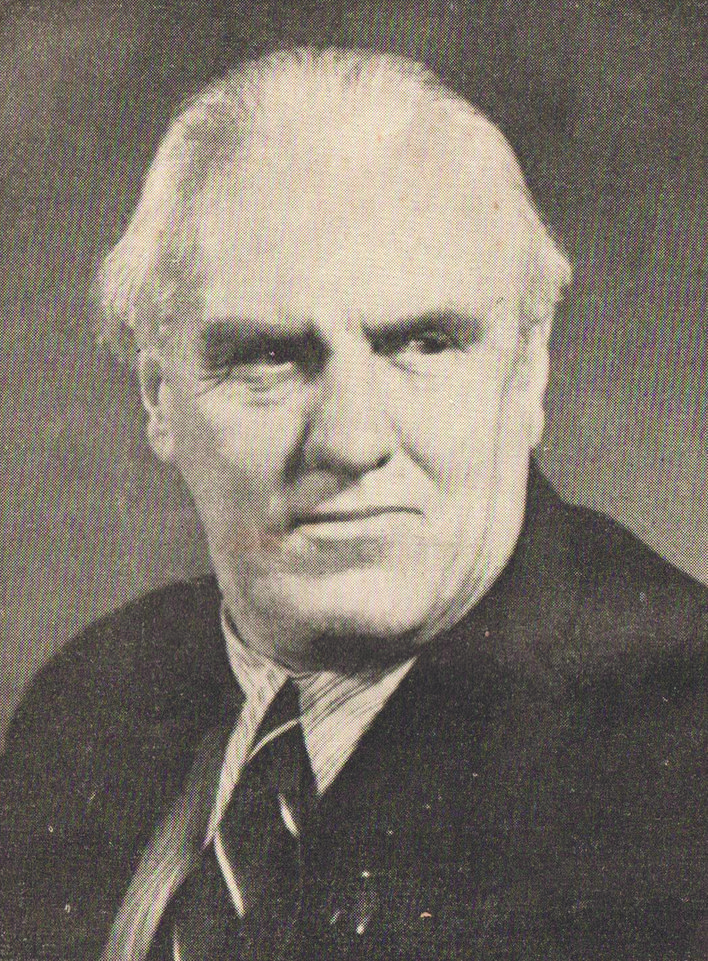

就在吉洪诺夫访华期间,我国文学翻译界已紧锣密鼓地行动,准备用中文为他出版一本译诗集。在当年12月,人民文学出版社出版了《吉洪诺夫诗集》,版权页下端有一行字:“共印50130册,内织锦套装30册,非卖品;绢面线装100册,平装5000册”。我想,其数量之大,装帧之豪华,如此高的出版规格,恐怕中国诗人也没有享受过吧。中国文学界、出版界给足了这位作为同行的“苏联老大哥”的面子。

在这部由郭沫若题写书名的诗集扉页上,以红体字印有作者写的一段话:“中国读者将从自己祖国的语言中读到我的诗,这对我是莫大的喜悦,这些读者是今天强大的民主的新中国——人民中国的建设者。我应当对那些兄弟的中国诗人致以真诚的感谢:他们在翻译我的诗的时候,克服了诗歌上的一切困难,付出了不少的劳力。”

接着是由孙玮(孙绳武)翻译的作者《自传》,足有13个页码。诗人在回忆中这样谈及自己的诗歌写作:“后来,我又经过了一条复杂的探索的道路。如今回顾那些辽远的年代,觉得又悲伤又可笑,在写诗这一方面,曾经有过多少次不正确的、多余的、错误的试验,这些试验并没有使那堆积着十分不自然的复杂音响的诗获得任何的创作发展,而且也不可能这样。这毫无必要的复杂性的特点,我用了很长的时间,一直到经过《英雄的寻求》和《荒野》,踏上了引导我走出文字的丛莽的那条道路时,才把它从诗里驱逐出去。”是的,诗人在这里提出了一个重要的观点,即把诗的杂质清理出去,让诗更纯净些。

《吉洪诺夫诗集》收诗29首,共分五辑,第四辑主题是“在第二届世界保卫和平大会上”,这次会议我国派出以郭沫若为团长的代表团赴会,所以这辑诗中有一首题为《郭沫若在演讲》的诗,诗的第一段写道:“只有用音乐才能传达中国语言的声音/只有用音乐传达才不会把它损伤/从这声音里可以隐隐听见钢铁的沸腾/猛虎的低啸,奔流的浩荡”。中国读者读到这些写中国内容的诗句,会感到更加亲切。

参与这部《吉洪诺夫诗集》翻译的有孙玮、余振、林陵、丘琴、刘光杰、袁湘生、铁弦等,这堪称中国翻译家一次迅速而成功的合作成果。

巧的是,我手上普通版本的《吉洪诺夫诗集》,封面左下角,有钢笔写的“任钧”两字。记不得这是哪年淘来的,这一定是这位上海老诗人的旧藏,他去世后,部分藏书散出了。

巴金谈《草叶集》

巴金这篇题为《永远属于人民的两部巨著》的文章,收入1957年3月由作家出版社出版的《大欢乐的日子》。巴金对这篇文章有个解释:“在上海市纪念《草叶集》出版一百周年和《堂·吉诃德》出版350周年座谈会上的讲话,也可以说是我的读书笔记。”这个座谈会于1955年12月2日在上海举行。文章自然写了这两部书,这里只谈前半部分写《草叶集》的内容。可以说,巴金对《草叶集》及其作者惠特曼相当熟悉,或者说写作前做过不少功课。他开始就说:“1855年印行的《草叶集》第一版只有12首无题的诗,当时没有一个出版家愿意印这本书,作者只好自费出版,自己排版,自己印刷。印出来的书没法传到读者的手中,却遭到资产阶级报纸不断的谩骂。像‘疯子’、‘色情狂’、‘杂草’、‘垃圾’这一类不堪入耳的攻击,并不能阻止诗人继续写作。”

接着,巴金谈到尽管如此,诗人“始终没有失去信心,在第二年印行的第二版《草叶集》中,就有了32首长短诗篇。这部诗集差不多每五年重版一次,经过作者不断地增订、改写、重编,到1892年诗人去世的时候,它已经是包含将近四百首长短诗篇的光辉灿烂的大诗集了”。

对于一本书,一个作者,不但要了解其现在,也要了解其过去,以及从过去到现在的变化和发展,这样,知人善论,知书善评,才能谈得实在,谈到要害。显然巴金做到了这点。他由作品到作者,娓娓道来,很有说服力。他从诗人的出生、家境的变化,说到诗人所处的社会环境和时代背景,以此来说明“《草叶集》的确是跟诗人惠特曼的生活分不开的”。

巴金写道,惠特曼“坚决地反对奴隶制度。美国内战爆发以后,他毫不迟疑地参加了主张释放黑奴的北部军队。他到过前线,后来又在华盛顿陆军医院服务,《草叶集》中的‘鼓声集’就是在这个时期写成的。美国总统林肯被刺以后,惠特曼发表了好几首悼念这个反对奴隶制度的斗士的诗,在‘啊,船长,我的船长啊’中,他把美国比作一只船,把林肯比作‘从可怕的旅程归来’的‘胜利的船’的‘船长’”。这就揭示出生活与创作的关联。

接着,巴金还谈到:“惠特曼是一个非常独特的诗人,他用来表现自己思想感情的形式,跟过去的诗体完全不同。他不仅尽量采用劳动人民的口语,他还把不少当时人们习用的外国字写入他的诗。那班习惯了传统的格律诗的人会把惠特曼的诗当作奇怪的散文,说它们无节奏、无韵律。惠特曼的确跟过去的诗人没有丝毫共同的地方。惠特曼非常注意诗句的发音效果,他推敲韵律,选择能够最充分、最准确地表现他的思想感情的字眼。在他的诗里,他把诗人的最深、最真挚的感情传达给读者。”

这已经分析到诗人的诗艺和他的创新精神了。从中可知,巴金是懂诗的,更懂诗的写作规律的,推而广之,乃至文学创作的规律的。这样的诗歌评论,是时下的一些诗歌评论家所做不到的。

我还注意到,巴金在文中写道:“郭沫若先生是惠特曼的爱好者和《草叶集》的最初的介绍者。”

我想就此作些说明。第一,郭沫若不仅是惠特曼的爱好者,而且是惠特曼的诗在中国最成功的借鉴者。他在日本留学时,就读到了日译本《草叶集》,说“惠特曼的那种把一切的旧套摆脱干净了的诗风和‘五四’时代的狂飙突进的精神十分合拍”,他“豪放的自由诗使我开了闸的诗欲又受到了一阵暴风般的煽动。我的《凤凰涅槃》《晨安》《地球,我的母亲》《匪徒颂》便是在他的影响之下做成的”。郭沫若曾翻译了《草叶集》中的《从那滚滚的大洋的群众里》一诗,刊登在1919年12月的《时事新报·学灯》上。可他在《沫若译诗集》中,却没有选入此诗。他说:“有相当经过严格的选择而没有被保存的,例如惠特曼《草叶集》抄译、泰戈尔诗选译便是。那些完全在原稿的形式中便遗失了。”这是十分可惜的。

田汉在1919年7月《少年中国》创刊号上,发表了《平民诗人惠特曼的百年祭》,及译诗《自我之路》,开启了《草叶集》在中国的译介之路。留美徐志摩据此重译《自我之路》,选刊在1924年3月《小说月报》第15卷第3期。傅东华则译有《自己的歌》等系列诗作, 发表在《文学》杂志上。而楚图南(高寒)翻译的《大路之歌》(后改为《草叶集》),是我国第一个单行译本,其后有屠岸的《鼓声》等。巴金写作此文后的几十年中,还有李野光、赵萝蕤等较有影响的译本。

除了爱好者,郭沫若是我国借鉴惠特曼诗艺,成功地尝试以长句抒情的新诗人,可以说,没有惠特曼,就没有作为诗人的郭沫若。而在惠特曼及其作品的最初介绍者中,还要记得田汉、徐志摩、傅东华、楚图南、屠岸等一批重要翻译家。