我总有一种担心,朋友们在误解我。但这个误解一旦产生,恐怕是短期难以消除的。那就是汪惠仁爱写写画画,一定是个古旧之人。事实上,我可能是个比一般人更现代一些的人,在文学艺术欣赏兴趣上,我甚至有着先锋派的影子。那为什么,我和古典性质浓烈的中国书画相关呢?这就牵涉到我是如何看待中国笔墨艺术的了。

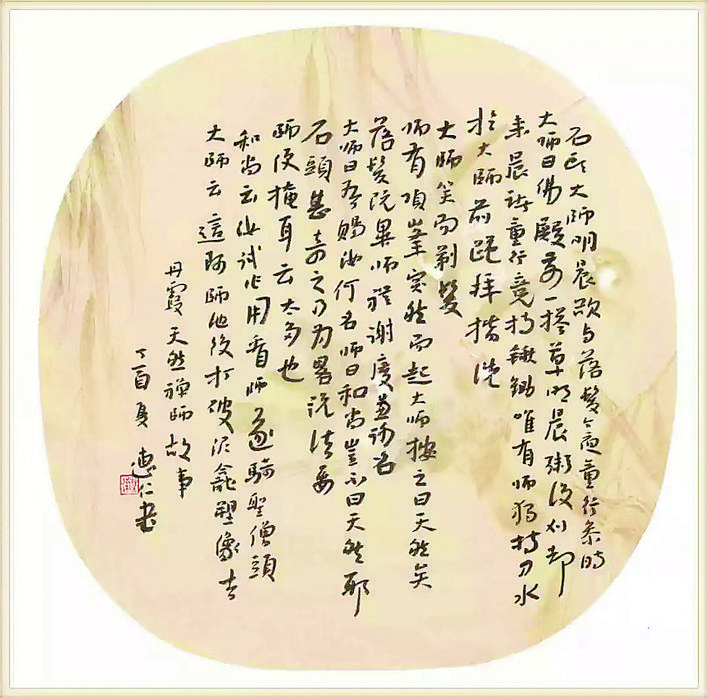

我们在谈它,我们经常确定无疑地在谈论中国书画——书画终究要落在纸上,谈这些落在纸上的印痕。哪怕再枯淡,那也是纸上的笔墨,纸上的印痕。我们从纸上的印痕里,总结出一些经验,我们的所作所为,大概接近于带着本质主义倾向的书画文本批评——其企图无非是想“活捉”中国书画之所以成为它自己的因素。的确,无数人退休之后,本着老有所乐的想法,上老年大学的书画速成班(如不能速成可以退学费),几个月下来,多数学员都能交上有模有样的作业。由此我们可以看到,在中国笔墨研究中总结出一些书画要诀的确是有用有效的。中国古人是聪明的,现当代中国人更聪明,为我们提供了无数书谱画谱,关于线条、渲染,关于写意、工笔,关于果蔬、山水,关于镜心、团扇折扇、条幅、长卷,如果我们仅仅希望自己能与中国书画沾边,我们面前“靠谱”的路径与资源还是很多的。

但如果我们放弃这种顺风顺水的以“靠谱”为最高艺术追求的养生笔墨趣味,我们会面对书画的困境式谈论。也就是说,我们貌似在谈书画,又不是在谈书画,我们不可避免地回到艺术哲学及一切人文研究的主题词——人与世界。这时,在深渊似的人与世界面前,书画的技法经验之谈,就会淡然而居于次要位置,书画会成为人与世界的某种消息而存留、呈现。我们可以把中国笔墨视为来自深渊的某些消息。我们及我们制造的书画文本都在经受时间的淘洗,大部分执笔者与他的笔墨提供的消息是重复的,无数重复者里只能选取极少数优异代表,其他注定遭遇被淘汰的命运。

我非考古学家,我看重的关于中国书画的几个时期大概都与我所言的这种深渊消息相关。以中国书法为例,我想简明勾勒一下其演进过程。早期甲骨刻画,这是中国人将世界进行系统性符号化表达的开始;“二王”及他们那一代的书法,贡献一个中国人彻底摆脱原始符号书写并实现了汉字构型现代化的时代;唐宋及清,这三个朝代,在“二王”之后又为汉字书写作出了分别的贡献。唐楷各家面目虽不同,其端庄严谨催生启发了后世汉字印刷体的发明,为中华文化传播打下了坚实基础。在唐代楷书较为明显的庙堂气之外,宋之文人手札尤为兴盛,为书法之民间觉醒与自治做出了深度开掘。清代书法在美学自觉上超过了前代,其中的复古与变异交相辉映,尤其是清代对魏碑书法价值的发现与借用,为中国书法美学的现代性转化提供了丰厚资源。

中国书画,确实往往言必称古人之法的。对这个姿态,原来我是有些反感的,现在这反感居然消失了。在这几十年当中,我看见的是,喊创新声音最响亮的人,恰恰是那些最没有创新能力的人,这就让我怀疑,他叫嚣创新可能别有所图。另外,我想,中国人尊古,未必就是将自己矮化为拘泥之徒,而是看重古与圣相沟通的那一部分,即与智慧相沟通的那部分,而那一部分,不仅没有削弱创造力,恰是强调创造力的。所以,我常常为看不到王羲之的真迹而庆幸——让他的字像一个传说是最合适的,无数的摹本在演绎着《兰亭集序》,在演绎着王羲之。一个《兰亭集序》在与王羲之相关联,在与产生它的某个历史时刻相关联,在与王羲之曾经师法过的他的前辈书法家相关联,在与后世的追摩者相关联,在与异域文化打量中华文化的眼神相关联,这样,我们就清楚地知道,《兰亭集序》里含着的消息,便与那个人的深渊、世界的深渊联系起来。

技法经验当然是重要的,它是不可不立的实在之法,不然,没有纸上的痕迹,一切无从谈起;而腕下消息,比技法经验更为重要,不然,我们就不知道这些纸上的痕迹非但指向那个特定的执笔者,而且指向深渊似的人与世界。

中国笔墨是人生自治的便当方式。所谓便当方式,就是说,我们不用太费心另外为它做些什么,要做的,只是日常事——如果你别有趣味,在做日常事时,顺便就把它做了。比如我,如果是短稿子,用手写,我还保留着这样的习惯。我的办公桌的抽屉里,都是这样的东西。写稿子,做笔记,这是日常事,如古人劈柴担水。在这一过程中,如果足够幸运,我的别有的趣味会诞生出来——它让我有限的中国笔墨的技艺经验见证我对中国笔墨消息的肤浅理解,这既给我一些愉快,也给我一些惶恐——愉快的是,方寸的小纸片,它就能暂时让我获得安宁。惶恐的是,腕下的消息,它会不断传来,没有止歇,因为它通向那个深渊似的人与世界。

(作者系百花文艺出版社总编辑)