我与乡村的关系有些特别。我在吉林市出生长大,我的“故乡”基因原本是属于老工业城的。吉林自古就是一座城,但它周边至今仍分布着大量耕地和大大小小的村屯。这些年,城市化进程确实吞食了不少周边土地,但只要在高空俯瞰,吉林市仍被包围在土地和乡村之中。

我与这些乡村能够发生超越地理意义上的深切关联,首先要感谢我宅心仁厚的医生父亲。

早在20世纪80年代,刚上小学,我就要每年跟随父亲下乡。他去给村民看病,免费送一些常见药,我负责背他的医药箱。那时我根本不知道,乡村的百草生长、太阳炽烈、天空寥廓、大地无边,因何会让父亲一次次感慨“大哉乾元,万物资始”。我只记得左一趟右一趟的义诊之旅,不断变换的城市和乡村,给我的心灵留下了烙印——每月拿工资的人什么样,一年到头指望用地里收成换钱的人又是什么样;穿着统一工作服的是人什么神态,把城里亲戚不要的旧衣服当成宝的庄稼人是什么表情;城里抹雪花膏的女人,40岁便是40岁,风吹加暴晒的40岁的乡下人,看起来却60岁都不止……不胜枚举。

最主要是,我近距离感知到了贫病交加和生命的脆弱。在江北大屯村,我看到去年还给我抓蝈蝈的农民伯伯,因为舍不得花钱看病,一年后已是坟包下的一堆白骨。家住大口钦村、两个月前还领我放羊的乡下哥哥,中了蛇毒,一夜间消失在他的村庄。活了18年,连张照片都没留下。

那些年,父亲的脚步不分东西南北,吉林周边的乡村我也几乎跟着走遍了。跟土地有关的生老病死、悲欢离合,让我的内心早熟且忧伤。我认识了他们,每个寒暑假都在他们家里度过,却在成长的过程中,不断听到他们一个个故去的消息。

睡了大半辈子的土炕,就是他们在人间最后的停泊地。只有屋后的李子和海棠,依旧在每个春天,为贫穷的家开出粉嫩的花。

父亲能给他们看病、送药。那我呢?除了惋惜,除了哀伤,我又能为他们做些什么,帮他们留下些什么呢?

当我懂得这样问自己后,父亲耐心地指领我:你可以为他们写书。

时光荏苒。好像还在说着、犹豫着、以为来得及,我的父亲也随一次冬天的日落故去了。而我已届中年的脚步,也被生活推到了另外一些乡村。

在那些地方,我认识了李颖,亲眼见证了她的苦难和坚韧。她的儿子在苞米楼烧死了,40多岁时她又冒险生下二胎。瘫痪老病的父母刚刚离去,她又查出罹患肝癌。我也认识了热心的村长大力,他带领全村致富,走过弯路,误解无数、心酸无数,可勇气和气魄却让我看到了属于这个时代真正的新农人面貌。我也见到了和我记忆中完全不一样的养猪户,满嘴威胁、浑身戾气,接触下来发现他的皮囊下面果真布满生活的创伤。

土地上行走着多少人,就有多少迥异的命运。

山村确实在变化。连去往乌拉街镇各村屯的那条百年古道,如今也光洁平整,不再嶙峋陡峭了。每次行走在这条路上,我心里都闪过一个念头:所有变化都是人带来的,人是所有变化中的恒量,也是变量。

想到人——过去乡村里那些人,现在乡村里的人,我的心情上下颠簸。我从没忘记过他们中的任何一个,他们用留在我记忆深处的样子提醒我,丫头啊,俺也活过嘞。

我知道不能再等了,我要为他们写本书,把那些我看在眼里、记在心上的艰辛、隐忍、奋斗、勇气和坚韧,变成文字留下来。这是我生命的一份义不容辞,5岁那年父亲第一次带我下乡,我指着一头黑猪问父亲“为什么不给大牛穿鞋啊”——从那时起,它就镌刻在我生命里了。

我的故乡是吉林,我与土地有关的文学故乡却散布在吉林的四面八方。它们需要集合起来,需要有个独一无二的名字。

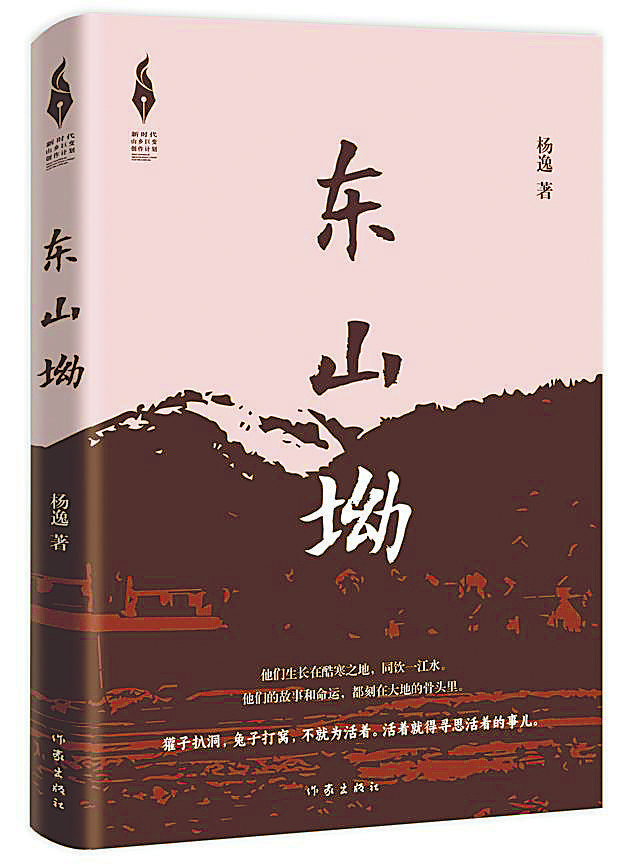

于是就有了“东山坳”。

在东山坳,我感到了久违的亲切与自由。这里有山川土地、四季轮回;有我幼年时亲历的贫穷老病,也有近些年深入接触到的脱贫和奋斗;有我经历过的众生世相,也有把命运献祭给贫穷的惋惜和痛苦;有逆来顺受和不断失去,也有绝境中对命运的奋力反击;有愚昧荒诞,也有暖意良善,有蝇营狗苟、自私自利,也有坦荡正直、慈悲宽厚。

意大利哲学家吉奥乔·阿甘本说:“过于契合时代的人,在所有方面与时代完全联系在一起的人,并非同时代人,之所以如此,确切的原因在于,他们无法审视它,他们不能死死地凝视它。”创作长篇小说《东山坳》的过程中,阿甘本的这段话确曾给我鼓舞。我想到了我与乡村的关系,想到了审视和凝视。这种距离是我需要的。只有这样,我才能更真切地看清书中每个人物,让他们是他们而不是别的任何人——韩松花、左天伦、郑四方、庞大海、老韩头、麻奶奶、小武子、邴镇长、满大力、金宝、招弟……我希望人物和情节都是独特的、个性化的、利落的,不要被细麻冗住手脚。我同时希望他们全都真实地活过,不完美,不虚假,有着一副副有血有肉、有爱有恨的糙实质地。

女主人公韩松花是个寄托了我文学理想的人物。她身上体现了我的三观:那种负重、隐忍而坚韧的品格,那种自强不息的执拗,乃至于她在命运中的觉醒,那种“身陷泥淖却伸手够星辰”的勇气,都是我由衷欣赏钦佩的。祖国大地上的山乡巨变,离不开千千万万个觉醒的韩松花们。她们应该被看见,更值得我倾注真挚的感情去书写、去呈现。

书中每个人都是我爱着的生命,也是我曾经爱过却已离我而去的那些生命。就像许多痛苦必须忍受,人世间的许多怀念也同样无处倾诉。感谢创作《东山坳》那些日夜,每个字都是我的怀念和倾诉,是我对新时代山乡巨变的见证,也是对每一个勤劳的大地之子的深切祝福。