90年来,刘半农作为新文化运动战士的形象一直鲜活在人们心目之中。其在鼓吹白话文运动、新诗创作和理论、实验语音学、文字改革、小说创作和翻译、外国民歌翻译等方面的成就,长期以来不断被人们津津乐道。但也有文人学者对刘半农有一些误解、曲解甚至偏见。“学术盛衰,当于百年前后论升降焉。”在刘半农逝世90周年之际,我们有必要对他的文学艺术成就作出客观、科学的整体评价。

早期著译小说与鸳鸯蝴蝶派

1912年初春,刘半农怀揣妻子从娘家借来的5元钱,带着二弟天华到上海谋生。起初在《演说报》当编辑,不久,进入专演新剧的开明话剧社兼职。初到上海的半农和天华的生活非常拮据。半农虽然有编辑的正式工作,可是薪资很低,江阴家中因母亲病逝和父亲久病,欠下不少债务,都有赖于兄弟俩偿还。半农下班后要同时给几家报馆写稿。因上班路途较远,他想买辆旧自行车代步都不能如愿。兄弟二人只有一件棉袍,冬天无法同时出门,一人穿出门,另一人就只能躺在被窝里取暖。为了生计,半农只好想方设法多赚钱,翻译和创作小说赚取稿费就是他所能采取的最佳手段。机缘巧合,半农得了在《时事新报》工作的徐半梅的帮助,向《小说界》《时事新报》等多家报社投稿,过上了以卖文为生的生活。凭借极高的天赋和悟性,半农在上海滩很快声名鹊起,受到许多读者的追捧。从1913年到1918年,他著译小说90余篇,100多万字,大都发表在《小说月报》《时事新报》《小说大观》《小说画报》《礼拜六》等上海颇有影响的主流报刊上,这些刊物中有不少被贴上了“鸳鸯蝴蝶派”(后文简称“鸳蝴派”)的标签。从新文化运动时期到上世纪80年代之前的文学批评界,一直对“鸳蝴派”小说持甚为严厉的批评态度,从思想内容、艺术趣味到审美追求等方面大加挞伐。在部分现代文学史著中,斥“鸳蝴派”为“文坛上的逆流”“辛亥革命后小说的反动”“是当时新文学发展中的狡猾的敌人”。半农因此在当时和后世一直多受牵连。但是,历来的批评往往都是缺乏理性、不够切实的,或是基于新旧对立的立场,或是出于对“鸳蝴派”固执的偏见,或是基于对半农著译作品的不甚了解。

新时期思想解放后,这种观念逐渐得到扭转,不少学者撰文对“鸳蝴派”进行理性分析,有学者认为应该结合历史事实对其进行具体的考察。其中的不少作家在当时都写了态度严肃的作品。创作的内容也是健康向上的,抗战时期的作品中更是表达了“对抗战的要求和民族气概”。实际上,“鸳蝴派”小说作为特定历史时期的小说形态,作为盛行文坛40年的通俗小说,自有其存在的合理性。它既与中国古代小说有难以割断的历史渊源,又对中国现代小说的发展具有重要的借鉴作用,是联系中国古代小说与现代小说不可或缺的中间环节。当然,“鸳蝴派”小说本身也呈现丰富多元的形态,可谓良莠杂陈,自然不能一概而论、以偏概全。虽然刘半农生前很不愿意别人提起他与“鸳蝴派”的瓜葛,竭力撇清彼此之间的关系,并说“鸳蝴派”文学有害无益。他的小说内容包括言情、警世、侦探、滑稽、社会等,但从来没有著译过“一双鸳鸯同命鸟,两只蝴蝶可怜虫”之类的“红男绿女”小说。

刘半农有着很强的爱国观念,他在《中华小说界》上连载的翻译小说《黑肩巾》就明确标为“国事小说”,外交小说《烛影当窗》《欧陆纵横秘史》《乾隆英使觐见记》等,莫不反映他对国事的关心。尤其是《乾隆英使觐见记》,写清朝闭关自守时期,英国人欲窥探门户,如何委曲求全,乘隙而入,结果还是英使勉强服从,保持了中国的尊严。这与鸦片战争以来满清王室惧外媚外的狼狈之态相对照,很具讽刺意义。署名“半侬”的两篇小说《奴才》和《歇浦陆沉记》,前者以辛辣的语言描绘了依附于洋人的外企职员众生相;后者天马行空,对人类20世纪的美好前景进行描述。两篇小说都和艳情搭不上半点关系,后人说它们颇有些谴责小说、揭露小说的意味。《催租叟》在揭露阶级对立、描写劳苦大众等方面成就更为显著,通过巧妙的安排和强烈的对比,狠狠鞭笞了为富不仁者,热情讴歌了劳苦的工人形象。《稗史罪言》深刻揭示了当时“官遇老百姓胜,老百姓畏官也;洋鬼子遇官胜,官畏洋鬼子也;老百姓遇洋鬼子胜,洋鬼子畏老百姓之毁教也”的阶级关系和社会现实。《可怜之少年》写一个有志少年的堕落过程,揭示上海都市“吃人”的一面。

在其翻译的小说中,也有几篇涉及爱情,如《卑田院客》《情语》《未完工》《看护妇》《南山情碣》《忏吻》等,“这些小说或者寓爱国于言情之中,或者通过言情宣讲世事伦常,很少为言情而言情”。如果我们能平下心来深入研读刘半农的作品,自然会感觉到他的小说与“鸳蝴派”的显著差异,也能进一步体会到其独特的价值追求。

永不褪色的文学革命战士

新文化运动兴起后,刘半农在陈独秀、胡适、李大钊等人的感召之下,投入了文学革命的滚滚洪流之中,在多个方面展示了文学革命先驱者的战士本色。

首先,他发表介绍国外先进思想、具有启蒙作用的系列文章,吹响了向旧文化宣战的号角。1916年10月1日,应陈独秀约稿,在《新青年》发表了总题为《灵霞馆笔记》的系列文章,介绍国外先进思想文化。这些作品洋溢着爱国主义精神和民主主义思想,对于倡导革命、启迪民智,具有一定的启蒙作用和教育作用。尤其是他在《阿尔萨斯之重光》中翻译的资产阶级革命战歌《马赛曲》,更是以昂扬的革命精神、激越的笔调,让国人听到了向封建旧文化宣战的号角。

其次,他发表提倡白话文学的《我之文学改良观》,与胡适、陈独秀的文章相呼应,为正在兴起的新文化运动推波助澜。1917年初,胡适在《新青年》2卷5号上发表《文学改良刍议》,提出文学改良应从八个方面入手,要以白话文学为中国文学之正宗。次月,陈独秀在《新青年》2卷6号上发表《文学革命论》,提出了“三大主义”,呼应了胡适的文学改革主张。5月1日,刘半农在《新青年》3卷3号上发表《我之文学改良观》,对文学内容和形式的革新提出了许多深刻的建议,全面、具体地为刚刚兴起的新文化运动推波助澜。《文学改良刍议》《文学革命论》《我之文学改良观》被称为“向旧文学宣战的檄文”,共同构成了新文学初创期的理论实绩,成为今天研究五四时期新文化运动珍贵的历史文献。三篇文章相比,胡适文章中的“八事”,明显偏重于文学形式革命;陈独秀的文章更偏重于政治思想革命;而《我之文学改良观》比《文学改良刍议》更勇猛,比《文学革命论》更实际,从一开始就显示出兼具学术性、建设性和战斗性的特色。

第三,他积极投身五四运动,不惧危险,多方设法营救被捕师生。1919年5月4日,巴黎和会拒绝中国关于取消二十一条卖国条约的正义要求,五四爱国运动爆发。6月3日,在北京中等以上学校学生联合会的领导下,掀起了更大规模的斗争。军阀政府逮捕了学生千余名。刘半农、钱玄同、沈尹默等20位北大教职员工紧急集会,商讨救援被捕学生。身为北大教授会干事负责人的刘半农,起草了《致本校全体教职员诸君函》,发表在《北京大学日刊》上。他还积极活动,争取学校的经费支持,千方百计营救被捕学生。陈独秀入狱期间,刘半农曾到所谓“优待室”去看他。陈独秀说:“威权已瞎了我的眼,聋了我的耳。我现在昏昏沉沉,不知道世间有了些什么事体,世界还成了个什么东西?”刘半农则写了长达110行的新诗《D——!》来回应,表达了对陈独秀的关心和支持,他说“威权幽禁了你,还没有幽禁了我,更幽禁不了无数的同志,无数的后来兄弟”,表达了不惧恐怖,相信正义必胜的革命乐观主义精神。

白话诗理论、翻译、创作的拓荒者

说到刘半农的白话诗歌创作,许多人第一时间想到的可能都是1920年,刘半农在英国的伦敦大学留学期间创作的那首脍炙人口的白话诗《教我如何不想她》。“天上飘着些微云,地上吹着些微风。啊!微风吹动了我头发,教我如何不想她?”刘半农在这首诗歌中,首创了女字旁的“她”的使用。后来,因为音韵和谐,语言整饬,在1926年被语言学家赵元任谱曲,广为传唱。

实际上,刘半农不仅是白话诗运动的倡导者,是白话诗理论的优秀先行者,也是以白话翻译外国诗歌优秀的拓荒者,还是早期白话诗创作的优秀代表。作为新诗革命的先行者之一,刘半农在《我之文学改良观》《诗与小说精神上之革新》两篇文章中,具体阐述了对新诗发展的主张。这两篇文章早于胡适的《谈新诗》《尝试集·再版自序》等。胡适创作了第一首白话诗,刘半农是第一个发表专门论述新诗理论文章的人,是提倡新诗理论的先行者,对新诗的萌生、发展起了积极的催生和推动作用。新诗革命兴起之后,刘半农开始尝试用自由白话体翻译外国诗歌。1913年,泰戈尔获得了诺贝尔文学奖,从此也进入了中国文人的视野。最早将泰戈尔的诗翻译成中文的是陈独秀。1915年,《青年杂志》的第1卷第2号,发表了他翻译的泰戈尔《吉檀迦利》诗集中的4首诗歌,用五言古体,晦涩艰深,难懂难读。这让部分译者开始意识到,用工整的文言体来翻译泰戈尔的诗歌,确实存在着无法逾越的障碍,既违背了原诗体式,又不能传达出原诗的内容和精神风貌。1916年8月,刘半农翻译了泰戈尔的“无韵诗”,刊登在《新青年》第5卷第2号上。人们将刘半农视为散文诗翻译的起点。1916年9月,刘半农又发表了《译诗十九首》,其中有泰戈尔的《海滨》5首、《同情》2首,屠格涅夫散文诗2首。从此,中国诗歌史上有了散文诗这一诗体,这个开拓文体之功,可谓厥功甚伟。

就思想内容来说,“哀民生之多艰”是刘半农白话诗歌最显著的特色之一,贯穿于他的诗歌创作始终。《扬鞭集》上中两卷所录之诗不足100首,其中描写下层人民生活和心态的就占了30余首,表现了各种各样的人生境遇,其中有日夜劳作不得温饱的工人农民、贫病交加的文人、穷愁潦倒的科学家、任人欺凌的学徒、失去尊严苟活着的妓女、穷苦的市民、饥饿的孩子等,共同构成了一幅幅相当广阔的中外现实生活图景。就形式而言,刘半农也勇敢地进行了探索。《瓦釜集》是中国新诗史上第一部借鉴民歌民谣而创作的诗集,采用江苏江阴方言,按照江阴最普通的一种民歌——“四句头山歌”的声调而写成,是中国现代诗史上第一部用方言创作的民歌体新诗集。他认为:“我们做文做诗,我们所摆脱不了,而且是能于运用到最高等最真挚的一步的,便是我们抱在我们母亲膝上时所学的语言;同时能使我们受深切的感动,觉得比一切别种语言分外的亲密有味的,也就是这种我们的母亲说过的语言。”虽然他明明知道,用江阴方言和江阴民歌的声调做诗,流传地域有限,但他却甘愿冒这样的风险。这种“越是艰险越向前”的做法,生动地再现了他为中国新诗的发展孜孜不倦的努力,展现出的正是一个永不褪色的新文学战士的风采。

对于后十年的刘半农,不少人颇有非议。鲁迅在《忆刘半农君》中的有关评论是后来诸多非议的滥觞:“现在他死去了,我对于他的感情,和他生时也并无变化。我爱十年前的半农,而憎恶他的近几年。”其后胡风继承了鲁迅的看法:“刘先生是怎样地渐渐失去了他的锋芒,那路径我们无从看到,总之他是没有逃出大多数‘五四’战士们大同小异的运命。”嗣后不断有学者沿着这样的思路发表评论,大体认为刘半农的后十年从革命立场退缩了,从一名战士转变成了名士或隐士。但如果我们能站在学者而不是革命者或爱国者的立场上,对有关非议进行理性的检讨和反思,也许就能得出不一样的看法。

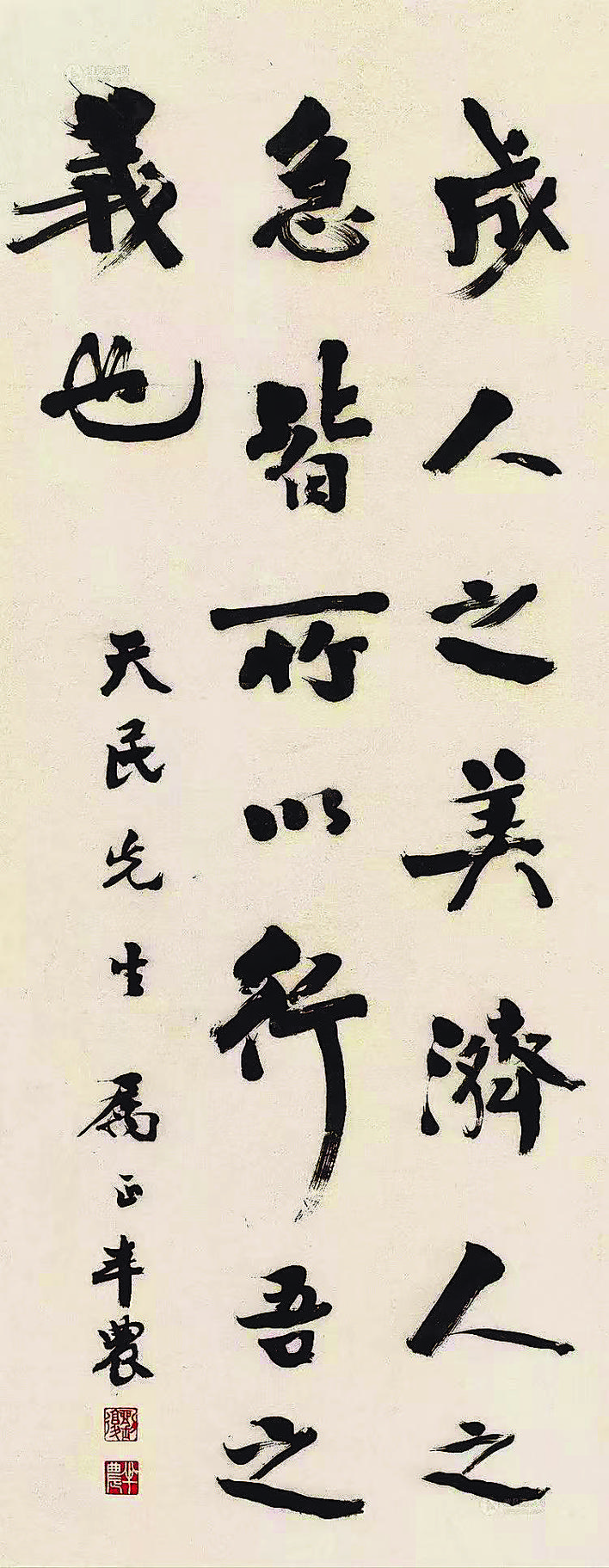

被批评者们称为“名士”“隐士”的最后十年,刘半农没有走一条不左不右的中间道路,依然在各个方面表现出战士的风采。这一时期的鲁迅已远离政治中心,但刘半农一直处在政治中心北平,正在转变为一个学者。因此,评价后十年的刘半农,更应该考虑到学者身份的复杂性。1934年10月14日,北大召开刘半农追悼会时,胡适表示:“半农一生四十年已过去,然其最近十年之奋斗,将永远存在而不朽。”在后十年里,作为学者的刘半农依然做了很多战士的工作。如1926年1月11日,在《语丝》第61期发表《悼“快绝一世の徐树铮将军”》一文,假称“悼念”,揭露了北洋军阀段祺瑞政府的无能腐败,讽刺了政客帮办的谄媚嘴脸,表达了对封建军阀强暴势力的轻蔑和痛恶。随后,诗集《瓦釜集》《扬鞭集》、《国外民歌译》《法国短篇小说集》译本等,先后在北新书局出版。1932年12月,他编成《初期白话诗稿》并作序。仅从这些文学方面的作为就可看出,刘半农先生未忘初心,一直保持着新文化战士的本色。

当然,这一时期,他更多的是以学者的身份,在文化战线上继续进行着各种斗争。其中最为典型的就是1927年与瑞典人斯文·赫定关于中国西北地区考察权力之间的斗争。刘半农敢于直面帝国主义的文化侵略,为保护中国文物而战,为维护中国的文化尊严而战,为重建中国民族文化而战。可以说,在当时中国文化的多个领域里,都能见到他的身影,听到他的声音,看到他在呕心沥血地创造。

勤勉有恒,鞠躬尽瘁的学者

1919年12月17日,正值北京大学22周年校庆的纪念日。即将赴英留学的刘半农应蔡元培的邀请,在纪念大会上发表了《留别北大学生的演说》,自问有许多辜负诸位同学的地方,自己此番出去留学,是希望能称职,将工作做得圆满。在留学期间,他放弃了更适合自己的文学作为研究课题,选择了比较沉闷的实验语音学。虽然面临着各种学习和生活的困难,但在他的勤勉努力之下,1925年完成了博士学位论文《汉语字声实验录》,并顺利通过答辩获得了法国国家博士学位,奠定了他成为一个优秀学者的基础。

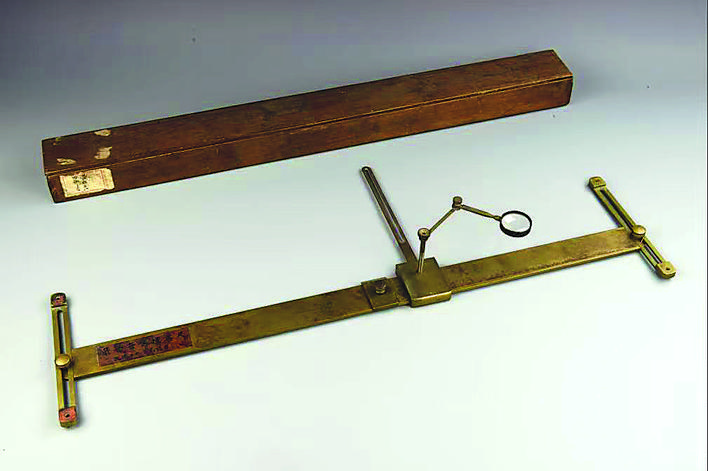

自1925年回国后,刘半农在科研中投入了很大的精力,不断地取得开拓性的成就。他在北大推动成立了中国第一所语音乐律实验室,1925年发明了测量语音的“刘氏音鼔甲种”,1930年改进为“刘氏音鼔乙种”,这是语音研究史上极具开拓性的发明。魏建功评价说,“先生于此一仪器发明上已足不朽”。除此之外,还发明有“音高推算尺”“最简音高推算尺”“四声模拟器”“轻便浪纹器”等实验器械,“非特开我国实验语音学之先辙,即世界上之研究语音者,亦受其益良多也。先生之伟绩,可以与日月长存矣!”如果没有对学术事业的热爱,没有对自己的严格要求,没有勤勉拼搏的求是精神,是很难取得这些卓越的发明的。他献身学术的追求在1931年更加凸显,此年他辞去了所有的兼职,“在北大从事研究工作,对语音学甚努力,朝夕钻研,劳不自惜。”

这种献身于学术的精神可以在他的人生最后一次学术考察中得到最为生动的证明。1934年6月19日,学期快要结束。为了撰写一篇学术论文,从繁忙的教学、科研工作中稍稍松弛下来的刘半农与其同事兼助手白涤洲、沈仲章、周殿福及工友梅玉一行五人,从北平出发,计划以平绥铁路沿线的包头、绥远、大同、张家口等地为中心,对西北各地的方言、方音进行调查,调查路线的安排是先远后近。他们先到包头驻扎五日,先后调查了绥西、包头、安北、无缘、临河、固阳、萨县、托县等地的方音和声调,用蓄音机录得民歌七筒;次到绥远驻扎七日,其间调查了归绥、武川、丰镇、集静、陶林、兴和、清水、凉城等县的方音及声调,录得歌谣五筒。其后赴内蒙古三日,游观百灵庙,并考察内蒙古自治情况。晚上住在蒙古包中,被一种能传播“回归热”病的虱子叮咬。7月5日到达大同,调查了山西雁北十三县方音及声调,录得歌谣五筒。7月7日夜到达张家口,8日赴第一师范接洽调查工作,晚上睡觉因夜风很大,刘半农受凉刺激,“回归热”病发作,9日清晨测量体温为37.5度,大家婉劝他休息,但他坚持到第一师范学校去做调查工作。校长请他上午给学生做一场演讲,在身体发烧的情况下,刘半农没有拒绝校长的请求。“先生奋疾登台,演说历一小时之久,词毕体温剧增至38.5度。”演讲结束后白涤洲劝其休息,但他仍然坚持下午做调查,并且亲自做记音工作,一直到病体难以支持时才先回住所。同行助手回到住所时,刘半农的体温已升至39度。大家请了当地最好的华北疗养院的医生来看,医生诊断说是感冒,不大要紧,开了点药。为了刘半农的健康,助手们经过商量,决定还是当晚赶回北平。不过,因为刘半农对工作极其认真,助手们没有跟他讲回去为了给他看病,只说是因为天气热,并且说等天气凉了,他们会再陪他回来继续完成剩下的调查工作,刘半农这才同意回北平。不幸的是,回到北京以后不久,他就溘然长辞,永远地离开了我们。

半农先生虽然故去很久了,但先生永恒的战士形象和鞠躬尽瘁的学术精神,与我们永在。

(作者系南京师范大学文学院教授)