对我而言,诗书画棋诸多知识,均来自幼少时家父的口传身授。彼时正值蒙读年龄,肚里无货,辨别力也差,大抵是父亲说什么我听什么,多不能知其所以然。尽管父亲并未刻意培养我做书家,言谈中却多有与书法相关的知识点和他自以为是的“书法秘诀”。回想起来,应该还是他最擅长书法,诗、棋居其次,而我从父亲那里学到的偏偏先是棋,然后是诗,这有点像种瓜得“豆”。幼小时,我尚不解书法为何物,常见有人来找父亲写字,往往一挥而就,然后等墨干,等用印,来人便与父亲聊天,有一搭没一搭。后来,高邮公园重修烈士纪念碑,向社会各界征集“高邮人民英雄纪念碑”的铭文,父亲的手书在诸多名家中脱颖而出,被镌在九个一米见方的花岗岩上,叠成高高的纪念碑。我这才知道父亲书法原来那么好。

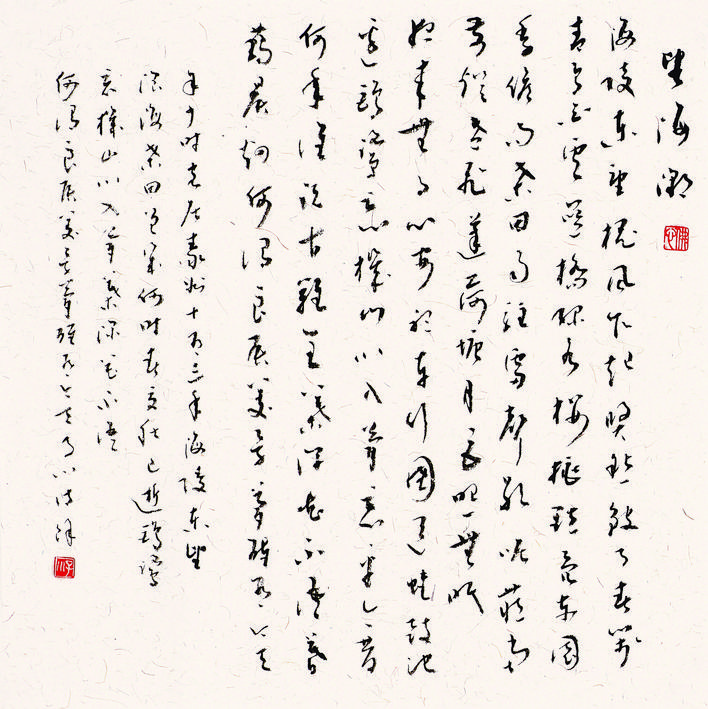

父亲的“书为诗余”强调的是“诗教”。子曰:“不习诗,无以言。”中国古代文化人无一不会作诗,或言之,在古代中国,不会作诗就不算文化人。而书法作为一种诗文书写的基本手段,它记载、传承了中国诗文传统。历史上历代书家都是诗人,无一例外,反之也可以说,古代所有诗人都是今天的“书法家”。由于书法是诗文的书写手段,因此,当汉语诗歌离开口头吟诵,变成可读文字,书法即与之共生。汉字仄声促短、平声悠长,汉语诗歌的节奏和音顿,以及跌宕起伏之语音效果,也映射为中国书法的书写节奏。事实上,许多书法作品构图都有仄短平长的音韵节奏与抑扬顿挫的语音效果。故,欣赏和理解中国书法,一定意义上建基于对中国诗歌的阅读与理解。古人所说“腹有诗书气自华”,以及“诗书一家”,等等,也都是在强调书法与诗歌的关系。这样去想“书为诗余”,更加深了对古人“诗为书魂”的理解。

家父自十几岁写字,到86岁高龄,他说做了70年功课。父亲每天做多长时间功课?幼时我其实不是很清楚,他写字的时间多是大清早,那时我多半还没起床。等孩子们起床上学了,父亲也总在书桌前写字,待我们睡下,父亲依旧在桌前写字。后来父亲着手培养我写字,我才知道,他早上是临别人的帖,晚上才是写自己的字。这也是父亲对我的种种启蒙之一:不能不临帖,不能只临帖。为此他还说了一通道理,那时幼小的我也听不懂。许多年后,父亲已经故世,当我重新拿起毛笔去书写,激活了幼时记忆,这才明白父亲说的其实是自由与不自由的关系。临帖首先是让人理解规矩。临帖时,人不能随心所欲,这与人渴望自由的天性相悖,就使得临帖其实并不比写字来得潇洒。从写字的角度,适当限制自由是必要的,但一个人如果只知道临帖,不给自己必要的自由空间,个性也会被遮蔽。所以,家父总是一边临别人的帖,一边写自己的字。

悬肘执笔,是父亲教我写字的“死规矩”。小时候,为了偷偷让肘部靠住桌子,我不知被戒尺打过多少回,待渐渐养成了悬肘书写的习惯,依旧不明白父亲说的道理。彼时他教我学“二王”,曰:这是书家必攻之大法。二王之书均是无依托书写(晋人席地而坐)。父亲说,学二王先得学会无依托。在一个有书桌可坐可依托的年代,让人悬肘练习无依托书写,是不是在墨守成规?小时我内心曾这么嘀咕过。待到自己对笔法笔势有所理解,这才明白行草之法不同于馆阁正书,不悬肘确是无法运笔取势,而搁肘枕腕之后,欲做到“不输古人”多为痴人说梦。还有,家父总在强调书法与太极的关系,我很小时就不得不随他去公园学打太极拳。父亲讲草书圆笔及向背之势,常用太极中“云手”“开合”来说事。小时觉得他是节外生枝,听得生烦。时至今日,当我悬肘转笔,调息运气,犹如纸上行走太极,始觉幼时所习之法,仅从健身的角度,实在是书写之妙谛。

父亲说到的黑白之趣,亦令人茅塞顿开。比如面对帖上的字,有人以为只要临得像就成,父亲不然。他常说,如果没有这一块白,那一笔未必就这样下,言下之意,笔墨的来去与周边的虚白有着密切关系,没有这样的白,就没有那样的黑。如果临帖的人,只临黑而不去想白与黑的关系,字临得再像,也还是未真正领悟前人的用心与神韵,顶多形似而已。由墨书想及《老子》“知其白,守其黑,为天下式”,再由“知白守黑”想及世间诸多事理,当有所悟。

飞白与题壁,是父亲当故事说与我听的。小时候听得津津有味,到今天才算回悟明白。题壁,是古人特有的一种书写方式,大抵是酒酣诗兴大发,叫得酒保来,笔墨伺候着,把席间吟出的诗文书写于粉壁。这种书写方式,毛笔与粉壁垂直接触,笔不能饱墨,壁常有粉痂,加之草书的快捷用笔,故字中飞白乃常见之态。小时我感兴趣的是那种酒酣豪放的书写姿态,后来,从飞白与题壁,我又悟出另外一些东西,每当我看到某些书家,为做成纸上的飞白,用心把笔毫舔干、做枯,禁不住从旁会心一笑。

还有临场发挥之说。父亲曾不止一次强调,不管你师从谁,不管你面对谁,不管大场合、小场合,不管书写内容是生还是熟,一旦临纸,应不管不顾,胸中只有笔墨,目中不见有人。

偶翻阅苏东坡之《论书》。苏子曰:“书初无意于佳乃佳尔。”联想起幼学种种,忽然大悟。

(作者系江苏作协诗歌工作委员会原主任、《扬子江诗刊》原主编)