米兰·昆德拉曾概括那些被强势文化长期压抑遮蔽的中东欧边缘小国:“它们代表了一种文化,或者说是一种命运。”诚然,遭遇相似命运的“失语”边缘文化并不鲜见,摩洛哥学者阿卜杜勒法塔赫·基利托就在其作品《我说所有语言,但以阿拉伯语》中,同样以一个边缘文学的视角将摩洛哥文学在阿拉伯语世界中的身影显示出来,描绘出一段存在性的求索之旅。

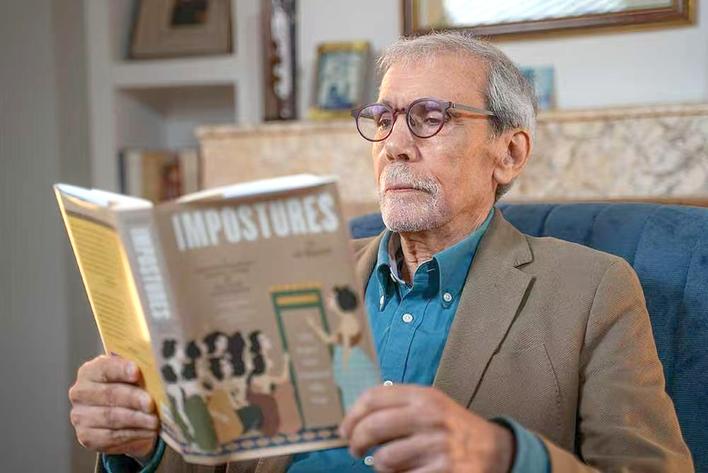

1945年,基利托出生于摩洛哥的拉巴特城。这一时期,摩洛哥仍是法国的殖民地,因此,除了生来所处的穆斯林文化氛围洗礼,基利托也接受了以法国为代表的西方教育,成为了一个“双语”乃至“多语”文化下塑造的知识分子。基利托兼具文学作者、教授学者及评论家多重身份,极擅长于在多种文体之间自由转换。故而即使作为专业论著,他也以一种近乎诗化散文的风格娓娓道来。

正如书名灵感源自卡夫卡的“我说所有语言,但以意第绪语”,基利托在这本书中展示了他作为摩洛哥文人学者的文化体认:在面对异质与本土、现代与传统的矛盾碰撞时,以母语“阿拉伯语”作为表达媒介,以此来“说所有语言”,站在摩洛哥文化主体需求性之上敞开文学文化的对话途径,以期在世界文学的舞台上树立一个“开放的自我”。这确实是一个美好的愿景,它是摩洛哥文人过去一百多年间,在殖民、后殖民与反殖民的挣扎与彷徨的现实中,历经深思而得。并且,这样的文化体认背后也包含着现代摩洛哥文学由“觉醒”到“发展”的过程。在本书中,基利托便以语言关系作为文学创造的切入口讨论了这一话题:“我们如何成为单一语言使用者?”“你无法翻译我”“对-话”这三个部分所代表的双语性的区隔、翻译及阐释之难以及开拓新的对话可能性三个视角,既是平行存在于摩洛哥现代文学的不同方面,又是逐步从语言接触情况到文化交流思考的递进。

基利托介绍并讨论了摩洛哥在20世纪初以来法国殖民活动下的语言运用现象及其背后的文化侵袭、交融与抵抗的复杂环境,其中书写不乏其具有回忆色彩的个人经历。通过作者诗意的笔触,读者得以窥见在现代殖民主义的异质文化强烈冲击中,摩洛哥人近乎于本能地维护了自身的文化独特性。于是,尽管出现了一批“双语”乃至“多语”使用者,但与生俱来以母语阿拉伯语方言建构的思维惯性依然影响深远,摩洛哥人对外语的疏离甚至厌恶使得其在文化情感上始终存在壁垒,泾渭分明的“双语制”令基利托无不慨叹:“不如说,我们生活在一个两种单一语言并行的环境中。”

不过,事实没有这样简单。摩洛哥人陡然发现,他们接受教育与文化承接的方式由单一母语被迫三分:生活教育以阿拉伯语方言为主,而学校教育、书面文学运用的则是标准阿拉伯语和法语,后二者的影响在这一过程中逐渐浸入,如基利托回忆自己少年时代曾“不能忍受它(口语方言)在文字范围、在书本殿堂中的泛滥”。由是,摩洛哥人似乎产生了一种矛盾的情绪感:他们在殖民冲击下觉醒了民族身份认知,既害怕失去自身文化又反感他族窥视学习,但现实的落差又使他们意识到固化的语言文化已成为阻碍民族发展的“枷锁”。

如此矛盾环境下,一些阿拉伯人意识到固守会带来的文化寂灭命运,希望能够寻找到突破的“诺亚方舟”。业已萌生此意的作者由同为阿拉伯语的埃及文学启发而思考道:摩洛哥文学究竟在何处?

这是似乎是一个难以界定的问题。毕竟由外部看起来,殖民时代摩洛哥当地的文学创作要么是阿拉伯标准书面语,要么是法语等西方语言,甚至在长久以来的文学研究中也以此作为对象。而回望前现代文明,似乎也难以找到一条清晰的属于摩洛哥书面文学的线索。但正是矛盾的语言环境给予了基利托灵感,看到摩洛哥文学那条若隐若现的脉络——阿拉伯方言本身所蕴含的文化思维独特性正是能让人分辨出摩洛哥文学的准绳。也许它被蒙上了薄纱,一时难以辨认,但烙印于此的个人印迹却不会轻易消弭,因此,他看到了文学觉醒的可能。

接下来基利托从文学翻译的视角审视了摩洛哥现代文学的诞生,也可以说是对语言及其背后深层次文化碰撞结果的进一步阐释。从理论上讲,翻译作为语言间的桥梁,应当促进文学文化的平等交流。然而,对于殖民地摩洛哥而言,这种平等交流却是一种难以实现的奢望。在这场不平等的文化交流中,摩洛哥人不得不竭尽全力地将西方文学文化译介到本土,试图在殖民者高傲的叙述中探寻“生存”之道。而另一方面,欧美国家对摩洛哥文学文化的引介则往往带着一种“兴趣”的幌子,以一种玩味的态度进行。他们按照自己的需求和喜好选择性地翻译,甚至从东方主义的视角出发,构建出他们想象中的摩洛哥文学译介。这种“他者”的构建不仅体现在对摩洛哥文学译入西方的“挑选”上,更体现在对摩洛哥向内译介其文化的刻板断言和偏见上。

摩洛哥人在巨大的现实差异中逐渐放弃了早期对翻译和被翻译的抗拒和躲避心态,开始探索自身文学的发展之路。这种探索从19世纪阿拉伯语文学世界进入“文艺复兴”开始持续到二战后,阿拉伯语世界诸文学与传统割裂,形成了从题材到形式均“欧化”的阿拉伯语现代小说。譬如,前现代文学中对宗教的关注演变为对“人”的各种书写,曾经在传统文章中占比很高的“韵文”不再为新一代读者所重视等,甚至将自身经典能与欧洲文学“相关”看做是一件荣耀之事。

然而,就像语言运用与身份认知之间存在着复杂的关系一样,译介中的文学探索也并非完全受殖民者文化的主导。新生的文学主要仍以书面语的形式存在,但其背后隐藏着广阔的口头文学和方言思维写作等未被充分发掘的领域,这些领域为发挥主观能动性提供了肥沃的土壤。被主导和被建构的摩洛哥文学形象促使摩洛哥作家们开始思考真正的摩洛哥文学形象是什么,以及同一时期的摩洛哥本土文学该如何进行自我呈现和见证。基利托借助罗兰·巴特所开辟的后结构主义视角,提出了自己的见解:从多个视野来审视同一段历史时空,殖民者对摩洛哥的建构是主流叙述,而潜藏在支流中的则是摩洛哥的自我反思。至于是否还能存在一个摩洛哥对殖民者的评述与思考声音,这确实是一个值得深思的课题。

在学习和反思译入的欧洲文学的过程中,摩洛哥现代文学创作蓬勃发展。这也正是基利托所讨论的另一个方面,摩洛哥现代文学发展到了一个更为深入的阶段。摩洛哥作家们不约而同地开始思考自身文学创作与殖民者文学之间的关系,以及在不同情境下应如何做出选择。在这一过程中,无论是接受割裂教育、出走他国,还是留在祖国进行不同领域、不同主题的创作,摩洛哥作家们都无一例外地发现,母语与文化传统是他们内心深处涌动的暗流。在此基础上,他们进一步拓展出了自己的文学特色。

例如,摩洛哥学者米歇尔·布瓦尔在其著作《透明》中,观察到了画家德姆作品的一个有趣特点:画中的人物都没有具体的面孔。面孔对于每个人来说都具有特殊性,代表着个体的自主与独特。而失去具体面孔的摩洛哥人,则象征着他们在沦为“他者”后失去了鲜活特点的苦难民族身份。然而,面包作为摩洛哥的传统饮食,多种多样的面包由摩洛哥人亲手制作,也成为了摩洛哥独特且鲜活文化的象征,是他们寻找“自我”的动力源泉。

摩洛哥作家们通过种种方式,致力于开拓对话的可能性,争取打破那些并不“天经地义”的建构,寻找着承载于自身文化表现中却更为普遍和平等的价值。于是,摩洛哥文学在欧洲文学的世界里逐渐生长出了自己的羽翼,尽管目前还不足以展翅翱翔,但它已经成为了一股冲破主流“他者”叙述裂隙的力量。可以说,基利托正是希望通过这部书让更多的目光汇集于摩洛哥现代文学的发展。如他在书里所言,“一本用阿拉伯语写的书能被翻译的机会微乎其微”,而在摩洛哥文学更只是其中一个分支,在林立的世界文学中,莫说为人所熟悉,许多读者或许连这个国家地处何方都不甚清楚。这是在强势文化侵袭中被迫黯淡了自我性的边缘文学的困境,但我们却得见它们并未因此沉沦——基利托的书写深植于后殖民主义的理论土壤之中,呼唤着边缘小国文学寻找一个全球化语境中文化生存和发展良性途径,进而解决处于弱势地位文化所面临的文化身份及民族认同的危机,拥有真正的主体性。

事实上,当“世界文学”这一概念随着开放的世界市场而蓬勃兴起时,不论歌德的原意如何,它都不由自主地伴随着帝国主义全球性的不平等扩张,产生了“中心”与“边缘”的差异。于是,这样的主体性追寻已持续了一个多世纪,并具有十分普遍的意义。尽管从严格意义来说,中国文学并不能算得上是一种“边缘文学”,但读者能在基利托所描绘的摩洛哥文学的挣扎启程中,找到在中国现代文学发展历程中相似的共鸣和呼应:前现代文化因帝国主义侵略而骤然折断后,单一标准规训与“他者”形象横亘本土文学现代化过程中,可抹不去的民族文化生命力却无处不在地反抗着。但同时,这些本能的、熟悉的文化惯性一旦偏失,便又会成为另一重阻滞。

而正如众多“反西方中心主义”者最终也陷入“西方中心主义”二元对立的悖论之中,无论将刻板、凝固的批评应用于何处,其结果都将阻碍交流的平等性与自身的发展潜力。因此,无论是片面地顺从外部标准还是自我标准,都是一种“自断前路”的发展方式。书中所展现的正是这种辩证思考——阿拉伯语现代小说的诞生离不开对欧洲的表述,然而,若完全沦为对西方文化的复制,则既会消解“摩洛哥人”存在的独特意义,也会让欧洲人质疑这份“来自外部”的关注与反思是否必要。在这一意义上,基利托的这部论著揭示了文学文化交流的精髓,即文学要有“开放的自我”,它的独特性与对话价值正是在于多元共融,非单向复制——无论复制自己或他人。

逃离外部规训与自我封闭的双重困境,不仅是摩洛哥文学所面对的挑战,也是众多处于“中心”之外的民族国家文学在自身发展过程中不断致力于解决的课题。这或许是基利托创作的题中之义,也是他深刻洞察全球文学版图后,对边缘文化自我救赎与崛起之路的深刻反思与探索。

(作者系长春理工大学文学院比较文学与世界文学硕士研究生)