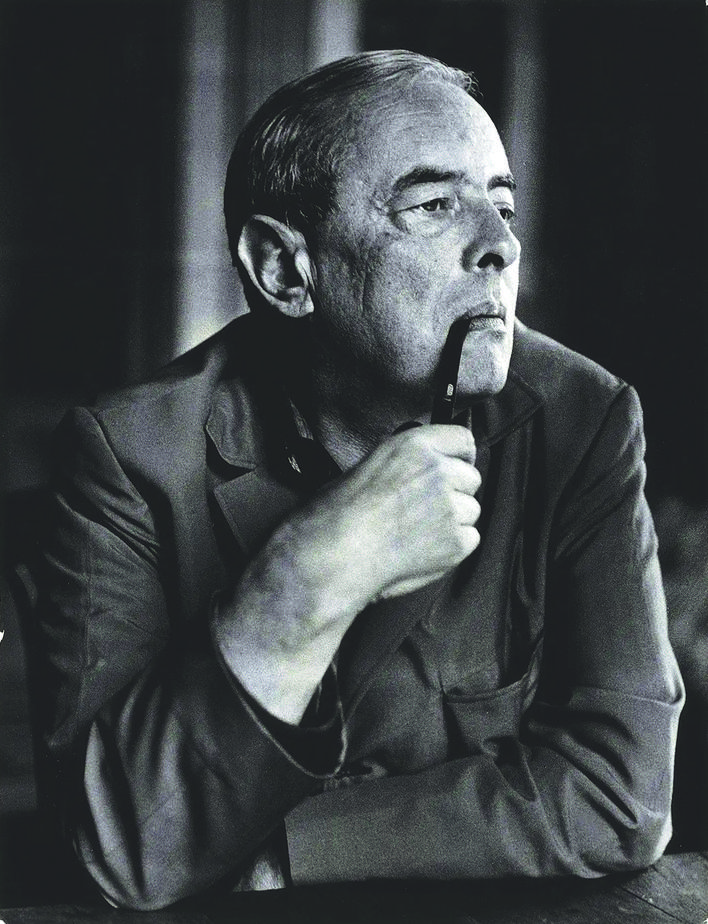

维托尔德·贡布罗维奇(Witold Gombrowicz,1904—1969),这位被昆德拉同卡夫卡、布洛赫和穆齐尔并称为“中欧四杰”的波兰现代主义作家,在中国的知名度远不及其他三位。作为20世纪最具实验性、批判性和前卫性的文学人物之一,他的作品已经在近年来逐渐被引入中国。

“流亡赋予我另一种视角”

贡布罗维奇的作品在中国的接受与传播,既受到了全球文学潮流的影响,也与中国独特的社会和文化背景发生了深刻的对话。贡布罗维奇的文学创作深刻探讨了个人与社会、传统与现代之间的矛盾,尤其是他对“身份”和“形式”的关注,深刻影响了20世纪文学的发展。他在作品中强调,文化和社会所塑造的身份往往是伪装的,个体的自由和真实往往被社会规范和文化形式所压制。其作品中的讽刺、荒诞和对传统文化的批判,常常令读者感受到一种极端的对现实世界的反叛与质疑。在中国,这种关于身份、形式以及个人自由的探讨,恰好与中国在近现代历史中的文化反思产生了某种共鸣。中国经历了长期的封建制度压迫,并且在20世纪经受了剧烈的社会变革。现代中国的文化思潮一度关注如何在传统与现代、集体与个体之间找到平衡。贡布罗维奇对形式和身份的不断质疑,与中国作家和知识分子在现代化过程中对“自我”认同的探索产生了某种相似的哲学共鸣。

2024年是贡布罗维奇诞辰120周年,波兰参议院决定将2024年定为“贡布罗维奇年”,以纪念这位伟大的文学巨匠。决议中说:“贡布罗维奇的作品不仅有助于理解复杂的现实社会,还帮助我们进行真实的评估,并避免形成那些在实践中对任何形式的个性主义具有破坏性的陈旧、约定俗成的判断。”因此,作为贡布罗维奇的研究者,希望能够通过此文向中国读者展示一个较为全面、真实的贡布罗维奇。

贡布罗维奇戏谑荒诞的作品与他风雨飘摇的一生密不可分。贡布罗维奇1904年8月4日出生于波兰一个贵族家庭,他的童年是在庄园中度过的,这种背景对他的创作产生了深远影响。在华沙大学攻读法律后,他对哲学和文学产生了浓厚兴趣,尤其是存在主义和非理性主义思潮。他的青年时期正值第一次世界大战后的波兰复兴时期,社会动荡和文化混杂成为他思想的重要滋养。在20世纪30年代,他开始崭露头角,1937年出版了小说《费尔迪杜凯》(Ferdydurke),这部作品成为他奠定文学地位的代表作。然而在小说问世之初,因其深刻揭示了波兰当时存在的各种典型的落后现象,以致长达将近二十年都被禁止在波兰国内出版流通。

二战爆发前夕,贡布罗维奇乘船前往阿根廷,却因战争的爆发无法返回波兰,从此开始了他长达二十余年的流亡生活。流亡的经历成为他人生中的转折点。在阿根廷的多年间,他以极大的创造力继续创作,以一种边缘化、离散的身份思考波兰文学与欧洲文化的局限性,同时接触到拉丁美洲文化的多样性。这种跨文化体验为他提供了更加多维的观察视角。这段孤独的流亡岁月既是对他个人的巨大考验,也成为塑造他文学观的重要阶段。他在《日记》(Dziennik)中曾写道:“流亡并没有摧毁我,反而赋予了我观察和审视世界的另一种视角。”

1963年,他移居法国并重新融入欧洲文学圈。他的作品逐渐受到国际关注,特别是在法国结构主义兴起的背景下,贡布罗维奇的作品因其形式实验性和对现代性问题的解构而备受推崇。1969年,他因心脏病去世。他生前获得了多项文学奖,包括1967年国际笔会小说奖等,甚至一度被视为诺贝尔文学奖的热门候选人。作为同样是移民海外,获得过诺贝尔文学奖的波兰诗人、作家米沃什,两人在文学风格和哲学观点上有明显的不同,国内关于米沃什对贡布罗维奇的解读——在我曾阅读的几篇国内已发表的研究文章中——似乎都只提到了单纯赞赏的一面。

“现代的精神批判者”

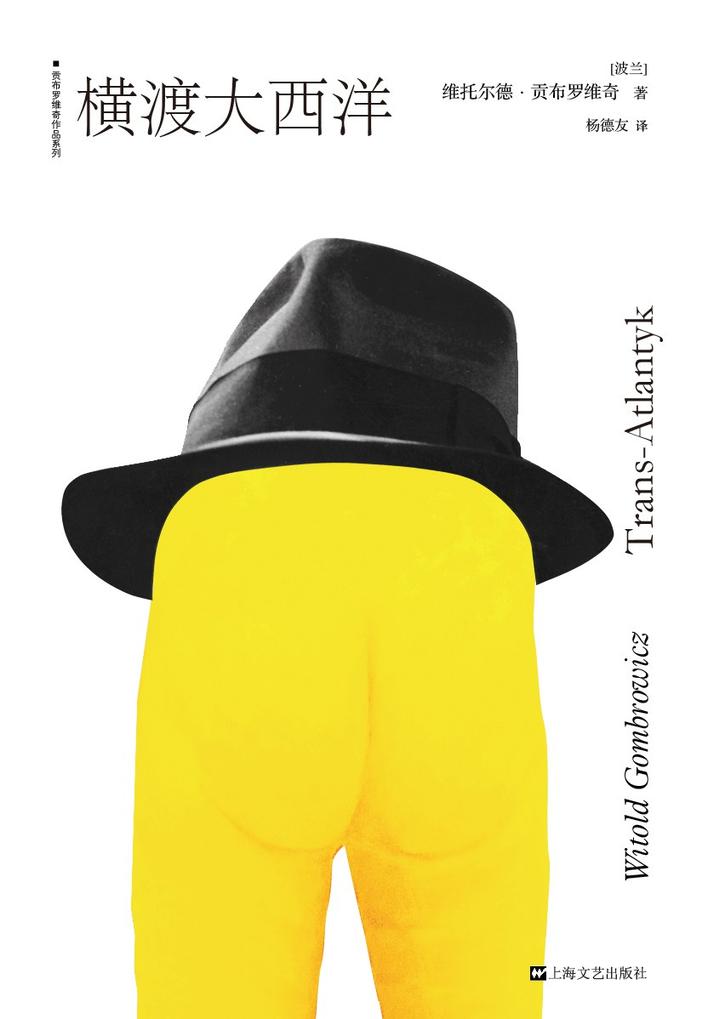

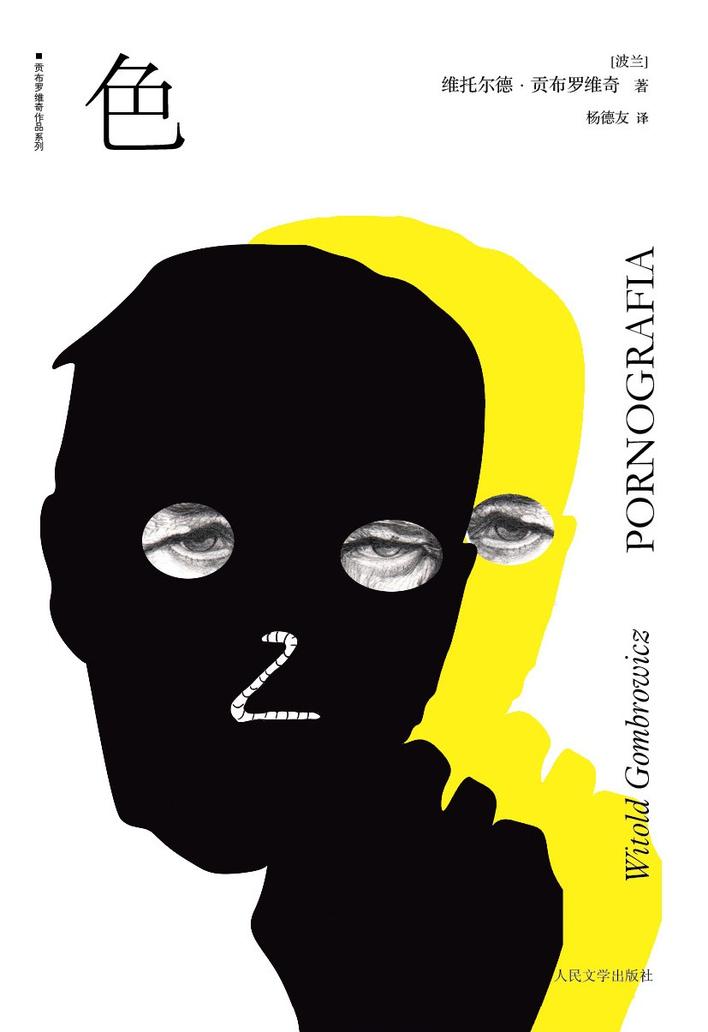

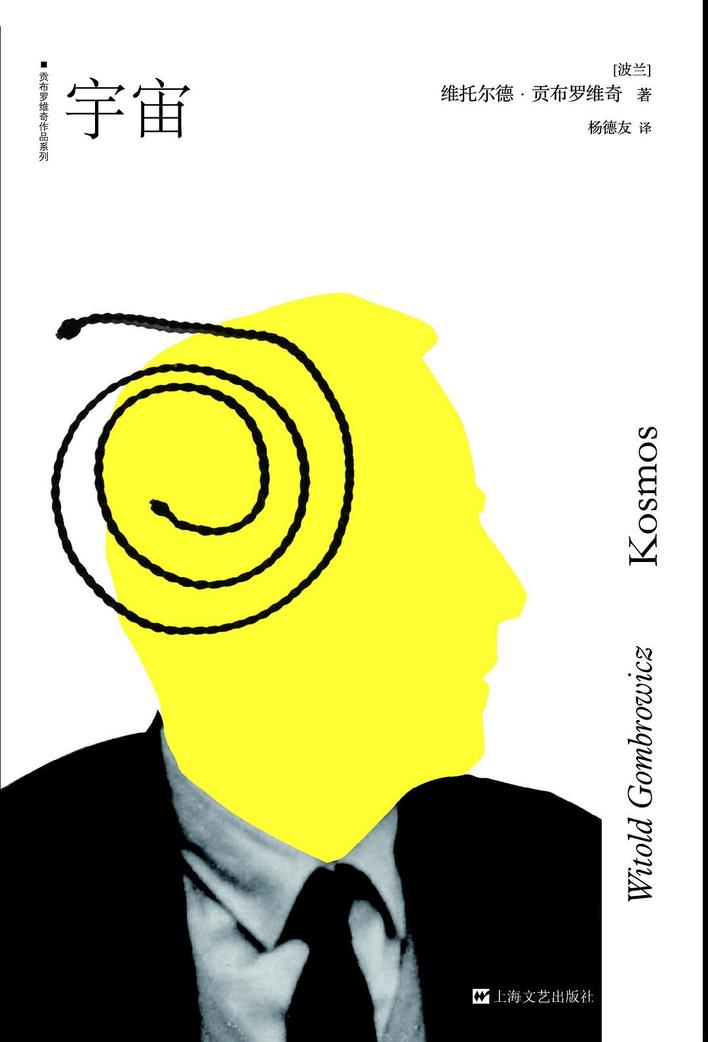

米沃什眼中的贡布罗维奇,首先是作为一个“现代的精神批判者”来理解的。米沃什在多个场合提到,贡布罗维奇的文学不仅仅是对波兰社会和文化的挑战,也是对普遍人类状况的深刻反思。贡布罗维奇的作品,尤其是《费尔迪杜凯》(Ferdydurke)、《横渡大西洋》(Trans-Atlantyk)和《色》(Pornografia),对于个人如何在社会和传统的框架下寻找自我,以及人类如何面对荒谬的生活,提供了令人震撼的见解。米沃什认为贡布罗维奇作品中的讽刺与荒诞,能揭示出人与人之间关系中的虚伪和局限性。

米沃什在文学风格上与贡布罗维奇存在差异——米沃什更倾向于诗歌和散文的哲学深度,侧重于宗教和历史的维度,而贡布罗维奇则专注于社会形式、身份以及个体在外部强制力量下的挣扎——米沃什对贡布罗维奇的思想和文学创作保持着一种深刻的理解和认同。他认为,贡布罗维奇对“形式”的概念有独到的见解,尤其是在社会规范和身份认同的层面上,贡布罗维奇为波兰以及全世界的文学提供了一个新视角。

然而,米沃什也曾在《被禁锢的头脑》中批评了贡布罗维奇在某些方面对波兰文化的态度。他认为贡布罗维奇的某些观点虽然具有洞察力和批判性,但有时显得过于冷漠或否定,特别是贡布罗维奇对波兰历史和民族身份的看法。米沃什自己作为一个深受波兰历史和文化熏陶的作家,他在某种程度上无法完全认同贡布罗维奇对波兰传统和文化的强烈否定。对于米沃什来说,贡布罗维奇的批评有时过于极端,忽略了民族认同和文化延续的重要性。

米沃什对贡布罗维奇的书写并非简单的赞美或批评,而是以一种更为复杂和多维的视角呈现的。他承认贡布罗维奇的独特性和文学成就,理解贡布罗维奇的作品中的荒诞主义和对形式的批判。米沃什虽然批评贡布罗维奇的部分观点,但他同样对贡布罗维奇的批判精神和对自由的追求给予肯定。

正是贡布罗维奇创作的大胆、新奇,冲破传统模式书写的力量使他遭受了诸多敌意。在贡布罗维奇看来,20世纪初的波兰社会和波兰民族正受困于“身份”和“形式”的巨大迷宫之中,而他则渴望通过自己的作品给这群迷失的同胞指引方向。

一个人始终在“成为”而不是“是”

《费尔迪杜凯》可以说是贡布罗维奇最有代表性也是最受非议的小说,它诞生于近一个世纪前,却依然经得起时间的考验。贡布罗维奇在这部作品中将荒诞发挥到了极致。小说主人公——三十多岁的尤齐奥变成十几岁的初中生而被迫回到学校的情节就象征了个体被强行纳入社会的框架中,社会通过教育、礼仪和权威,不断把人塑造成符合“形式”的样子,而不允许个性化或自发性的存在。这篇小说的游戏性、爆发式的思维方式和故事产生的背景可能让人觉得它只是对波兰文学和社会的恶搞,然而,贡布罗维奇以其典型的讽刺手法,故意让读者失去这种确定感。《费尔迪杜凯》是对外部强加的形式如何影响塑造我们个人身份的深刻反思。我们被迫融入的形式——那些外在的、由社会强加的形式,以及由内心恐惧所决定的身份——不仅仅是我们必须接受的事实,它们也是贡布罗维奇所认为的荒谬和妨碍“真实存在”的枷锁。但是,我们真的注定要被困在这些由他人强加的形式中吗?贡布罗维奇并没有给出简单的答案,反而是迫使我们不断地提出问题。为什么是这种形式?为什么是这种姿态?为什么我们总是扮演特定的角色,即使它们是不真实的?他的创作是一次邀请,让人们重新思考这些问题,不仅仅是从文学的角度,而是从存在主义的视角来看待。

存在主义和现代主义深刻影响着贡布罗维奇的创作,而他作品里反映的哲学思想又极具个人特色,独具一格。他的作品虽然很难被完全归类为存在主义文学,但他的思想和创作中确实包含了大量与存在主义哲学相契合的元素,尤其是在探讨个体、自由、荒诞和身份问题时,与存在主义有许多相似之处。他的作品与让-保罗·萨特(Jean-Paul Sartre)、阿尔贝·加缪(Albert Camus)等存在主义作家的理念在某些方面形成了呼应,但贡布罗维奇以他独特的方式对这些问题进行了文学化和戏剧化的表达。

存在主义哲学强调个体在外部世界中不断挣扎,以寻求自由和真实的自我。贡布罗维奇的作品将这种挣扎置于荒诞和讽刺的背景中,表现了人被社会规训和“标签化”的过程,以及这种规训如何使人失去真实的存在。他探讨了一个人是否可能挣脱这些外部形式,从而实现真正的自由和个体性。贡布罗维奇的作品充满了荒诞的情节和情境,这种荒诞性与加缪在《西西弗的神话》(Le Mythe de Sisyphe)中描述的荒诞世界有一定的相似性。比如,《费尔迪杜凯》中那些看似荒唐离奇的场景——如师生关系的过度仪式化,或人与人之间奇怪的互动——揭示了人类生活中隐藏的荒诞本质。对贡布罗维奇而言,荒诞不仅是社会规范的反映,更是人类存在本身的一部分。他的文学人物往往被抛入无法控制或解释的环境中,这种状态与存在主义哲学中“世界的不可知性”和“人生的无意义”观念紧密相关。个体在一个充满荒诞和矛盾的世界中挣扎,这种矛盾是存在主义作品中常见的主题。

贡布罗维奇的作品在存在主义意义上也探讨了自由的复杂性。他关注个体试图超越社会和文化强加的限制以追求自由的同时,也表现出对这种自由的矛盾态度。贡布罗维奇并不认为自由是完全积极的。他的角色在试图挣脱形式的同时,往往陷入另一种形式,表现出一种存在主义中的“自由的重负”。例如,在《色》这部作品中,主人公通过操控年轻人来达到某种“超越”道德规范的自由,但这种自由的行使本身又是一种权力的表现,揭示了个体自由与他人自由之间不可调和的矛盾。这种探讨类似于萨特对“自由即责任”的理解:个体在追求自由的过程中不可避免地影响他人,从而承担起存在主义哲学中的道德责任。

贡布罗维奇对身份问题的关注也是他作品中最具存在主义色彩的方面之一。他认为,人的身份不是固定的,而是在与他人的互动中不断变化和生成的。一个人始终在“成为”(becoming)的过程中,而不是“是”(being)。这种观点与存在主义哲学中关于存在的“动态性”相契合。存在主义哲学中的孤独感在贡布罗维奇的作品中同样有深刻的体现。他的角色常常感到被孤立,不仅因为他们无法融入社会的“形式”,还因为人际关系本身充满了权力斗争和虚伪。例如,在《横渡大西洋》中,主人公的孤独不仅来自于身处异国他乡,还源于与波兰文化传统之间的深刻矛盾。这种孤独感是存在主义作品中经常出现的主题,表现了个体与世界之间的不可调和性。

贡布罗维奇创作的另一个特色是在其作品中巧妙而深刻地融入许多个人的经历、性格特质和思想。他并不直接将自己呈现为某种传记式的人物,但通过小说、戏剧和随笔,他的个人观念和生活体验得以隐秘而鲜明地表达。贡布罗维奇的作品既是他对社会、文化和个人问题的艺术化表现,也是他对自我身份的探索和再创造。在许多层面上,他的文学充满了作者自身的影子。因此可以说,贡布罗维奇的作品是他个人思想和经验的延伸,他通过文学探讨了个体与社会、自由与压迫、形式与真实自我的关系,而这些问题也正是他在生活中不断思考和经历的内容。

贡布罗维奇在荒诞与现实中穿行,在形式与内容中挣扎,在身份与权力中突破,他开创了一种全新的文学表达方式,为我们理解现代性提供了重要的参考。在全球化与身份认同问题日益复杂的当代,重读贡布罗维奇的作品,不仅是对文学史的回顾,更是对现代人类处境的再思考。贡布罗维奇在不同文化中展现的跨越性,使他成为真正的“世界作家”。

(作者系北京外国语大学欧洲语言文化学院博士研究生)