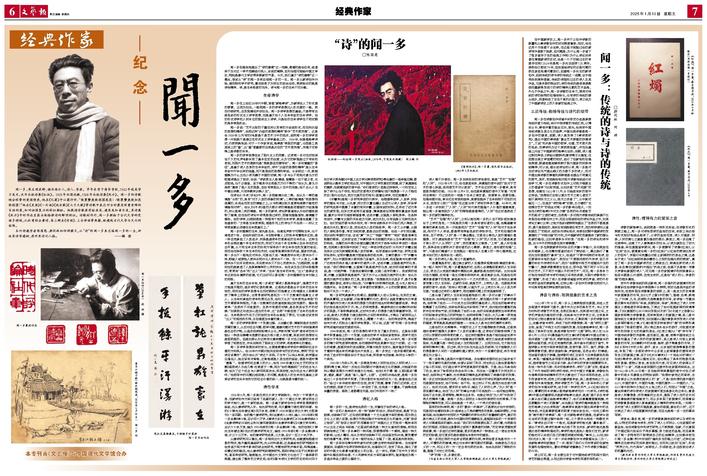

闻一多创造性地提出了“诗的唐朝”这一范畴,遗憾的是他没有,或者来不及对这一学术范畴进行深入、系统的阐释,否则他很可能给中国文学史,特别是唐代文学史带来崭新的气象。今天,我们基于“诗的唐朝”这一概念,尝试从“诗”的闻一多来总结闻一多的一生。闻一多从新诗创作开始,继而转向学术研究,最后投身于为民主的政治运动,贯穿始终的就是诗性精神。诗,是生命极致的花朵。诗与闻一多的生命不可分割。

生命诗学

闻一多在上世纪20年代中期,首倡“新格律诗”,为新诗注入了形式美的要素。正因为如此,一般把闻一多的诗学思想归入形式美的一路。然而仔细研究,会发现情况并非如此。闻一多诗学思想的基础,不是带有古典色彩的形式主义诗学思想,而是基于他个人生命体验的生命诗学。他的形式诗学和人民本位的现实主义诗学,只是他的生命诗学在不同时期的具体表现形态。

闻一多说:“艺术比较的不重在所以发表的方法或形式,而在所内涵的思想和精神”,他把这种“内涵的思想和精神”称作“艺术底灵魂”。这是他1920年12月写的《电影是不是艺术?》中的观点,说明闻一多的诗学思想一开始就不是建立在形式主义诗学基础上的。1926年,他提倡格律诗时,仍然明确地说:对于一个作家来说,格律是“表现的利器”,也即是工具层面上的“器”,比“器”更重要的当然是内在的“艺术底灵魂”,灵魂才可称得上是诗歌的本体。

闻一多的诗学思想包含了现代主义的因素。这使闻一多对当时刚面世不久的无声电影采取了基本否定的态度,认为它的缺陷是过于写实和客观,而现代艺术的趋势则是“渐就象征而避写实”。闻一多所看重的“象征”,是基于诗人自身的生命体验的,诗中“内涵的思想和精神”是从生命体验中升华出来的结晶,而不是现成的思想和学说。认识到这一点,就能理解为什么正在小诗风靡于中国的时候,闻一多与众不同地对泰戈尔的哲理诗提出了批评,他说:“诗家底主人是情绪,智慧是一位不速之客,无须拒绝,也不必强留。至于喧宾夺主却是万万行不得的!”他认为,泰戈尔虽然“摘录了些人生的现象,但没有表现出人生中的戏剧;他不会从人生中看出宗教,只用宗教来训释人生”。

在诗论《〈冬夜〉评论》中,闻一多把感情分成二等。他认为一等的感情是“白热”的,具有“对于人类的深挚的同情”;二等的感情是“同思想相连属的,由观念而发生的情感之上,以与热情比较为直接地倚赖于感觉的情感相对待”。他认为《冬夜》里的大部分诗的情感是用理智的方法强造的,所以是第二流的情感。闻一多的新诗,诗论界普遍地认为他的理性控制了感情,但在他的诗论中却常是倒过来的,即感性超越智性、感情重于理性。他的诗学,归根到底是一种很有个性的生命诗学,就像他直截了当地宣称的:“文学是生命底表现,便是形而上的诗也不外此例……所以文学底宫殿必须建在生命底基石上。”

闻一多所理解的生命,首先是自由。他甚至声称宁可牺牲生命,也不肯违逆个性。但他所说的生命,与生物学意义上的性命有着根本区别,是一种自觉承担了人类进步、民族昌盛使命的更高级的生命形态。这种生命形态既注重个体生命的权利,同时又关注个体生命得以自由存在的社会环境,从不同生命主体的协同方面寻找个体生命存在和发展的途径。因而他在争取个体生命的权利时,也经常强调民族的利益、国家的利益。闻一多也不一般地反对快乐,可是他又说:“禽兽底快乐同人底快乐不一样,野蛮人或原始人底快乐同开化人底快乐不一样。在一个人身上,口鼻底快乐不如耳目底快乐,耳目底快乐又不如心灵底快乐。”归根到底,他最向往的是渗透了人类崇高精神的心灵的快乐。他在谈及自己的终极理想时,常常将“自由”和“正义”并举。“自由”是生命的本性,“正义”是保证生命达到自由境界的前提,它们正好可以象征闻一多所理解的生命长轴上的两极。

基于生命的自由本性,闻一多肯定“真诗人都是神秘家”,强调艺术的才能是天赋的,追求诗的幻象和激情。这些观点都是合乎生命的自由本性的,因而他的诗学思想与五四时期流行的浪漫主义和唯美主义思潮保持了精神上的联系,也常常被研究者视为一个不乏激情的浪漫主义诗人。从生命所承担的使命和责任出发,他则又认为“生命底完全表现”的艺术需要某种规范,不是一任激情的自然宣泄就能达到完美的。理由很简单:“自然并不尽是美的。自然中有美的时候,是自然类似艺术的时候。”如果把这句话加以适当的引申,这“自然”中就包括了生命的自然状态。生命既然对外在于己的别的生命形态承担了责任,它也就应该受到“正义”的规范和引导,去创造更加丰富的意义。

闻一多的诗学思想有一个发展过程。从注重幻象、情感到追求生活的顶真的意义,从反对社会问题、哲学问题、道德问题对艺术的干涉到强调诗是社会的产物,从追求纯诗到标榜大众化,声称所谓“纯诗”者将来恐怕只能以一种类似解嘲与抱歉的姿态为极少数人存在着,其前后的思想变化是很明显的。但是如果认为这种变化意味着闻一多对自己前期的生命诗学做了彻底否定,并由此转向了现实主义的诗学,却是简单化的看法。

闻一多诗学思想后来的变化,主要是朝着他诗学观中兼顾到社会价值的方向深入。他20年代中期开始关注到诗与历史的关系,赞同“历史与诗应该携手”,因为他认为“诗这个东西,不当专门以油头粉面,娇声媚态去逢迎人,她应该有点骨格,这骨格便是人类生活的经验,便是作者所谓‘境遇’”。依据诗的社会意义的大小,他在1944年著文《论文艺的民主问题》里把诗人分成几等:杜甫居于一等,因为“他的笔触到广大的社会与人群,他为了这个社会与人群而同其欢乐,同其悲苦,他为社会与人群而振呼。”他把写作的问题归结到做人的问题,就是在人的生命存在基础上来保证诗的自由本性和它的社会价值的统一,也就是美与善的统一。

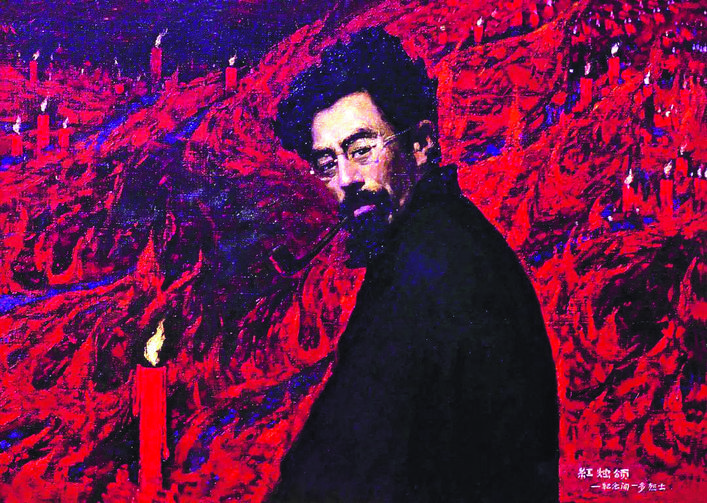

诗性学术

1928年8月,闻一多就任武汉大学文学院院长。作为一个学美术出身、在新诗创作方面已经有了名望的新人,在一个国立大学,要证明自己的学术能力,是一个新的挑战。闻一多基于新诗创作及诗学思想探索的经验,先从唐诗研究入手。他先研究杜甫,花大量精力做杜甫的年谱。他的《少陵先生年谱会笺》四万余言,连载于1930年国立武汉大学《文哲季刊》一至四期。他的整个唐诗研究,有《全唐诗人小传》,编入1993年版《闻一多全集》第8卷,总计四十万字。《唐诗大系》《全唐诗汇补》《全唐诗续补》《全唐诗辨证》《说杜丛钞》《唐风楼捃录》《全唐诗校勘记》《唐文学年表》,合计六十余万言,编为1993年版的《闻一多全集》第7卷。他的包括《少陵先生年谱会笺》在内的唐诗研究论文,编成1993年版《闻一多全集》第6卷,计三十三万字。他的唐诗研究成果,三大卷,总计一百三十余万字。

从唐诗研究可以看出,闻一多转向古代文学研究后,他敏捷地根据对象的特点,格外重视基础研究,先从材料做起。这类基础性的研究随后与他受益于西方学术影响的综合性研究、专题性研究并驾齐驱,相得益彰。沿着这样的路径,他从唐诗研究到楚辞研究,再到《诗经》《庄子》《周易》研究,直至神话研究,越做越古,对中国古代文学和文化进行了一番细致的梳理,建立起了整体的文学史观。他的《歌与诗》《文学的历史动向》《四千年文学大势鸟瞰》《中国上古文学》《津诗底研究》等论著的一些卓越见解,都说明他从整体文学史观出发,对中国古代文学发展史的把握,到了高屋建瓴的境界。在致臧克家的信中说:“你们做诗的人老是这样窄狭,一口咬定世上除了诗什么也不存在。有比历史更伟大的诗篇吗?我不能想象一个人不能在历史(现代也在内,因为它是历史的延长)里看出诗来,而还能懂诗。”

《伏羲考》是闻一多研究神话的代表作。他根据神话学、人类学、民俗学的理论与方法,从先秦、两汉的大量古籍以及近代以来人类学、民俗学的研究成果中搜集了丰富的有关伏羲、女娲传说的材料,还吸收了近代考古的新发现,如东汉武梁祠石室画像、隋高昌故址阿斯塔那墓室彩色绢画、重庆沙坪坝石棺前额画像等,证成伏羲、女娲是人首蛇身神。在各种传说中,伏羲与女娲的关系或为兄妹,或为夫妇,也有说是以兄妹而成夫妇。他们的经历都与洪水相关,有一种传说称洪水中只他们两人得救,于是成为夫妇,繁衍人类,因此成为人类的始祖神。闻一多又从伏羲、女娲的人首蛇身形像,考定龙蛇同源,都是远古的图腾。他进一步引用古籍,用训诂和考据的方法,证成“夏”“共工”“祝融”“黄帝”“匈奴”都是信奉龙图腾的部族。这实际证成了华夏民族与龙图腾的关系以及华夏民族主体的构成。此篇的后半部分依据古籍记载的关于战争与洪水神话的一些线索,在西南少数民族中找到了与这一神话非常近似的 50则关于伏羲女娲在洪水过后兄妹婚配再造人类的故事。他用语音训诂等方法,研究这些民俗资料,证明伏羲是南方苗蛮各族的祖先神。文章的最后一节“伏羲与葫芦”,则从中国西南少数民族乃至域外,东及台湾,西至越南与印度中部广泛流传的洪水造人故事中的葫芦入手,证成伏羲、女娲是葫芦的化身。他说:“我们想到伏羲、女娲莫不就是葫芦的化身,或仿民间故事的术语说,是一对葫芦精。于是我注意到伏羲、女娲二名字的意义。我试探的结果,伏羲、女娲果然就是葫芦。”至于为什么以始祖为葫芦的化身?他认为是因为葫芦可当避水的工具,更主要是:“我想是因为瓜类多子,是子孙繁殖的最妙象征,故取以相比拟。”《伏羲考》所取得的成果,迄今无人能与之相提并论。朱自清说:“闻一多学者的时期最长,斗士的时期最短,然而他始终不失为一个诗人。”

闻一多研究高唐神女和朝云、美嫄履大人迹以及神仙、龙凤的文章,都独具慧眼,立论新颖,闪烁着智慧的光芒,都可以说是凭着他作为学者的严谨和作为诗人所具有的想象力两者的结合所取得的重要成果。神话的内容多是先民关于天、地、人的洪荒想象。解读神话仅仅依靠材料所标示的现象,不易取得新成果,这时作为诗人的想象力就发挥重要作用。可以说,是诗人的想象力建立起材料之间的神奇联系,才得出了新异而让人信服的结论。学者闻一多的身上,藏着一个诗人。他的神话研究,得益于他作为诗人的别出心裁的诗性想象。可以说,这是“诗”的闻一多在神话研究领域所绽放的美丽花朵。

1944年前后,闻一多的思想和学术发生了重大的变化。这是他长期学术积累基础上的一个发展,也是他的学术与现实紧密联系,把学术用为知识分子寻找自我精神出路的一个必然结果。进入40年代,闻一多花更多的精力研究屈原和楚辞,他的楚辞研究成果集中在这个时期。这一变化的背景,是国民党的政治腐败,民意开始发生变化,越来越多的知识分子看到中国未来的希望在共产党身上。闻一多受这一进步思潮的影响,并成了进步的中国知识分子走出书斋,积极参与反独裁、争民主斗争的一个典范。

1945年5月到6月,闻一多接连发表《人民的世纪》《人民的诗人——屈原》等文章,同时一反他五四时期对中国传统文化的推崇,开始猛烈批判以儒家思想为代表的封建文化传统。他在《关于儒·道·土匪》里说“儒家,道家,墨家”,就是“偷儿,骗子,土匪”。这样的决绝态度,是闻一多在经过二十多年的学术积累,了然对象的本性后的反戈一击,就像他自己说的:“经过十余年故纸堆中的生活,我有了把握,看清了我们这民族,这文化的病症,我敢于开方了……你诬枉了我,当我是一个蠹鱼,不晓得我是杀蠹的芸香。虽然二者都藏在书里,他们作用并不一样。”

诗化人格

闻一多的一生,是诗性灿然的一生,关键在于他的诗化人格。

闻一多的人格构成中,有一种“挑衅”的成分,用他的话说,就是“打出招牌,非挑衅不可”。这句话的原意是一个文化经营方面的策略:即为防止文化上之被人征服,他想办刊物加强对中华传统文化的宣传,开展“批评之批评”,而“批评之批评”的用意就在于“将国内之文艺批评一笔抹杀而代以正当之观念与标准。”这里说的虽然是一种文化宣传的策略,却相当明确地表达了闻一多处事的一种风格,即要想领导一个潮流,造成一种大的影响,让世人瞩目,他认为有时非挑衅不可。如此坚定和决绝,散发着诗性的浪漫气息,使闻一多与一般的世俗人生隔了一层,甚至是判然有别。

闻一多早年在清华学校读书时受过教会学校传统的影响。当他留学美国后,目睹西方世界的种种现状后,他感到幻灭,改变了观念,强化了信仰的中国文化背景与爱国主义的立场。这一变化,明确了在中外文明交融中处理自我和他者、个人和群体关系方面的基本原则,越来越成为闻一多追求神圣之美的心理动力。

诗人离不开信仰。闻一多后来找到的诗性信仰,就是“艺术”“创造”和“人民”。1922年9月1日,他在致梁实秋、吴景超的信中说的“我对于艺术的信心深固,我相信艺术可以救我”。艺术在这时的闻一多看来,具有拯救灵魂的功能。1922年12月4日,他在致吴景超的信中又写道:“死有何足畏呢?不过我同你一样是个生命之肯定者。我要享乐,我要创造。创造将要开始,享乐还没有尝到滋味,就要我抛弃了生命到那不可知的死乡去,我怎甘心呢?”“创造”在这里也有了诗性的神奇力量。40年代,闻一多进一步找到了“人民”。“人民”所代表的超越个人价值的道德高度,能让闻一多感觉到为“人民”的牺牲都是值得的,“人民”在这时显然成了闻一多的新的精神依托。

“艺术”“创造”和“人民”,之所以能在闻一多的人生不同阶段扮演类似于上帝的角色,一方面是因为闻一多具有信仰者的心理,他渴望富有激情的崇高生活,另一方面是因为“艺术”“创造”和“人民”相对于世俗来说,相对于个人来说,都是带有神秘色彩的诗性存在。艺术和创造的神奇性,自不待言;“人民”是一个集合概念,它更足以寄托人类的普遍价值理想。对于虔诚地信仰“艺术”“创造”和“人民”的人而言,它们都是高居于渺小的个人头顶的“上帝”,因而愿意为之献身。“上帝”,是人所创造的,其神圣性主要取决于信仰者的内心需要。换言之,信仰者的创造“上帝”,只是他们渴望个人生活超出一般世俗人生意义的一种心理表现,这是与他们的人格联系在一起的。

闻一多的诗化人格,有三个显著特点。

一是遭遇挫折时,通过确立新的人生理想来规避消极情绪的影响。与一般人有所不同,闻一多遭遇挫折时,会把心态调整到更高的人生目标上去,使自己从受挫的情绪中摆脱出来,重新扬起生活的风帆。比如他面对包办婚姻,没有像一些五四青年那样抗命,甚至离家出走,而是站在同属受害者妻子的角度,承担起作为一个丈夫的责任。同时,去寻找比爱情更有意义的人生目标。这新的目标,就是艺术、上帝和人类。在致胞弟闻家驷的信中,他说:“我将以诗为妻,以画为子,以上帝为父母,以人类为弟兄罢。”他通过这样的心理调节,把在婚姻问题上的受挫感转移了。

二是认准了新的人生目标后坚毅地前行。闻一多对认准了的事决不轻言放弃。他年轻时立志做一个出色的诗人,要在国内引导一个新诗的潮流,他取得了成功——不仅成为五四时期的著名诗人,而且他的格律诗主张震撼了五四诗坛。后来他因职业关系转向了学术,刚开始时所遭遇的挫折并没有使他气馁,反而激起了他的斗志。他的目标就是要按当年学界流行的标准来证明自己的研究能力,他同样取得了成功。大凡从事一项有益于社会和公众的事业而沉溺到彻底者,通常会达到诗性的激情境界。沉溺的程度,常常就是其虔诚的程度——世俗之人是与这样的境界无缘的。

三是他的大无畏精神。中国历史上不乏为理想献身的英雄,这些英雄所信奉的理想大多集中了人类的至善价值,这使他们的献身获得了自己可以预期的非同寻常的意义。但这样的理想本身是不能在经验世界中得到确证的——在经验世界中能够确证的理想,肯定已经或者将要变成现实,充其量只是一种社会或人生的规划罢了。正因为如此,它才能充当彼岸的精神灯塔。反过来,因为它处在无法企及的彼岸,它才能够按人们的想象集中人间的一切美德和道义要求,作为一个至善的象征,吸引有信者去为之奋斗。

闻一多称得上是现代中国的英雄。当他看到动荡的社会已经安放不下一张平静的书桌的时候,他便认识到了和平、民主和正义是他更值得为之奋斗的目标,它们是比学术研究更高层次的理想。于是,他从书斋走向了社会,参加了争取民主和自由的斗争。而当他一旦置身于为民主的斗争时,他那种正气凛然、无所畏惧的精神品质便得到了淋漓尽致的发挥。闻一多这时所挑战的权威,不再是他以前所面对的诗坛明星和学界名流,而是国民党政权,他不怕吗?他不怕。他之所以不怕,是因为他自信代表正义。他反对内战,要求民主与和平,喊出了人民的心声。“为人民”是一项至善的事业,他在“为人民”的事业中是不可战胜的——他可能会牺牲,但他不会失败;即使牺牲,精神也会永存。他就这样在“为人民”中找到了伟大的精神力量。就闻一多投入到民主斗争时所保持的无所畏惧、不怕牺牲的精神而言,可以说他就是一个诗人,一个伟大的信仰者。

现有的材料表明,闻一多的“最后一次演讲”,不是原先计划中安排的,而是因为他看到在李公朴追悼会上又晃动着特务的身影,他感到愤怒,才拍案而起。他在演讲中所用的大气磅礴的祈使句式和不容置疑的语气,展示的是代表正义的自信,是作为忧国忧民的道德担当,是超脱世俗的一个有信的诗人对黑暗现实的宣判。他说:“我们的光明就要出现了。我们看,光明就在我们的眼前,而现在正是黎明之前那个最黑暗的时候。”历史学家凭理性预测前景,闻一多进行这样的展望,更多的是表示一种信念。这一信念自有其历史的依据,但它更多的是依据信念本身所作的宣告。

闻一多用这样的方法来证明前景的光明,表明他更多地是作为一个诗人,怀着热烈的感情,表达对未来朴素而美好的期望。他确信自己在正义的一方,而正义的一方一定会有光明的未来。他由此找到了牺牲的价值,超越了对死亡的恐惧。

“诗”的闻一多,永垂史册。

(作者系浙江师范大学人文学院特聘教授、武汉大学文学院教授)