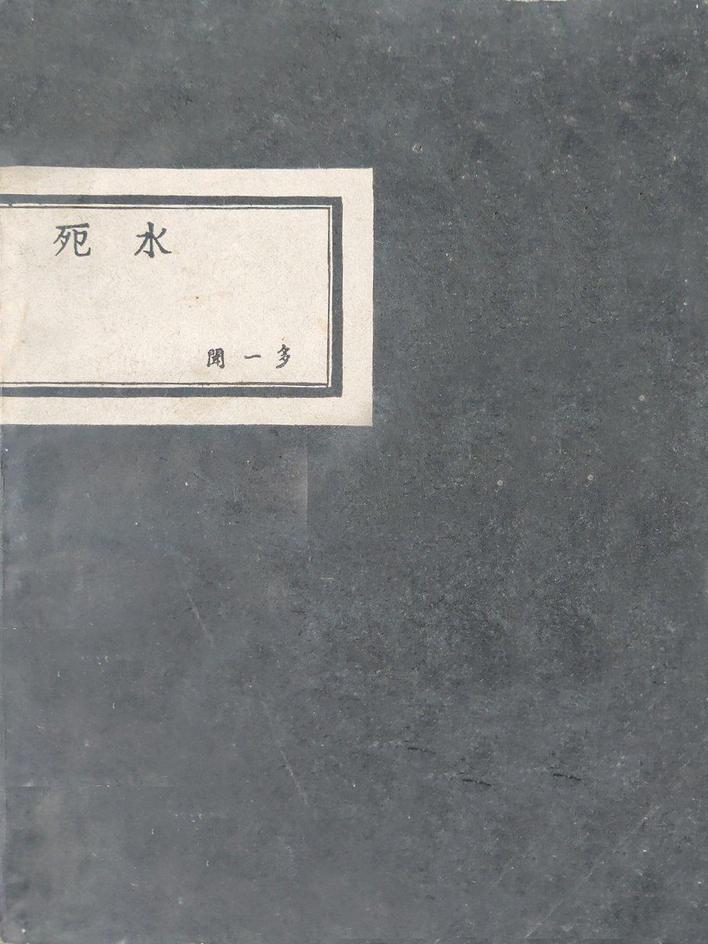

《死水》,闻一多著,新月书店,1929年4月

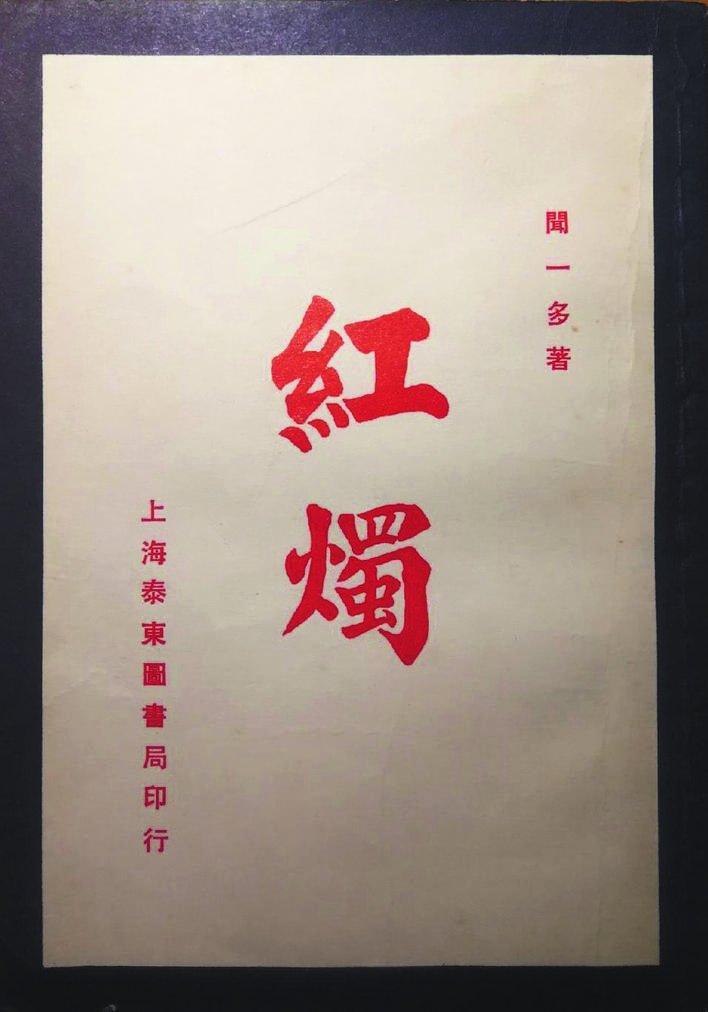

《红烛》,闻一多著,泰东图书局,1923年9月初版本(书封由闻一多设计)

在中国新诗史上,闻一多并不以创作诗歌的数量和从事诗歌创作的时间跨度著称,相反,他在这两个方面都不占优势,在这些方面超过他的新诗写作者数不胜数。但问题是,为什么闻一多留下了很多留存于世的经典之作呢?为什么诗坛后来者在清理新诗历史时,他是一个不可绕过去的审美存在呢?2024年是闻一多先生诞辰125周年,虽然他已逝世78年,但他留给诗坛的这些问题仍然在紧迫地逼问着我们。回望闻一多先生的新诗创作,回到传统的诗与诗的传统这一话题,似乎能寻找到某种答案。传统的诗指向过去的诗人及其作品,它是休眠的物态的;诗的传统则是容易被激活而重新焕发活力的诗的精神元素和艺术品格,外化于作品之中。闻一多诗歌的生命力,既有对传统的诗的独特的创造性转化,也有诗的传统的源头活水,两者构成了生生不息的内驱力,使之成为了中国新诗史上历久弥新的经典之作。

立足传统:衔接传统与现代的纽带

闻一多在诗歌创作领域中采取的办法是承接传统并借力传统,实行中西诗歌的传统汇流,以博采众长、兼容并蓄的姿态见长。首先,他深受中国传统诗歌及其文化的滋养。中国古典诗歌是闻一多创作的源泉,前期,诗人就发表了《律诗底研究》,提出中国的律诗是“最合艺术原理的抒情诗文”,又说“均齐是中国的哲学、伦理、艺术底天然的色彩,而律诗则为这个原质底结晶”,并在此基础上开启了中国新诗的格律化运动;后期,诗人通过钩沉神话、《诗经》《楚辞》和唐诗等文化瑰宝,在挖掘古典文学宝藏的同时,进行了创新性和创造性探索,期望培植能够深耕于现代国家的民族传统精神。可以说,继白话诗运动以来,闻一多是对当时诗坛风气提出疑义的为数不多的诗人,而对中国古典诗歌的厚植和深耕便是他提出不同意见的底气。其次,有选择性地对西方诗歌传统进行采纳学习。闻一多在诗歌形式创作上对西方唯美主义的借鉴学习比较明显,比如济慈“艺术纯美”的思想,他曾在1922年11月26日给梁实秋的信中这样说,“我想我们主张以美为艺术之核心者定不能不崇拜东方之义山,西方之济慈了”,从中就可窥见一二。在追求“诗的格律”时期,王尔德的“生活模仿艺术”的观念对闻一多的影响也很大,一如他在《诗的格律》中对王尔德“自然的终点便是艺术的起点”之语的肯定。当然闻一多对西方诗歌传统的承袭不仅体现在他诗歌创作之中,而且也延续到他的诗论作品之中,如其诗论文章《〈女神〉之地方色彩》便鲜明地提出了“自然的不都是美的,美不是现成的。其实没有选择便没有艺术,因为那样便无以鉴别美丑了”的观点。他的系列诗论观点,将草创时期中国新诗的发展推向了“中西交融”的方向,为中国新诗的发展提供了新的源头和新的路径。正如学者李乐平所言:“在闻一多的诗论和诗作里,古今中外的特色都在其中熔铸着。”

闻一多在探索新诗向何处去的关键十字路口,目光既放在纵向继承上,也在横向借鉴时进行了辩证统一,真正践行了鲁迅先生所提倡的“拿来”主义,他追求“不要作纯粹的本地诗,但还要保存本地的色彩”,然而也“不要做纯粹的外洋诗,但又尽量的吸收外洋诗的长处”。因为“他要做中西艺术结婚后产生的宁馨儿”,推崇诗歌需要自创自立,即作品“既不同于今日以前的旧艺术,又不同于中国以外的洋艺术”。可见,闻一多身体力行地在传统的诗与诗的传统之间寻找资源,为现代诗歌寻找一副“脚镣”,形成了诗人在诗歌领域里讲究诗的声音、诗的外形和诗的品性的崭新格局,这样让闻一多创作的诗歌在同时代人中间具有很高的辨识度和独创性。

诗音与诗形:驰骋想象的艺术之壳

1922年7月16日,闻一多从上海乘船前往美国,后进入芝加哥美术学院学习美术。美术作为立体的具形艺术,与以文字为材料的诗歌艺术而言,自然区别甚大。在英语与汉语之间,文字的声音成为感知的对象;在线条与汉字字符之间,立体具体的空间之物也最容易引起人的关注。汇聚到闻一多的诗歌创作上,注重诗音与诗形,构成了他的诗歌探索。其一是“诗的三美”主张,呈现了中西文化的交融和发展。在创建格律体时,闻一多提出了具体的主张,就是诗歌创作的“三美”原则。诗人在1926年5月13日北平《晨报副刊》的文章《诗的格律》中提出的核心观点便是“三美”观点,明晰地指出诗的实力不独包括着音乐的美和绘画的美,并且还有建筑的美。其中音乐的美在于音节,专指诗歌从听觉方面来表现的美,包括节奏、平仄、音尺、押韵、停顿等要素的美,要求语音和谐、声音流畅,且符合诗人的情绪;而绘画的美在于辞藻,指诗歌的词汇应该尽力去表现颜色和现实,表现一幅幅色彩浓郁的想象画面;另外,建筑的美立足空间,指诗歌每节之间应该匀称、各行诗句的字数长短需要均齐,形成一种外形匀称、均齐的格律诗形。诗的“三美”主张,借鉴消化了中外传统的诗和诗的传统,并对中国文字重意、诗歌依托吟诵等民族传统精神的艺术元素进行了充分吸取和改进,从而引发读者听觉、视觉上的双重诗美体验。其二是借传统之力,让诗歌创作具有难度,筑牢诗歌艺术门槛。闻一多早年热心于新诗的创作与理论研究,欲引领一种诗的风气,从《红烛》到《死水》,薄薄的两本诗集以倡导新格律诗而开一代诗风。《诗的格律》中提出的重要观点是新诗格律化追求,就是“差不多没有诗人承认他们真正给格律束缚住了。他们乐意戴着脚镣跳舞,并且要戴别个诗人的脚镣”,由此提出“做诗的趣味就是在一种规定的格律之内出奇制胜”。格律原本就是中国古典诗歌中的优秀传统,并且是需要很厚的积累才能收放自如,一如杜工部所言“晚节渐于诗律细”。闻一多对新格律诗的提倡,在新诗白话化运动的发展过程中独树一帜,三个原点也构成一种稳定关系:“律诗永远只有一个格式,但是新诗的格式是‘量体裁衣’、层出不穷的;律诗的格律与内容不发生关系,新诗的格式是根据内容的精神制造成的;律诗的格式是别人替我们定的,新诗的格式可以由我们自己的意匠来随时构造。”事实上,从《红烛》而《死水》,闻一多一步一步将诗歌创作与诗歌理论合二为一,将新格律诗向前推进了一步,做到了我们今天所常说的创新性发展和创造性转化,最终使得新诗摩擦出了中外诗歌交锋融汇的火花。

综上可见,闻一多主要立足于对中国传统诗艺和西方现代诗艺的融会贯通,从而达到对诗音与诗形两者的有机统一。

诗性:铿锵有力的爱国之音

诗歌的新格律化,说到底是一种形式实验。在诗歌形式的探索之路上,闻一多对诗性即诗的品性的压实,实际上将内容与形式较好地结合起来了。以诗的品性而言,诗人对国家、民族、人民的痴心之爱是最为强劲的部分。换言之,闻一多远离了无病呻吟,远离了个人患得患失的忧乐,以诗为媒发出了时代的强音。早在美国留学期间,闻一多便撰写了诗集《红烛》,以“红烛”自比。谢冕曾论闻一多的《红烛》“以红烛的燃烧比拟诗人的讴吟”,字里行间流露出对故土家园浓烈的思念之情,正是由于诗人“如红烛那样掺杂着伤心之泪的创造光明的燃烧”,奠定了闻一多在中国新诗历史上燃烧自己、照亮世界的诗人形象。朱自清在《爱国诗》中指出“抗战之前,他差不多是唯一有意大声歌咏爱国的诗人”,可见闻一多的家国情怀和民族意识从始至终都是公开透明、自觉主动的,这是他“诗人的心、学者的魂”的根本属性。

受中外诗歌传统的深远影响,闻一多强烈的家国情怀和民族意识在他诗歌作品中表现得十分鲜明,同时也是其作品的诗性所在,包括体现在诗歌意象的选取上。其一是宏大历史背景中家国意象的书写,如《七子之歌》中的澳门、香港、台湾、威海卫、广州湾、九龙、旅顺和大连等意象的书写,该诗每一节最后都反复吟咏的那句“母亲,我要回来,母亲”,既表达了诗人对帝国主义侵略者的深恶痛绝,又表达了他对祖国家园的深情厚意;又如《爱国的心》《口供》《发现》《天安门》《长城下之哀歌》以国家版图等为诗歌意象,用来表现诗人的爱国之情。其二是中国传统文化意象的使用,如《孤雁》以雁为意象来抒发诗人对故土家园的眷恋之情;《忆菊》借用多种修辞对“菊”的华贵和高雅展开了极致的描写,用以表达身处他乡的游子,对祖国花草树木和民族文化的热爱和思念;《红荷之魂》以“荷”来书写了中国传统诗歌的灵韵等。显而易见,雁、菊、荷等中国传统文化意象均蕴含了诗人浓烈的家国情怀。其三是诗人对故土家园意象的书写,如《晴朝》中的朱楼、榆树、游子等意象的书写,又如《太阳吟》中的太阳、游子、家乡、北京城的官柳等意象的描绘,体现了闻一多借助诗作中众多故土家园意象的描写来抒发自己的爱国之情。至于《死水》《静夜》《一个观念》《祈祷》《一句话》等诗作,虽然以理性见长,但也糅合了具体的物象而具有形象感。借物以言志,舍自我而代言,可见诗人的家园从不局限于“小家”,而是由家到国的过渡并形成家国同构观念,正如1922年9月24日闻一多在给同学吴景超的信中对自己诗歌中的故乡风景做出的特别说明:“我想你读完这两首诗,当不致误会以为我想的是狭义的‘家’。不是!我所想的是中国的山川,中国的草木,中国的鸟兽,中国的屋宇——中国的人。”从山川草木到神州大地这片土地上的人们,均冠以“中国”之名,富含深情的诗句使诗人的家国情怀更加具象化和立体化。意象是诗人附着想象、抒发情感的立足点,展现了诗人在历史长河中恣意驰骋的敏锐感受力,而众多体现了家国情怀、民族意识的诗歌意象便是诗人崇高爱国主义精神的诗性体现,一如闻一多所言“诗人主要的天赋是爱,爱他的祖国,爱他的人民”,这不仅表达了诗人对祖国最深沉的爱,而且也是闻一多一生的真实写照。

诗言志,歌永言,闻一多的诗歌承袭传统的诗以及诗的传统,以特定的诗音与诗形,抒发了诗人心怀民众、心忧家国的诗歌品性。他在诗歌创作和诗艺研究上不断探索、创新,不仅展现了中国近现代知识分子寻求真理、努力前进的品格,而且凝聚成了闻一多特有的不断燃烧自己的红烛精神。正如郭沫若在《〈闻一多全集〉序》中所说的“催向永生的路上行进”,这种红烛精神应当被诗坛的后来者所铭记,生而向上犹如“红烛”,形成“荧荧之光,灼灼其华”,烛照世人、引领前进,永远投射出诗人的热量和光芒。

(颜同林系贵州师范大学文学院教授,何婷系贵州民族大学文学院讲师、贵州师范大学文学院博士研究生)