□黄宾堂

王川的散文是独特的存在,它有别于我们通常看到的闲适、随性、日常的散文。王川凭借吟咏式的语流、漫漶的思绪、蓬勃肆溢的想象,将自己的散文推至典雅、宽博、盛大的境地。他完全投入,把自己的学识、修为、阅读、感悟都融入所描绘的对象中,并与之一起燃烧。这种物我相融的燃烧,让文本呈现出磅礴绚烂的气势,具有裹挟般的力量。这是我对王川这部散文集的总体印象。然而,阅读王川的散文并不轻松。这并非因为他的文字艰涩难懂,也不是他在玩什么花样。相反,他的叙述如流水般顺畅,用词丰富且形象。之所以说阅读具有挑战性,是由于王川的叙述基本在高蹈的形而上的轨迹上运行,偶尔下沉到现实层面,也只是变换一下叙述的方式,或是完成一些基本的交代。换句话说,书中几乎所有的物象都被作者的思绪抚过、包裹,留下的已不是物象的具象,而是经过作者生发后的“对象”。阅读他的散文,仿佛在他营造的纷呈意象中沉浮升腾,身不由己。

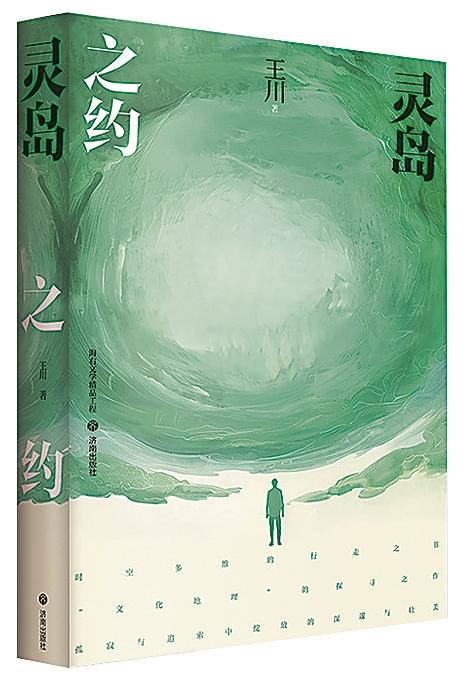

这部散文集基本上是王川游历各地的见闻书写,涵盖名山大川、历史宗教、人文古迹等等。作者似乎极为热衷于这种行走的姿态,三两好友,带着帐篷睡袋,说走就走,远离喧嚣,随性而为。他以这种最贴近自然大地的方式获得身心的释放。我甚至觉得,正是他这种主动的行为选择,成为唤醒他丰富的智性能量的催化剂。

作者喜欢将块状的历史物象打碎,凭借感性的触觉去点化思想的辉光,进而提炼出有深度的哲思。比如他写大自然中的崂山,这是一个能让人放下执念的地方。作者曾三次从不同方向攀登崂山,但他并非“见山是山”般地直抒胸臆。他写崂山的杜鹃,空山中杜鹃那一声紧似一声却不求回应的叫声,让他想到古人,想到王维“千山响杜鹃”的诗句,将这诗境置于唐朝的山水间,这种穿越时空的情愫通过眼前杜鹃的叫声又反馈到“我”的心中。这样回环往复的时空调动,使作品充满灵性和主体色彩。“我在”——这是文章中极为重要的标识,作者深明此理。

再比如他写历史人物,关羽由侯而王,由王而帝,由帝而圣,由圣而神,这是一个非常奇特的现象。王川认为,这是鲜有的庙堂与民间共同塑造的结果。因为关羽最标志性的品德是忠义和神勇,而这些特质在民间的生存文化中是母题般的存在。忠义是基本的伦理品德,神勇则是安全的基本保障,从这两个母题就可以延伸出民间的各种祈愿。而从庙堂的角度看,忠义是规范,神勇是力量,也契合统治者的教化需求。于是,庙堂与民间达成了一种理念上的共识,在各取所需中搭建起了关公由凡入圣的精神通道,民间的寄托与庙堂的教化达到了和谐统一,共同完成了对关公的塑造。这是具有思想穿透力的剖析,作者凭借这些逻辑链条展开想象,使历史有了生命的光泽。

类似的篇什还有很多。王川的散文内容丰赡而饱满,读他的散文,如同步入广袤的热带雨林,感受到其中葳蕤茂盛、生气勃勃的景象,其作品充分展现了他的才情、学识和抱负,是一本值得静心一读的佳作。

(作者系作家出版社原总编辑)