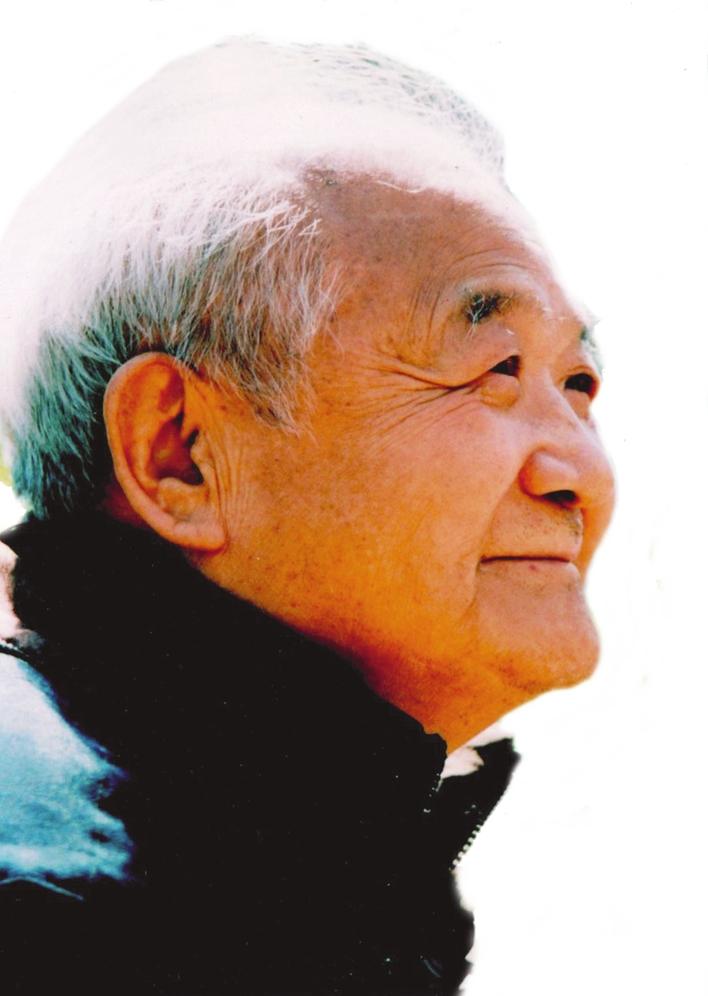

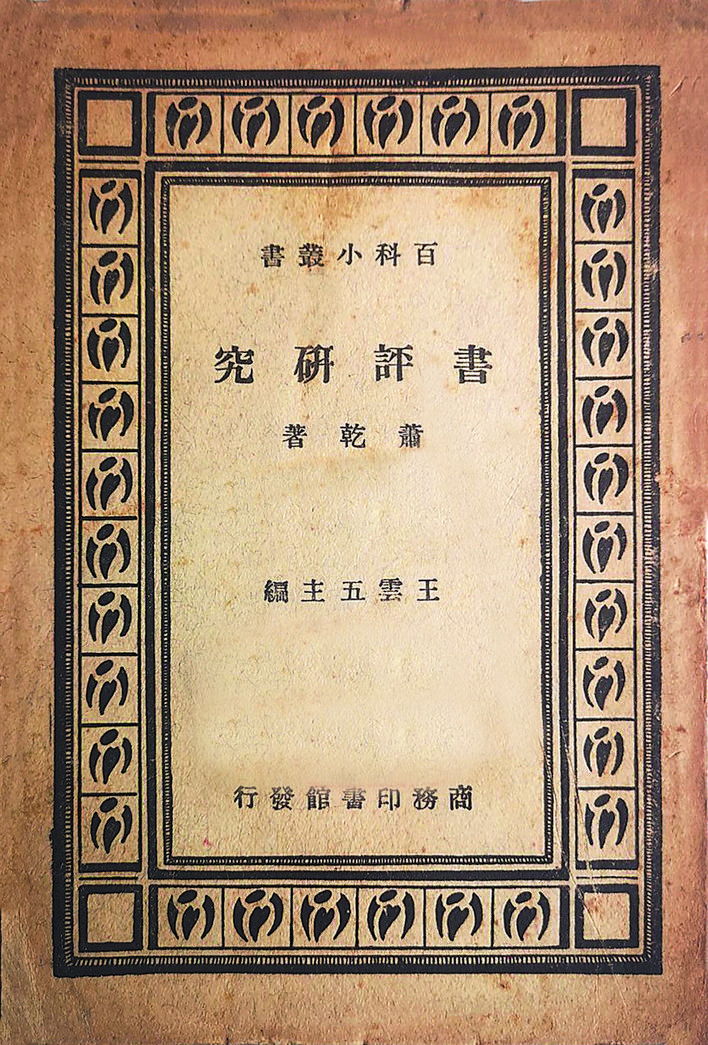

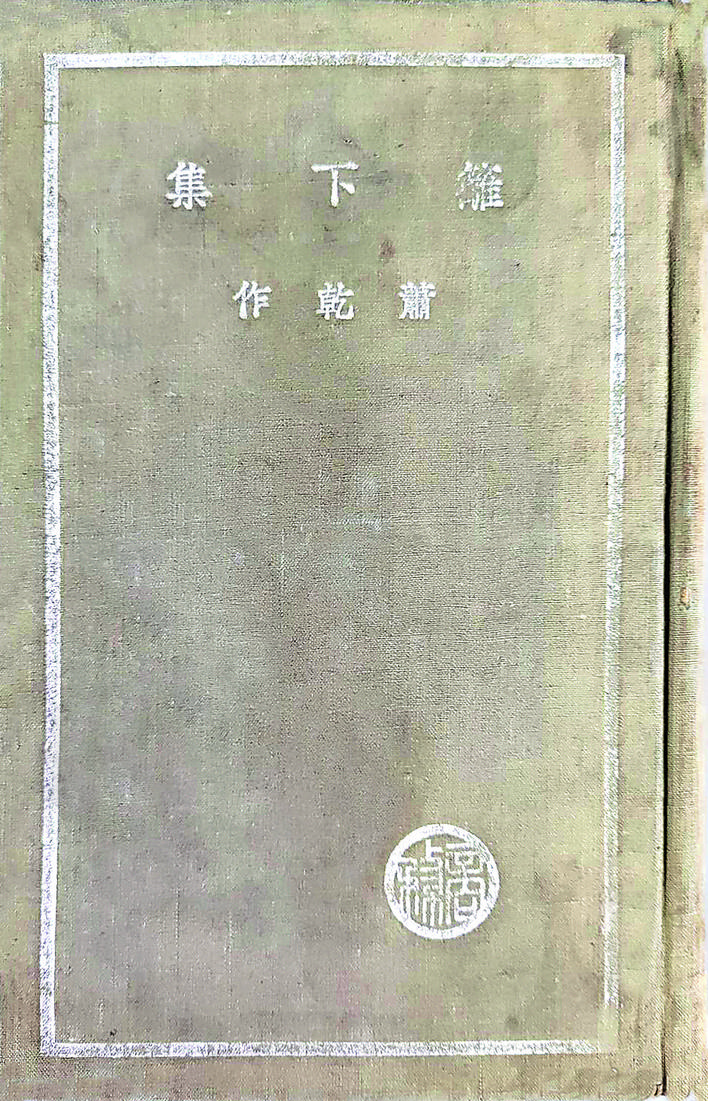

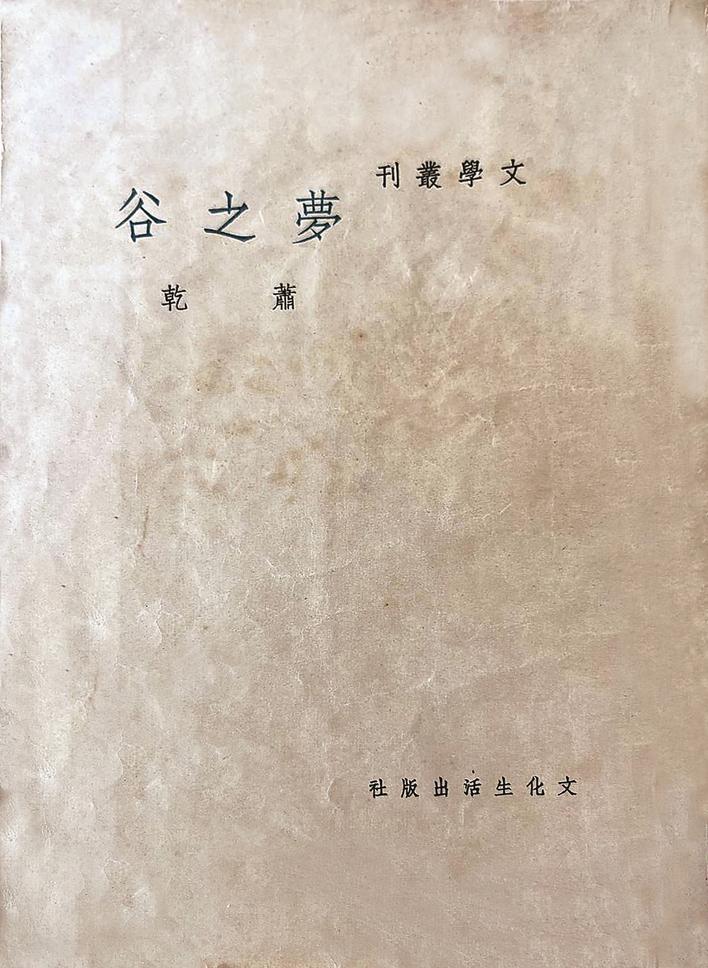

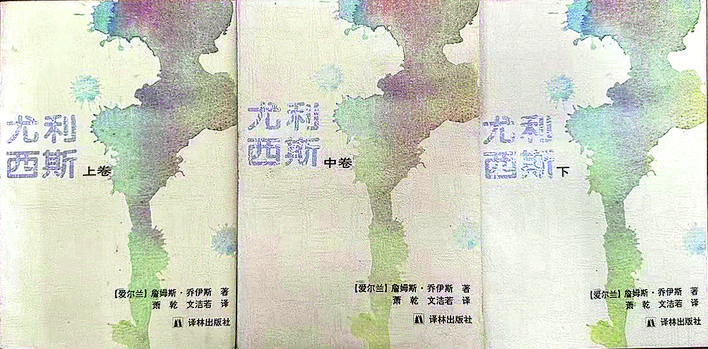

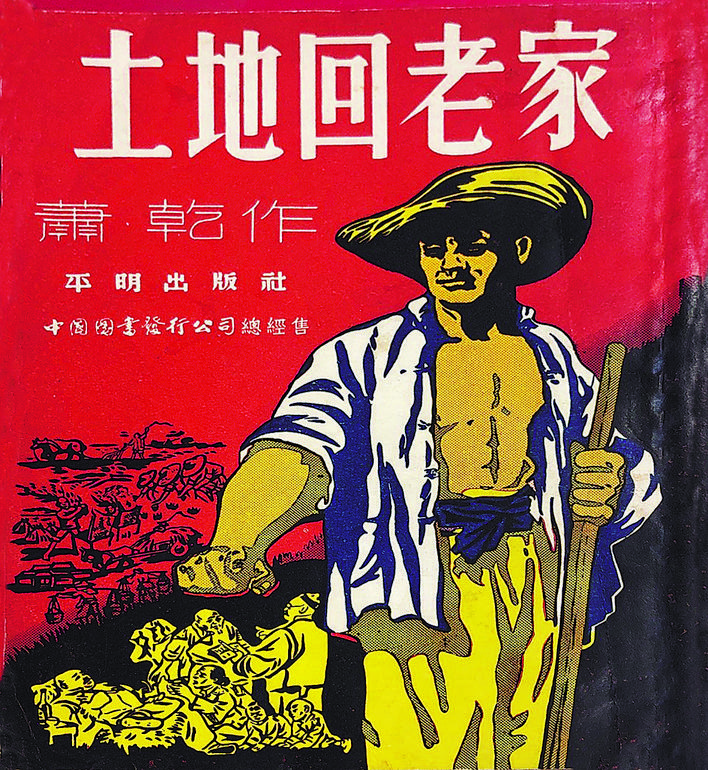

萧乾,原名萧秉乾(又萧炳乾),蒙古族,1910年1月生于北京,记者、作家、翻译家。1934年萧乾就读燕京大学新闻系时,在《我与文学》一文中道明他的写作理想是“通过新闻工作以达到文艺创作的目的”。1935年大学毕业后,萧乾先后在天津、上海、香港主编《大公报·文艺》,兼任记者。这个时期他奔波于鲁西水灾、岭东潮汕、滇缅公路等新闻现场,发表《鲁西流民图》《血肉筑成的滇缅路》等多篇深具人道主义情怀的通讯报道。20世纪30年代也是萧乾小说创作的主要时期,早在1929年他的小说《梨皮》就发表于《燕大月刊》,此后他又陆续写出《篱下集》《栗子》《梦之谷》等作品。1939年萧乾远渡英国任教,并受邀担任报社的驻英特约记者。在欧洲七年间,他亲历二战,写下一篇篇观点犀利、感情真挚的战地特写。新中国成立后,萧乾先后担任《人民中国》副总编辑、《译文》编辑部副主任、《文艺报》副总编辑。他的长篇通讯《土地回老家》被译成11种语言,向世界展示中国农村的新变化。改革开放后,他投入到散文写作和文学翻译中,晚年与妻子文洁若共同翻译了詹姆斯·乔伊斯的长篇巨著《尤利西斯》。

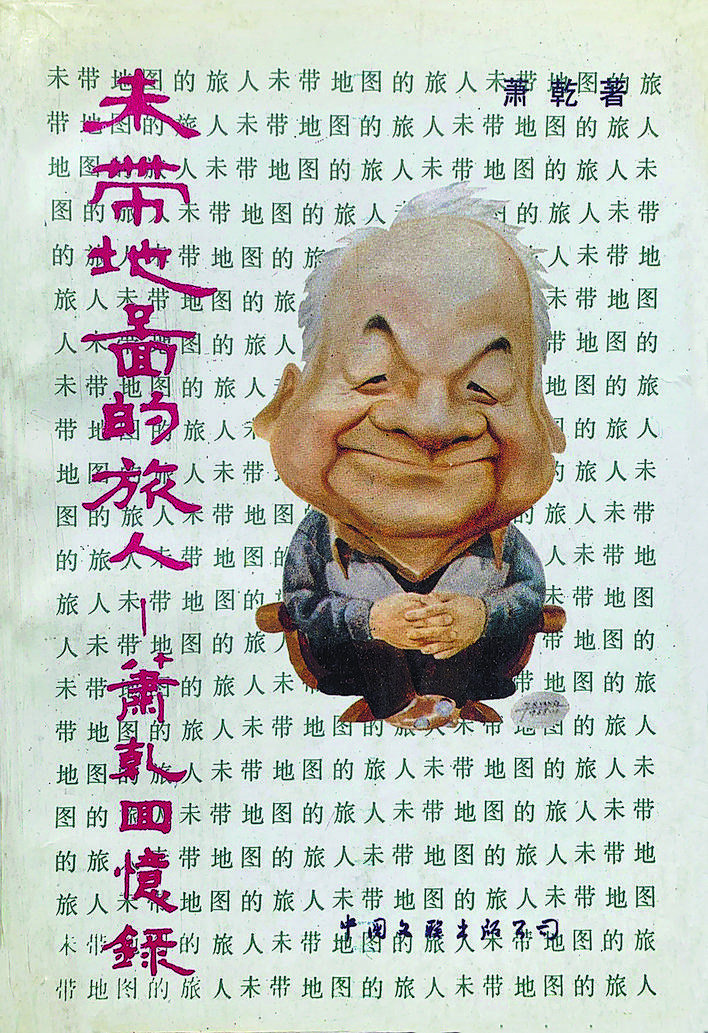

今年适逢萧乾诞辰115周年,本刊特邀学者云韬撰文,评述萧乾的写作之路,同时摘编巴金与萧乾的书信往来以及作家、学者撰写的萧乾印象文章,追怀他“未带地图”的生命旅程。

——编 者